航司輔收業務現狀回顧,機遇展望及策略探討

航司輔收指機票票面外的其他非票收入;羅蘭貝格將其概括爲:面向C端或B端用戶的、基於自身服務、流量及會員資源產品化後的變現收入,輔收概念起源於低成本航司。但伴隨航空客運競爭加劇,輔收業務已經爲全服務航司所重視,使得全球航司輔收收入在過去10年間迅猛增加,低成本航司由於運營及定價模式的天然特徵使得輔收業務佔比高。

但從輔收總量看,全服務航司已經顯著趕超,並持續在份額佔比上追趕,考慮到低成本及全服務航司的天然差異,全服務航司輔收主要由流量及會員資源的變現爲主,而低成本航司則以票價菜單化的服務收入爲主。羅蘭貝格認爲,全球航司輔收業務持續發展,本質上是航司自身價值定位的轉變,即由航空承運人向旅客服務商進而向出行全服務商的轉變。

在航空營銷與輔收趨勢論壇上,羅蘭貝格管理諮詢公司全球合夥人兼大中華區副總裁於佔福介紹了羅蘭貝格公司,並回顧中國航司輔收業務的發展現狀,展望航司輔收面臨的機遇、進行策略探討。以下爲演講全文:

羅蘭貝格是一家發源於德國的管理諮詢公司,是1967年由羅蘭貝格博士在德國慕尼黑創辦,現在在全球的大約34個國家、50個辦公室開展業務。羅蘭貝格致力於爲客戶量身打造最佳解決方案,因此航空公司到下游的,比如說酒店(旅遊行業)在很多的場景下有非常天然的緊密聯繫,同時在橫向,數字化轉型、組織管控等有一些橫向的職能條線,使我們提供我們的服務能夠串聯起來。

在大中國區羅蘭貝格1983年就在中國大陸開展業務,到現在有5個辦公室,上海、北京、廣州、香港和臺北,上海也是羅蘭貝格整個亞太區的總部,從航空這個領域羅蘭貝格提供一個全面服務的菜單,這個裏面從頂層像航空公司包括機場本身所面臨的一些戰略性的議題,包括航空領域裏面的聯盟、包括運營層面的航線網絡的優化、向航空服務產品、航空管制以及包括航空集團或者是機場集團裏面,他們所能介入到的零售或者是房地產行業,羅蘭貝格都做一些拓展。

在全球範圍內,羅蘭貝格是全面的覆蓋全服務的航空公司和低成本的航空公司,在航空領域,包括貨運、地面服務跟餐食、物流行業等等,所以基本上是圍繞着航空,所有上下游的延伸都有所介入,也是因爲這種服務的特點,其實對於我們今天要討論的輔收,會有一個更完整的視角。

在中國,羅蘭貝格近五年爲各大機場及航空領域客戶提供多個諮詢項目,涉及戰略、運營等課題,尤其與幾大機場合作經驗在業內獨一無二。像很多大型機場集團,尤其是首都機場集團、上海機場集團、廣州機場集團、西部機場集團,包括最近快速發展的像河南機場集團、湖北機場集團都是羅蘭貝格的客戶。

回到今天的主題——輔收議題,今天早上Jay Sorensen先生剛纔其實也講了,IdeaWorks Company在航空輔收領域非常的專業,我們其實也參考了一個航空輔收,第一張想把航空輔收這個概念進行一下明確:是指票面以外所有的非票收入,我們其實參考了IdeaWorksCompany的概念,就在客票銷售之外,其實通過對於旅客直接銷售產生的,或者是作爲一些旅遊間接產生的收入都稱爲航司的輔收。

裏面提到了直接和間接,其實也是在這個理念之上,羅蘭貝格做了另外一個角度的轉述,在非票收入之外,通過自身服務、乘客的資源,包括後面講的長旅客會員的資源,實現的一些潛在收入機會的一些變現。進一步我們其實分成了三個層次,最直接的就是跟航空公司服務的每一個客戶、乘客,這樣的話我們是通過一些觸點,所做的環節叫服務變現,這個也是對於IdeaWorks Company所講的直接的環節。

後兩個層次稍微做了一定的升級,流量變現。當把所有的乘客做一個羣體,他會作爲一個潛在的消費者,是有一個特定的資源,把它放在一起,我們叫流量變現,這裏面就包括了我們後面要分享的,比如說在飛機上,在每一個乘客後面的顯示屏上,我們做精準投放,根據每一個乘客個體的內容。但是,在整個機艙裏面同步的進行投放,這樣的話我們管這個叫流量變現,它是圍繞着整個機艙裏面航空乘客的羣體。

最後,積分變現。我們所有航空公司服務的乘客裏面,還會有一批相對忠實的,成爲我們FFP的數據,他們其實又提供了另外一種可能變現的資源,這樣的話實際上我們看整個航空輔收一個不同發力的層次。

輔收這個概念,我們如果追溯它的起源,其實某種意義上來說是起源於低成本航空公司,因爲低成本航空公司從他們主打的方向上,如果是以這種比較低廉的票價的話,所以在戰略上一開始只提供最內核的服務,就是票價。其它的餐食、額外超重的行李等等,從低成本航空公司定位上想到了這種方法,就是單獨的計費。

所以,輔收的概念最早是從低成本航空公司的策略開始,發展到現在,我們看全球的格局來說,必須得講一個重大的變化,就是全服務航空公司其實現在也在高度的重視輔收環節。

今天我們再講輔收這個概念,不是說低成本航空公司一個固有的標籤,已經遠遠不是這樣的一個格局,而是在整個全球的航空領域裏面,不管是低成本航空還是全服務航空,輔收的重要性都已經大大的提升。

而且我們會看到這幾年的動作,其實全服務航空公司在輔收方面的探索、部署,步幅是相當大的。我們有一個數據,這個其實也是引用了IdeaWorks Company的統計,如果我們純粹從航空公司輔收的角度我們只取每一年頭10名的這種頭部企業,他們所實現的輔收的總數。

從圖中看到2007年全球前10位輔收最大的航空公司總收入也就是21億美元,到了2017年這個數字就飛速的漲到了297億美元,年均負荷增長率是30%,這個速度我們放眼到任何一個行業,或者是任何一個特定的內容上,增速其實都是相當驚人的。

在這個裏面,我們做了一個比較, 低成本的航司與全服務航司,我們只去分析這兩類航空公司羣體輔收收入的結果,我們進一步按羅蘭貝格的口徑,我們講的服務變現,中間深灰色的是積分變現,藍色的是流量變現。

我們會發現,低成本的航司其實是以票價菜單化的服務收入爲主,全服務的航空公司可能主要是流量跟會員資格的變現爲主。

另外一個角度,2017年全球頭10位的航空公司,就是輔收最大的航空公司,我們做了一個數據的梳理,這張圖並不是完全按照大小,我們其實更多的是按航空公司的類別,到了2017年的情況下,輔收收入最大的10個航空公司裏面,其中已經有6個是全服務航空公司了。

而且,我們會注意到,如果是從絕對量的角度去比,輔收做得最大的其實是全服務航空公司,從低成本航空公司角度來說,因爲輔收是他們整個業務模式非常重要的一個環節。所以,相對來說他們輔收總的體量可以不是特別大,但是輔收的佔比會比較明顯。

從圖中會看到,輔收總量是全服務航空公司爲領先,但是其實有一些全服務航空公司的輔收收入佔比甚至已經超過了一些低成本航空公司,所以這個就是我們剛纔講的,現在全球的航空格局裏面整個的輔收,已經被全服務航空公司高度的重視,而且在迅速的衝擊。

這種格局背後邏輯解釋的話,我覺得本質上,航空公司在服務鏈條裏面定位開始發生的轉變,或者我們講破冰的局面,或者是大幅度嚴禁的格局會越來越清晰,最早的時候,航空公司就是一個單純的航空承運人的角色,只做旅客的這種運輸。

到了後面,其實以旅客出行爲一個結點的話,其實可以向外去拓展一些外圍的服務,但可能還是僅僅圍繞着航空的服務,如果再往後演進的話,我們從趨勢上判斷,航空公司其實可以成爲一個完整的出行鏈條裏面,很重要的一個結點,依次爲核心,從最上游的出行計劃的規劃,包括航空落地之後其它的一些行爲,其實航空公司這個環節都是有可能,去通過服務的延伸,去實現不同的觸角。

航空公司在整個鏈條裏面,會成爲一個出行全服務商一個潛在的角色,當然最後這個角色我們現在客觀上講,其實在行業裏面是有企業鏈條的,包括完全是輕資產的OTA,或者是叫TMC。航空公司發展到最後一個階段,某種程度上就跟我們現在的OTA、TMC這樣一個企業的角色中間的界限可以越來越模糊,在那個階段可能會出現更爲激烈、更爲市場化的一些競爭。

所以,這個邏輯我們剛纔講了,包括低成本航空也罷、全服務航空也罷,大家做的非航的拓展,所以這個邏輯我們就畫了這樣一張圖,在過去包括航空乘客的理念裏面可能都有一價全包的概念,就是我買了一張機票有我行李的託運額,有飛機上餐食的保障等等。

所以,我們過去看到的很多細節的服務,包括你的座位、餐食、行李、其它的保障等等,都是含在一個票價裏面。現在所發生的轉變,尤其是在輔收的定義之下,我們會看到,會呈現一個更多元的收費對象跟收費內容。

最核心的出行,這個是票價最關鍵的一個環節,這個部分是作爲基礎的定價,其它所有的環節,包括我們現在所遭遇的選座費,包括額外的餐食、行李託運,較早的優先登機權一系列,在每一個細節其實都可以剝離出來單獨的收費項目。

這裏面除了向航空乘客去進行收集,我們也看到了發展前景,就是剛剛我們講到的間接的輔收來源。就是把所有的航空乘客作爲一個整體,尤其是這裏面高價值的忠實的會員乘客,他們其實是可以作爲一個資源池,航空公司潛在可以利用這個資源池,向上下游一些其它的B類的企業提供一些創收的資源或者是界面,在這個業務模式裏面收取一定的資源費、渠道費。

這樣輔收不僅僅是從乘客身上獲得,也從整個航空鏈條一些B類的合作企業身上獲得,是這樣的一個大的途徑。

我們具體說一下中國,早期我們會看到,中國航司在做的一些輔收方面的拓展,客觀上還是會受到一些政策約束,最近的話其實看到了政策環境明顯的在發生一些改善,有很多的中小航司在踊躍的去嘗試。

我們會看到三大航會相對謹慎,他們現在一些做法可能僅限於國際航線,講到政策的約束,可以追溯到2016年中聯航,因選座費被北京發改委罰款44萬,基本上是沒收了所有當時選座費的總收入,同時又開了一個等額的罰款。這背後是當時他做的選座費的航線,是觸及了當時的規定,所以說這個並不是說當時誰做的錯,而更是體現整個中國民航業管理體系的複雜性。

既有民航縱向條線的管理,可能也有航空公司開展業務所在的地方、發改委這是另外條線的管理,所以我們去做輔收的時候,政策環境還會複雜,這個對於航空公司也是一個提示,大家可能要更多的去研究它的實點。包括做輔收拓展的時候,究竟可以在哪些業務上做拓展。

現在的話,前不久我們報道的,包括天津航空新開始的餐食的收費、春秋很早也開始做更多行李額的付費、包括推出飛機餐食的預定。中間這個羣體倒是呈現了一個共同的特徵,就是他們更多的還是以低成本航空公司這樣一個特點,如果我們會看中國幾個大的全服務航空公司,像國航選座等等這些,還是體現與在國際航線上選座,而沒有在國內開展。我們會看到還是相對謹慎的姿態和態度。

很關鍵的一點,我們會發現輔收這個概念,一方面是從航空公司角度的推動,但是輔收最終的實現是靠乘客的支付意願促成的,乘客對於票價一價全包的概念,能不能很快的接受所有的付費的項目開始單獨的拆分出來,進行單獨的付費,這實際上是非常大的挑戰。

我們也可以看,現在國內三大航的輔收,平均佔他們總收入的佔比,其實比較小的,可能也就是4%左右,國際主流的航空公司的輔收的佔比,其實已經達到了大約10%,我們整個比例的差距還是非常明顯的。

這個裏面一些原因:

第一,政策端管理複雜,有交叉管理。另外在一些特定的輔收內容上,確實我們現在的政策條件沒有放開,比如說機上WIFI的收費,有一個很明顯的邊界線。所以,這個我們寄希望於政策環境會逐步的開放,包括通過安全的角度等等,中國民航非常關注的安全的考慮,如果安全這方面的顧慮打消了之後,慢慢的可能會創造出來更多的輔收業務存在的機會。

第二,消費者的觀念及消費習慣。這也是中國航司可能面臨的一個巨大的挑戰,從航司的角度如果定位或者設計輔收產品,另外一個角度就是如何做有效的營銷,引導消費者接受這種產品最後付費。

第三,航司開展輔收業務能力待加強。因爲輔收業務在中國開展時間較短,或者過去更多在低成本航空公司裏面,尤其是對一些全服務航空公司,究竟把你的哪些業務做成輔收的業務拆分出來。包括這個輔收業務如何基於整體的成本拆分,去做一個合理的定價,以及在定價之後,用什麼渠道營銷,讓消費者買單,這是對於中國航空公司從內部能力上的一個巨大挑戰。

客觀來講,沒有特別多的機會去做這方面能力的儲備和鍛鍊,也是現在的一個短板。這裏引用了2010年,也是民航資源網做的一個調研,數據非常有意思。當時也是針對輔收概念,民航資源網基本用同一套問卷分別向一些他們選擇的乘客樣本羣體發放和航司羣體發放。所有潛在輔收機會,來了解從乘客的角度你們願意爲哪些付費,也問航空公司覺得哪些服務乘客願意付費。

把這兩個樣本羣體的結果,拿出來做一個對比。發現一個非常有趣的現象,整體按旅客端支付意願的大小從上到下排序,同時藍色這部分標識是旅客的支付意願高於航空公司所預期的支付意願。下面灰色是旅客的實際支付意願低於航空公司預期,這裏面我會看這條線。

比如說兩艙的折扣升艙,一定的價格獲得升艙,尤其預期偏差最大的。當時旅客非常願意爲這種服務支付費用,而航空公司也預期到有好的比例,可能遠低於旅客的預期。低於預期裏,如機上餐食。航空公司預期如果真的變成一個輔收產品,預期可能20%的乘客付費。實際當時的調查只有12%,這個屬於逆向偏差最大的一個。

我們看到從旅客的角度和航空公司的角度,究竟哪些業務可以做成很好的輔收產品,大家在這裏面的認知跟預期有一個比較明顯的偏差。這是將近8年前的一個調研,站在現在這個時間節點看,我們覺得方方面面角度有很多信號,中國整個民航業輔收議題,作爲一個戰略級別的議題,已經慢慢到了非常明顯的破冰期。

從航空公司的角度,這裏面我們國內一個大的航空公司的高管,明確提到除了圍繞飛機轉,更重要是圍繞客戶轉。其實是獲得一張機票以外的收入,背後的一個概念就是輔收。

我們很多業內的專家,講到中國民航業,過去更多是少數羣體出行,現在雖然從數字上我們民航出行在整個民衆出行佔比仍然比較小,但已經越來越多呈現一個大衆化的趨勢。大家的消費開始越來越多元,付費的意願開始越來越細分,這也是整個消費背景。

政府及監管部門政策上開始出現一些寬鬆跡象,尤其低成本航司做的事情越來越多,全服務航空公司,我們從國際線上開始啓動,也期待着有機會在國內航線上開始去做部署。

從旅客的角度來說,尤其在一些國際航線上見識了一些輔收產品之後,有非常強烈的意願,非常希望一些輔收的產品,也能夠在國內航司上推出。

有一個好的點,我們看到中國整個航空出行量,我們在全球佔比越來越大,我們有着非常大的一個航空羣體基數。另外從中國人均航空出行次數來說,在2017年時間節點,只有大約0.3、0.4次,平均每一箇中國居民每一年航空出行的次數,這跟日本和美國相比,還是大幅的低於它們的水平。這也預示着我們在這樣一個人口基數的基礎上,未來可以貢獻的航空出行量是一個相當大的基數,這也是我爲什麼說在中國航空市場上去談輔收,會比我們在國際市場上談,更有戰略價值。

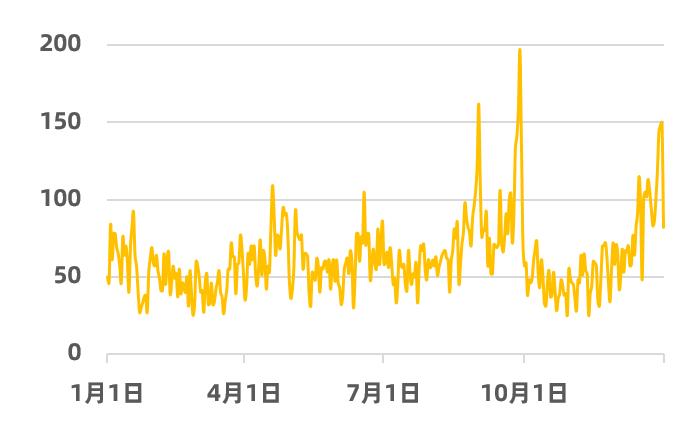

同時,我們看到中國三大航,引用了一些公開數據進行分析。我們看整個從毛利潤角度來說,跟國際航司相比,有一個明顯的差距。這裏邊尤其是我們整個抗波動性,深藍色是國內三個航司整個毛利潤率的波動。淺藍色代表一些國際領先航司的情況。

我們發現,大家都面臨燃油的成本變化等等,或者全球航空業普世出現的一些變化。但是中國航司的抗波動性跟國際的航司表現出來一個非常明顯的差距。這裏面一個潛在的貢獻因素,我們對輔收整個業務體量、佔比比較有限相關。

輔收和我們航空主業相比,相對來說毛利非常穩定的,不會受到油價的波動而產生一些直接影響。另外從航空公司的角度,所需要進行的軟硬件的投入,以及最後可獲得的輔收收益,其實比我們做的非常基礎的航空運輸來比,是毛利潤率更高的一個角度。所以,在這樣一個背景之下,中國航司整個全行業去提高我們的航空業務的毛利潤率,包括去增收、創利等等,輔收其實現在已經成爲我們主業之外一個非常重要的一點。

這裏面剛纔我們提到了,我們去看輔收機會的增長,畫了這樣一個金字塔。從最低下航空公司日常最重要的,所有從日常航空運輸裏,我們叫觸點資源(你跟乘客接觸的這些點),這是我們去進行輔收創收最重要的一個抓手層級。

在第二個層級,把乘客整個放成一個羣體,他們會產生一個流量的價值,這跟現在很多互聯網公司的流量經濟背後的道理是一樣的,我們有這樣一批有較高支付能力,有付費意願,而且整個消費能力非常強的一個羣體,把他們做成一個整合,對於很多其它業務來說,這都是一個寶貴的資源池。通過一些服務的嫁接等等,在這個羣體上創造一些輔收的機會。

第三,所有這些航空乘客裏最忠實的一批會員,從他們的層次裏,航空公司又可以做整個積分的變現,這包括跟信用卡公司等等,這是我們的一個邏輯。

剛纔我們講到航空出行,在整個完整的鏈條裏,只是一個運輸的環節。在很多情境下,不管商務出行還是個人消費出行也罷,會在喫、住、行、遊、購、娛、商七方面都有需求,我們也會看到現在全球業內,航空公司大量去做探索,很多不是隻圍繞着自己從機場到機場,點對點的運輸來做自己的業務,進行了非常多的一個拓展。

後面我們也會看到在2017年,從非航收入輔收全球第二大的DELTA,它在喫、住、行、遊、購、娛、商這個鏈條上,其實做得佈局非常多。如果按照剛纔我們所講的這種金字塔體系,究竟有哪些潛在的一些輔收變現的機會。

第一,仍然從觸點資源。我們這張圖跟前兩張邏輯是一樣的,我們把一個航空乘客出行的一個完整的Activity change一個活動鏈演示出來。

這裏我們發現在不同的環節,從預訂到辦理登機手續,到去安檢登機,到達登機口飛機之上,包括結束,在各個過程有一些痛點。這些痛點都是航空公司潛在進行輔收開發的一個機會。

Jay講到了品牌機票,這確實是一個非常行之有效的方法。我們其實在國內航空公司已經見到了,我會看到基本國內航空公司在他們自營的售票渠道上,都是最優票價等等,其實分成了不同的層級。

所以,在中國航司界已經普遍去做。這裏唯一的差別,我們都做同樣的事情,但這裏輔收收入創造的能力或者效果,更多可能是一個能力上的偏差。

第二,剛纔我們講到了行李。現在行李除了付費獲得更重的行李託運額之外,旅客對於行李的可追蹤也表達了很強的意願。現在從一些航空公司的角度來推電子標籤,像這種技術的投入,也給旅客有這種技術支撐之下,他們潛在的去付費,去託運更重的行李,包括對這種行李一個實時的追蹤,也是推動輔收穫得更好機會的一個技術支持。

第三,像安檢時間長,優先通道等等。包括有一些航空公司所做的針對開車到達機場的乘客,他們提供一個快捷的通道,就像我們喫快餐一樣的restrom,他們提供特別的通道,整個車開進停車,然後下車之後很快辦理登機有一個直達通道。

所以,這都是沿着航空乘客的一個動線,在中間每一些細節的節點去發現一些機會。

航空公司也可以做零售,大家可能對於航空公司在機艙內的零售,都已經司空見慣,非常熟悉了。其實航空公司還可以把零售做得更廣泛,這裏面我們舉了一個例子就是漢莎,漢莎在整個零售業務,單獨推出了一個品牌叫WordShop,大家除了能在漢莎的航班內會見到印刷非常精美的手冊,進行機艙內的購買。漢莎在德國境內的五大機場,都推出了WordShop的線下店。

這個WordShop有一個獨立的網站,現在漢莎所實現的效果,當然最早去推介這個界面是從漢莎航班上的乘客,爲一個主打的界面。當乘客第一次接觸到這個服務之後,他們會知道有這個網站,所以他們會在乘坐漢莎的航班之前,去這個網站上提前預訂,可以到線下店裏去取。

還有一種最極端的情況,你的某一次歐洲出行,或者是在漢莎網絡能夠到達的地方,你其實這次出行跟漢莎沒有任何關係,你也不會坐漢莎的航班。但是你會去漢莎的網站上預訂東西,在德國那幾個機場去取東西。所以這樣的角度,漢莎做的業務跟航空運輸某種程度上,甚至是中間已經脫離了,形成整個這個公司的全新業務。所以這一點,做得非常先進。

漢莎的國際航班上的手冊,遠遠超出其它航空公司非常例行性的,我印一個手冊,選一些化妝品、手錶等等。漢莎在裏面選的所有產品(用我們現在比較通俗的話講)幾乎都是“尖貨”,它也會做珠寶、手錶、充電寶、咖啡機等等,但所有類別裏選的東西幾乎都是漸漸能打動你的購買慾望。

所以,這個體現了我剛纔想表達的一個意思,有些輔收的機會,我們不是不知道,但是我們能不能做到最極致,或者最大化它的收入潛力,這是我們可能中國航空界面臨的一個相當大的挑戰。

技術的引進,升艙,現在很多航空公司在做,現在像法荷航、漢莎等等,他們也通過虛擬頭盔,來讓乘客預先去體驗一下,你升艙之後,你的環境究竟會發生什麼樣的變化。包括現在智能手機的普及,AR、VR軟件的成熟度,普通的消費者其實拿着我們的智能手機,加裝一些APP,或者一些必要的硬件之後,可以很方便的把這個體驗過程前置。一旦你能感覺到現場環境的變化之後,你升艙的意願可能會得到大大提升,這也是航空公司在做的一些工作。

有一個案例,2018年也有推出了全球十大最佳航空餐食,我們國內東航,大家可能都聽說過東航的那一碗麪,其實做的非常有特色。這個產品在這次國際評選裏,也拔得頭籌,東航這碗麪,一個在兩艙產品上推出,做得非常精緻。包括新鮮的四川的花椒等等,另外在機場的Large裏面,我們身邊的很多顧問都知道。比如上海的顧問在上海機場的時候,幾乎很多人都會跑到東航休息室裏。包括東航的另外一個主基地在西安,東航的那個休息室裏融合了西安麪食的特色,確實非常有口碑。

那麼,這個甚至都有一種可能,大家腦洞再開一開,這個面的產品東航有沒有可能單獨做得更精細化運營等等,其實都是一些潛在的輔收、增收的機會。

在飛機上,現在大量應用硬件包括WIFI等等,這也是輔收增加機會非常重要的一個來源。尤其現在全球航空界大家都投入重金,每一架飛機平均的WIFI硬件改裝加裝的費用大概在百萬美元。鉅額的投入下去,如何從乘客使用WIFI過程中,去獲得一定程度上的收入迴流,彌補這個成本。其實很多航空公司都在做這方面非常積極的一些探索

第二類,我剛纔說的,航空乘客,我們其實去想幾個簡單的維度,這是一批非常高價值消費的羣體,首先他們本人支付的能力比較高,所以才能從公路運輸、鐵路運輸這個羣體裏脫離出來進入到航空運輸我們的視野裏面。另外,尤其在一些長程的航線上,在幾個小時的飛行過程之中,他們其實是被密閉在機艙裏面,航空公司其實獲得了一個非常寶貴的在這幾個小時裏面,其實可以設計交互的界面以及你掌控他們注意力的界面。

在這些過程中,其有大量輔收的環節,我們這裏面其實也在探索一種可能性,原來大家在飛機上娛樂的顯示屏,所有界面的選擇,雖然大家在看不同的電影,但是你這個電影庫其實背後的後臺是完全一致的。我們也在參考一些現在大家每個人用淘寶、京東等等,這些APP已經做到了千人千面,就是根據你過去的消費行爲,你進去的第一個頁面或者是你選擇的任何一個品類的頁面,你看到的產品的組合和推薦跟別人其實是完全不一樣的。

這裏面其實依據了大量的過去的消費行爲、數據的分析等等,其實航空公司的話,其實我們可以借鑑這個思路,過去我們設備從技術的角度來說其實沒有那麼多的交互性,包括你的很多個人信息的話,也沒有辦法從他的後臺上進行任何的關聯。

但是,往後發展的話,其實這是一個發展的趨勢,我們可以預見到未來的話,大家在航空座位上屏幕上給你推送的一些節目等等,其實是跟你這個人會相關的,包括推送你更系全的東西,包括推送更喜歡的東西,包括根據你的消費行爲,甚至我們創造一個在機艙內消費的時空。

更加定製化,第三類其實就是會員資源的變現,這個對於航空公司來說是忠誠度最高的一個羣體,現在國航已經有5000萬的會員,東航和南航分別達到了3000多萬,是一個相當大的羣體。

這個羣體跟我們其它的行業,信用卡、高端醫療保險他們所要追逐的客羣其實是高度重合的,從這個角度來說,航空公司把持着忠誠度會員這樣一個池子的話,這其實是非常有價值的一個資源池,在這個裏面我們會見到,過去是航空公司跟信用卡公司,信用卡公司其實可以提前的支付現金,買這個里程,然後通過信用卡的消費回饋給信用卡消費,回饋給信用卡的持卡方

我們可以看這種方式其實產生的收入其實是相當驚人的,Delta輔收是總量全球第二的航空公司,我們會看到2015、2016年的輔收的結構,這種積分變現收入是所有其它的輔收類別裏面,創造收入最大的。

達美是跟美國的運通信用卡合作的項目,我們從運通的角度也會發現,這個聯名卡其實佔運通全球費用收入的7%,用這個信用卡獲得的貸款餘額是佔了運通全球信用卡貸款總額的20%,其實有貸款發生就會有一部分的人轉化稱支付利息。

所以,這個比例其實從運通的角度來說,這樣的一個合作也是非常重要的,從積分變現的角度來說,我們會發現這樣的一種操作方式,最後通過積分的流轉,最後回到航空公司收入之上,所創造的收入其實比其它副收收入相比,都是有更高的毛利潤水平,這就是我們把持着剛纔金字塔的塔尖,把持着對我最忠誠的這批會員,其實積分的這種方式還有大量的創收。

我們也會看到在航空業裏面,甚至是FFP,本身的話其實也可以出現剝離,或者是專業化運作的角度, 如加拿大航空和Aeroplan。從最早的時候是隸屬於加拿大航空,到後面剝離,一部分的股權售賣,到最後完全跟加拿大航空脫離,然後成爲一個專制於去做忠誠度這樣的一個平臺。

以它爲核心的平臺,外面對接了很多其它的一些外圍服務,所以運作成了一個非常成功的項目。

剛剛這些分享之後,我們最後總結一下,我其實有幾個比較核心的信息。

第一,輔收收入現在已經成爲了全球航空業,不僅僅是低成本航空,很多全服務航空其實正在大踏步向這個領域去邁進。

這個裏面從航空公司的角度,尤其是從我們中國航空公司的角度,如果回到我們剛纔講的三個層次,最基礎的你跟乘客日常的接觸叫觸點資源的服務變現。

第二,把機艙內的乘客作爲一個整體,去進行乘客資源的流量變現,以及到最頂級層次去基於你的忠誠度會員這樣的一個高價值的羣體去進行變現的話,其實裏面對於航空公司能力的要求是完全不同的。

最基礎的層次我們實際上是在很多運營層面要做好,但是要設計產品,包括機艙內部,其實就已經牽扯到了技術供應方同時的一些合作,比如說我們剛纔講的在IFE的界面上,能不能形成千人千面的一些互動,創造一些輔收收入的機會,這有賴於一些技術方的支持。

第三,會員資源,其實是更爲複雜的運作的體系,這個裏面跟第三方的一些密切的合作,業務模式的一些設計都是高度的相關。總體看來,這些能力對於中國的航司來說,不是我們過去專注的重點,這可能對於中國大小航司都是一個繼續去深化或者提升的重要維度。

同時,在這之外我們政策環境,我相信這是一個肯定會發生的過程。我們整個對於民航管理,包括對於輔收戰略重要性的認知,包括在我們所最看重的安全考慮,得到逐步保證之後,越來越多的輔收、創收機會被逐漸從政策的管轄之內釋放出來,讓航空公司真正在這個領域內去開展,我覺得這些環境會漸進去發展。

整體我們也會預期,對於輔收的關注,包括輔收業務的探索,以及最終從航空公司的財務報表上,我們能看到輔收的貢獻,在中國應該都會迎來一個很好的發展時期。

查看原文 >>