路在腳下 夢不遙遠

路在腳下 夢不遙遠

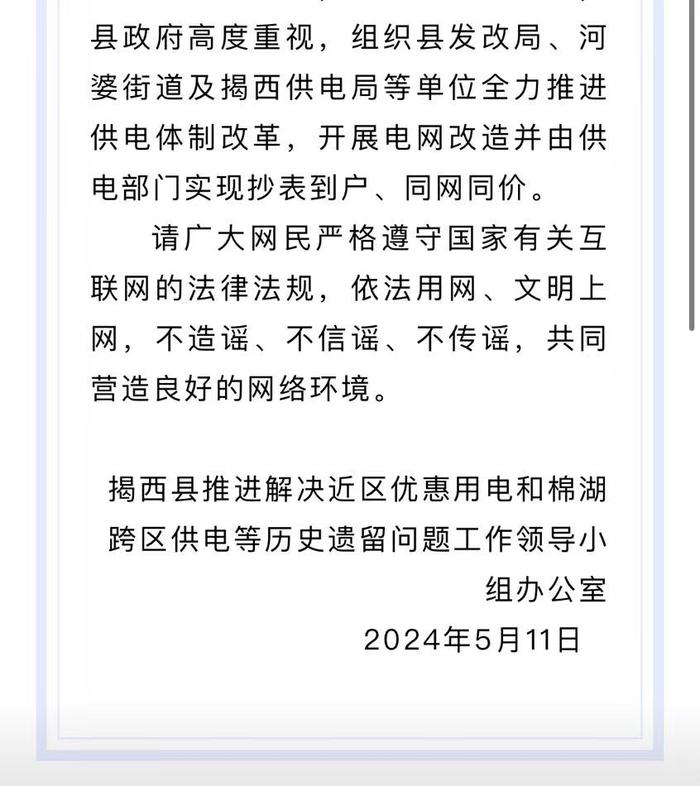

王時龍在查看菌棒。

題 記

盤州市丹霞鎮沙地坡村海拔1640米,村域面積6.5平方公里,有耕地3800畝。全村共10個村民小組,共703戶2247人。

沙地坡村屬於深度貧困村。2014年,該村共有建檔立卡貧困戶165戶519人。隨着脫貧攻堅工作的不斷深入,至2017年,該村已脫貧134戶463人。目前,未脫貧31戶56人,貧困發生率爲2.57%。

“村裏變化最大的是什麼?”近日,記者走進深度貧困村丹霞鎮沙地坡村採訪時問道。不管是鎮幹部、村幹部,還是普通羣衆、貧困戶,都無一例外地回答:“路修好了,村裏的環境變好了。”

“路沒修好前村裏是什麼樣?”在沙地坡村活動室,住在九組的村文書蔣先谷聲音高亢地說:“沒修好前車進不去,路是毛草小路,只容一個人過,逢年過節外地親戚都不願來。”說完就要領着記者去九組看看。

路上,蔣先谷說起了心酸往事。前幾年,路沒修好時女兒出嫁,女婿是畢節的,迎親的那天,開了一隊車來,但由於路不通,只能停在兩公里外的黑箐(小地名),走到家裏,看着滿腳是泥的新郎,蔣先谷心中很不是滋味。當時他就想:一定要把通組路修好,讓車子能開進寨子。

2017年,沙地坡村開始實施“組組通”公路建設,但修到9組時,卻有600米通往寨子的串戶路不屬於工程內。蔣先谷覺得不能錯過這個機會,他一邊和村委會爭取“組組通”公路項目延伸到村寨,一邊到村民家中商量修路的事。沒想到飽受路不通之苦的20多戶村民想法一致:就是自籌資金也要把這600米路修通!

於是村民自籌資金近10萬元,並投工投勞修好了路基。今年2月,路面硬化得到上級部門的支持,九組20多戶村民終於看到水泥路修到自家門前。

10多分鐘,車就從村活動室到了九組。

寨子口,一位老人正在打掃地上的落葉,見我們前來,他迎了上來。老人叫劉時春,今年73歲,是土生土長的沙地坡人。

老人的家就在寨子口,四間平房前,有一個平坦的弧形小院壩,院壩邊種着一些菊花,黃燦燦地開得正豔,數米開外的廁所一看就是剛剛翻新過的。“爲了給串戶路讓出路來,當時就把廁所和牛圈拆了,路修好後,大家又幫我家把廁所蓋起來了。”劉時春說。

“那您盼這條路一定盼了很久吧?”

“可不是嘛!原來的路全是泥巴路,而且只夠一個人過,現在你看,車子都能開進來了!”

上世紀80年代,劉時春在家鄉開了個大理石廠,但由於路不通,創業最終失敗了。“別說辦廠了,就是蓋房子的材料,都是從兩公里外的黑箐拉過來的,一次人背馬馱就要耗費一個多小時的時間。”劉時春說。

路不通的苦,寨子裏的老人喫過,年輕人也喫過。村民蔣澤興2016年就買了車,但卻只能開到黑箐,然後再步行回家。

路修好了,村民們格外愛惜。

據村支書王時龍介紹,2017年至今,沙地坡村共實施“組組通”公路15.1公里,還實施了串戶路17000米。現村裏的公路四通八達,有3條路可以到紅果城區,最近的一條不到一小時就能到。

路修通了,帶來最大的變化是村民的生活水平提高了,幸福感、獲得感也提升了。

一組是沙地坡村最大的組,共有178戶人家居住,是危房改造、老舊房屋整治、庭院硬化等項目實施後,變化最明顯的組。

跟隨村幹部,我們穿過三四戶人家,村民蔣文成正在高高的腳手架上給鄰居搭建樓房。

蔣文成自己的房子是一棟二層小樓,門前放着一個石制小桌和幾個石凳子,對面則是其父蔣龍偉的新居。老人坐在藍白色相間外牆、金棕色大門的新居外享受着冬日暖陽。

“以前我們這裏是‘上身穿西裝,腳上穿草鞋’!”

爲什麼?

“環境不好嘛!”

寨子裏的路,泥巴混着垃圾、豬糞牛糞污水橫流,就是大晴天也下不去腳,寨子裏走一遭,進屋就是一腳泥……誰能想象,這是一組兩年前的景象。

2017年以來,沙地坡村實施庭院硬化11260平方米,新建活動廣場1個。同時,2017年和2018年共計實施危房改造87戶,現已全部完工;老舊房屋整治上報86戶,共計完成76戶。

也就是在此期間,蔣龍偉得到了35000元的老房改造補貼,自己又添了一些,由兒子蔣文成投工投勞建了新居。“多虧了黨和政府的好政策!”蔣文成說。

寨子的交通等基礎設施改善以後,“三改三化”也順利推進,村民的生活習慣也發生了翻天覆地的變化:生活垃圾不再亂扔亂倒,都裝起來丟到寨子口的垃圾箱裏;隨地吐痰的人少了,不用別人勸都能自覺保持寨子的衛生……

基礎設施完善了,村裏發展產業有了更好的基礎條件。

爲了帶動產業,沙地坡村以“三變”改革爲抓手,佈置主導產業2694.91畝(其中油牡丹230.64畝,元寶楓128.01畝,軟質石榴650.96畝,核桃1685.3畝),覆蓋80%以上農戶。同時,該村注重長短結合,大力實施“短平快”產業,由村合作社牽頭種植了大豆、蔬菜、馬鈴薯、小米等。

對於貧困村出列,王時龍說:“我們採取了產業脫貧、教育脫貧、社會保障、醫療脫貧、易地搬遷扶貧、危房改造、‘特惠貸’等一系列措施,剩下的31戶56名貧困戶的脫貧,指日可待。”

記者手記

觀念轉變激發內生動力

在採訪中,記者發現這樣一些細節:不少村民家門口都擺放着一塊舊布或者舊衣服,是用來蹭鞋底用的;村民們能自覺地把門前的路打掃乾淨,還說要像城裏人一樣生活。

沙地坡村在記者到過的村裏並不是人居環境整治做得最好的,但村民的思想觀念轉變卻讓村子的發展變化加速,村民對幸福生活的嚮往,一個個變成了現實。這足以說明,在脫貧攻堅戰中,思想觀念的轉變很關鍵。只有激發村民的內生動力,打贏脫貧攻堅戰便指日可待。記者 陳 屏 楊 琳

上一篇:魏雄軍在六枝督導脫貧攻堅工作:既要發現問題更要整改到位下一篇:最後一頁

相關熱詞搜索:沙地

寨子

村民

貴州網

查看原文 >>