小山村紅薯做成大產業,北上廣深喫貨找上門,村婦年收入300萬

乾巴糅!洋氣名字叫紅薯幹、番薯幹,土生土長的日照人都知道這種美食。30多年前,每到冬天,家家戶戶都會把煮熟的紅瓤地瓜切成薄片,曬乾儲存,還沒有完全曬乾的番薯幹喫到嘴裏是軟軟甜甜,根本停不下來!“鄉土日照”小編帶你去尋找這種美食吧!

從一個人幹,到帶領三十多人一起幹,從年銷量三、五萬斤,到年銷量三十多萬斤,山東省日照市五蓮縣潮河鎮後魏家村39歲的農家女王彥(右),通過加工紅薯幹不僅讓自己的腰包鼓了,還帶領周邊村民走上了致富的道路。據瞭解,王彥一年的營業收入超過300萬元。

清洗、蒸煮、去皮、切片,11月25日,在五蓮縣潮河鎮後魏家村的合作社,20多名身着統一工作服的婦女在熱氣騰騰的車間內熟練的拿着剛蒸煮好的地瓜削皮、切片。

13年前,當時26歲的王彥萌發了加工薯乾的想法。爲了儘快掌握技術要領,她閱讀了大量有關紅薯種植、薯幹加工、經營管理的書籍,併到處虛心請教,接受所有同行人的指導。

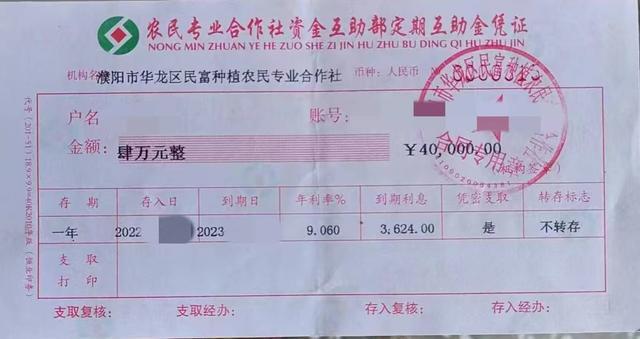

2015年,王彥帶領加工戶抱團闖市場,聯合15家加工戶,牽頭成立了魏家薯幹專業合作社,無償提供自家房屋200平方米用於合作社辦公室和包裝車間。按照“合作社+農戶”的模式,統一註冊“薯山行”商標,統一印製包裝,統一提供技術指導,統一收購地瓜,統一紅薯幹銷售價格。

王彥敏銳地捕捉到“互聯網+”帶來的市場機遇,在鞏固發展大批發商的同時,與多家土特產實體店和多家電商達成20多個合作協議,實現了線下線上同步銷售,把“魏家薯幹”這一具有濃郁鄉土氣息的小食品,銷售到了包括北上廣深等大城市在內的全國各地,成爲廣大消費者追捧的“綠色零食”。圖爲一家批發商開着車來提貨。

近三年,王彥開始探索新產品,先是用澱粉含量較高、不適合做薯乾的地瓜做純手工粉條,後又做純手工煎餅。圖爲一名美女前來購買寬粉條。

在王彥的合作社,有40多名農村大媽、農村大叔上班,在家門口就能輕鬆賺錢。一個月下來,一名農村大媽收入2000餘元。

“鄉土日照”小編了解到,對於未來,王彥也有了新的規劃:她將簽約更多的種植戶,統一提供薯苗,統一種植標準,實行保護價收購。在增加薯幹、煎餅品種的同時,進行地瓜面、地瓜秧深加工,提升紅薯附加值,爭取通過QS認證,打造“薯山行”品牌,爲羣衆創造更多的增收、就業機會,一起致富奔小康。

查看原文 >>