清朝時期的朝鮮爲什麼仍思念明朝?

明代畫家仇英臨摹的《清明上河圖卷》(局部),該畫結構大體按北宋張擇端《清明上河圖》的景物順序佈局,描繪的是明朝中期姑蘇一帶繁榮的景象

來源:澎湃私家歷史

明清時期,朝鮮人通過官方派出的燕行使節團來到中國,是他們來華的主要合法途徑。除了明初定都南京的一段時期外,朝鮮使節團的目的地大多是北京,或是瀋陽,所以朝鮮留下的燕行錄中往往記錄的是東北、北京一帶的見聞,而有關中國江南的見聞錄則非常罕見。這是因爲當時朝鮮人通過合法途徑來到中國江南幾乎不太可能,一種例外的情況就是遭遇海難,漂流而至。明清時期朝鮮人漂流到中國江南一帶的海難頻繁發生,不過海難當事人很少留下相關記錄——海難的當事者往往是文化水平較低的漁民,不太可能自己留下文字記錄。不過,崔鬥燦的《乘槎錄》可謂是朝鮮漂流民留下的文字記錄中極爲罕見的一例。

一個朝鮮文人的漂流之旅

崔鬥燦字應七,號江海散人,1779年六月出生於韓國慶尚道慈仁縣上臺裏。1818年,他應族妹夫全羅右營討捕使張公翼的邀請,於四月初八日從濟州島出發,乘船前往全羅道。然而,包括他在內的一行約五十人在四月初十日遇到風浪,在海上漂流了十餘日後,於四月二十六日到達了中國浙江省寧波府定海縣(今舟山市定海區)。到達定海縣後,崔鬥燦不但遊歷了江南風光,還與當地文士進行了一番交流,後經浙江﹑江蘇﹑山東﹑北京等地返回朝鮮。十月三十日他回到朝鮮後,以日記體的形式將自己在濟州島寫下的詩文與後來的漂海經歷,以及在中國的經歷一併記錄了下來,編成《乘槎錄》一書。現存的《乘槎錄》記載從1818年農曆四月初八日起,到當年十月二十五日爲止,約六個月。

就筆者的統計,崔鬥燦《乘槎錄》現存有八種版本。筆者找到這麼多版本的緣起說來比較有趣。《燕行錄全集》這套書的第68卷影印收錄了韓國國立中央圖書館所藏《乘槎錄》的一個手抄本,但是字跡漫漶不清,筆者尋思着是否還有其他版本存世,於是在延世大學圖書館查到了一個木刻本。不過在史料的使用上,筆者個人是不太相信朝鮮時期的刻本。原因是朝鮮時期圖書刻本業並不是那麼發達,在書籍的流傳方面,比起刻本,手抄本更爲流行,而朝鮮人在版刻手稿時,考慮到經濟負擔,往往會刪除或修改不少內容。在漢陽,書店出現的時間也非常晚,朝鮮時期的書籍流通更依賴出租手抄本的“貰冊房(可以理解爲早期的租書屋)”,而書籍交易則依賴於遊走於賣家和買家間的書籍中介人——“書儈”。

通過參考先行研究和韓國內外各主要藏書機構的檢索系統,筆者在成均館大學尊經閣找到木刻本,僅封面與延世大學藏本不同,後來陸續在韓國學中央研究院藏書閣找到兩個不同的手抄本,在首爾大學奎章閣韓國學研究院找到一個手抄本,又在哈佛大學的圖書館頁面上下載到一個手抄本。最後,筆者又在嶺南大學古籍室找到一個手抄本,可以說,這是最接近原本,且迄今幾乎不爲外界所知的手抄本。爲什麼這麼說呢?嶺南大學位於慶尚北道慶山市,離崔鬥燦出生地不遠。只有嶺南本較完整地收錄了崔鬥燦從義州出發返回朝鮮的記錄,即十月份的記錄。哈佛本也收錄了十月份的一部分內容,但頗有疏漏。而恰恰是這十月份的記錄,記載了崔鬥燦回國後的認識內容。

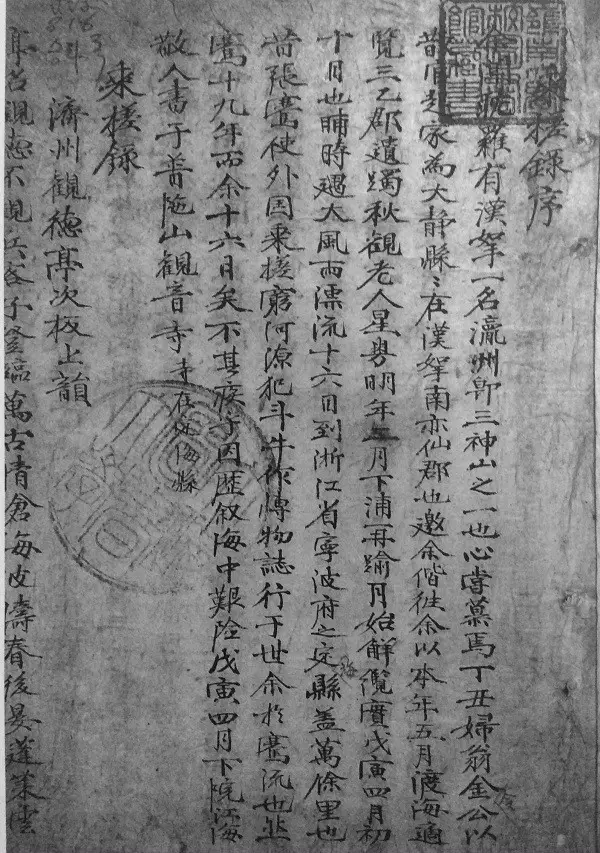

崔鬥燦《乘槎錄序》,韓國嶺南大學藏手抄本

朝鮮人、江南人,誰還思念明朝?

根據《乘槎錄》的記載,崔鬥燦一行在海面上漂流了十餘日之後,在浙江定海附近海面被中國漁民所救,然後被送到了附近的觀音寺。朝鮮漂流人來到定海的消息迅速在當地文人士大夫們間傳開,從五月起,前往觀音寺看望朝鮮人的中國文人士大夫便接連不斷。雖然中國士大夫和崔鬥燦在口語上語言不通,但是卻可以借用文言文進行筆談。五月三日來訪的中國文士朱佩蘭與崔鬥燦,以及崔鬥燦同行的朝鮮人金以振之間發生瞭如下一幕的有趣筆談。

士人朱佩蘭來訪。餘問曰:“公無乃子朱子之後耶?”朱曰:“否,我乃明太祖之後也。”金以振曰:“公得無黍離之感耶?”朱大不悅,取金以振筆談紙扯裂之。金亦慚而退。朱私謂餘曰:“彼誠妄人。”仍贈詩曰:"君自乘槎八月天,忽然風吹到江邊。河清海晏今爲定,共慶天朝萬萬年。"餘應之曰:“碧海茫茫水接天,中流自謂四無邊。南來一識朱家長,生老昇平六十年。”

崔鬥燦詢問朱佩蘭是否是朱熹的後裔,朱佩蘭予以否定,強調自己是明太祖朱元璋的後裔。金以振接下來的問話,所謂“黍離之感”,就是問朱佩蘭是否還在思念明朝。這個提問讓朱佩蘭大爲不滿。要知道當時可是清朝嘉慶時期,公然說自己還思念明朝顯然是要掉腦袋的大事,所以朱佩蘭纔會私下對崔鬥燦說金以振是個“妄人”。不過金以振對朱佩蘭的提問倒是反映了朝鮮根深蒂固的“崇明反清”的思潮。1636年底“丙子之役”之後,朝鮮的宗主國由明朝轉爲清朝。雖然朝鮮在官方上奉清朝爲正朔,但朝鮮人對武力征服自己的清朝始終心懷仇恨,認爲清朝並不能代表中華文明,是摧毀代表中華正統的明朝的罪人。所以朝鮮人遇到朱氏後裔,會發出是否思念明朝的疑問也在情理之中。爲了表明自己政治正確的立場,朱佩蘭在接下來與崔鬥燦的筆談中寫下了“共慶天朝萬萬年”之句。雖然無法斷言朱佩蘭究竟是以認同清朝之心寫下歌頌清朝治世的詩句,還是爲了避免文字獄的麻煩,但至少他在與朝鮮人的交流中,展示出了一副擁護清朝統治的形象。

位於舟山的“不肯去觀音院”,樓正豪攝

“丙子之役”之後的朝鮮統治階級,一方面鼓吹“崇明反清”,一方面又強調朝鮮纔是中華文明正統繼承人,即“小中華思想”。不過在筆者看來,“小中華思想”只不過是朝鮮內部的自我思想安慰,是統治階級強化朝鮮內部政治認同,維持王朝體制不至於瓦解的思想工具。因爲建立在儒家倫理上的明朝與朝鮮的宗藩關係,既是“君臣關係”,也是“父子關係”,而且在壬辰戰爭(1592)中,明朝對朝鮮還有“再造之恩”。朝鮮內部從國王到賤民的嚴格的身份等級秩序,在思想層面也是建立在“忠”與“孝”這兩種儒家倫理之上。朝鮮在清朝武力的壓迫下放棄和明朝的宗藩關係的行爲,就儒家倫理來說,既可以說是“不忠”,也可以說是“不孝”。顯然朝鮮統治階級不可能痛快地承認自己“不忠不孝”,因爲這樣一來,朝鮮的統治思想,具有絕對真理性的儒家倫理就會土崩瓦解,整個朝鮮的統治秩序在意識形態上會遭到致命的打擊,這顯然不符合朝鮮統治階級的利益。所以朝鮮人才會一再地強調“小中華思想”,強調明朝所代表的中華文化仍然保存在朝鮮。

崔鬥燦生活的18世紀末19世紀初,朝鮮思想界雖然出現了“北學中國”的思潮,但北學思想僅僅只是在一部分曾往返北京的朝鮮燕行使及其周邊人物中流傳,而“小中華思想”依然佔據朝鮮思想界的主流。崔鬥燦可以說是當時抱有“小中華思想”的典型朝鮮文士,在他與江南文士的交流中,也多次向江南士人炫耀朝鮮纔是繼承了中華文化制度正統的“小中華”,而朝鮮得以被稱爲“小中華”的表現之一,就是朝鮮沒有剃髮易服,仍然保留着所謂的“大明衣冠”。

戴宕巾的朝鮮士人,大英博物館藏

“小中華”文人的“大明”自豪感

江南的文士們在與崔鬥燦的交流中,一定程度上承認朝鮮保存了“大明衣冠”,亦以“小中華”來稱呼朝鮮。在五月十三日的記錄裏,中國人周勳就寫下這樣的詩句送給崔鬥燦:“席地相逢有古風,雅冠博帶度雍容。句麗累易人依舊,不改當年箕子封”,“衣冠想象漢官儀,倚馬高才我幸知。五月江城家萬里,狼毫磘紙寫新詩”。周勳見到崔鬥燦的朝鮮衣冠,聯想起了雍容的古風與漢族的衣冠制度,也承認朝鮮至今延續箕子的遺教。在同一天的記錄裏中國人甯海溶則寫下“相逢萬里各天涯,小住由來便作家。寄語歸帆莫早返,與君論遍小中華”的詩句送給崔鬥燦,亦朝鮮作爲“小中華”表示認可。另外六月初六日的記錄中,還有“乃於商篋中得宕巾。華人愛之曰:冠是明制,巾亦明制,衣亦明制。先生一身,渾是明制”,可見中國人的確認可崔鬥燦穿着的衣冠確實是明代的樣式。

朝鮮人所戴宕巾

江南士人還向崔鬥燦借宕巾戴用,當時的場景頗值得玩味。

一日,孫顥元謂餘曰:“先生冠是奚冠?”餘曰:“吾東所謂宕巾也。”孫乞暫借,餘許之。孫仍着之,顧影徘徊,似有喜色。已而在座者皆以次輪着,餘鍔獨不肯。餘手指紅兠作華語問曰:“什麼?”孫以書對曰:“紅帽。”餘以筆句帽字其傍特書兠字曰:“非耶?”孫曰:是。”餘又以手循其發,孫曰:“已喻。”

孫顥元等人向崔鬥燦借用宕巾戴用,除了士人餘鍔,在座的江南士人皆輪流戴用。事實上,這些已改用清人的髮式的江南士人們並不需要使用宕巾來束髮。在崔鬥燦看來,孫顥元心情不錯,“似有喜色”。所謂“紅兠”即清人常常戴用的紅帽,崔鬥燦在這些江南士人面前提起清朝的衣冠,難說不是故意的。崔鬥燦又以手撫摸孫顥元的頭髮(顯然孫顥元是剃髮易服後清人的髮式),孫顥元則回答:“我已經明白了。”孫顥元應該是明白了崔鬥燦的意思:江南士人們已臣服於清朝統治,丟棄了前朝的衣冠。

清朝三品官員夏吉服冠

崔鬥燦對清朝的衣冠制度也頗爲關心,嶺南本里收錄了這樣一段記錄:

餘到義州聞犻孤生之言,則今年江南通州漂海人自稱秀才者,亦華人。生從時王之制,死從明時之制。婦人則雖滿州之人,高髻長袂,純用古制雲。所謂生降死不降,男降女不降。然則華制之不亡者,如剝卦一陽,寄生羣陰之下也。

在崔鬥燦看來,當時中國雖然還有古制的殘存,但大部分中國人僅僅是勉強維持一種“生降死不降,男降女不降”的被動的抵抗態度。而且,這種還沒被遺忘的“中華制度”也只有氣息殘存罷了。

作爲典型的懷有“小中華”思想的朝鮮士人,崔鬥燦對所謂中華文化至今仍保存在朝鮮表現出相當的自豪。

(十月)十三日,陰。午時到順安喫飯,遞馬。日暮到平壤。有詩曰:白馬公來鴨綠東,八條一變海氓風。明夷有象登羲易,洪範傳心繼禹功。孔子欲居其里美,孟堅敘傳厥民忠。華人亦抱殷墟痛,恨未移家向大同。

白馬公指的是商朝滅亡後前去朝鮮半島的箕子,“八條”即箕子在朝鮮開展的“八條之教”。在崔鬥燦看來,處於清朝統治下的中國漢族人對依然延續箕子遺教的朝鮮,即繼承了中華嫡統的“小中華”懷有相當大的憧憬,中國人因未能移居到朝鮮,所以至今還後悔不已。詩中“大同”既可以實指平壤的大同江,也可以虛指所謂的仍然在朝鮮得以延續的中華文明的“大同世界”。當然,這種看法很可能只是崔鬥燦的一廂情願,未必是當時中國人的真正想法。不過與崔鬥燦有過交流的江南文士,確實也對在朝鮮仍然保存的中華衣冠抱有一定的豔羨之情。可以說引文中的詩句雖然不免誇張的成分,但就是這種誇張的表現方式反而真切地表現出崔鬥燦所懷有的文化自矜心——朝鮮纔是繼承中華嫡統的國家。

位於平壤大同江畔的練光亭(劉紅攝)

(十月)十四日,晴。仍留。其夜登練光亭。江流甚靜,月色如練。亭之得名,蓋取小謝詩“澄江淨如練”之意也。市井之櫛比,城郭之壯麗,差不及浙。而江山之形勝,則曲逆洛陽之間也。壁上有榜曰:第一江山。明學士朱之蕃之筆也。昔箕師東來,定鼎於茲。而以永明嶺比嵩山,大同江比黃河。聖人明乎地者,非若後世地家流也。嗚呼!盛矣!

崔鬥燦認爲,平壤的市井繁盛與城郭的雄壯雖然比不上浙江,但江山的形勝不遜於中國的前朝首都。在他看來,比起城市的外表景觀,更重要的是城市所蘊含的文化意義。平壤是箕子定下的都邑,且平壤的練光亭上還有明朝學士朱之蕃寫下的匾額。在此意義上,仍然保留中華文化的平壤與中國的城市相比,毫無遜色之處。對平壤的極致讚美,再次顯示了崔鬥燦所懷有的“小中華思想”。

我們尊重每位原創作者的心血,如文章涉及版權問題,請作者與我聯繫!