老英雄深藏戰功63年:戰功和犧牲戰友相比差得很遠

摘要:95歲老英雄張富清老人在解放戰爭中戰功赫赫,卻直到2018年底湖北恩施土家族苗族自治州來鳳縣退役軍人事務局進行退役軍人信息採集工作時,他纔出示了自己塵封63年的軍功證明:一張立功登記表、一張報功書、幾枚勳章。直到2018年底,湖北恩施土家族苗族自治州來鳳縣退役軍人事務局進行退役軍人信息採集工作時,張富清老人才出示了塵封63年的軍功證明:一張立功登記表、一張報功書、幾枚勳章。

原標題:深藏戰功63年

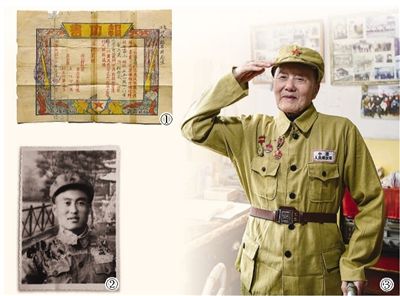

圖①:張富清當年的報功書翻拍。 圖②:張富清年輕時的照片翻拍。 新華社記者 程 敏攝 圖③:張富清近照。 本報記者 田豆豆攝

圖①:張富清當年的報功書翻拍。 圖②:張富清年輕時的照片翻拍。 新華社記者 程 敏攝 圖③:張富清近照。 本報記者 田豆豆攝核心閱讀

直到2018年底,湖北恩施土家族苗族自治州來鳳縣退役軍人事務局進行退役軍人信息採集工作時,張富清老人才出示了塵封63年的軍功證明:一張立功登記表、一張報功書、幾枚勳章。其中清楚記錄着:他曾榮獲西北野戰軍特等功一次、軍一等功一次、師二等功一次、團一等功一次,並被授予軍戰鬥英雄稱號和師戰鬥英雄稱號。在祖國建設時期,他依然做到了黨讓去哪就去哪,哪裏最困難就去哪裏,不講條件、不計得失,體現了對黨的“絕對忠誠”。

“每當清明前後,我都會想起那些和我並肩戰鬥過的戰友,心裏很不平靜:他們在關鍵時刻,挺身而出,爲新中國成立獻出了寶貴生命……”4月2日,提起70多年前犧牲的老戰友們,95歲的張富清老人依然滿眼淚水,聲音哽咽:“我的戰功,和他們的貢獻相比,差得很遠;我現在人還在,生活等各方面都比他們享受得多,還有什麼理由向組織提要求?”

95歲老英雄張富清老人在解放戰爭中戰功赫赫,卻直到2018年底湖北恩施土家族苗族自治州來鳳縣退役軍人事務局進行退役軍人信息採集工作時,他纔出示了自己塵封63年的軍功證明:一張立功登記表、一張報功書、幾枚勳章。其中清楚記錄着:他曾榮獲西北野戰軍特等功一次、軍一等功一次、師二等功一次、團一等功一次,並被授予軍戰鬥英雄稱號和師戰鬥英雄稱號。

“我每次都積極報名參加突擊隊”

“去年12月3日快下班的時候,張健全叔叔匆匆忙忙進來,拿出一個很舊的紅布包裹……打開一看,裏面有幾張類似獎狀的泛黃紙頁、一個紅本子、三枚獎章。我第一眼就被刻有‘人民功臣’字樣的勳章吸引住了……”來鳳縣人社局退役軍人事務登記人員聶海波回想起當日情景,一切仍歷歷在目,“再看到由西北野戰軍彭德懷司令員親自簽發的‘報功書’,以及上面記錄的戰功,我整個人就愣住了。我父親曾是軍人,我也算是個‘軍迷’,但這樣的勳章我從沒見過,有這樣大戰功的人,我也從沒接觸過。”

張健全是張富清老人的小兒子。老人聽說國家成立了專門的退役軍人事務部門,要開展退役軍人登記普查,這纔拿出了“壓箱底”的寶貝,讓兒子拿來登記。

根據立功登記表、報功書記錄和張富清老人的口述,人們才第一次知道:這位看起來平凡樸素的老人,曾在沙場九死一生,立下不朽功勳。

1948年3月,陝西省漢中市洋縣24歲青年張富清參加中國人民解放軍;由於作戰勇猛,當年8月,由連隊集體推薦火線入黨,成爲預備黨員。“那時候,不分白天黑夜,幾乎天天在打仗行軍。”張富清回憶道:1948年6月至9月,老人蔘加壺梯山戰役,攻下敵人碉堡一座、打死敵人兩名、繳獲機槍一挺,並鞏固陣地;在東馬村消滅外圍守敵,佔領敵人一座碉堡,爲後續部隊打開缺口;在臨皋執行搜索任務,發現敵人後即刻佔領外圍制高點,壓制敵人火力,完成截擊敵人任務。

1948年10月的一天拂曉,張富清作爲班長,和兩名戰友組成突擊組,率先攀上永豐城牆。他第一個跳下城牆,衝進敵羣展開近身混戰,端着衝鋒槍朝敵羣猛掃,突然感到頭頂彷彿被人重重捶了一下,後來又感覺血流到臉上,用手一摸頭頂,一塊頭皮翻了起來……擊退外圍敵人後,張富清衝到一座碉堡下,刨出一個土坑,將捆在一起的8顆手榴彈和一個炸藥包碼在一起,拉下手榴彈的拉環,手榴彈和炸藥包一起炸響,將碉堡炸燬。這場戰鬥一直持續到天亮,他炸燬了兩座碉堡,繳獲兩挺機槍。永豐戰役後,他榮獲西北野戰軍軍一等功。

每一次戰鬥,張富清總是擔任“突擊隊員”。“那時候,解放軍的 ‘突擊隊’就是‘敢死隊’,是衝入敵陣、消滅敵軍火力點的先頭部隊,傷亡最大。我每次都積極報名參加突擊隊,爲什麼?因爲我是共產黨員,在黨需要的時候,越是艱險,越要向前!爲了黨和人民,就是犧牲了,也是無比光榮!”慈祥的張富清老人,說起自己堅定的信念,突然嚴肅無比,聲音中氣十足……

“哪裏最困難,我就去哪裏”

從陝西一直打到新疆喀什,直到解放全中國。1955年,張富清作爲連職幹部在武漢的中央軍委航空速成中學完成兩年文化學習後,面臨復員轉業。“部隊號召我們,到最艱苦的地方去,到最需要的地方去建設祖國。哪裏最困難,我就去哪裏。” 張富清一打聽,瞭解到湖北最艱苦的地方是恩施,恩施最偏遠的地方是來鳳,他二話沒說,便把工作地選在了來鳳。妻子孫玉蘭也跟着他到了來鳳,從此,二人幾乎再沒回過陝西老家。“那時不像現在,沒有飛機、沒有火車、沒有高速公路,只有盤山路,從武漢到恩施要走5天,從恩施到來鳳要走兩天。”孫玉蘭回憶說。

從到來鳳的那一天起,張富清就“封存”了所有戰功記憶,一心一意幹好每件工作。他先後在縣糧食局、三胡區、卯洞公社、外貿局、縣建行工作,1985年在縣建行副行長崗位上離休。“工作30年,他從沒提過軍功,也從沒向組織提過任何要求。”來鳳縣委巡察辦主任邱克權感慨道。

張富清任卯洞公社革委會副主任時,他的一兒一女都轉去公社上學。孩子的老師向致春當時經常去張富清家家訪,他說:“張富清的孩子穿的比其他學生都差,我在他家喫飯,發現他們喫的也很差,很少見到肉。”當時不少幹部會向集體借錢,對困難幹部,組織上也會給幾十元補貼,但後來向致春問過公社會計,會計說,直到張富清離開卯洞,從沒向集體借過一分錢,也從沒享受過組織對困難幹部的補貼。

日子過得緊巴巴,但張富清幹工作,照樣保持着突擊隊員的作風。公社班子成員分配工作片區,張富清搶先選了最偏遠的高洞片區,那裏不通路、不通電,是全公社最困難的片區。在那裏,張富清帶領社員們投工投勞,一起放炮眼、開山修路……

“如果我照顧親屬,羣衆對黨怎麼想”

直到今天,張富清和老伴,還帶着殘疾的大女兒住在上世紀80年代修建的老舊兩居室裏,家裏打掃得一塵不染,但裝修、傢俱還是幾十年前的老樣子。狹窄的客廳裏,有個櫃式空調,是兒女們送給老人的,但兩位老人捨不得用。儘管兒女早已成年,工資收入也大有改善,但勤儉節約的習慣已經深入兩位老人的骨髓……

上世紀60年代,張富清任三胡區副區長,一人幾十元的工資要養活一家六口。孫玉蘭原本在三胡供銷社上班;國家開展精簡退職工作,張富清竟首先動員妻子離職,減輕國家負擔。“我不讓你下崗,怎麼好去做別人工作?”張富清對妻子說。

1975年,張富清的大兒子遇到一個到恩施市工作的機會,但身爲公社革委會副主任的張富清卻讓兒子放棄機會,下鄉當知青。“我經常對兒女說,找工作、找出路不能靠父親,只能靠自己努力學習,要自強不息、自己奮鬥。” 張富清說,“我是共產黨員,是黨的幹部,如果我照顧親屬,羣衆對黨怎麼想?”在父親的言傳身教下,張富清的三個兒女都很爭氣,通過高考和崗位的公開招考闖出了自己的天地。

去年11月,中國建設銀行來鳳縣支行行長李甘霖得知張富清因白內障要做手術,叮囑老人和家屬,“您是離休幹部,醫藥費全報,還是用個好點的晶體,效果好些。”到了醫院,醫生也向張富清推薦了7000元以上的幾款晶體。沒想到老人自己向病友打聽,瞭解到別人用的是3000多元的晶體,立刻“自作主張”,選擇了3000多元的晶體。“拿到報銷單時,我喫了一驚,問老人家是怎麼回事。老人說:‘我90多歲了,不能爲國家做什麼貢獻了,能爲國家節約一點就節約一點吧!’” 李甘霖感動地說。

■短評

71年黨齡,見證“絕對忠誠”

在新中國成立70週年之際,一位黨齡71年的老戰士、老黨員,向我們詮釋了什麼是對黨“絕對忠誠”。

在張富清老人眼裏,在戰場上,共產黨員應做到“黨指到哪兒,就打到哪兒”,敢於衝鋒在前、敢於犧牲生命,那纔是對黨“絕對忠誠”;在祖國建設時期,共產黨員應做到“黨讓我去哪就去哪,哪裏最艱苦就去哪兒”,不講條件、不計得失,那纔是對黨“絕對忠誠”。

他是這樣說的,也是這樣做的。更難能可貴的是,他認爲,做這些,只是共產黨員的本分,根本不值得誇耀和“顯擺”。軍功章,他壓進了箱底,就連對至親好友都不曾提及;幹工作,遇到困難和委屈,想想犧牲的老戰友,他什麼都釋然了。

新中國走過了70年的風風雨雨,張富清老人的崗位、身份也一再改變;唯一不變的,是他對黨的“絕對忠誠”。從老人身上,我們看到了什麼是“不改初心”,什麼是“淡泊名利”,什麼是“克己奉公”,我們看到的是一個共產黨員的本色。

70年前,理想信念之火熊熊燃燒的共產黨人,克服了千難萬險,取得了一個又一個偉大勝利,締造了新中國;在中華民族偉大復興的新徵程上,需要共產黨人以同樣堅定的理想信念,和同樣不畏任何艱險的豪情,去奪取新的偉大勝利!