乾貨分享 | 以人爲本-爲科技創業死亡谷提供解決方案

來源:AMI埃米空間

「在工業文明時期,是人找活幹;科技文明時期,是活找人幹。換句話說,在工業文明時期,哪裏靠近鐵路,哪裏靠近港口,哪裏靠近煤礦,哪裏就很有錢。在科技文明時期,只有一個座標,哪裏吸引人才,哪裏就更有錢!是的,或許任何問題的解決方案總要從人出發,再回到人。」

1

以人爲本-堅持人才培養

北京新材料發展中心委託埃米空間在2018關於科技成果產業化意願難點調查顯示:多數科研人員認爲制度問題、資金問題、人才團隊等事制約他們進行創業的難點。他們不敢創業,認爲體制不成熟怕丟飯碗,又找不到合適的人去運作項目,一旦創業失敗,影響家庭、影響前途、顧慮頗多。這樣的結果就是:在高校裏,有些老師一輩子教書育人、做實驗發表文章,收穫的科研成果卻束之高閣。

這不能說明老師的技術不好,主要原因是他動力不足,又沒遇到一個適合幫助他來做產業化的人才或團隊。

相比日本、以色列、美國等科技成果轉化強國,我國目前在產業化人才的培養方面存在一個缺口,處於斷層的狀態。教授們不懂得市場運作,不善於表達,只懂得埋頭苦幹做研究。而有創業能力的人又不懂教授們研發成果的價值,這種信息不對稱讓各方面寸步難行,導致創業項目科技含量低,大量的模式創新不能孕育高成長企業。

筆者認爲國家鼓勵雙創,鼓勵研發成果產業化是行之有效的方向,但是如何破解產業化轉化率低的問題,仍要“以人爲本”,培養產業化人才勢在必行。

2

科技創新的進步與挑戰

近年來中國在科技創新領域的成果:

(1)中國對於高科技的投入在逐年增加。中國科技的政府投資量,儘管跟一些發達國家相比還有一定的距離,但是國家對高科技的投入正在逐年增長,這是中國明顯的進步。

(2)我國2018年在國際頂尖學術期刊上發表論文數量排名前進到世界第4位,國際高被引論文數量、熱點論文數量繼續保持世界排名第3位。專利方面,我國已經是世界第一,儘管專利的實用率還和發達國家有很大的差距。

(3)中國授予的博士學位數量,可能是世界第一了。最近幾年以來,也有大批各行各業的“海歸”回到中國,積極參與祖國建設。

(4)“雙創”的浪潮使得上至政府,下至百姓和企業,都意識到了科技創新的重要性。

目前,我國科技創新的主要問題在於“科技成果的轉化率相當低”。

在創新創業領域有一個非常著名的說法:“死亡谷”。一項高科技的創新從研究到開發,再到技術轉讓和產品上市,需要經過一段很長的時間,最後還要通過商業化才能在市場上取得成功。

在這個過程當中,有很多的創造發明在很早期就已經“死掉了”,還有一些好不容易走到了產品階段,卻由於不能被市場或消費者接受而導致最後“死亡”。“死亡谷”在整個高科技創新領域是非常常見的現象,在中國,這個現象尤爲嚴重。

高科技創新領域的“死亡谷”

高科技產業是一個高投入、高回報、高風險的行業,但是中國未來50年的發展,依靠的不是消費,也不是服務,或者說不僅僅是靠消費和服務,而是有原創的高科技的產出。

內容參考:清華教授魯白於2025科技展望論壇發表演講

3

高校科研成果轉化的缺陷

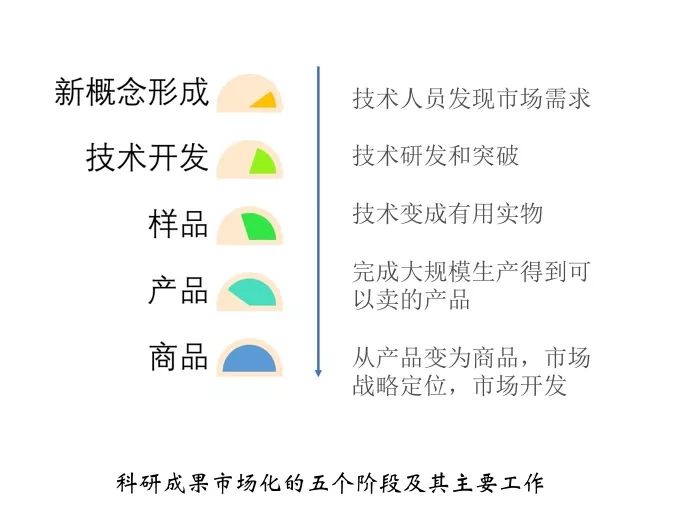

一般來說,一項科研成果最後能夠進入市場,要經過5個階段。

在整條研發鏈上,有兩個部分需要特別注意——資本和人才。但是資本偏好與人才配置存在以下三大缺陷:

對於早期研發的投資,需要專業評估後,在早期以資本運作的方式介入,幫助研發人員進行產業化。

創業團隊人才配置方面,由於我國的科研人才專一化程度較高,科學家和工程師不具備市場的觀念或企業生產的認識,而在市場做產品的企業界人士又缺乏對科研的瞭解。所以在這當中需要一座橋樑,不光是物質的橋樑,更是人才的橋樑。這需要有行政執行、運營,金融財務、項目管理、法律等等各方面的人才,只有通過這種人才的橋樑,才能夠把一個科學發現,一項技術突破,有效地連接到產品開發這個環節裏去。

人才培養方面,科研人員在研發方向的選擇上,不應當只考慮發表文章,我們需要具有市場觀念和企業家精神的科研人才,才能做出市場也能接受的產品和商品。

4

高校創新需要新思路和新模式

“孵化器”的存在一定程度上推動了創新創業的發展,地方政府或高校提供場地,收取很低甚至免費的租金,提供各種服務,如法律,財務,政府報批等等。孵化器內有儀器設備,有稅收上的好處,希望通過吸引風險資本孵化高科技公司。

但是孵化器模式的一個最大的問題,是我們的科學創新從哪裏來?科研項目的原創是在教授們的實驗室裏,而目前教授以及學生關心的是怎麼樣發表論文,而不太關心研究能不能轉化,是不是能最後進入高科技的產業。

所以孵化器的一個工作的重點方向應當首先與研發人員建立緊密聯繫,再者要探索一套行之有效的措施,使科技成果轉化變得容易一些,使創新創業的壁壘下降,讓那些具有原創性的,有高技術壁壘的研發項目更容易轉化。孵化器的成長必須與原始創新技術緊密銜接。

5

以人爲本-爲科技創業死亡谷提供解決方案

我國仍處於創新創業的摸索與成長階段,在新材料領域各方面配套服務不完善,專業轉化人才斷層,研發人員市場對接意願不強。

但近年來科技創業成功的人士層出不窮,一些項目通過適當的運作已經上市成功,這些企業家的創業方法、創業模式值得借鑑。尤其在新材料領域,技術壁壘高,如何給自己的技術進行定位,如何開發市場,如何組建團隊,如何保護自己的知識產權,甚至如何通過努力讓整個社會創新創業環境能夠有更大的改善,成爲研發領域的有志青年們努力奮鬥的方向。

埃米空間聯合上市公司“國瓷材料”副總經理、CTO、公司創始人之一宋錫濱,在京組織爲期半年的新材料產業化高端人才訓練營—埃米“育材班”。

課程主要圍繞如何跨過科技成果產業化“死亡谷”,具體模塊包括:企業的發展階段與定位、研發方法和研發設計、如何進行產品研發和市場定位、產品量產管理、商品管理等。

宋錫濱將全程授課,課程內容來源於宋總多年研發及市場開發實戰經驗,對國外新材料產業及大型企業的研究所得,課程形式注重方法論與實戰結合,注重落地。

訓練營課程全部免費,食宿自理。

關於我們:

埃米空間(AMI)新材料孵化器聚焦於發揮產業基礎支撐作用的新材料領域,採用“產業垂直+深度孵化”的運營模式,深入挖掘和培育科研機構新材料領域成熟科技成果,提供技術產品化和企業商業化運營管理全方位解決方案,幫助新材料早期項目突破從“0”到“1”發展瓶頸,打造專業化新材料領域科技成果孵化平臺。

聯繫我們:

項目合作:[email protected]

孵化服務:[email protected]

Tips

3、世界一流大學的調研筆記:爲什麼它們的科技成果轉化率高

免責聲明:本公衆號致力於打造專屬材料人士的平臺,分享材料資訊,相關內容僅供參考學習,所有轉載內容,均不代表【材料+】贊同其觀點,不能完全保證其真實性。如若本公衆號無意侵犯媒體或個人知識產權,請聯繫【材料+】小助手:13521056123,我們將立即予以刪除。