外匯局陸磊:推動資本項目開放是“十四五”重要改革任務

原標題:外匯局陸磊:推動資本項目開放是“十四五”重要改革任務,正研究修訂QFLP和QDLP規則

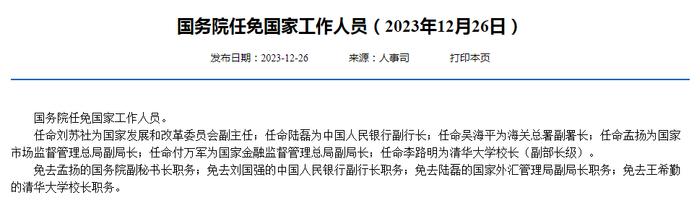

“推動資本項目開放是‘十四五’時期的重要改革任務。人民銀行和外匯局正在深入研究未來五年推動資本項目開放的主要內容和關鍵環節。”國家外匯管理局副局長陸磊9月26日在全球財富管理論壇上海峯會·蘇河灣上表示。

該論壇由全球財富管理論壇組委會、上海市金融工作局、上海市靜安區政府主辦。在本次論壇上,陸磊發表了關於金融市場開放的主旨演講。

推進資本項目開放的三個方向

1994年,中國外匯體制改革實現了人民幣經常項目有條件可兌換。對於部分轉軌國家的相關研究顯示,樣本國家在實現經常項目可兌換後,平均用七年左右的時間過渡到資本項目可兌換,而過渡時間太長會出現若干問題。但因爲兩次金融危機以及經濟改革情況比較複雜等因素影響,人民幣資本項可兌換不斷延後。但也取得重大進展。

陸磊介紹,我們比對了OECD《資本流動自由化通則》:

在91項清單中,中國86項實現不同程度的開放;

按照IMF的法定測度標準,七大類40項資本項目子項中,37項實現了不同程度的開放;

按照IMF的實際測度標準,2019年開放程度爲70%,較2011年提高8個百分點。其中,直接投資(FDI)開放度高達91.7%,資本和貨幣市場爲64%,衍生品和其他工具是50%,證券投資開放度即境外投資者證券投資規模佔GDP比重是14%。

“資本項目開放的邏輯是,先流入後流出,先長期後短期,先直接後間接,先機構後個人。”陸磊表示。

陸磊表示,未來推進資本項目開放的總體考慮主要有:推動少數不可兌換項目的開放;提高可兌換項目的便利化程度;提高交易環節對外開放程度。

陸磊介紹,爲了更好支持實體經濟,拓展投融資渠道,在股權直接投資層面,正在研究修訂QFLP和QDLP規則,大力發展私募股權投資的國際化路徑,逐漸形成全球投資基金髮展和管理的新模式。

建立與更高水平開放相適應的金融監管體系

國際機構普遍認爲近期是中國金融業開放的重要戰略機遇期。“主要經濟體維持零利率或者負利率,中國和主要發達經濟體維持了較高的利差,對全球資本形成了強大的吸引力。”陸磊表示。

陸磊認爲,更高水平的對外開放還面臨一些挑戰:

一是市場主體發育程度不夠成熟,現有市場主體的創新能力、風險管理的能力、海外業務能力有待提高。

二是金融基礎設施有待完善。

三是開放的順序和前置條件,即匯率清潔浮動是否是金融市場開放的前提。一種觀點認爲,要先實行人民幣匯率的清潔浮動,再推動金融市場開放,即“匯率改革優先論”。

陸磊指出,香港實踐說明浮動匯率制度不是資本賬戶開放的必要前提。“中國金融市場開放與匯率清潔浮動相輔相成,漸進可持續開放與匯率形成機制改革同步發展,互爲條件。”他說。

針對以上挑戰,陸磊指出,面向全球高水平的金融市場開放是統籌推進改革和防風險的關鍵。一是要擴大金融業的對外開放,順應市場主體需求,以更高水平的開放打破封鎖和圍堵的風險,積極融入和擁抱世界金融體系。

二是要建設以人民幣金融資產爲核心資產的國際金融中心,推動離岸和在岸市場規則與國際接軌,促進中國和全球金融市場的互聯互通,培育全球交易市場。

三是要穩步審慎推進利率和匯率市場化改革,完善貨幣調控體系,培育市場基準利率和收益率曲線,逐步形成市場化利率調控體系,增強匯率彈性,發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支的自動穩定器作用,用改革的辦法疏導貨幣政策傳導。

四是要建立與更高水平開放相適應的金融監管體系,完善跨境資金流動的宏觀審慎和微觀合規兩位一體的管理框架,保持微觀政策跨週期的穩定性、一致性、可預期性。

“以往的經驗證明,開放是一盤棋,必須通盤思考,不可以孤軍獨進,底層的機構能力、制度建設、市場效能是相互關聯的決定性因素。只有通過金融市場開放,制度變革和機構能力提升才能成爲可能。”陸磊總結稱。