IMF駐華首席代表巴奈特:中國有支撐經濟的政策空間,人民幣匯率的持續靈活性至關重要

21世紀經濟報道記者 鄭青亭 北京報道 當全球經濟仍在努力走出新冠疫情影響之際,突如其來的俄烏衝突給這一進程增加了不確定性。國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)3月10日表示,可能下調世界經濟增長預期。

IMF於15日表示,長期來看,俄烏衝突可能導致能源貿易轉變、供應鏈重新配置和支付網絡碎片化,並促使各國重新考慮其持有的外匯儲備,這會從根本上改變全球經濟和地緣政治秩序,進一步增加全球經濟碎片化的風險,特別是在貿易和技術方面。

在這樣的背景下,如何看待中國今年5.5%左右的經濟增速預期目標?中國經濟面臨的主要挑戰是什麼?中國政策的發力點在哪裏?在新形勢下有哪些新的機遇?如何看待中國消費復甦增長的難題?中國如何繼續擴大吸引外資?

針對這些問題, IMF駐華首席代表史蒂文·艾倫·巴奈特(Steven Alan Barnett)接受了21世紀經濟報道記者的專訪。

中國有足夠政策空間支持經濟

《21世紀》:政府工作報告提出今年發展主要預期目標,其中國內生產總值增長5.5%左右。你怎麼看這個目標?主要釋放了怎樣的信號?

巴奈特:對於5.5%的增長目標,我們需要了解一下它的背景。與中國2021年8.1%的增長率相比,它可能看起來很低,但與去年底的經濟增速相比卻是雄心勃勃的。國家統計局近期公佈的數據顯示,1月和2月的經濟表現強勁。然而,對於今年的增長目標,政府工作報告本身指出,“需要付出艱苦努力才能實現”。

這些努力包括提供支持性的宏觀經濟政策。爲此,財政政策可以爲增長提供重要支持,特別是實施旨在加強社會保護和促進綠色投資的政策。

我對於政府工作報告的關注重點是它提出的近期和中期政策。從中期來看,加速關鍵實體部門改革將有助於確保可持續增長。這包括旨在進一步開放國內市場、確保民營企業和國有企業競爭中性以及提振消費的政策。

《21世紀》:中國經濟當前在國內外面臨的主要風險和挑戰是什麼?在全球復甦不確定和俄烏衝突的情況下,如何看待中國經濟的韌性?

巴奈特:與世界大部分地區一樣,中國經濟面臨着相當大的不確定性和風險。俄烏衝突正在造成嚴重的經濟後果,導致能源和大宗商品價格上漲。這些是在國際社會仍在與新冠病毒鬥爭背景下發生的。

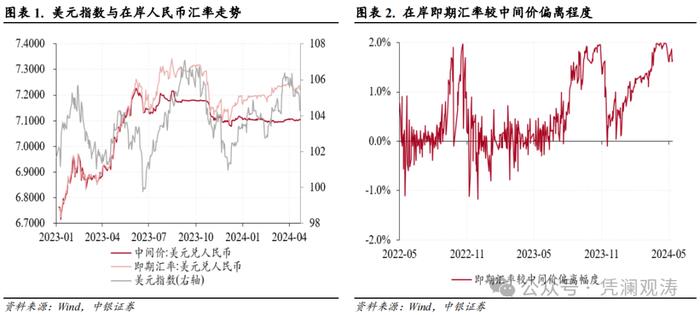

中國具有支持經濟的政策空間。首先是支持性的財政政策,特別是對低收入和受影響家庭的政策支持。這將具有支持增長和促進消費的雙重好處。此外,中國還有貨幣政策空間。中國可以根據需要實施貨幣政策以支持經濟活動,特別是通過進一步降息刺激經濟。同樣重要的是,持續的匯率靈活性對於促進適應不斷變化的外部環境至關重要。

中國的核心通脹保持溫和水平

《21世紀》:自新冠疫情暴發以來,消費支出較爲低迷。在你看來,中國消費復甦不夠快的原因是什麼?步入2022年,是否看到緩解的跡象?

巴奈特:我認爲,促進消費是最重要的經濟優先事項之一。它的重要性也體現在政府工作報告之中。與世界上幾乎所有地方一樣,中國的消費也受到了新冠疫情大流行的沉重打擊,特別是那些接觸性行業仍然低迷,如餐飲、旅遊和娛樂。

不過,在中國相對獨特的是,即使在大流行之前,消費從許多角度來看都太低了。比如,中國消費佔GDP的比重遠低於大多數其他主要經濟體。與此相關的是,中國人均消費追趕其他國家的速度遠遠低於收入水平。

解決這個問題很重要。它將提升中國人民的生活水平。另一個關鍵的好處是,這將使中國經濟轉向更環保的增長模式,爲實現中國的氣候目標做出重大貢獻。

促進消費的政策多種多樣。但從本質上講,這些措施必須提高家庭收入水平並降低家庭儲蓄率。財政政策改革將是實現這一目標的關鍵,尤其是加強社會保障體系。

《21世紀》:美國的消費者價格指數與一年前相比上漲了7.5%,相比之下,中國的漲幅不到1%。但考慮到國外近期的動態,中國是否面臨輸入性通脹的風險?

巴奈特:近期,攀升的能源和大宗商品價格推高了生產者價格指數(PPI),而且很可能會再次出現這種情況。但是,PPI的這些變化往往對消費者價格指數(CPI)的影響不大。同樣,全球食品價格上漲也可能對中國的食品價格產生一定影響。

然而,中國的核心通脹保持溫和水平。剔除能源和食品價格的核心通脹,可以說是制定貨幣政策時的重要參考指標。中國的核心通脹率一直低於1.5%,遠低於政府設定的3%的目標。

繼續改革開放可促進可持續增長

《21世紀》:在今年的政府工作報告中,“穩”字出現76次,貫穿全篇。中國政府今年也多次明確表示,增長的質量比數量更重要。在你看來,哪些行業能提供更多的發展機會?

巴奈特:我們歡迎中國政府專注於實現“高質量”增長。這可以通過加速結構性改革來實現。這包括:通過釋放市場力量促進生產力增長的改革;將經濟更多地轉向消費,這將使生活水平的提升速度超過GDP;促進經濟和環境更可持續的增長。

談到環境,綠色增長提供了發展機遇。正如我剛纔提到的,促進綠色增長的方式之一是更多地依賴消費。另一種方法是推進實現中國氣候目標的政策。

更廣泛地說,促進發展的一個好方法是爲企業創造有利環境。這樣做將使中小型企業以及私營公司蓬勃發展。這將包括確保國有企業和私營企業之間公平競爭環境的措施。

《21世紀》:政府工作報告指出,要積極利用外資,深入實施外資准入負面清單,落實好外資企業國民待遇。這向外國企業發出了怎樣的信號?如何評價中國在改善營商環境方面取得的進展?中國還應該採取哪些措施來吸引國際資本?

巴奈特:持續的改革開放可以爲中國的可持續增長髮揮重要作用。其中一個領域是金融。例如,更好的金融中介有助於:確保中小企業獲得發展和創造就業所需的資金;將金融資本配置到最具生產力的用途;讓家庭有很好的地方存放他們的儲蓄。

開放也可以成爲催生創新、提高效率和促進增長的重要催化劑。除金融服務外,整體服務業都將受益於進一步開放。中國的服務業生產力水平正在追趕發達經濟體,但在許多領域仍不到它們的40%。這顯示了巨大的收益潛力。

事實上,我們可以以中國最近幾十年的發展爲例。20世紀90年代末和21世紀初的改革——包括國有企業改革和加入世界貿易組織——爲經濟實現十多年的快速增長創造了條件,這主要是由民營部門製造業引領的。我們可以把服務業的進一步改革開放看作是對服務業做類似的事情。這將有助於實現高質量增長和生活水平的持續提高。

支持中國穩健的貨幣政策立場

《21世紀》:政府工作報告沒有公佈與脫碳或降低能源消耗強度相關的年度數字目標,而是提出將能耗強度目標在“十四五”規劃期內統籌考覈,並留有適當彈性,有序推進碳達峯碳中和工作。你對此怎麼看?

巴奈特:中國在全球應對氣候變化的鬥爭中發揮着重要作用。中國已經提交了最新的減排承諾,即國家自主貢獻(NDCs),包括2030年前實現碳達峯、2060年前實現碳中和的主要目標。展望未來,重點將轉向實施。一系列氣候政策的落地將有助於實現這些目標。

電力行業被納入全國碳排放權交易體系是一個良好的開端。一些額外的措施可以使這個系統更有效。比如,將其覆蓋範圍擴大到電力部門之外,將重點轉向設定總量上限,以及從目前免費的配額中創造收益。中國還可以利用其他政策工具。例如,擴大現有的煤炭稅和退稅計劃,採取獎勵有效的做法並減少高碳活動。

此外,中國爲實現高質量、可持續和平衡增長而持續推進的改革有助於降低碳排放。從高度依賴投資轉向以消費爲主導的增長,並支持服務業和高科技行業的發展——這些都與最近批准的“十四五”規劃保持一致——將降低能源需求和碳排放強度的增速。

《21世紀》:今年,美聯儲預計將多次加息,全球美元流動性將趨緊。你如何看待中美貨幣政策的分化?美聯儲的緊縮步伐是否會讓中國難以採取更多寬鬆措施?是否會導致資本流入減少和人民幣走弱?

巴奈特:去年,中國貨幣政策適度緊縮,私營部門信貸總量增長放緩。今年,增長的逆風凸顯了推行穩健但靈活適度的貨幣政策的重要。採取以利率爲基礎的寬鬆措施,將有助於降低償債成本並防止金融狀況突然收緊。

在此背景下,中國人民銀行近期下調主要政策利率以降低借貸成本和促進投資,是朝着以利率爲基礎的寬鬆政策邁出的可喜一步。採取非利率貨幣政策工具將信貸引導至目標行業,雖然在危機期間很有幫助,但隨着復甦的進行,應該被逐步撤出。

關於人民幣,匯率的持續靈活性對於促進適應不斷變化的外部環境至關重要。