發得Nature,上得花花公子,這個諾獎得主太酷

南風窗 作者 | 阿樹

今年的諾貝爾生理或醫學獎有些冷門,給了人類進化遺傳學。

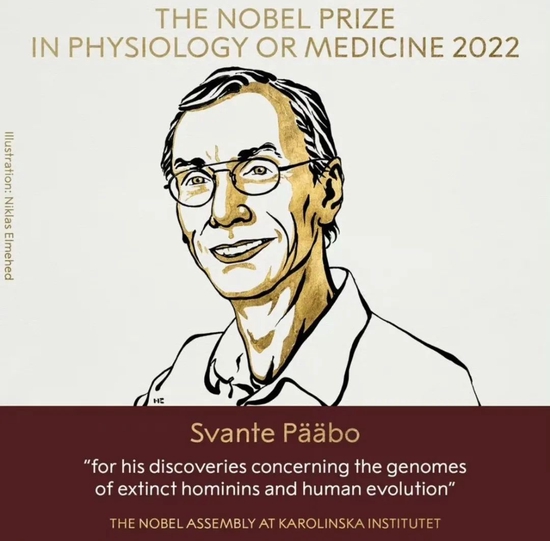

獲獎者只有一位,瑞典進化遺傳學家斯萬特·帕博,古遺傳學的創始人之一——也意味着,摺合人民幣640多萬的獎金,由他一人獨享,也是該獎項近年少見的情況。

同時,這也是進化遺傳學在該獎項上的首次亮相。

學科雖然冷門,但斯萬特·帕博卻是一個明星級的學者,他寫過暢銷書,參與電視節目,還上過《花花公子》。

不過登上《花花公子》的,是帕博關於尼安德特人的研究。他曾說,“這可能是我唯一一次出現在《花花公子》上的機會”,所以他接受了採訪。

學術成就上,他對古人類基因和人類進化的研究,也確實是開創性的,刷新了我們對人類起源的認知。

斯萬特·帕博

帕博的研究,看上去就是“不可能任務”。他對3萬年前的尼安德特人進行基因測序,這多少有點瘋狂了。畢竟,1856年尼安德特人被發現以來,他們到底是獨立物種,還是我們祖先智人的亞種?100多年來,這些謎團只能依靠化石去拼湊,以至懸而未決。

但帕博研究表明,尼安德特人其實是現代人類的親戚。

當然,帕博也並未止步於此。一如諾獎委員會的評價,通過帕博的開創性工作,我們確認了智人和已滅絕親屬之間的基因差異,如今密集的研究,正在解釋是什麼使我們成爲獨特的人類。

我們的祖先,如何與其他物種互動?我們的糖尿病、抑鬱症、煙癮、皮膚病,這些基因又從何處繼承?

換句話說,與其他古人類的互動,是如何造就了人類自身的進化優勢與劣勢?

對於帕博來說,酷,纔是一切的標準。在他進入學術界的早期,用基因技術研究古人類,是一個不務正業的妄想,但這些謎團勾引着他的好奇心,逐漸形成一個瘋狂的夢想。

這項工作極具挑戰,如同在巨型垃圾填埋場裏,尋找碎紙機處理過的紙屑,並把它們重新拼接成一本書。而帕博面對的,是橫跨數萬年的混亂時空。

瘋狂的計劃

2006年7月,斯萬特·帕博公佈了一項空前的計劃:對整個尼安德特人的基因組進行測序。

他是馬克斯·普朗克進化人類學研究所的遺傳學負責人,他計劃跟美國454生命科學公司合作,開發一種高通量的測序機——一次可以複製數萬個DNA片段。

帕博專注尼安德特人DNA研究十多年了。過去測序技術不發達,每次只能測出百來個樣本,可讀取的核苷酸序列嚴重受限。要知道,人類基因組擁有32億對鹼基,要測完整何其困難。

進入新世紀,人類、黑猩猩、大小鼠等生物的完整基因組序列已經公佈。此時正值尼安德特人被發現150週年,帕博雄心勃勃,勢必在2年內拿下。

《經濟學人》對此評價是,“很有膽量的研究。”

問題是,尼安德特人滅絕起碼3萬年了。要找到足夠的DNA,成了最大的挑戰。在他拿到的基因信息中,遠不足以重組整個基因組。

後來,他找到了一組來自克羅地亞的骨頭,屬於三位尼安德特女性,這帶來了希望。

用於提取尼安德特人基因組的化石樣品

2006年底,他報告說,他們成功完成了一百萬個鹼基對的測序。尼安德特人完整的基因組由30億個鹼基對組成,以此推斷,機器運行6000次,兩年時間,可如期完成。

但隨後發現,這一百萬鹼基對被人類DNA污染了,而且骨頭中80%的DNA屬於各種微生物,這基本宣告了計劃的無效。這讓他們感到絕望。

污染,是古DNA測序最頭疼的問題。早在1990年,帕博就意識到污染的嚴重性。在慕尼黑大學開啓科研生涯的第一件事,他就以偏執的態度,堅持先建世界上第一間潔淨室。他還制定嚴苛的行爲準則,避免接觸過古代標本的人,儀器或者環境中的DNA片段與古DNA混淆。

儘管馬克斯·普朗克也配備了高規格的潔淨室,眼下,類似問題還是無法避免,以至項目停擺了一年多。

又過了兩年,帕博擁有了足夠的DNA序列後,新的問題又產生了。篩查測序機產生的數據——一長串A、T、G、C列表時,團隊成員發現了怪異的現象,尼安德特人的序列,與現代歐洲人序列非常相似,而且這個相似度要遠高於其他種族的人類。歐洲人、亞洲人與尼安德特人共享的DNA,比非洲人多。

克羅地亞克拉皮納尼安德特人博物館裏再現的尼安德特家庭場景

常規的認中,這是似乎不可能的,“又一起污染事件”,團隊成員如此懷疑,他們試圖消除這個“錯誤”結果。

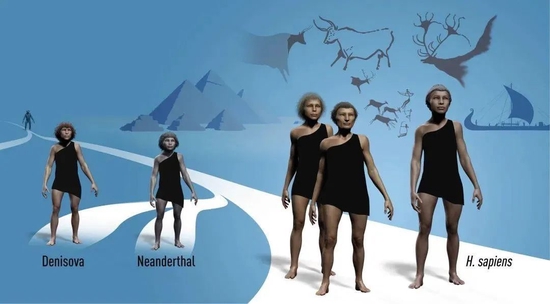

過去二十多年,“走出非洲”是一種絕對主導的理論。學術界也提出單一起源的假說,認爲現代人是20萬年前某支非洲智人羣體的後裔。在大約距今12.5萬年到6萬年間,他們離開非洲大陸。6萬年前,他們進入東亞,距今5萬年前,他們來到南亞,距今4萬年前,他們遷到澳大利亞,擴張到早期直立人從未到達的領域。

一段時間後,這些智人一步步取代了本土的早期人類羣體,不僅包括歐洲的尼安德特人,還有亞洲的直立人,乃至北京猿人的後代,均被這一支智人替代或滅絕。他們呈現出強烈侵略擴張意願,與其他並存的古人類是一種直線關係—取代與被取代。這種戲劇性的說法,大衆媒體上極具魅惑力。

基於此,科學家也相信,當尼安德特人出現與人類相似的基因序列時,這種可能是某種實驗事故,而非一種“真相”。帕博沒有氣餒,他重新投入反反覆覆的測試,數據量越來越大,一種具有統計學意義的結論,成立了。

非洲以外的人,都帶有1%-4%的尼安德特人的基因。智人祖先在“取代”尼安德特人前,曾與他們“同牀共枕”,發生了性關係。他們不僅交配了,還將某些遺傳信息保留了下來,融入現代人類社會。他們的孩子,遍佈了歐洲、亞洲和各種新大陸。

圖源:《環球科學》雜誌

儘管現代人類已經同化了許多祖先的基因,但尼安德特人的基因所發揮的作用,依然不可忽視。研究表明,現代人氾濫成災的抑鬱症、尼古丁成癮,皮膚疾病、膽固醇和維生素D的水平,乃至膚色和頭髮變化,都與尼安德特人的基因相關。尼安德特人用以抵禦飢餓的基因,也成了增加了我們的糖尿病的易感性的部分原因。當然,事情也不全是壞的,尼安德特人留下的某些基因,也有助於免疫系統抵禦疾病。

帕博覺得這一點很酷,尼安德特人並未滅絕,而是在我們身上“活”了一部分。

非典型諾二代

“酷”是帕博的口頭禪。

在媒體訪問中,他不止一次地說,最酷的事情,莫過於探究尼安德特人與我們之間的關係。

帕博很小就展現出他對古老事物的迷戀。

1955年,他出生在瑞典斯德哥爾摩。母親是化學家,一位來自愛沙尼亞的難民。很小的時候,他就喜歡去樹林裏找古老的陶瓷碎片,把房間擺得滿滿的。十來歲時,母親帶他參觀埃及金字塔,他對木乃伊產生了迷戀,他立志成爲一名埃及學家。就像後來電影裏出現的印第安·瓊斯那樣。

上了大學,課程無非是解析象形文字,他覺得沒什麼挑戰,無聊。受父親的啓發,他改學醫學,後來,又轉爲細胞生物學。

父親在帕博的人生中是一個特殊的存在。

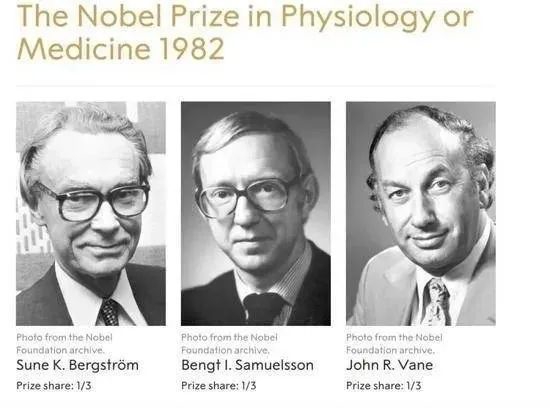

母親曾在生物化學家蘇恩·貝格斯特倫的實驗室短暫工作過。帕博則是那段關係的產物。但貝格斯特倫已有家室,還有個跟帕博同年的兒子魯裏克。

有趣的是,因對前列腺素的研究,父親1982年獲得了諾貝爾生理學與醫學獎。準確來說,帕博算是個諾二代了。

斯萬特·帕博的父親在1982年與其他兩位科學家榮獲諾貝爾生理學或醫學獎

他在自傳《尼安德特人》中披露,母親從未結婚,帕博作爲“私生子”,每週六才能見一次貝格斯特倫,他們去樹林散步、或者躲在不被人發現的地方。這種祕密關係持續了近60年,直到2004年貝格斯特倫去世,魯裏克才知道自己還有個同父異母的兄弟。

80年代初,帕博正在進行自己的博士論文,一項病毒相關的研究,期間,他又開始幻想他心心念唸的木乃伊——竟然沒人想過從木乃伊中提取DNA?如果可能,那歷史就有了一種全新的打開方式了。

爲了證明可行性,他買了一塊肝臟,把它放在實驗室的烤箱裏,加熱到50攝氏度,持續數天,模擬成功。他就設法從東柏林的埃及博物館搞到了木乃伊樣本。害怕導師罵他太傻,他只好晚上偷偷琢磨。

1984年,他在名不見經傳的東德雜誌上發表了成果,在死了2000年的木乃伊兒童的細胞中,他成功檢測到了DNA。在他看來,這可以探究一些深層的問題,比如,是什麼導致了法老王朝的變革。

至少也可以解答法老圖坦卡蒙身世之謎——後來還真有人做了,2010年的古DNA研究證實,其父母系親兄妹。

迴歸正題。

論文效果不佳,他沒放棄,準備投給英文期刊。1985年,《自然》雜誌給了他的木乃伊研究一個封面的待遇,媒體評價不錯,說是生物分子學領域最引人注目的成就。但瑞典的同事們不太看好,叫他趕緊忘了那些乾屍,把病毒研究做好。

每個人都告訴他,離開如此重要的領域,去做一件看起來像愛好的事情,真的很愚蠢。但他不做理會,跑到美國加州去,爲當時爭議極大的生物學家艾倫·威爾遜做事。威爾遜算得上是分子進化學的先驅,提出“分子鐘”概念,試圖利用基因組數據來理解進化事件。

威爾遜的博士生瑪麗·金回憶道,帕博和威爾遜的共同點,遠不止對古代DNA的興趣。

90 年代初,帕博轉向了一個雄心勃勃的項目——尼安德特人的 DNA。但問題來了,作爲一個極其冷門的學科,很少有博物館館長願意奉獻一點自家珍藏的骨頭,尤其是這麼一個年輕的遺傳學家,一心只想把價值連城的文物鋸成塊。

斯萬特·帕博(右)親臨西班牙洞穴考古現場和工作人員一起挖掘人類化石

交涉了好幾年,他總算搞到了人生中第一塊尼安德特骨頭。那是骨架中的一塊臂骨,他提取了3.5克的樣本,並從線粒體中分離出幾個DNA序列,再一次爲他拿下了重磅封面,馬克斯·普朗克研究所也拋來了橄欖枝,稱要斥資2000萬英鎊,在德國萊比錫建一座世界級的人類學研究中心。

帕博便一直工作於此。直到2010年,他的尼安德特人的基因組測序才完成,發表《細胞》雜誌上,徹底把這門冷僻的學科推上了聚光燈下。他的研究,也改寫了人類的進化樹,此後古基因領域的研究層出不窮,人類關於自我的認知,將一次又一次地刷新。

尼安德特男性復原像

他成了學術明星,登上了《花花公子》雜誌。他打趣說,這可能是這輩子唯一一個上《花花公子》的機會,不能錯過。同時,他也遭到了很多保守宗教力量的批評。

他的風趣,在自傳中也有展現。比如談及自己的性取向,他一直堅信自己是同性戀。直到遇到了現在的妻子,相當“男孩子氣”的女性靈長類學科學家琳達·維吉倫特,兩人婚後育有一兒一女。

重繪演化樹

帕博和人類進化的故事,還沒有講完, “認親”尼安德特人,只是一個起點。

時間回到2008年。

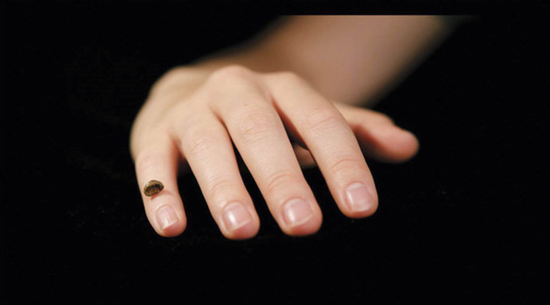

某天,帕博接到同事的電話,對方說:“結果出來了,你最好坐下來,這根手指不是人類的”。言下之意,它可能是來自某種未知人類物種。

指骨來自丹尼索瓦,一個位於西伯利亞山脈的僻靜洞穴。2008年一隊考古學家在此發現了一個小指頭的化石碎片。其歷史,可以追溯到35000年前。很快,它被送到了帕博的實驗室。

常規遺傳分析結果表明,指骨的主人,與同時期當地的智人有明顯區別,於是將其命名爲丹尼索瓦人。最終,一番折騰,帕博和同事們分離出了它的基因組和污染過的病毒細菌DNA,經過測序,得到一個完整的遺傳圖譜。

5萬年前丹尼索瓦人小指骨碎片,可使科學家繪出丹尼索瓦人整個基因代碼

他們確認,丹尼索瓦人,是一個全新的物種。

後來,甘肅夏河縣發現了一份下頜骨化石,經測定爲丹尼索瓦人,距今已有16萬年,這說明,青藏高原範圍內,很早就有丹尼索瓦人的活動蹤跡。中國境內發現的大荔人、金牛山人等,也一度被懷疑是丹尼索瓦人的東亞代表。

帕博團隊的基因研究揭示,大多數亞洲人都有丹尼索瓦人的DNA。美拉尼西亞人中,丹尼索瓦人的基因比例甚至高達6%。同時也有證據顯示,他們與現代人的祖先共同生活了幾千年。可以說,丹尼索瓦人跟現代人類的血緣關係,比尼安德特人更親近。

到這裏,事情變得有趣起來了。

先做個假設,尼安德特人,生活在歐亞大陸西部,丹尼索瓦人,則居住在該大陸的東部地區,大陸兩端的人類種羣,會產生怎樣的交集?

2015年,牛津大學進化遺傳學家Katerina Douka和Tom Higham拿到了幾塊丹尼索瓦人的骨骼碎片,測年結果分析顯示,迄今已有5萬年曆史,來自一位女性的手臂和腿部,並將其主人命名爲丹妮。遠在德國的帕博,則負責了丹妮的基因測序,他得出的結論是,丹妮是一個混血兒。

丹尼索瓦人和尼安德特人所生混血兒的骨片

丹妮的每對染色體中,一條來自丹尼索瓦人,另一條對應尼安德特人。這種案例相當罕見,但卻揭示了一個事實,智人與其他古人類之間的繁衍關係,比任何人的想象都更復雜。

現在可以肯定的是,智人走出非洲前,丹尼索瓦所代表的支系、尼安德特人等不同的人種,已經在亞歐大陸上獨立演化了數十萬年前,他們跟智人共同組成了現代人類的祖先。

更多的人類近親,也在DNA技術的幫助下,得以“相認”。

單地起源的人類演化史,已經不再具有說服力了,必須得到更新和修正。人類的進化,並不是一枝一葉,而是相互交織的、密集的叢林。

這一切,似乎都來自當年那個少年不切實際的天真幻想。

責任編輯:梁斌 SF055