破解飛機發動機難題的年輕人

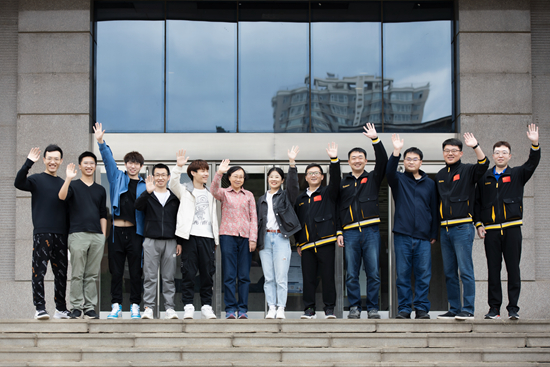

中國科學院金屬研究所航空發動機鈦合金研發團隊粉末成形課題組成員合影。徐磊供圖

中國科學院金屬研究所航空發動機鈦合金研發團隊在進行發動機配件粉末填充鑄造。徐磊供圖

如果說飛機制造是整個製造業的皇冠,那麼飛機的“心臟”——發動機,就是皇冠上的明珠。航空發動機製造對一國製造業水平提出了嚴苛的考驗,全世界目前只有美國、英國、俄羅斯、法國和中國等少數國家能製造它。

中國科學院金屬研究所研究員徐磊說,研製航空發動機,不僅能夠攀登製造業的制高點,還將拉動國際國內未來約10萬億元規模的飛機制造相關產業。隨着主要研究成果應用於國產航空發動機上,徐磊和他的同事組成的航空發動機鈦合金研發團隊走進普通人的視野。當注意力的焦點從發動機鈦鋁低壓渦輪葉片上緩緩擴大,不難發現,這個團隊中神祕的青年科學家也在經歷這個年齡段可能經歷的一切,瓶頸、職稱、加班、房子、孩子……他們和各類崗位上千千萬萬的人們同樣平凡,也同樣偉大。

“專科醫生”抗疲勞

受新冠肺炎疫情影響,中青報·中青網記者和該團隊約好的採訪在線上展開。70後徐磊獲得了中科院、財政部聯合開展的“穩定支持基礎研究領域青年團隊計劃”試點的首批支持,是“航空發動機長壽命關鍵材料及製造”青年團隊的負責人,他的聲音第一個傳來,渾厚而輕快。

“航空發動機要想長壽,和人一樣,需要各個部件都能長期穩定運轉。所以需要提高材料的均勻性。”徐磊說。

從某種意義上看,航空發動機製造之所以難度巨大,也正是因爲對“長壽”的要求高。徐磊說,置於火箭內部的航天發動機,通常只要求能正常工作1800秒,而民用飛機所使用的發動機則需要工作1.2萬小時左右。

他把金屬疲勞比作飛機發動機的“癌症”,而自己所在團隊就是“專科醫生”,專治“疲勞”。

中科院金屬所航空發動機鈦合金研發團隊研發的粉末鑄造材料成型技術,通過提高零部件製造的成型率和均勻性,爲延長飛機發動機部件壽命提供了新的解決方案。同時,精密鑄造出發動機關鍵零部件——鈦鋁低壓渦輪葉片,還可使得原本重達3000公斤左右的發動機,減重30到50公斤。而飛機每減重1公斤,意味着每年減少價值6萬到10萬美金的油耗。

在徐磊看來,這些航空發動機“專科醫生”的“治療原理”和麪點師的工作要義異曲同工:“要想麪條好喫,必須把面揉勻,掌握火候。做材料就和做飯一樣。”

他愛做飯。

新冠肺炎疫情打亂了原本每年上班300多天的規律,無法加班的日子,給了徐磊在廚房施展的機會,也讓他在煎炒烹炸之間對自己的工作有了更加鮮活的理解。他說:“就像聽我們家冰箱(的聲音)一樣,設備出了問題也能一聽就聽出來。”

聽徐磊的口氣,彷彿研發飛機發動機制造的新材料、新工藝、新理念並非什麼艱難之事。但這一推斷顯然與他同事接下來講的故事不相符。

簡單科普之後,徐磊迫不及待把講述科研心路歷程的機會給了各位年輕同事。年齡最小的助理研究員之一,1991年出生的謝曦負責研究未來航空發動機材料,這讓性格“小內向”“有點詩人傾向”的他感到“前所未有”的挑戰和壓力,時常需要去公園、圖書館平復心情。

但謝曦對徐磊輕鬆的口氣一點也不意外,他覺得徐磊的性格本身就像“古代大俠”:不拘一格、性情中人,大口喝酒、大口吃肉。

殊不知,徐磊是在經歷數不清的“加班到後半夜”之後,才練就了在談笑之間讓苦楚灰飛煙滅的功夫。實際上,團隊中的每個人都正在或者曾經經歷痛苦的蛻變,而這些年輕人破繭的過程,也是中國新一代航空發動機材料發展進程的縮影。

“高山流水”覓知音

1990年出生的盧正冠讀了20多年書,自認是個“文藝青年”,喜歡音樂和旅行。但職場等待這位博士的,可不單單是瀋陽窗明几淨的實驗室,還有貴陽山區裏的加工廠。

航空發動機研發需要經常與企業打交道,這讓原本絲毫不具備這一特質的盧正冠一時難以招架。徐磊記得,小盧2015年剛來時,“要是跟別人約9點見面,人家9點半來都受不了”。

光陰流轉到2020年,五六個少數民族姑娘,每人拿着一個盛有米酒的帶壺嘴海碗,排成一條斜線高低錯落站定,後一個碗的壺嘴與前一個碗的碗口交疊,微微傾斜,酒便隨着歡快的歌聲,源源不斷流入“貴客”盧正冠口中。盧正冠仰着脖子不知道喝了多久。

這一幕出現在盧正冠參加的一場貴陽山村流水席婚宴上,當地的這一敬酒習俗叫作“高山流水”。婚禮的主角是盧正冠親密的合作伙伴林凌,一名幫金屬所航空發動機鈦合金研發團隊“把圖紙變成實物”的製造工廠技術員。

聽盧正冠回憶這個故事時,幾位同事笑哈哈地補充“爆料”。

當時徐磊等前輩和盧正冠同行,他們之所以被待以“貴客”之禮,一是遠道而來;二是村民知道這些人是參與飛機發動機制造的科學家,想用喝酒揭開他們神祕的面紗。

其實盧正冠酒量也很有限,他半開玩笑地說,參加婚禮時真正激勵自己喝下“高山流水”的,是“爲了我國航空事業的發展”,他還指望林凌幫他打磨出理想中的航空發動機機匣。

後來科研任務的確圓滿完成。“小盧成熟了。”回憶結束,徐磊說。

“航空報國”有擔當

隨着採訪的進行,受訪者在不經意間打破了許多人對科研人員不苟言笑的刻板印象。最後總結髮言時,副研究員、80後張旭似乎還嫌不夠,乾脆說:“科學家不是就該高大上,我們也需要有接地氣的習慣,甚至是用世俗的愛好去面對壓力。”

張旭說,2019年國慶前,他已經很久沒有休假,想着國慶長假要好好休息,也想好好看看閱兵。但就在放假前一天晚上,他接到通知,“排隊排了很久的一個發動機結構件試驗,被安排在了10月1日”。

他講述的聲音有些激動,線上不再傳來此起彼伏的笑聲,大家都很安靜。

當時的通知,不僅意味着張旭期待已久的假期化爲泡影,還表示他要奔波2000來公里前往浙江某地的一家加工廠進行試驗。

他國慶節當天早晨8點多出發,下午到達工廠,在次日凌晨1點多,終於排到試驗,那時滿肚子的委屈已經消散光了。

“‘十一’沒了,已經十月二號了。”但當他在將近凌晨2點走進廠房時,驚訝地發現竟然每個人都精神飽滿。

“嗡——”設備運轉的聲音由弱漸強,張旭的情緒也越來越激動。一部分原因是擔心試驗失敗而高度緊張,同時也因爲,他猛然抬頭髮現,機器正對面的牆上寫了4個大字——

航空報國。

他跋涉千里到此,不正是在踐行這4個字?他心裏默默想着,便以這項試驗爲祖國獻禮吧!

徐磊也是第一次聽這個故事,但他並不感到意外,因爲諸如此類的奉獻,在航空人身上實在不勝枚舉。他只大咧咧地說:“這樣怎麼可能搞不成事兒?”

副研究員劉仁慈感嘆自己這代科研人員“趕上了好時候”。

一代航空發動機研發一般需要約30年,前25年的接續奮鬥,已經換來了新一代航空發動機應用的曙光。劉仁慈笑談:“我們算是站在前人的肩膀上摘果子了。”

80後馬英傑是這個團隊裏資歷較深的研究員,他說,這個團隊人員穩定,絕大部分是本土培養,研發面向國家重大需求,團隊成員和諧互助。

徐磊保持着一如既往的低調,但他相信,這些人都懷着“把冷板凳坐熱”的決心,有信心做出在國際上站得住腳的成果。