“新工體”亮相,這裏留下過你的記憶嗎?

永遠熱情高漲,永遠不知疲倦

它的草坪和舞臺記錄了時代的變革

在北京,“工體”兩個字有着豐富的內涵。它是國安的主場,裝滿勝利與失敗的記憶;它是大型演唱會的舞臺,見證一代代天王巨星的升騰與退場;它也是年輕人狂歡的去處,消化着過剩的精力和激情。

而它原本的面目已經逐漸淡去。1959年建成時,工人體育場是爲國慶十週年獻禮的“新中國十大建築”之一。開始的幾十年,它承辦全運會、國際比賽、接待外事活動,是一個展現國家變化的平臺。

現在,經過3年改造復建,北京工人體育場即將重新啓用,迎來2023賽季足球賽事。很多市民以“新工體”爲它命名,這確實是一座推倒重建的全新建築。

3月16日,改造復建後的北京工人體育場。圖/視覺中國

在每一個歷史階段,工體永遠喧囂,永遠熱情高漲,永遠不知疲倦。它的草坪和舞臺記錄了時代的變革。

開端

1959年,沈勃每週或隔週都要到工人體育場的工地看看。沈勃原名張豫苓,時任北京市建築設計院院長,工體設計工作負責人。包括工體在內,他主管着“新中國十大建築”中八座建築的設計工作。在這些建築之中,工體的設計不算複雜,重中之重是天安門廣場上的人民大會堂。

中華人民共和國成立十週年的日子即將到來,全國上下洋溢着全面展示新中國建設成果的氛圍。此前一年,黨中央決定在首都建設十大國慶工程,要求必須在1959年國慶節投入使用。十大建築最後確定爲:人民大會堂、中國革命和中國歷史博物館、軍事博物館、全國農業展覽館、北京火車站、工人體育場、民族文化宮、民族飯店、釣魚臺國賓館和華僑大廈。

工體快建成的一天,沈勃帶着8歲的兒子張路來到工地,當時草皮已經鋪好,張路從來沒見過這麼壯觀而整潔的草坪,興奮地跑上去做了個後空翻。沈勃跟張路說,爲了滲水通暢,草坪下面鋪着大石頭、鵝卵石、小石子、沙土……層層疊疊一共鋪了七層。當時,張路不會預料到,自己的未來將會和這座體育場發生怎樣神奇的關聯。多年之後,他會以北京國安俱樂部總經理和著名足球解說員的身份被球迷記住。

改造前的北京工體。圖/視覺中國

這是北京第一座現代化體育場,參照莫斯科中央體育場等國際先進運動場設計。此前北京最大的體育場是1937年建成的先農壇體育場,在明清兩代皇家祭壇先農壇原址上建成,承辦過1949年的建黨28週年紀念大會和北京市人民體育大會等大型活動。

工人體育場的選址地,當時還是一片蘆葦塘,地勢落差達到7米。工人們從北京城到處挖土,挑來50多萬立方的土纔將蘆葦塘填平。

如今難以想象的是,從設計到施工,工體建成一共只用了11個月13天。所有新中國十大建築都是如此短暫的週期內完成的。建設工作分爲設計、施工、材料三大塊,由三個單位負責,上面還有北京市建委、市政府,再往上是周恩來總理親自主抓。

回想起來,張路對父親那段無比忙碌的日子倒沒多少印象了, “那時候大人都是這樣,一大早就出門上班,很晚纔回來,都很正常,只是偶爾聽到唸叨一句工程的事。”

工人體育場和毗鄰的工人體育館,從名字上就打上了鮮明的時代烙印。以工人爲名,應和了時代主旋律。也有一種說法,是因爲工體的建設經費來自全國總工會的會費。當地人通常用“工體”統稱這兩座建築。

工人體育場的承載量是8萬人,擠擠也能坐10萬人。因爲起初沒有座椅,水泥臺上砌三根長木條,畫幾根線把座位區分開,所以擠擠就能多坐不少人。在木條上坐久了屁股會疼,後來老球迷會自己帶着坐墊來看球。

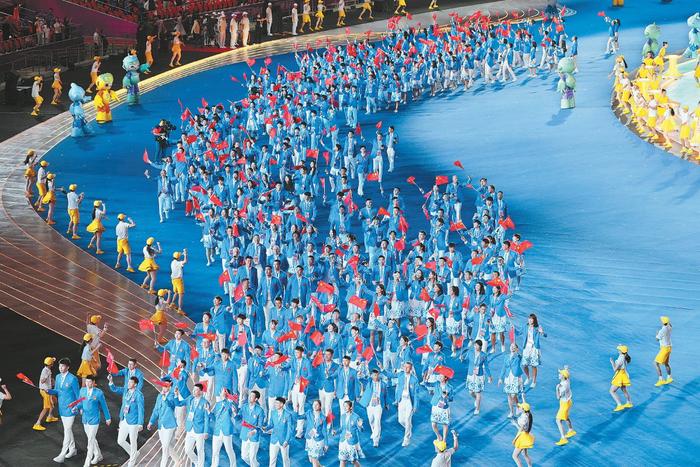

工人體育場於1959年8月31日竣工,13天后,就迎來第一屆全運會的開幕。那是新中國第一次如此規模的全國性運動會,1萬多名運動員參與了這次盛會。開閉幕式上,8歲的張路就在現場,坐在主席臺旁邊的區域。他印象最深的是排山倒海的團體操表演。前四屆全運會都在工體舉辦,團體操的規模越來越大,成爲全運會中最令人期待也最具時代特色的元素之一。

1959年9月13日,首屆全運會在北京工體舉行開幕式。

在首都,工體成爲天安門廣場之外承載量最大的公共空間,因此其功能遠遠擴展到體育之外。北京史研究者金汕曾撰文寫道,上世紀60年代中期,經常有抗議“美帝”“蘇修”的大型集會在工體舉辦,場邊座位加上草皮上坐着的人,人數能達到10萬之衆。

1977年夏天,鄧小平復出後的第一次公開露面,也是在工人體育場。

搖滾時代

改革開放打開了封閉已久的國門,眼花繚亂的西方文化迅速衝擊着人們的神經。1985年,英國威猛樂隊來到北京,在工人體育館開唱,這是改革開放後第一支來華演出的樂隊。演出現場人滿爲患,雖然很多票是各單位發給職工的福利票,但前所未見的音樂風格和現場效果,對當時的中國人有着相當的震撼力。

並不熟悉西方音樂和演唱會的中國觀衆雖然內心激動,但神色拘謹,安靜地坐着。當主唱喬治·邁克爾鼓勵觀衆和他一起打節拍的時候,觀衆不明所以,禮貌地長時間鼓掌。當天體育館裏,坐着崔健、竇唯等幾個玩音樂的年輕人,沒過多久,他們就將掀起中國的搖滾狂潮。

那幾年,公益歌曲成爲一種凝聚人心的藝術新潮流。1985年,羅大佑、張艾嘉等人在中國臺灣召集起60位華人歌手,共同錄製了《明天會更好》。當這首歌的磁帶流傳到大陸,位於北京的中國錄音錄像出版總社決定照此製作一首公益歌曲,請100位流行歌手合唱。當時已經是1986年,正值“國際和平年”,這首由郭峯作曲,陳哲、王健、劉小林、郭峯、孫銘共同作詞的《讓世界充滿愛》,作爲獻禮和平年的公益歌曲。

5月9日晚上,毛阿敏、丁武、韋唯、付笛生、王潔實、謝莉斯等百名歌手匯聚工人體育館,舉辦了“讓世界充滿愛——百名歌星演唱會”。那時流行歌曲還尚未被完全接納,這些流行歌手接到通知時,並未抱多大期待,只想着可以爲流行音樂爭口氣。誰料當百名歌星穿着統一的服裝,一人一句唱起這首朗朗上口的歌時,新穎的形式和壯觀的場面收穫了熱烈的反響,觀衆當場便跟着大合唱。

而這場演唱會留下的記憶,並不只是這首歌。演出臨近結束時,一個年輕歌手站上臺開始獨唱。他抱着吉他,用並不嘹亮的嗓音唱起:“我曾經問個不休,你何時跟我走,但你卻總是笑我,一無所有……”

此人名叫崔健,就在不久前,他帶着《不是我不明白》和《最後的抱怨》兩首歌參加孔雀杯全國民歌、通俗歌曲大獎賽,前衛的搖滾唱法沒有獲得認可,首輪就被淘汰出局。但那天在工體舞臺上,他的演唱獲得了強烈反響。那一晚,後來被稱爲“中國搖滾誕生之夜”。

(視頻截圖)1986年,崔健在北京工體第一次演唱《一無所有》。

(視頻截圖)2022年最後一夜,在北京工體舉行的跨年演唱會上,崔健重新唱起《一無所有》。

隨後幾年,在體育館開演唱會的國際潮流也在工人體育館生根發芽,成爲80年代文化開放的一個窗口。1991年,中國臺灣歌手齊秦在工體舉辦《狂飆》演唱會,將一陣臺灣流行樂旋風帶進大陸,工體外的幾條路都被堵得水泄不通。此後,這樣的場景成爲工體的常態。

“一場又一場球的記憶”

中國建立社會主義市場經濟體制後,“下海”成爲新的主旋律。這一年,宣武區市民王文離開國企,在先農壇體育館外開了家涮肉店。他很迷臺灣歌手童安格,琢磨着起個“童安閣”之類的店名。朋友提醒他,店開在先農壇體育館外面,你又喜歡看球,爲什麼不叫球迷餐廳呢?

很快,球迷餐廳不僅成了球迷聚會的地方,也成了球隊聚餐的目的地。1992年北京足球隊剛改名國安隊,俱樂部的人時常就在球迷餐廳邊喫邊開會。王文逐漸成了北京球迷中著名的聯絡人。

中國職業化足球聯賽是1994年啓動的,甲A聯賽創立,俱樂部制全面推行。1995年,國安隊第一次發售套票,就是王文和幾個鐵桿球迷協助俱樂部吆喝着賣的,也只賣了400來張。那年7月,王文還幫着組織了北京球迷的第一次“遠征”,100多名球迷包了一節綠皮火車車廂,坐了一宿,到濟南客場爲國安隊助威。辦賽的和看球的經驗都不成熟,不知道爲客隊球迷專設看臺、加強安保,主客隊球迷混坐在一起,果不其然起了衝突,還“見了血”。

1995年11月,甲A聯賽最後一輪,國安在先農壇主場對戰廣東宏遠,以3-1獲勝,成爲賽季亞軍。那是先農壇體育館最後一次高光時刻,球迷們點亮手中的打火機慶祝。很多年後,老球迷還會互相盤道兒:95年對宏遠那場,你搶到票了嗎?

足球聯賽逐漸熱起來,只有2萬多座位的先農壇已經裝不下膨脹的球市。每當有熱門球賽,觀衆得提前24小時排隊買票,最長排出2公里。當時煤氣罐特別稀罕,有人拿着煤氣罐來跟票販子換票。爲了獲得更大的發展空間,1996年,北京國安隊將主場搬到工人體育場。

2019年12月1日,2019賽季中超聯賽末輪,北京國安在工體迎戰山東魯能。球迷在看臺上打出感謝的標語。圖/視覺中國

很多老球迷並不樂意。因爲先農壇紮根南城,北京隊最初的老球迷中南城人佔多數。搬到東二環的工人體育場之後,不僅往返的距離遠了,跟南城球迷心裏的距離也遠了。“當時北京人心裏都覺得工體是高大上的地方,辦重大活動纔去工體,去一趟工體能得意好幾天。”王文對《中國新聞週刊》回憶。自從2004年北京球迷協會成立,王文擔任會長至今。

“對很多老球迷來說,北京體育的老根兒就在先農壇。到了工體這地方,完全是兩種文化。”張路說。正是在1996年,張路被任命爲北京國安俱樂部總經理,此後在工體上了近20年班。此前,從小喜歡足球的張路進了北京足球隊當守門員,退役後以足球解說員的身份活躍在電視上。

實際上,老球迷對工體並非沒有感情。1996年之前,每當有國外球隊來北京踢球,都安排在設施最先進的工體。從1994年到1996年,國安在工體先後戰勝過英國阿森納、意大利AC米蘭、巴西弗拉門戈等國際強隊,當時還傳出過一陣“工體不敗”的說法。“當然,對方不一定拿出了真正的實力,但國安確實打得也好,都是在認爲毫無可能的前提下贏了。”王文說。

沒過幾年,國安跌入低谷,成績不佳,球迷熱情也淡了。王文記得2000年夏天工作日下午的一場比賽,只有2000多名觀衆到場,6萬人容量的工體裏顯得空空蕩蕩。他一陣淒涼,讓球迷組織的同事記下所有觀衆的電話號碼,大部分是住宅和單位電話。他覺得這些雪中送炭的人是球隊最應該銘記的球迷,那張通訊錄他至今還保留着。

當球迷將一支隊伍作爲心中的主隊,就會伴隨它度過高峯,也陪伴它熬過低谷。在這些難熬的時光中,國安初代球迷也在成長。“看球並不永遠是快樂的,也會經歷痛苦,甚至是絕望。”王文說,“但痛苦也可能給我帶來回憶,所有情緒都是享受的過程。”逐漸地,老球迷們愛屋及烏,接受工體作爲自己的主場。工體這座體育場不僅是一個國家象徵,也與球迷和市民產生了情感連接,就是從這時開始的。“球迷對球場的感情,一大半都來自於球隊,建立在一場又一場球的記憶中。”張路說。

純粹的足球場

2019年,張路隨着專家組在工體檢查了一圈,有些牆壁水泥已經酥脆,用手就能摳下牆皮,結構穩定性堪憂。

整整60歲的工體,壽命走到了盡頭。

工體重修的消息傳出時,很多老球迷期待中也有擔憂,擔心熟悉的工體將變得陌生。實際上,這不是一次大修,而是重建,工體將被全部推倒,在原址新建一座全新的球場。

迎接1990年亞運會之前,工體曾進行過一輪加固改造,改造後的工體與50年代的面貌略有不同。而此次重建,則完全恢復了50年代的外觀,當時的一些重要特色元素,如旗杆、大門門柱、雕塑、建築裝飾構件等,儘量利用原有構件、質感和樣式,重塑其莊重典雅的建築風格。

一眼看上去,新工體最大的變化是地面去掉了跑道,空中裝上了罩棚。張路說,自從鳥巢建成後,工體便極少舉辦田徑比賽,這一圈跑道成了尷尬的存在。它將觀衆與草坪遠遠隔離開,作爲一座足球場,觀衆離球太遠了。“北京沒有專門的足球場,工體應該集中精力建成一個專門的足球場,我們足球人多少年來就有這個期盼。”張路說。

專業的足球場首先是去掉跑道、拉近觀衆,東西兩側看臺第一排距離草坪只有8.5米。內部結構從盆形變爲碗形,看臺結構徹底顛覆。還有一些特別的設計,比如鐵桿球迷看臺。國際專業足球場一般都在球場的一端專設鐵桿球迷看臺,很多球場的鐵桿球迷看臺甚至不設座位,全程站立。如今,新工體也擁有了球迷看臺,位於北看臺。

“不管是踢球還是看球都會更舒服。”王文說。20多年來,王文幾乎沒有落下過國安在工體的任何一場比賽。他發現,國安球迷到場總是很早,先跟前後左右聊聊天。有人把工體稱爲北京“最後的四合院”,王文覺得叫“最後的大雜院”更接地氣。很多老北京人都是從大雜院長大的,後來搬進了樓房,親密的鄰里關係成爲回憶。而在工體看球時,這種感覺又回來了。“不僅是看球,看球之前聊聊天,之後一起喫個飯、坐車回家,這些都是看球的一部分。”

工體身份最劇烈的一次變化,來自2008年國家體育場鳥巢的建成。在鳥巢建成之前,工體很長時間內承擔着國家體育場的角色。當國家和城市各方面都在突飛猛進地變化,工體逐漸承擔不了國家形象的角色了,在50歲的年紀上,它卸下了重擔。

“工體已經完成了使命,這很正常,要與時俱進,不要執念。”張路說,“城市在發展,肯定需要鳥巢這樣一個更新、更大的東西。以工體的體量來說,能夠凝聚起球員和球迷,就很好了。”此後,不僅是重大體育活動,一些重大羣衆聯歡活動也移師鳥巢,工體越發退守爲一座單純的足球場。

王文說,在“新中國十大建築”裏,工人體育場的重要性或許排在倒數,但離老百姓的生活可能比很多其它建築更近,是很多市民生活中不可或缺的部分。工體外場常年開放,是市民遛彎的公園。2000年以後,工體附近聚集起酒吧、夜店和夜間經濟體,工體-三里屯一帶接納着無數遊蕩的年輕人。北京的夜生活從這裏開始,也在這裏結束。

2022年最後一夜,新工體重新亮起了燈光,以一場跨年演唱會完成首秀。36年後,崔健再次登臺,重新唱起那首已經傳爲經典的《一無所有》,齊秦也抱着吉他再一次哼唱着《外面的世界》。沙寶亮與國安老隊員們唱起國安的隊歌《國安永遠爭第一》。一首首老歌喚醒着屬於工體的獨家記憶,往事歷歷在目,但一切都已經重新開始。