UNC槍擊案,黑暗與寂靜中,我與死亡擦肩而過

[編者按]

當地時間8月28日下午,美國北卡羅萊納大學教堂山分校(UNC)發生一起槍擊案,多家媒體報道,嫌疑人是來自中國的在讀博士生齊太磊(Tailei Qi),死者是他的導師嚴資傑(Zijie Yan)。嫌疑人已被捕,事件還在進一步調查中。

Chris(沈依陶)是一名UNC本科在校大二學生,今年十九歲,就讀於英文系創意寫作專業。在她的印象裏,UNC是一所包容、守序的大學,鮮少發生惡性事件。這次槍擊案發生時,她是在校人員之一,作爲旁觀者,親歷了事件的發生、經過與後續。當時,她與二十多名師生一同躲在教室裏,度過了一次離死亡很近的時刻。

2023年8月28日下午一點左右,我在北卡羅萊納教堂山分校。

我在Kenan Music Building上課,1206號教室,擠了二十幾個人後顯得有些擁擠的一間隔音房。這是開學第二週的週一,教科書還沒有買齊。幾小時前我纔在路上看到了這學期的第三隻松鼠,還會在這學期新換的宿舍附近迷路。

Kenan Music Building前的停車場。 本文圖片均爲 作者提供

老師在講音樂中的相位。課的信息量相當大,聽課時,感覺被拖拽着走過一條很崎嶇的山路,或者坐綠皮火車沉重地從鐵軌上緩緩軋過。快一點時,隔音房外傳來了遙遠的警笛聲。我以爲那是路過的警車、消防車或者救護車,不算罕見,與我無關。直到有學生查看了學校發來的短信和郵件警報,以一種請求上廁所的語氣向老師提出。

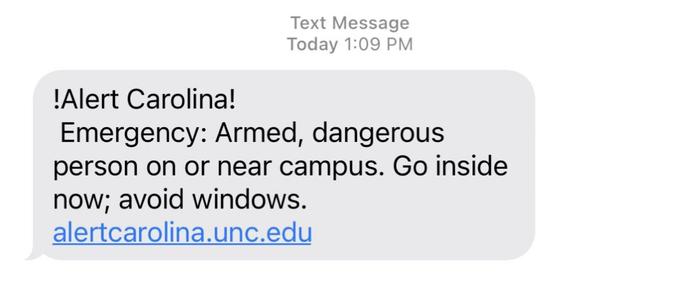

Alert Carolina: Armed and dangerous person on or near campus。

學校發送的短信警報。

武裝危險人員。

武裝危險人員?

持槍的意思?

那時我還沒有完全反應過來,只是跟着人羣從凳子上猶猶豫豫站起來,教授輕聲平靜地指示所有人向講臺靠攏,遠離窗戶,自己則從容不迫地去鎖上了門,拉上窗簾,關上燈。我立刻想起了高中的外籍老師教過的關於校園槍擊的一些安全事項。要關燈,要鎖門關窗,所有人聚集到教室中央,像抱團取暖的企鵝一樣站好,靜靜地躲在外面路過的人隨意掃視的視線範圍之外。

我那時在想,如果真的發生了,我該站裏面還是站外面,會不會發生擁擠、踩踏、爭搶,以及站外面的人背對着可能的槍口,會有多不安,等等;但此刻卻發現所有人,包括我,都非常冷靜。我們有條不紊地——大多數人甚至抓起了包——撤向講臺,躲在講臺與黑板前的縫隙中,趴下,坐下,靠着牆或彼此。在黑暗中所有人自覺噤聲。牆壁和地板摸上去光滑冰涼。

我和我的朋友Colin正好在講臺後靠中間的位置。不過這個講臺是倒凹字形的,所以那前面相當空曠,可以把腿伸出去,如果真有人破門而入,肯定一覽無遺。

有些碰撞、衣物刮擦的聲音,有人在調整坐姿。然後,一切歸於寂靜。

我那時還不確定自己害不害怕。我該害怕嗎?

我不確定老師坐在哪裏。他在這門課的羣聊中發了消息:現在是時候給你們愛的人發消息確認安全、互相提醒了,不要太擔心,等候警方通知。凌晨一點,我愛的人都在中國睡大覺。幸好他們不在這裏。

凌晨一點零五,我給我父母發了消息。只有在父母面前,想象自己的死亡會顯得不那麼自我中心且幼稚,所以我放任自己想象那個“武裝危險人員”破門而入,想象這個人手裏端着一把全自動機槍,進來以後一覽無遺。如果他破門而入了,我們沒有躲過,那麼他一梭子打完,沒有人能活下來。我發現我這一生中第一次處於一個如此需要運氣的時刻,與人爲的意外如此靠近,與可能的死亡並肩,或者說關於死亡的想象從未如此鮮活。所有人都在平靜地玩手機,但所有人都可能死。我曾經有一段時光不害怕死亡。我現在還不害怕死亡嗎?

但是給父母發這些,相當於逼他們想象自己孩子的死亡,有點缺德。我把基本信息發給他們,然後說肯定沒事。我的理智同時告訴我,真被挑中的概率和隨便哪次坐飛機遭遇空難的概率一樣大。如果你要打擾你在乎的朋友,不要期待回應,因爲你是在發泄自己理性上確定不必要的恐懼。畢竟我既不想嚇到他們,也不希望他們不被嚇到,這就是人性的矛盾。

我還是打擾了他們,在很確信自己無論如何都會後悔的情況下。唯一不會後悔的情況是我真墜機了。那稍微有點過於不幸。

我開始聯繫我同在北卡的朋友,我的室友,我的課友,我身邊的Colin,我們從此算是生死之交了。我的室友剛剛下課,被警報阻止了出門覓食。她的課在飯點,她還沒喫午飯,給我回信時在“照顧好自己啊啊啊啊”後跟了一句“我好餓”。朋友圈裏出現了許多北卡華人學生的哀嚎,用網絡流行詞的輕浮來中和不安。在這個有些不真實的、從噩夢中剝離的時間段,新生羣裏靜得出奇。

我想象着槍手破門而入,把這一時刻變回噩夢。

我感覺到一種類似極度亢奮的不安。

在黑暗與寂靜中,所有人都握着自己的手機。推特上出現了我們學校的名字,UNC,衝上了趨勢,底下許多評論。這是一件大事,我身在其中,感覺很奇妙,在緘默中看着他們討論那兇手的照片。他們已經從禁槍討論到大選,從華人男性討論到平權,有人在下面發“唉,怎麼不是白人呢”,也有人發“美國真是個糟糕的地方”,底下有人回應“那你快坐達美航空離開”,和微博如出一轍。我看着他們聲討政府、黨派與民族主義,爲各種政治立場背書割席,而這一切的源頭還仍然在逃,我作爲旁觀者和當事人,像被綁在漲潮的海灘底,水還沒褪去,透過並不澄澈的水面望着風雨欲來的天空。

兇手有社交賬號。他的推文從未擁有過如此多的評論和閱讀量。他是河南封丘人,高考時考出了和弟弟一模一樣的成績,被報道過,然後考上武漢大學本科,又考上路易安那州立大學碩士。他是北卡的在讀博士生,一位博士生,乘着父母務農的小鄉村裏一路劃出來的苦舟;又有消息說他父母已經都去世了。他在學校官網上還有份簡單的介紹,內容像每一個學生一樣普通。受害者嚴資傑教授同樣也有。它們在我查到的二十幾分鍾後就被刪除了。

兇手從未獲得過如此多的關注,我猜,或者說,在高考後,他就再也沒有獲得過如此關注了。

他是個怎樣的人?會有人在乎嗎?會有人像曾經的媒體一樣,去採訪,去詢問,去拼湊出整個故事,以及去講述這個故事嗎?絕大多數人都只想要證明自己正確吧:一個來到美國後被扭曲了天性的好孩子;一個糟糕的、自大的、無法接受落差的鳳凰男;一個心理陰暗的不可理喻的瘋子。他不可能都是。他很可能都不是 。

在枯坐了一個小時後,人們開始放鬆。Colin早半個小時前就掏出了平板,開始讀他的歷史課材料,我歎爲觀止,我掏出電腦只是爲了打“雨世界”遊戲。課程小羣裏出現了一波又一波新消息,來不及區分真實性,說最初的出事地點在South Rd附近的生化教學樓;直升機來了,五十多輛警車圍堵了整個校園;疑犯落網,哦不好意思,誤捕。嫌疑人有三個;有兩名死者,十幾名受傷的旁觀者。Vega教授一直表現得鎮定而得體。結束後,我請你們喫酸奶,他說;他還說,教堂山的警察通常沒什麼事幹,因爲這小鎮一直很安穩,所以他們現在肯定全軍出擊。他提醒我們戴上耳機,儘量保持安靜,雖然這是隔音教室,但確實在有殺人犯遊蕩的時候外放有點太張狂了。兩點四十多分的時候有人開始借充電線,這時我那室友已經餓到聲稱要喫同學。當天和次日的課被宣佈取消。她還有近兩個小時要撐。

三點半時,課程小羣傳來新消息:兇手已被逮捕,警察在逐樓清理,有人的朋友已經被疏散。教授繼續在羣裏發消息,說如果有人敲門,他不會開,他會要求對面的人把證明身份的卡從門縫下滑過來。這時所有人都已經知道兇手不會端着全自動機槍闖進房間隨隨便便來一梭子,兇手也大概率沒有三個人,於是大家越來越大膽;四點左右,終於有人申請出去上廁所。看到那一條消息後我和Colin在黑暗中相視一笑,兩對鏡片閃閃發光,準備一旦准許就一起去。教授詢問了上級,得到的答案模棱兩可,解讀爲不準。又過了幾分鐘,那發出申請的同學可憐巴巴地表示,她字面意義上的生理憋不住了,她回來時可以把學生卡滑進來證明身份。然後一隊人去了。我決定再稍微等等,就在Colin前腳也出門的時候,短信叮的一聲,傳來了All Clear(警報解除)的消息。

有人打開燈,所有人呼啦一下散開。

結束了。

我和Colin和那個瀕臨“餓死”的室友一起去喫了頓早晚飯,喝了奶茶。那在噩夢中復現的三個小時對絕大多數人還是比較遙遠,只有奪取某個毫無準備的日子裏三個小時的黑暗與寂靜的力量。對於UNC以外的更多人來說,這是談資,是彼岸的黑料,此岸的新聞,活着的人活着,死去的人死去。兇手只有一名,死者只有一人。最後塵埃落定的報道是這麼寫的。然後,這個兇手淡出絕大多數人的視野。

第二天和第三天的課取消了。2023年8月29日,學生商店附近的廣場上出現了一大片Dog&Hugs的小攤。熱情而善良的人牽着他們快樂友善的狗坐在那裏,撫慰人心最不需要撫慰的那一部分,但是撫慰得很好。我冒領了小狗的擁抱。

8月30日,中國學生與學者聯合會組織了對逝者的悼念活動。悼詞裏寫:在過去的三天裏,我們見證了很多同學、教職工和羣衆自發地爲嚴教授獻花以及舉辦紀念活動,表達對嚴教授的思念之情。願逝者安息。