付鵬:未來城市的競爭是人的競爭 全球化本質就是向海外徵稅

來源 華爾街見聞

大週期轉折點來臨,人口成關鍵變量。

身處大變局時代、逆全球化浪潮下,如何更好地判斷未來的發展趨勢?

11月12日,東北證券首席經濟學家付鵬做客節目,帶來“週期潮起潮落,共同見證逆潮”的分享,從人口變局對全球市場進行了深入解讀,以下爲華爾街見聞整理的精華內容,分享給大家:

核心觀點:

1、房地產行業對中國經濟來說牽一髮而動全身,所有的產業鏈,從金融機構、居民企業到各行各業,都深度地嵌入在城市化的競爭當中,當老齡化這樣一個大週期的轉折點來臨時,未來面臨的挑戰還是蠻多的。

2、債務驅動的增長髮展到一定程度,它有的時候就會停滯了。

3、未來城市的競爭其實是人才的競爭和年輕勞動力的競爭。哪個城市發展得更好,那它其實就會聚集更多的年輕人,就是人口即是債務,債務即是人口。

4、所謂的全球化,從財務的角度理解,其實就是向海外徵稅,全球化本質就是向海外徵稅,但前提是這個稅得被政府能徵到。

5、老齡化了,年輕人不夠了,產業不夠了,必須走全球化,企業要到全球去獲得投資收益。現在的問題是在於,怎麼能讓這些借貸人民幣的人出去獲得收益,同時還樂意回來。

6、既然是全球的資本,那它肯定是全球溜達。哪邊的回報率高,哪邊將加槓桿,就是哪更年輕,哪兒的人口年輕意味着抬高資產收益,勞動力能掙錢,他能掙着錢,能有儲蓄,能有借貸,能有槓桿借貸,資本就可以從他身上掙錢,掙完勞動價值還可以掙資本價值。

7、“化”債是很容易的,無非就是各大部門之間轉移,但難處在於是在於“解”債,因爲解說到底是需要增長的。

大週期轉折點來臨 人口成關鍵變量

我們目前正處於一個大變局時代中,過去的很多經驗,無論是對中國經濟還是對世界的理解,可能都要發生重大變化了,正如歷史會發生變化,人類會發生變化,朝代文明會發生變化週期。

中國大週期的一個重要變量是人口,人口變化對房地產、對投資、對中國經濟增長、以及對於投資者的偏好的影響。今年以來,對人口變化切身感受開始出來了,但是很多人仍然認爲這是短週期的,甚至很多人可能還認爲房地產只是個短週期的,目前是債務、開發商的問題,然後大家覺得等開發商的風險過去了,土地供應仍然是減少的,房價依然會上漲,人們的風險變化會重新回來。

但是,人口已經跟十年前的邏輯完全不一樣,以後對於中國來講所有的問題均是需求,我們所有問題均不是生產,所有的問題是需求。關於需求層面,很多人認爲需求實際上是由供給決定(就是提供一個好的商品,人們該買的還是買),但當看看當年的日本、隔壁的中國香港,大部分人羣一旦進入老齡化狀態,以及高債務、高槓杆的狀態以後,很多結構是會變的。比如,英美國家的公共設施建設、基礎設施建設,不是說他沒有而是沒有必要,爲了幾十個人的村子提供公共交通,這就不划算了,可能就會變成政府的赤字了。

而且人口的問題行政上面很難解決,這個變量並不是很多人想的說改能夠改變的,而這個宏觀變局如果對應到中國市場來說的話,它其實是一個大大週期的一個拐點。隨着人口的變化,包括其實整個中國的房地產行業對中國經濟來說是牽一髮而動全身的,所有的產業鏈,所有的包括從金融機構、居民企業到各行各業,其實都深度地嵌入在城市化的競爭當中,而當這樣一個大的週期的轉折點來臨時,未來面臨的挑戰還是蠻多的。

未來城市的競爭是人的競爭

這個時候人口已經成了最重要的一個變量了,其實叫老齡化也好,或者叫債務驅動的模式結束也可以。

海外各個國家模式不一樣,中國跟日本很像,但其實歐美不太像,因爲歐美人口年齡中位數曲線要比亞太居平很多。比如說像美國耗到現在他人口中位數跟中國才差不多,就是三十八點幾。這跟它的移民週期是高度關聯的,就是人不夠,外國人來湊,英國也類似;但是亞太地區其實就一直是比較民族性的,尤其像日本,本質上就是說當年日本也可以引入移民,但日本不可能接受的。那對於中國來講,可能一樣也不會出現,這就會導致亞太人口年齡曲線要比西方社會要陡得多。

如果看中國省級行政區的,其實未來城市的競爭其實是一個人的競爭、人才的競爭和年輕勞動力的競爭。哪個城市發展得更好,那它其實就會聚集更多的年輕人,更多有活力人願意來這樣一個城市。就是人口即是債務,債務即是人口,然後去看國內的財政情況,誰向中央政府繳納的財政比例高,就是誰的財政狀態好,誰就具備着吸引人才的能力,誰的財政狀況差,人才都是會走的,它是惡性循環的,財政狀況越差,人越走,財政狀況越差。就是財政一旦惡化了以後,想正向反饋非常的難。

“出海”破解老齡化困局

所謂的全球化,從財務的角度理解,其實就是向海外徵稅,全球化本質就是向海外徵稅,但前提是這個稅得被國內政府能徵到,所以它理論上假設的模型是國內的人口不夠,那就要迅速地轉成支持。80年代除了全球化以外,其實也是歐美、日本這些在二戰後提前發展的經濟體從投資轉向福利的一個階段。那其實說到底就是因爲人口不夠再去做投資,政府債務會累積的非常的多,所以一旦過了人口高峯,財政就要迅速的從投資基建轉成公共福利。

中國到了這個節點也應該將投資向公共福利轉移,因爲老齡化程度將加大,所以財政支出將大量的要傾斜到這部分缺口裏頭去。老齡化了,年輕人不夠,產業不夠,必須走全球化,企業就要到全球去獲得投資收益。

比如,很多人老說日本債務怎麼樣,日本居民腦袋上攤了多少債務,但是他的資產不在日本國內,分析日本低經濟增長,但高債務,是有問題的,不是這個邏輯的,它的增長不在國內,日本的增長在全球,也就是日本企業出海以後在全球獲得的收益。所以纔有了一個著名交易日元的 carry Trading,美元其實本質上也叫 carry Trading,道理是一樣的,美元也是來自於全球收益去支撐的,所以全球經濟好,那對它們的債務就沒有問題,全球經濟差,它們的債務就會有問題。

同時,前提還得假設能收到錢,美國出的一個問題就是,跨國企業在過去就是2000年到2013年的一個大問題是沒繳稅,這就是爲什麼有人說全球化其實就等於全球避稅。所以說現在對於美國想平衡並不是支出上面要怎麼樣,它的問題是沒收到錢,所以收入極其關鍵。

那麼中國其實如果這樣,也要面臨着一個重大問題,收誰?所以中國一定也要走出去,國內面臨的一個問題就是支的多,收的少,那將來怎麼辦?伴隨着國內的資本向海外的外流,這一個是短期的,但會給人民幣匯率帶來壓力。八十年代的美元匯率急速的個五點幾、六點幾一路開始下降,那個時候管美元叫借貸貨幣,貶值疊加利率開始下降了,它就變成借貸貨幣了。

人民幣的融資成本下降了以後可以借貸,但無非就是去哪兒獲得對應的投資收益?其實很多民企已經做了,已經就是拿到人民幣然後開始在全世界範圍內投資工廠,開始到海外大量的投資。投資的這個資金從哪來?之前借貸美金還行,現在肯定不行了。借貸日元這兩年可能還行,再過兩年又不行了。慢慢的就會發現借貸人民幣是一個很好的角色。

出去瞭如何再“回來”是關鍵

現在的問題是在於,怎麼能讓這些借貸人民幣的人出去獲得收益,同時還樂意回來,這個其實可能纔是根因。單靠內需內循環,人口、消費規模、槓桿、內部債務等方面的問題可能難以解決。

中國企業出海對企業是理性的選擇但需要支撐,日本的幾大商社,如果沒有日本在政府在背後做支撐就很難走出去。美國的跨國企業,如果沒有美國政府做強硬的支持就不太可能走出去。所以出海可不光是金融上的事情,本幣可以出去,然後生產的商品在海外可以獲得利潤,並且資本願意迴流。關鍵是這些錢要讓他有信心回來。

資本出去,首先第一點是要掙錢去的,但是要有信心是掙完錢資本還要回到國內花,因爲國內的條件好,生活方便,老了以後各種便利性。而且按日元和美元的這個歷史經驗來看,這個貶值也未必就是一個特別值得害怕的事兒。因爲這個貶值裏有一個很關鍵的是,也會有犧牲者,比如日本失落的一代,其實英美國也有失去的一代(底特律),歷史的潮流中間不可能所有人都贏,必然是大浪淘沙,滾滾車輪有些人沒有趕上,那就趕不上了。

另外還有就是本幣貶值一定不能出現的是惡意資本流出,善意的資本流出是從國內形成借貸到還要獲得資本,獲得資本以後願意迴流,甚至這會加快本幣國際化的進程。而惡意的流出就會造成很多新興市場的債務危機,流出以後也不回來,那可能就導致很大的這本幣貶值,債務風險暴露,然後自然價格暴跌,然後匯率貶值,然後惡性通脹。但是大國基本上能夠相對平衡,他用海外的更便宜的商品來反哺國內。中國一定會做到一點,就是大家日常用的東西其實會便宜的,因爲供給大需求減少,除了房子很多東西一定是縮的。

其實如果本幣是爲了走出去,然後也趁着低利率和貶值走出去,其實對於人民幣國際化也好,對國際戰略上是有好處的,只是說它需要配合好幾件事情,第一配合好政治和外交,還要配合好資本的信心。企業願意在海外去打拼,拿着人民幣去打拼掙錢,然後回來就行。

見證逆全球化浪潮

一個經典的全球化框架,可以分爲生產國、消費國和資源國。那其實在逆全球化的背景下,這個三個其實沒變,只是分工發生了變化。就是這三個分工環節沒變,只是分給誰的問題。

既然是全球的資本,那它肯定是全球溜達。哪邊的回報率高,哪邊將加槓桿,這個其實心裏很有數的,就是哪更年輕,哪兒的人口年輕意味着抬高資產收益,過去勞動力能掙錢,他能掙着錢,能有儲蓄,能有借貸,能有槓桿借貸,資本可以從他身上掙錢,掙完勞動價值還可以掙資本價值。

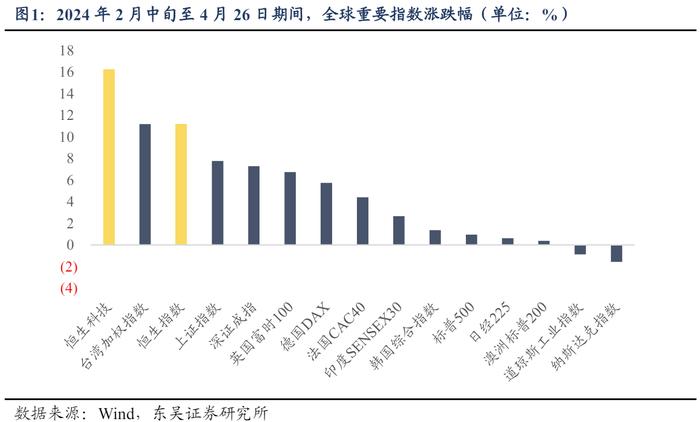

基本上,現在看這個全球的二次分工也都往這些國家去的。比如越南現在與2002 - 2007 年中國股市的結構類同。這跟當年中國的邏輯一樣,人口足夠,那就買它的交通,零售,這些其實都是可以的,就是賺他的衣食住行、通訊電力就這些東西就好了,跟當年的邏輯很像。所以基本上越南、墨西哥,然後印度,然後甚至包括東南亞這幾個國家,還有包括甚至包括一帶一路上的個別國家,其實都值得去看看。

“化債容易,解債難”

所謂的資產負債表衰退,其實背後本着也是一個債務問題,關於化解債務,其實化債容易,解債難。

“化”是很容易的,無非就是各大部門之間轉移,到最後會發現中央政府是具有絕對化的能力。但問題是在於解債難,因爲解說到底是需要增長,所以當年其實九十年代解決債務問題,從國有四大行剝離的不良資產,但是真正的解其實是到後邊收入增長,居民儲蓄,然後對購房的需求增加,土地從債務變成了資產,負債表從負債變成了資產,整個就倒過來了,那叫解。

所以現在的問題可能在於這個解不太容易,這是目前來講最難的,因爲它當年具備的幾個條件,外部需求,國內儲蓄增長,購房需求的增加,國內人口等等,這些都目前都是很難,所以唯一的辦法只有出海。

最好的辦法其實就是接受老齡化了以後,這個用海外收入去補貼的債務,就國內可以出現日本那種,人民幣本幣債務很高,但同時在海外有大量的人民幣,就是海外大量的資產和大量收益,可以隨時轉化成人民幣來支撐債務,這其實就算是一個非常好的循環了,就是內債靠外部的資產來填充。