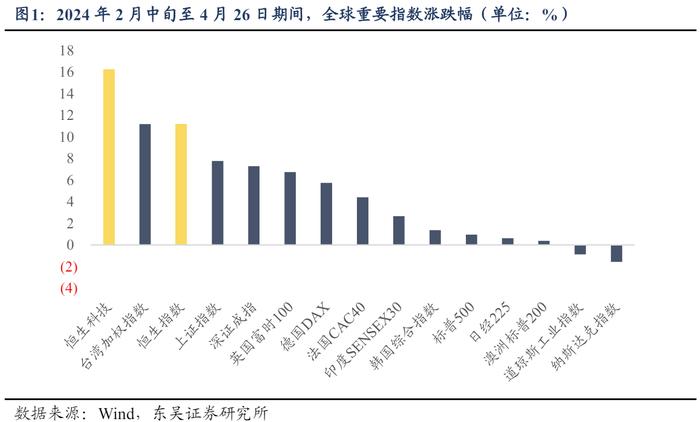

鄴城肇始——考古揭示埋藏千年的中國都城祕密

中華大地古都衆多,是燦爛悠久的歷史文明的見證,其中“六朝古都”一般專指南京。不太爲人所知的是,有一座在燕趙大地沉睡了千年的古城遺蹟,也堪稱“六朝古都”。它就是鄴城。

這兩個“六朝古都”的都城史,都肇始於三國年間,東吳孫權建石頭城,定都建業(今南京);曹操封魏公、加九錫、建魏國,定國都於鄴城。幾百年間,鄴城與南京遙遙相望,形成一北一南兩個政治中心。

只是,鄴城的輝煌在漫漫歷史長河中曇花一現。它經歷了大火焚城,又被洪水吞噬,最終掩埋在黃土之下,成爲謎一樣的古都。不過,這也讓鄴城成了“沒有被現代城市蓋壓的古都遺址”。

1983年,中國社會科學院考古研究所與河北省文物研究所聯合組建鄴城考古隊,一代代考古工作者,經過40年的持續勘探與發掘,慢慢揭開鄴城的神祕面紗。

在這座城市中,有網絡縱橫的南北幹道,有清晰明瞭的功能分區,有不偏不倚的中軸對稱……城市正中,南北向的大路,串聯起城門、宮殿,構成了一條城市中軸線——最早的中國都城中軸線。

鄴城的規劃、設計、建造,在中國都城史上具有劃時代意義,對後代中國,乃至東亞國家都城的規劃都有着深遠影響。無論是以中軸線爲“靈魂和脊樑”的北京,還是“百千家似圍棋局,十二街如種菜畦”的長安,都能找到鄴城的影子。

上世紀80年代,位於河北省臨漳縣西南的金鳳台舊址,銅雀臺僅剩東南角。

曹魏鄴城復原示意圖

銅雀臺出土的青石螭首

消失的“六朝古都”

1983年初,時任中國社會科學院考古研究所學術祕書的徐光冀接到了一份通知:中國社會科學院考古研究所與河北省文物研究所組建鄴城考古隊,進駐臨漳進行考古發掘,由徐光冀出任第一任隊長。

那一年,徐光冀48歲,已是考古隊伍中的一名“老兵”。1959年從北京大學歷史系考古專業畢業,徐光冀就進入中國科學院考古研究所(1977年後隸屬於中國社會科學院),從事考古研究工作已經20多年了。

而今,回想起四十年前接到那份通知時的心情,徐光冀印象最深的是,“我有些猶豫。”

“我一直從事北方地區新石器文化和青銅文化研究,工作地域主要集中在內蒙古東部和遼寧西部地區,參與發掘了赤峯藥王廟、夏家店等文化遺址。”徐光冀回憶,“當時,正是出學術成果的時候。”而鄴城對他來說,完全是一個全新的領域,歷史知識和考古學方法都要重新學習。

但是“點將”徐光冀擔任鄴城考古隊隊長的,是自己的老師、中國考古學界泰斗、時任中國社會科學院副院長的夏鼐。當年夏鼐在北大講“考古學通論”,徐光冀就是這門課的課代表。徐光冀畢業後進入中國社會科學院考古研究所,協助他做了不少研究工作。夏鼐很相信這個學生的水平和功底。

最打動徐光冀的,是夏鼐的一句話:“鄴城是沒有被現代城市蓋壓的古都遺址,是一塊寶地,在考古學和歷史學上意義重大。你放心去吧!”

其實,中國的歷史學家和考古工作者早就注意到鄴城。

民國時期,燕京大學國學研究所考察冀南、豫北歷史古蹟時,歷史學者洪業、顧頡剛等在鄴城遺址做過調查。北平研究院營造學社劉敦楨等調查河南省北部古建築時,也對此地進行了考察。但由於遺蹟寥寥,後來戰火紛飛,很少有考古研究成果。

1957年,著名考古學家俞偉超曾到鄴城遺址進行短期地面勘察,並在《鄴城調查記》中發表了概略復原圖。1976年到1977年河北省和臨漳縣文物考古機構在鄴城遺址培訓文物幹部時,對遺址進行過部分實地調查與勘探。但這些,都只是簡單的調查勘探。

“到上世紀80年代,我國其他著名古都的考古研究均已取得不錯進展,唯有鄴城這座六朝古都,在考古研究領域幾乎是個空白。可以說,在都城考古中,鄴城是前景廣闊的後起之秀。”徐光冀說。

正是出於這個考慮,夏鼐決定開展對鄴城遺址的考古研究。

不過,讓中國考古學界開始重視鄴城這塊空白的,是日本建築史學者的“捷足先登”。

中國的大唐盛世,對日本影響極爲深遠,在建築上體現得尤爲明顯。時至今日,日本仍保存有大量以唐代建築爲模板的古建築。至於都城規劃,日本學界普遍認爲,日本古代都城是以隋唐長安城爲藍本的。

上世紀七十年代,日本學界開始出現不一樣的聲音。日本京都大學教授岸俊男提出,日本的古代都城不僅受到北魏洛陽城、隋唐長安城建築的影響,而且更早地追溯到曹魏鄴城的影響,其最主要的就是中軸對稱的理念。

1981年,日本組織了一個“中國都城制研究”訪華團,團長就是岸俊男。在與中國社會科學院考古研究所的座談會上,岸俊男提到東魏鄴城和隋唐長安城的關係,這讓很多中國學者陷入沉思。儘管岸俊男的觀點是依據文獻推導而來,沒有考古研究佐證,但是他對鄴城的研究甚至走在中國學者的前面。

在當時的中國,歷史學界對鄴城的瞭解,幾乎也只源於典籍。

“簡略說的話,鄴城始建於春秋時期,齊桓公始築鄴城,先後成爲曹魏、後趙、冉魏、前燕、東魏、北齊六個朝代的都城,是當時北方政治、軍事、經濟、文化中心。所以鄴城也有‘三國故地,六朝古都’之稱。”徐光冀告訴記者。

鄴城這個“六朝古都”非常“混亂”。

東晉十六國時,天下大亂,北方政權像走馬燈一樣頻繁更迭,都城也不像南方政權那樣長期穩定在建康(今南京),而是在洛陽和鄴城之間來回更換。如果逐年覈算,鄴城嚴格意義上作爲都城的時間,其實只有120年左右。120年,六個朝代,平均每個只有20年。

最後定都鄴城的北齊覆滅後,國都被大火焚城,鄴城從此消失火海,不復存在。到唐代,這裏已是一片農田,百姓“但耕古城地,不知古城名”。

鄴城於亂世中沉浮,正史中僅留下隻言片語,更多是憑弔的詩歌和無盡的嘆息。元代以後,漳河逐漸失去治理,不斷改道,一時在鄴城北,一時在鄴城南,一時又穿城而過,可謂滄海桑田。鄴城的準確位置、都城格局,對後世來說像謎一樣。

鄴都勃興

鄴城坐落在太行山東麓的葵丘之上,地處今天河北省邯鄲市臨漳縣境內,漳河自西南而東北流經鄴城。

多數國人知道鄴城,大概是小學課本上“西門豹治鄴”的故事。不過,那是戰國時期的故事,鄴城以一國之都的姿態出現在人們視野中,多虧了一位赫赫有名的人物——曹操。

東漢末年,董卓率兵闖入洛陽,從此天下大亂,羣雄並起,中國歷史上綿延四百年的大亂局拉開帷幕。

在曹操之前,鄴城原是冀州治所,袁紹的“大本營”。謀士沮授對袁紹獻爭霸天下之計時說:“橫大河之北,合四州之地,收英雄之才,擁百萬之衆,迎大駕於西京,覆宗廟於洛邑,號令天下,以誅未服,以此爭鋒,誰能敵之!”也就是說,以鄴城爲根據地征討四方,控制住北方局勢,從長安迎回漢獻帝,佔領政治上的主動性,並實現號令天下的戰略目標。不難看出這是“挾天子以令諸侯”之策。

然而,袁紹並沒有採納沮授的建議迎回天子,反而是曹操在日後稱霸北方的戰鬥中,一步一步實踐了沮授的主張。

建安五年(200年)十月,曹操在官渡大敗袁紹主力。兩年後,袁紹病死。次年,袁紹之子——袁尚、袁譚內訌,曹操乘機率兵集結於鄴城之下。建安九年(204年)四月,一場爲爭奪鄴城展開的大戰拉開了大幕。

爲了攻破鄴城,曹操在城外高築土山,深挖地道,率衆強攻,卻終因鄴城牆垣堅固,易守難攻而未得手。五月,曹操改用水攻,沿着鄴城城牆掘鑿深溝,並引來漳河水灌入城中,城內守軍士氣崩潰。八月,懾於曹軍的強大攻勢,東門校尉審榮終於背棄自己的主公,打開城門將曹軍迎入鄴城。

曹操挖城打洞、引水灌城,歷時半年之久才攻下鄴城,可謂無所不用其極。在贏得勝利的同時,鄴城的基礎設施也遭到了毀滅性的破壞。爲了能得到一座足以成就霸業的根據地,戰後曹操開始大規模的建設鄴城。

鄴城的興盛,正是從曹操的經營開始的,也正是曹操的規劃設計,讓鄴城具備了前所未有的都城特質。

曹操攻佔鄴城,自領冀州牧,從此把鄴城作爲政治、軍事根據地。此後曹操封魏公、稱魏王,名義上是漢獻帝封賞,但誰都知道是出自曹操之意。曹操對封地都城的選擇,不是老家亳州,不是起兵的兗州,也不是挾天子令諸侯的許昌,而是始終如一地選在了鄴城。

曹操選擇定都鄴城,當然有地理、政治、軍事上的因素,但這個選擇明顯與傳統不同。中國人民大學歷史學院教授牛潤珍認爲,“曹操有一套自己的擇都標準。他的標準是無山川之險,而可隨機變化的城鎮。這種思維在漢魏之際的政治實踐中取得了成功。”

佔領鄴城當年,曹操便開始着手重建鄴城。建安九年八月至建安十二年,由於追擊袁尚戰爭還未結束,因此修建鄴城的工程規模還比較小,僅限於修復在戰爭中被破壞的城牆、城門。不過,此時曹操已經開始爲未來的都城做了許多規劃。

建安十三年(208年),徵烏桓、討袁氏,北方基本統一,曹操終於可以騰出手來設計、建設自己的大本營——鄴城。工程首先從開鑿玄武池開始。爲了訓練水軍,曹操決定在鄴城的西北開鑿一個人工湖。由於玄武池面積巨大,挖出來的池土無處堆放,曹操索性便命人將這些土在鄴城的西北堆築起了一座高臺,這就是歷史上著名的銅雀臺。

銅雀春深

提到銅雀臺,人們多會想起杜牧的名句“東風不與周郎便,銅雀春深鎖二喬。”曹操修建銅雀臺時,絕不會想到幾百年後的杜牧會把銅雀臺看成曹操藏嬌的“金屋”。

又過了幾百年,羅貫中寫《三國演義》,赤壁大戰前幾個經典回目:一邊是諸葛亮巧改曹植《銅雀臺賦》:“攬二喬於東南兮,樂朝夕之與共”,結果成功激怒了周瑜;另一邊曹操志得意滿,橫槊賦詩時,竟自己說“如得江南,當娶二喬,置之臺上,以娛暮年”。

名句和名著讓銅雀臺流傳千古,也讓後人對曹操有太多誤解。事實上,曹操是在赤壁大戰(208年)兩年後,纔開始興建銅雀臺的,銅雀臺與傳說中的大喬、小喬沒有半分瓜葛。

雖然沒有美人相稱,但銅雀臺在中國文學史上的地位也足夠耀眼,獨領風騷的“建安文學”便是以銅雀臺爲背景生髮而來的。

建安十七年(212年)春,歷時一年多的修建,銅雀臺終於完工。興致勃勃的曹操帶領曹丕、曹植和臣子們登臺作賦。在這次文辭大比拼中,曹操、曹丕、曹植均展現了自己的才華與胸懷。曹操所作之賦僅存兩句:“引長明,灌街裏。”這指的是曹操引漳河水入城,既保證了城市水源,又改善了城市樣貌。這是曹操鄴城修建工程中,他特別引以爲傲的重要一環。

曹丕的賦也只留下片段:“登高臺以聘望,好靈雀之麗嫺。飛閣崛其特起,層樓儼以承天。步逍遙以容與,聊遊目於西山。溪谷紆以交錯,草木鬱其相連。風飄飄而吹衣,鳥飛鳴而過前。申躊躇以周覽,臨城隅之通川。”

從曹丕的賦中,我們可以看到當時“三曹”登上銅雀臺後,眺望城西的景物。臺上靈雀“麗嫺”之靜態與真鳥的飛鳴相映成趣。通過衆鳥“過前”的描摹,讀者不難感受到銅雀臺的高峻。

相比之下,曹植的《登臺賦》保存更爲完好:“從明後而嬉遊兮,聊登臺以娛情。見天府之廣開兮,觀聖德之所營。建高殿之嵯峨兮,浮雙闕乎太清。立沖天之華觀兮,連飛閣乎西城。臨漳川之長流兮,望衆果之滋榮。仰春風之和穆兮,聽百鳥之悲鳴。天工恆其既立兮,家願得而獲逞……”

據說,曹操讀了曹植的《登臺賦》之後大爲激賞,而曹植也在與哥哥曹丕的奪嫡大戰中佔得了先手。

銅雀臺建成後,曹操又先後興建了金虎臺、冰井臺,史稱“銅雀三臺”。三臺在鄴城西北一字排列,金虎臺在南,銅雀臺居中,冰井臺在北,之間由兩架浮橋式閣道相連。曹植有詩曰:“連二橋於東西兮,若長空之蝃蝀”。所以,此“二橋”非彼“江東二喬”。

曹氏父子難以逆睹的是,千年以後,鄴城考古便從這“三臺”開始了第一鏟。

從三臺村開始

1983年10月3日,一個至今都讓徐光冀記憶猶新的日子。當天,徐光冀和一名助手先行從北京出發來到臨漳,這個埋藏着千年古都的小縣城。

“那時候交通很不方便,半天,從北京坐火車到邯鄲;再半天,從邯鄲倒汽車到講武城,還有五公里路要走。臨漳縣文物保管所的同志們很熱情,騎着自行車到車站接我們。”徐光冀記得,坐在自行車的後車架上,沿着漳河北堤一路顛簸而行,“真是一種‘享受’。”

鄴城遺址在臨漳縣城以西約20公里處。在鄴城考古隊到達之前,中國的考古學界只能這樣定位鄴城遺址的位置。鄴城,已經沒有任何的城鎮遺蹟,只有幾個村子和大片的農田。

根據文獻記載和地面調查,鄴城總面積有100平方公里左右,歷史上人口最多時超過百萬。這麼大的面積如何下手?“如果大面積開挖,如同盲人摸象,挖到猴年馬月也不知道全局面貌。”徐光冀說。經過反覆思考,決定用普遍鑽探、重點發掘的辦法,先了解整體佈局,找到城牆、城門、街道等關鍵部位後,再重點發掘,“這樣不至於掉進去出不來了。”

鄴城考古的第一鏟,選在了三臺村的一座大夯土臺旁。

三臺村雖名“三臺”,卻只有一個半夯土臺。它們在平原之上突兀而出,形態、構造、土質等特徵都明顯是人類工程遺存。這一個半夯土臺,也是鄴城留在地表的僅有遺蹟。

1957年,著名考古專家俞偉超來這裏勘查過,認爲比較高大的夯土臺是金鳳台,另一個僅剩一角的就是著名的銅雀臺。

十六國時期,後趙石虎遷都鄴城,重修了銅雀三臺。爲避名諱,將金虎臺改爲金鳳台。一千多年後,冰井臺已蕩然無存,僅剩金鳳台和銅雀臺的東南一角,訴說着歷史的滄桑。

“金鳳台的東邊和北邊砌了圍牆,夯土臺上長滿了荊棘和荒草。西邊和南邊無任何遮掩,夯土裸露,風一吹,塵土飛揚。”徐光冀回憶說。

據史書記載,銅雀三臺是曹操以鄴城西牆北部爲基而建。也就是說,考古隊以金鳳台爲切入點,就能找到曹魏鄴城西牆,找到銅雀臺和冰井臺四至,找到其他幾面城牆。

城牆由夯土築造,築牆時挖有基槽。徐光冀相信,“只要找到夯土,一直往前追,追到只剩下沙子,城牆就到頭了。”

“臨漳離河南安陽很近,我們提前去安陽請了8名探工。”徐光冀說。河南是考古大省,安陽又是殷墟所在地,那幾名探工都是經驗豐富的行家裏手。

鄴城考古隊勘探用的洛陽鏟也是特製的。他們從安陽鋼廠定製了一百多根無縫鋼管,每根有5米長。“把洛陽鏟的鏟頭,焊接在鋼管一頭,另一頭再焊一個鐵圈。”徐光冀給記者用手比劃,“這種特製的洛陽鏟,豎起來比一間瓦房的脊頂還要高,又長又輕,比白蠟杆接起來好用多了。”

圍繞金鳳台的勘探很快有了驚喜發現,建造臺子夯土的每一層厚度爲11至13釐米,經過檢測認定,這些夯土是經過人工攪拌純淨黃土、黏土,層層夯築而成。

再向西鑽探,又一鏟子下去,但奇怪的是沒有帶出一點土來,鏟子裏竟是空的!這就是說,5米深的地下,都是流沙!徐光冀分析,這裏就是漳河故道,它與酈道元所記載的“漳河從鄴北城穿城而過”是基本吻合的,這意味着鄴北城的西牆已經被無情的漳河沖毀了。

考古隊員繼而在金鳳台的南側發現了一塊青石碑碣,而且發現了一個臺榭,經過測量,這個臺榭南北122米,寬78米,高12.5米,全爲夯土築成。即便按照現在的建築標準衡量,這樣規模的臺榭也堪稱大型建築,而這僅僅是金鳳台的基礎部分。

徐光冀說,“金鳳台保存較好,地上有12米夯土臺,地下還有8米的基槽,一層一層的。銅雀臺本來應該是最宏偉的,可惜只剩下四分之一的東南角。冰井臺全被漳河水沖毀了,探鏟插到地下8米都是沙,用探測雷達也沒見夯土。”

據史書載,銅雀臺最盛時臺高十丈,臺上又建五層樓,離地共27丈。按晉尺算,高達64米多。

爲了找到更多線索,考古隊還在金鳳台、銅雀臺殘跡周邊挖了幾條探溝。在銅雀臺的一條探溝中,考古隊挖出一塊長方形的青石構件,有兩米長,是一件雕刻精美的石螭首。

“螭,若龍而黃。”傳說,螭是嘴大、肚能容水的龍神,能通雲雨。螭首在中國古代被刻在青銅器、碑額、印鈕上,後來被運用到建築上,起鎮水、疏水的作用。故宮三大殿的臺基周圍,就排列着衆多螭首。

經考古隊研究,這件青石螭首是用在銅雀臺頂部圍欄下面的,其精美程度不遜於故宮三大殿的石螭首。徐光冀說,“如此規格的螭首,可以想見當時的銅雀三臺有多恢弘,鄴城有多壯麗。”

中軸“首現”

關於鄴城有多壯麗,記述最詳細、最精彩的,要數西晉左思所著的《魏都賦》——留下“洛陽紙貴”典故的名篇《三都賦》其中之一。

左思在賦文中說,鄴城在營造之初詳考歷代都城制度,在富麗堂皇和簡約樸實之間慎取折中,是理想都市。他濃墨重彩地寫了鄴城的氣派:宮室和官署都集中在北邊。宮城東邊是皇親國戚、達官顯貴住的“戚里”。宮城西邊是皇家苑囿,有曲池、高堂、馳道……

但是,《三都賦》引得洛陽紙貴,一時風頭無兩,卻在後世引起了不少爭議。因爲西晉得國於魏,《三都賦》難免有政治傾向,被批“薄蜀、陋吳、諂魏”,其真實性也受到懷疑。

關於左思的《魏都賦》,徐光冀認爲,“雖然是文學作品,細節已無法考究,但他描寫曹魏鄴城宮殿、銅雀三臺、裏坊、河道的位置是相對準確的。畢竟他所處的西晉距離曹魏時期不遠。”當然,這些都是考古成果出現後才能與之驗證,若是說考古發掘前的指導性意義,那麼北魏時期酈道元所作《水經注》,更有價值。

比如,《水經注·濁漳水》記載:“鄴北城東西七里,南北五里。”銅雀三臺的位置確認後,鄴城西垣也就基本上確定下來了,根據《水經注》的記載,南垣、東垣、北垣也就不難找了。

三臺東南三里有個叫洪山的小村,村子就坐落在漳河北岸。漳河氾濫,沿岸村子鮮有幸免,但這個村卻經常是個例外,老輩子人說:俺村地下有個避水珠,它顯靈保護着俺村哩!

考古隊員屈如忠是位考古經驗豐富的老專家,家在安陽,“就是在文物堆里長大的”。他到洪山轉了幾個圈子,聽到避水珠的傳說,眼前一亮,手往西南一指說:就從那兒下手吧!

在村子的西南方向,技工們開始找眼兒鑽探,十字法、梅花法、井字法,鑽來鑽去,鑽出來的還是流沙。沒辦法,他們打了一眼小機井,找了幾根棍子,和洛陽鏟綁在一起,每鑽一次,就放一次水,棍子長,穿過了流沙,感覺是土了,終於把土樣取出來了。經過辨認,這就是城牆上的夯土!再進行下去,一天,兩天,三天……考古隊員的心情一天比一天興奮。最終,一條800米長、3至5米寬、2至3米高的城垣出現在考古隊員們的視野中。

屈如忠這才揭開所謂“避水珠”的謎底:漳河氾濫不衝洪山,正是這道城垣的功勞,因城垣瀕臨漳河北岸,這段城垣基礎深,標準高,土質堅韌牢固,雖被埋入了地下,卻無形中起到了河堤的作用。

最終,考古隊用“打井式”的方法,歷經一年多時間,勾畫出了曹魏鄴城大致的輪廓和狀況:鄴北城東西長2620米,南北長1700多米,城牆損壞嚴重,許多地段只剩下夯土牆的基槽部分,牆體保存好的地方也只有一兩米高。四個城牆角,也只有東南城牆角了。

勘探城牆時,考古隊在東南城角以南800米的地方,發現了一座門址,門道寬22米,門道外還有甕城。此外,在北城牆和南城牆也都各探到一座城門,門道均寬20米。

據《水經注》記載,曹魏鄴城共有七座城門。遺憾的是,考古隊沿着南城牆反覆鑽探,也沒找到南邊的三座門。徐光冀說,“尚未探出的城門,只能通過城內道路來確定門址的位置。每座城門和周圍的道路貫通。”

確定了七座城門的位置,考古隊發現東門和西門遙遙相對,寬度相當,基本在一條直線上。兩門之間,有一條寬約13米的大道。這是唯一東西走向的大道,貫通全城,將鄴城南北分開,北區大於南區。

在北區中部,考古隊發現了10座夯土建築基址,可以確定是鄴城的宮殿區。這些建築基址以一條南北大道爲軸線,左右對稱分佈。可見,鄴城宮殿區有外朝和內朝,東西並列,這與《魏都賦》記載的位置和佈局基本相符。

在南區,考古隊勘探出三條南北向的大道。這三條大道與東西大道相通,也與南面的三座城門相通,基本呈平行狀態,把鄴城南部分爲規整的條塊。

令人驚奇的是,三條南北大道中央的那條,寬達17米,它並沒有止於東西大道,而是再向北延伸到了宮城內,把中陽門與止車門、端門、文昌殿連成一線。這也是全城最寬的道路,使街區、里巷等建築,沿着一條中心線對稱。

這會不會是最早的城市中軸線?!

劃時代都城

“中軸線”這一說法,是著名建築學家梁思成先生提出的。他曾盛讚北京中軸線,是“全世界最長,也最偉大的南北中軸線”。

中軸線的規劃,是中國古代“以中爲貴”思想的最集中體現。

早在戰國時期,《周禮·考工記》就提出了一套完備的都城營造手法。書中將帝王居住的宮殿設定爲都城規劃的基準點,彷彿夜空中的北極星,接受衆星的拱衛與朝拜。這是自稱“天子”的帝王,至高無上的權力投影。

由宮殿區域向外拓展,整座城市沿着三縱三橫的主幹道對稱展開,被自然地規劃爲了一系列不同的功能區域,展現出一種整齊劃一的禮儀與秩序。這是中國古代的理想都城。

“理想”照進現實,最早是在曹魏鄴城。

中國社會科學院考古研究所鄴城考古隊負責人何利羣說,“曹魏鄴城是中國第一座中軸對稱的大型都城。”“雖然曹魏在歷史上如曇花一現,但在中國古代都城發展史上留下了濃墨重彩的一筆。”

何利羣舉例說,以往歷代都城,不管是秦咸陽城、西漢長安城,還是東漢洛陽城,都是有多個分散的宮殿區。而曹魏鄴城把宮室和官署集中在中央北部,突出其重要地位,因此出現單一宮城制,使王權意識得到強化。

曹操對鄴城的經營,從剛剛佔據這座城市就開始了。最開始的工程應該是修復戰爭中損壞的城垣、城門等,繼而在袁紹鄴城的基礎上“增而廣之”,在內城與外郭結構不變的情況下,將內城向東拓展,在新拓展的地方建官署、內朝和後宮。外朝以文昌殿爲主,內朝以聽政殿爲主,外朝與內朝形成宮殿區,宮殿區周圍的西苑、太子宮、官署又形成“曾宮”,這種營造法,開啓了後來的宮城與皇城制度。

這些城內建築位置規整有序,很明顯有着系統規劃和設計。《三國志》也提到,曹操營建鄴城,“皆盡其意”。他力主統一天下,在統一思想的指導下,規制鄴都的佈局,使之左右對稱,整齊劃一。

經考古工作者實地勘探,曹魏鄴城顯然是一座具備了王都規模的古城,周長約17裏。城西北部爲銅雀苑,中爲宮殿區,東爲貴族居住區;南部則建立居民區、手工業和商業區。值得一提的是,不同於一般的都城,鄴城坊巷街區的熱鬧市井挪出了犄角旮旯,改變了“前朝後市”的格局,被大大方方地建在了宮殿區前面,這樣視野開闊,便於交易,大大豐富了百姓“錢袋子”。

它的城門建築,也是和《水經注》及《鄴都宮室志》的記載相吻合——鄴都北城凡七門,全是曹魏所建。除了七門之外,專家還鑽探出了曹魏時期爲解決鄴都供水、灌溉、訓練水軍和園林觀賞用的陂池。比如鑽探發現了銅雀臺和金鳳台之間有一條排水溝,這條溝恰恰就是《水經注》記載的長明溝——“魏武引漳流於城西東下,經銅雀臺下,伏流入城”。

“由於缺乏統一規劃,像秦咸陽城、漢長安城,城牆和道路都是曲裏拐彎的,百姓出行要走很多彎路。”經過考古勘探發掘,曹魏鄴城的道路,基本橫平豎直,一條東西向大道貫穿全城,其他南北向的大道與全城南北中軸線保持平行,不僅使城市更有秩序,也便於出行。

南北中軸線的出現,給予了鄴城持久的影響力。

這條中軸線從城區北半部中央位置,即曹魏最高權力機關文昌殿向南,經過端門,一直延伸到閶闔門,即鄴宮外朝的第一道大門。正是這條至高無上的御道,不僅讓城區主次分明,左右對稱,整齊劃一,安靜獨立,而且也更加襯托了宮城至高無上的地位。

“根據考古研究,秦漢時期的都城都是按照多宮殿制設計建造的,即都城內不止一座宮殿。而隋唐以後直至明清時代的都城,如長安、北京,格局都是按照一宮制設計的。長久以來,這種轉變究竟是從什麼時候開始的,考古界沒有定論。”徐光冀說,“鄴北城的考古發掘解開了這一謎題。曹魏建造的鄴北城是中國歷史上第一個單一宮城制度的都城,其中軸對稱城市格局、明確的功能分區佈局,具有劃時代的意義。”

一脈相承

挾天子令諸侯的曹操,至死也沒有稱帝,但他仍是曹魏的實際締造者。逼迫漢獻帝禪讓的曹丕,還是把曹操追封爲魏武帝。曹魏的國都被遷至洛陽,曹操鍾愛的鄴城降格成了陪都之一。

僅僅四十多年後,歷史重演,曹魏被司馬氏篡奪,改號爲晉,史稱西晉。鄴城地位進一步衰落,銅雀臺仍在,卻不復光華。

西晉文人陸雲曾到鄴城訪古,他在給哥哥陸機的書信中激動地描寫了見聞。在鄴城的舊宮中,他看到了曹操當年睡過的牀榻,冬天、夏天所蓋的被子七牀。介幘,即長耳裹發巾,跟吳地頭巾的款式差不多。曹操所戴的平天冠、遠遊冠都在。梳妝盒七八寸見方、四寸餘高,沒有隔斷,就像吳地普通人用的器物一樣,塗抹脂粉的地方還能辨認出來。梳子、牙籤都在,擦眼睛用的黃手絹也在,上面還有污垢,可能是擦眼淚時沾上的。陸雲顯然被這抹垢污所震撼,這是曹操留下的痕跡——一個有血有肉的歷史人物留下來的痕跡。

物是人非,怎能不令陸雲感慨萬千?他在信中遐想了自己與曹操穿越時空的對話。他說:曹公,聽說你在銅雀臺和墓室設了戰陣,敵人來了,你能千變萬化地對付他們。如果我用火攻,你有什麼辦法呢?曹操當然沒法回答他,陸雲自問自答:你好像也沒什麼辦法。

誰能對自己的身後事有什麼辦法呢?西晉人也不能對此後百餘年的五胡十六國混戰有什麼辦法。

輝煌一時的鄴城,城頭變幻大王旗,在烽火狼煙中飄零殘毀。

鄴城的再度輝煌是在南北朝晚期的東魏北齊之時。公元534年,北魏分裂,東魏遷都於鄴。彼時,已歷時300多年的曹魏鄴城破爛不堪,爲安置“戶四十萬”由洛陽遷來的人口,東魏依着原鄴城的南城牆建起了鄴南城,兩城毗連而建、南北銜接,北城的南牆即爲南城的北牆,大體呈“日”字形結構,其外圍還有更大規模的外郭城區。

1985年之後,鄴城考古隊開始鄴南城考古發掘,確認了四周城牆、城門及宮殿區的主體建築。

據文獻記載,鄴南城“上則憲章前代,下則模寫洛京”,其制度“蓋取洛陽與北鄴”。考古發掘更進一步確認了鄴南城具有明確的南北軸線,以朱明門、朱明門大道、宮城三門、太極殿、昭陽殿等主要宮殿爲中軸線,全城的城門、道路、主要建築等呈嚴格中軸對稱佈局,縱橫街道垂直交錯呈棋盤格狀分佈。

鄴城的建設上承曹魏鄴城,借鑑北魏洛陽城,實際上繼承了單一宮城制度、中軸對稱制度、按功能進行分區這三大特點,它們一脈相承。

鄴南城做了東魏16年國都,之後東魏變成了北齊。又27年後,北齊覆滅,鄴城被北周權相楊堅下令放火焚城,所有居民南遷四十五里。鄴城不復存在。

楊堅於589年統一全國,成爲隋朝的開國皇帝,是爲隋文帝。

鄴城雖然燒沒了,隋以後的都城建設,卻延續了單一宮城制度、中軸對稱制度、按功能進行分區這三大特點,鄴城又成爲隋大興城、唐都長安城規劃的直接淵源。而它們作爲中古時期都城建築的範例,對東亞地區七世紀以後的都城,如北宋東京城、元大都、明清北京城及日本平城京、平安京,朝鮮半島新羅王京等都產生了深遠的影響。

“還要再做一百年”

進入21世紀,鄴城考古隊的工作重點轉向探尋鄴南城的外郭城。爲配合這一課題,2002年10月至12月,鄴城考古隊對鄴南城朱明門外趙彭城村西南的一處夯土臺基進行了搶救性發掘。通過出土的一定數量的石質建築構件及貼金塑像、玻璃瓶殘片等珍貴文物,證實了該遺址爲東魏北齊時期的皇家寺院,填補了漢唐考古學、古代建築史和佛教史上的多項空白,因其具有重大的學術價值而入選2002年度中國考古十大新發現。

皇家寺院的發現無疑是鄴城史蹟探索的一大突破,然而也留下一大謎團:規模如此宏大的皇家寺院中,竟然沒有發現幾件佛像。

解開這個謎團,竟然用了十年時間。

2012年1月,在鄴城遺址北吳莊村的發掘中,一次就出土東魏北齊時期佛造像2895件(塊),另有3000件左右佛造像碎片。

“這是目前所知新中國成立以來出土量最大的一次佛教造像發現,一次性出土佛造像的數量、品相、材質位居中國之首,世界罕見。”何利羣說,這些堪稱“半部中國佛教造像史”的造像工藝精湛、造型精美、類型多樣、題材豐富,代表了中國佛教造像藝術的一個高峯,也見證着鄴城這座中古時期“中國佛都”的往昔。

“從現有跡象來看,鄴城遺址出土佛教造像普遍經歷了北周武帝的‘建德法難’,後經隋代修復繼續奉用,但在唐代某次特殊運動後,這批造像再度被損毀破壞後集中埋放於此地,直至一千餘年後重見天日。”何利羣推斷道。

由於出土佛教造像表面的色彩封護、貼金加固、碎塊拼接綴合是一項非常艱鉅的工作,10餘年來,這批造像的修復工作始終在進行中。已修復完成的部分,則陳列於中國首座佛教造像專題博物館——鄴城考古博物館。

不僅如此,公元3世紀至6世紀,鄴城成爲中原北方地區民族融合的大熔爐,漢、羯、鮮卑、氐等族先後在此建立政權,爲爭得中原文化之正統地位,後趙、前燕及東魏北齊各王朝廣泛接受中原先進的漢族文化和政治制度,在建築技術、裝飾風格方面極盡奢華的表象,同時與西域及朝鮮半島的文化交流也屢見於史載,來自西域的宗教和樂舞更成爲各族統治者爭相追捧的對象。

“這些都能從鄴城遺址考古發掘出土的大量十六國至北朝時期遺物中找到佐證。”何利羣說。

鄴城考古至今已經持續了40年,幾代考古工作者接力,衆多驚世喜人的成果出土,卻還有更多的未解之謎。比如從本世紀以來就一直在找的鄴城外郭城。

“到現在我們也不知道外郭城在哪兒。大概位置已經推斷出來了,但是找不到城牆。”鄴城考古隊第二任隊長、中國社會科學院考古研究所研究員朱岩石說。

現實情況是,鄴南城外郭城區據推測約100平方公里。要在這麼大的範圍內撈一個幾米寬的夯土牆,就像大海撈針一樣,談何容易。

何利羣是鄴城考古隊現任負責人,他明顯感覺到,這些年隨着考古發掘不斷推進,人們對鄴城的認識逐漸深刻,但任重道遠之感也愈加強烈。

40年的考古發掘,累計發掘面積4萬餘平方米,相對於100平方公里的鄴城,也只能算是“管中窺豹”。40年來取得了很大收穫,但距離科學、全面、準確地解釋鄴城那個時代、解釋鄴城都城全貌還差得很遠,考古工作者們掌握的信息仍然九牛一毛。

“我在鄴城20多年,這裏建起3座博物館:鄴城博物館、鄴城考古博物館和北朝考古博物館。去年,鄴城遺址入選第四批國家考古遺址公園名單。”何利羣笑着說,“我們的辦公環境,也跟20多年前大不一樣!”

何利羣告訴記者,目前考古隊正在發掘鄴南城宮城區和北齊大莊嚴寺、整理修復北吳莊村埋藏坑出土的佛教造像、編寫考古發掘報告等。未來,還要對鄴北城進一步發掘。“城市考古要花很大力氣,需要幾代人去做,可能還要再做一百年。”

(文中圖片由鄴城考古隊提供)