【名人賞析2】戰國時期最可愛的人!不怕先賢,不畏權貴,勇敢做自己荀子

摘要:荀子用木與刀劍爲例,來說明人需要不斷學習、不斷檢驗自己。荀子對儒家思想有所發展,在人性問題上,提倡性惡論,主張人性有惡,否認天賦的道德觀念,強調後天環境和教育對人的影響。

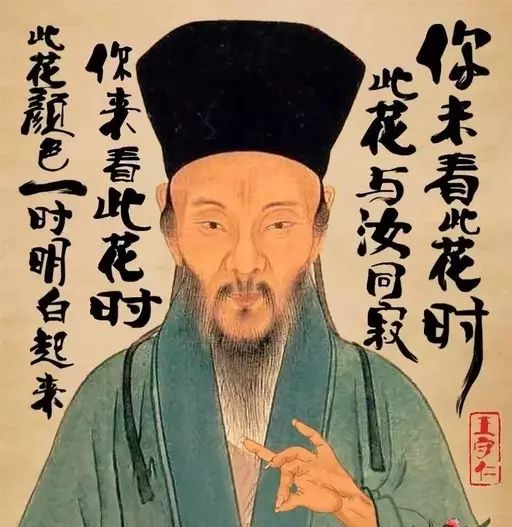

荀子

生平

戰國末期趙國人 ,

著名思想家、文學家、政治家,時人尊稱"荀卿"。荀子對儒家思想有所發展,在人性問題上,提倡性惡論,主張人性有惡,否認天賦的道德觀念,強調後天環境和教育對人的影響。其學說常被後人拿來跟孟子的'性善論'比較。

荀子與孟子同是儒家的代表人物,荀子的思想繼承了傳統的儒家思想,而又集諸子百家之大成。荀子強調後天努力的重要性,強調實踐的作用,是積極的人生哲學。

主要思想

1、天道自然的思想

荀子將“天”、“天命”、“天道”自然化、客觀化與規律化,見於他的《天論》一文。在荀子看來,天爲自然,沒有理性、意志、善惡好惡之心。天是自然天,而不是人格神。

2、“天官薄類”和“心有徵知”

荀子依據其自然主義思想,建立自己的認識論。在他看來所謂“知”就是主觀與客觀有所合。“凡以知,人之性也;可以知,物之理也。”(《解蔽》)認識就在於以“人之治”和“物之理”。他將人的認識過程分爲兩個階段:第一階段:“緣天官”、或“天官意物”:“天官”就是人的感覺器官。在這一階段人首先依靠感覺器官來把握事物。第二階段,“心有徵知”:荀子把思維器官稱爲“天君”或“心”,其功能爲“徵知”。“徵知”就是對對感覺印象進行分析、辨析和驗證,形成概念和判斷。

3、“制名以指實”的邏輯思想

對名實關係,荀子提出“制名以指實”的思想,它包括三方面的內容:(1)“所以有名”,即制名的必要性:“明貴賤”、“辨同異”、統一思想,以維護社會的秩序。“明貴賤”是指倫理和政治上的正名,使貴賤有等,親疏有別。“辨同異”,是由倫理的正名發展到邏輯和法律的正名,要區別士、農、工、商的職業分野和各種等級稱謂。(2)“所緣以同異”,即名稱同異的根據:“緣天官”,使同類同情者,共約其名以相期。(3)“制名之樞要”,即制名的原則:“同實同名”、“異實異名”、二者一致則用“共名”的原則,以及“約定俗成”、“稽實定數”的原則。

精彩語錄

1、學不可以已。

學習是不能夠停止的,應該持之以恆。在這句話後,荀子就以“青,取之於藍,而青於藍;冰,水爲之,而寒於水”的比喻,來說明學習的無止境。

2、故木受繩則直,金就礪則利,君子博學而日參省乎己,則知明而行無過矣。

木材經過加工以後就能變直,刀劍在礪上磨過就會變得鋒利,君子學習淵博的知識,並且能經常注意考察自己,那麼他就會變得聰明,而行動上也不會犯錯誤。荀子用木與刀劍爲例,來說明人需要不斷學習、不斷檢驗自己。

3、不登高山,不知天之高也;不臨深溪,不知地之厚也;不聞先王之遺言,不知學問之大也。

不登上高山,就不知道天有多高;不親臨深澗,就不知道地有多厚。這與開頭所說的“學不可以已”是一致的。學無止境,只有看到前人豐厚的知識成果,方纔知道自己的淺薄與不足。因此要不斷學習。

4、吾嘗終日而思矣,不如須臾之所學也;吾嘗跂而望矣,不如登高之博見也。

我曾經整天苦思冥想,但還不如學習一會兒收穫大;我曾經踮起腳跟遠看,但還不如登高之後看得寬廣。

當我們遇到困難或問題時,應該把這當作學習的契機,有思考但不是閉門造車;要善於主動尋找已有的知識經驗來豐富自己、並向更高處攀登。

5、故君子居必擇鄉,遊必就士,所以防邪僻而近中正也。

君子定居時一定要謹慎地選擇好地方,外出要和有學問有道德的人交往,以此防止受邪惡人的影響,而接近於正道。一定要注意外部環境對人的影響。

6、無冥冥之志者,無昭昭之明;無惛惛之事者,無赫赫之功。

沒有刻苦鑽研精神的人,在學習上就不會有顯著的成績;不能埋頭苦幹的人,在事業上就不能取得巨大的成就。