陳力丨中國古代活字印刷術新論(上)

中國古代活字印刷術新論(上)

陳 力

陳力,四川大學歷史文化學院教授,國家圖書館研究館員。

印刷術是中國古代先民對人類文明最偉大的貢獻之一,關於中國古代活字印刷術發明時間、人物和發展的過程研究成果頗多,但還有一些問題尚待進一步梳理,有一些看法尚待辨析。例如:畢昇之前有無活字印刷?王禎之前有無木活字?活字印刷術能夠代表中國古代印刷技術的主流嗎?它有什麼侷限?它的最佳適用範圍是什麼?與古代朝鮮相比,中國古代的活字印刷術有什麼不同?與歐洲古騰堡的活字印刷術相比,中國古代的活字印刷術有什麼不同?通過諸如此類問題的比較研究,特別是從社會、經濟與文化的角度來剖析其原因,將會有助於加深我們對相關問題的認識與理解。

一、活字印刷術的發明

古代活字印刷術與雕版印刷一樣,也是一種文獻批量複製的技術。活字印刷是將若干事先製作的陽文反文單字(古代也有將常用的兩字或數字合在一起的)字模按照需要檢出,有序排列並固定在底盤上,刷墨後反印在承印物上。在過去人們一般的認知裏,活字印刷術是北宋時由布衣畢昇發明的,畢昇之後,元代王禎又對活字作了很大的改進,並在其所著《農書》中作了詳細的介紹。畢昇發明的膠泥活字排印過什麼書籍,沈括並未詳載,不過,南宋周必大、元代姚樞與其弟子楊古以及王禎等都用活字排印過書籍,明代以後活字應用更多,活字的材質既有膠泥活字,也有木活字和金屬活字,還有所謂瓷活字甚至葫蘆活字(又稱瓢活字),等等,勿庸贅述。

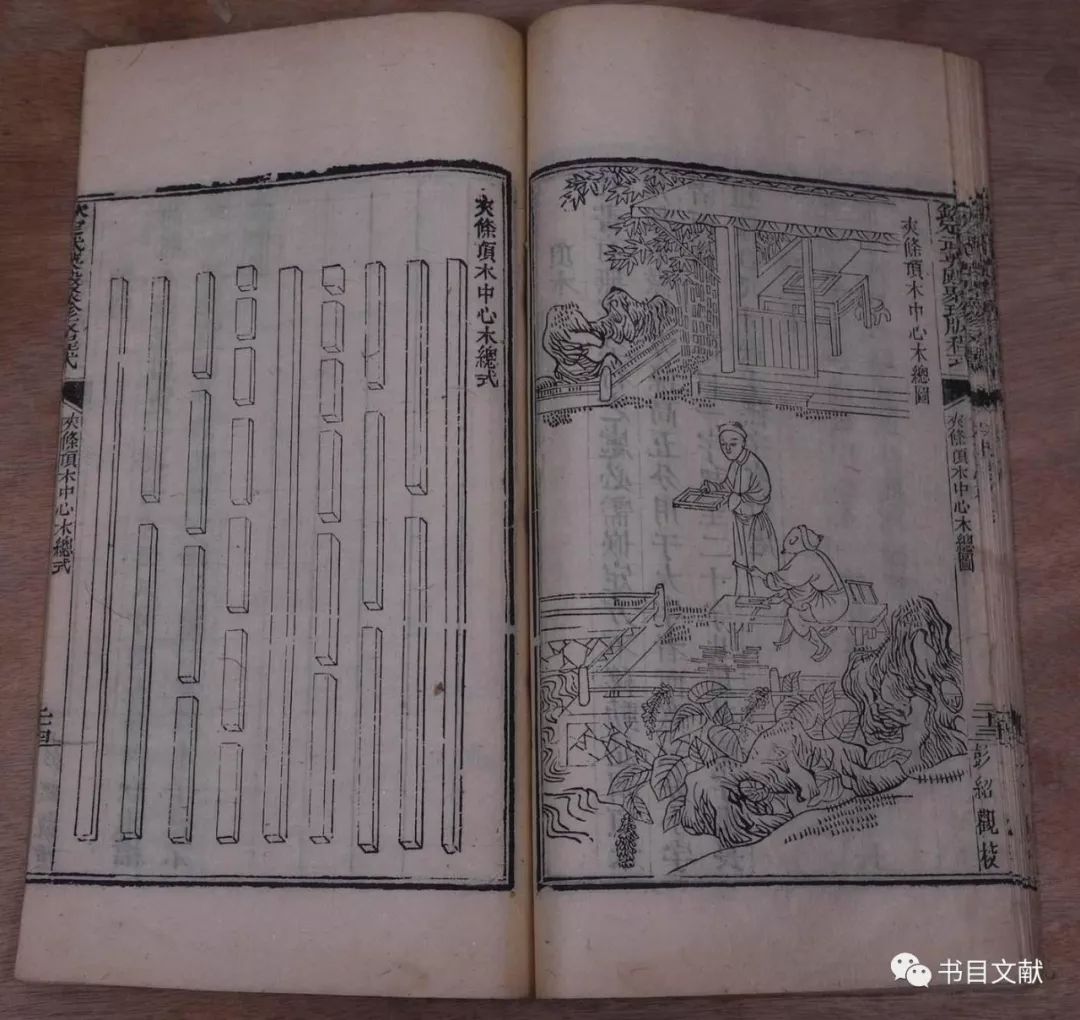

(《農書》活字版)

考證印刷術包括活字印刷術的發明人、發明時間和發明地點,無論是在學術界還是一般人那裏,很長時間以來一直都是熱門話題。不過,筆者以爲,畢昇所發明的膠泥活字是活字印刷術的原創性發明還是隻是活字製作材料與製作方法的改進,仍需進一步探討。同時,對於像印刷術這種對社會生活產生了重大影響的技術來說,對於它所產生的社會環境以及對社會影響的研究更值得重視。

就技術原理而言,活字印刷術和雕版印刷術與古代的璽印完全相同[1],並且,活字印刷術與璽印之間的“親緣”關係更近。活字印刷,其實就是將許多不同的單字“印”排列在一起固定後刷印,沈括在介紹畢昇的發明時所說畢昇用膠泥刻字,“每字爲一印”,極爲準確,因個活字實與一個單字璽印無異(後世所用活字甚至也有將兩、三個字組成的常用匯製成一個活字,則更與一般璽印無異)。中國璽印至遲在殷商時代就已出現了[2],當時是捺印在火漆上還是封泥上,甚至在絲帛之上,今已難以考證,不過,用活字的原理來製作帶銘文的器物應該是確定無疑的:最早發現有關線索的應該是上世紀初年的羅振玉先生。秦始皇統一中國後,爲統一度量衡,製作了大量詔版、量器和衡器,其上大都有相同的文字:“廿六年,皇帝盡併兼天下,諸侯黔首大安,立號爲皇帝。乃詔丞相狀、綰:法度量則不壹,歉疑者,皆明壹之。”清末陳介祺曾收藏了一件秦始皇詔銘陶量,羅振玉有跋雲:

此量山左出土,濰縣陳氏所藏,文字精絕。每行二字,每二行共四字作一陽文範,合十範而印成全文。每範四周必見方郭,觀此知古代刻字之術發明甚早。古金文有陰款、有陽識,皆先作範而鑄成之。款之隆起者用陰範識之,凹下者則用陽範。此等之範即雕版之濫觴。……此量亦陽範,故印成陰文。近人考中國經籍雕版始於五代,不知三代時已有雕字;又謂活字板始於宋之畢昇(見《夢溪筆談》),至元代而用益廣(見王禎《農書》)。今此量以四字範多數排印而成全文,此實是聚珍板之原始,可見我國古代文明開化之早矣。[3]

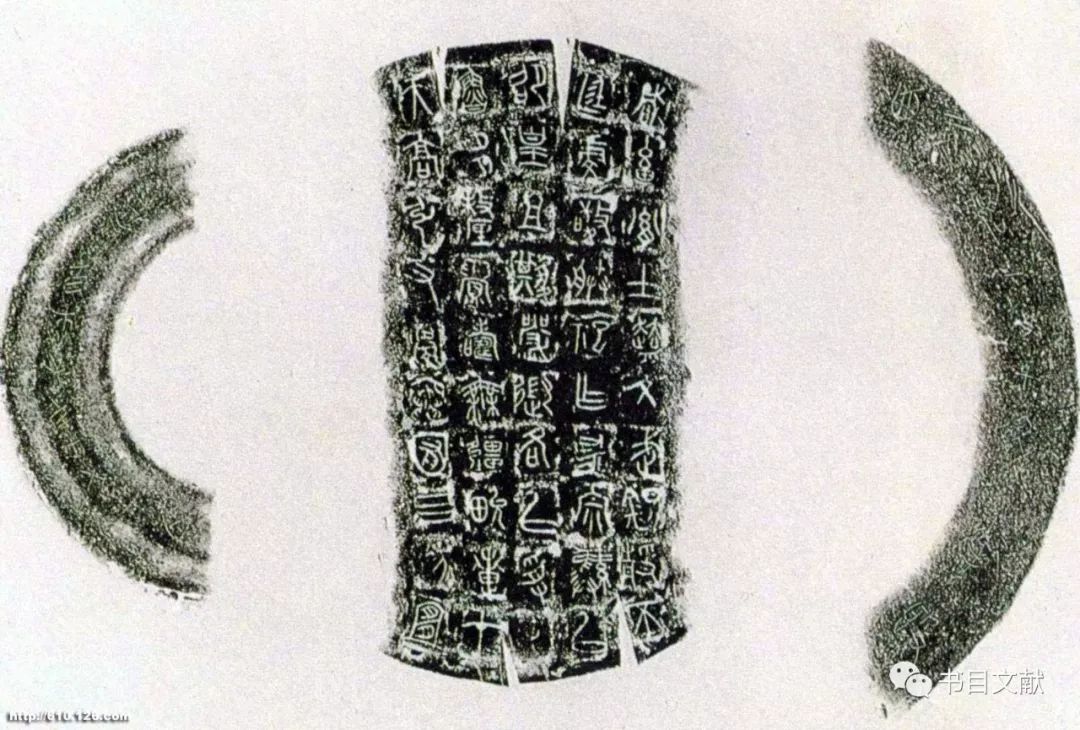

此後考古工作者又發現大量鈐有秦始皇廿六年詔書的秦代陶量,甚至在不同器上的“活字”完全相同,證明當時就是將四字一組的“活字”分別“鈐印”在不同的量器上。[4]除陶器外,青銅器也有類似情況。上世紀30年代,商承祚先生也發現,大約爲春秋時秦國青銅器的《秦公簋》底部銘文明顯是用“活字”鈐印在泥範上鑄成的,“逐字單刻,個別印之範上,故行款倚斜不整,印跡顯露,爲活字版之鼻祖。”[5]隨後,學者們陸續又有些發現,例如,春秋時越國青銅器《能原鎛》(又稱《奇字鍾》)的銘文是“用字模在範上鈐印,然後鑄成的”。[6]春秋吳國青銅劍《攻敔王夫差劍》也是“使用單字印模鑄造,每一個字都有一個方框”。[7]更明顯的證據是上海博物館藏春秋早期青銅器[8],現存器、蓋各一件,銘文完全相同,甚至器、蓋的字與邊框幾乎完全一樣,很明顯是用“活字”分別鈐印在器與蓋的泥範上鑄成的。

(秦公簋)

需要指出的是,上述《秦陶量》《秦公簋》《能原鎛》《攻敔王夫差劍》和等之所以被發現系用活字在泥範上鈐印然後翻鑄而成,是因爲制器人在瓦器或泥範上鈐印後沒有將活字印痕修整好,因此可能還有不少先秦兩漢乃至魏晉南北朝器物的銘文也是用這種方法制成的,只是因爲修整得好,未露痕跡,以致我們現在不能確認而已。有學者曾經注意到,一些先秦青銅器銘文字形非常相似,過去常常被當作僞器的證據,今天看來,似乎有必要重新認識。至於像秦始皇詔版、量器衡器,以及此後許多如弩機、戈矛等,上面多有相同文字,屬於批量製作,是否有用字模製作,尚待進一步研究。

用字模在青銅器上鈐印鑄造字,字模應該是陰文正字,鈐印在泥範上便成了陽文反字,再翻鑄青銅器,於是青銅器上的文字就成了陰文正字了。這種方法,與後世木活字製作和金屬活字鐫刻有所不同,但卻與古代朝鮮用字模鑄造活字的原理相同,15世紀朝鮮李朝學者成俔記鑄字之法雲:

大抵鑄字之法,先用黃楊木刻諸字,以海浦軟泥,平鋪印板,印着木刻字於泥中,則所印處凹而成字,於是合兩印板,鎔銅,從一穴瀉下,流液分入凹處,一一成字,遂刻剔重複而整之。[9]

清道光中翟金生用字模製作泥活字的原理也是如此。[10]由此可證,活字印刷的原理早在先秦時代就已經被發現並被應用了,只不過,承印物不是後來的紙張,印製的方式也有些差異。

我們曾經指出,絲帛、墨等在先秦時代就已作爲書寫材料,湖南長沙馬王堆出土的絲帛上已有雕版印刷的花紋,這些材料也同樣可以作爲活字印刷的承印物。與雕版技術一樣,活字技術用於文獻複製不僅取決於技術原理的發現、印刷材料的具備,更重要是適合的社會環境和社會需求。

經魏晉南北朝時期的戰亂、南方的開發與國家經濟重心的南移,隨着隋代國家的再次統一,中國社會進入了一個長期、穩定的發展階段。東漢以後,佛教經歷了傳入、中國化和普及的過程,許多佛經被漢譯,道教文獻也大量產生,這些對全社會特別是普通百姓的生活產生了巨大的影響,由此催生了對宗教文獻的巨大需求,傳統的人工抄錄宗教經典用以誦讀、祈福、祝禱的方式已經遠遠不能滿足需求;隋唐時代出現併成熟的科舉制從根本上改變了中國政治、學術、文學藝術以及社會生活的面貌,科舉成爲普通百姓社向社會上層流動的主要途徑,接受教育、參加科舉考試成爲許多人的晉升之路,即使是未能進入仕途者,也就成爲了基礎教育的師資來源,教育逐漸走上了普及之路,識字、讀書的人越來越多,社會對圖書的需求自然也就越來越多;也是隨着科舉考試科目、考試內容的確定和考試方式的程式化,與科舉考試有關的圖書成爲了新的,也是巨大的社會需求,並且,這種需求具有全國範圍內的普適性,甚至也包括朝鮮、日本等周邊國家;隋唐以後城市得到了快速發展,城市居民對通俗讀物、文學藝術和生活讀物的旺盛需;隋唐以後商貿流通快速發展,一個遍及全國並擴展到周邊國家的巨大市場已經形成。正是由於以上這些變化,當然也包括其他的一些變化,採用印刷技術來進行圖書的批量複製便水到渠成,這就是爲什麼隋唐以後圖書雕版印刷得以迅速發展,到宋代進入了黃金時代的根本原因。[11]因此,活字印刷作爲另一種文獻複製技術在這個時候出現絕不是偶然的,北宋時畢昇發明膠泥活字也絕不是偶然的。

許多人,包括學者認爲,畢昇是活字技術的發明人。我們對此頗有疑問:首先,從歷史上看,雕版印刷技術見諸學者的記述是其已經進入實用和成熟階段了,唐代元稹偶然中發現了白居易和他自己的詩歌已有印本[12],柳玭“旬休”時,“閱書於重城之東南”,才發現“其書多陰陽雜記、占夢相宅、九宮五緯之流,又有字書,率雕版”[13]。同理,當沈括見到畢昇所發明的膠泥活字之前,有沒有活字印刷技術已經在其他地方被應用了?畢昇的發明,是活字印刷術的發明,還是活字印刷術中某一種類型(膠泥活字)的發明?畢昇的發明是活字印刷的原始創新還是活字製作材料的創新與排印技術的改進?此外,以木板作爲主要材料的雕版印刷在宋代已進入了黃金時代,從常理推測,至少是應該先有木活字,甚至先有金屬活字,而後纔有受其啓發、利用其他材質比如膠泥來製作活字。其實,在沈括的記述中已經提到了木活字,謂:

不以木爲之者,木理有疏密,沾水則高下不平,兼與藥相粘,不可取,不若燔土,用訖再火令藥鎔,以手拂之,其印自落,殊不沾污。[14]

似乎畢昇曾經試過用木活字,但效果不好,故選擇了效果更好的膠泥活字。這裏有兩種可能,第一種可能是木活字曾經由畢昇首先試驗,但效果不好而被棄用;第二種可能是隻是畢昇用木活字並不成功,但並不意味着別人沒有製作並使用過木活字,或者如雕版印刷,後人多以五代馮道等人主持雕刊《九經》爲開端,而實際上,雕版印刷早在此前就已在民間被廣泛使用。同時,金屬也可以製作活字,唐宋以前的璽印就多是金屬製成的。根據現有的史料,第二種可能,並非無稽之談。宋代岳珂在其所刊《九經》前附有《刊正九經三傳沿革例》,雲:

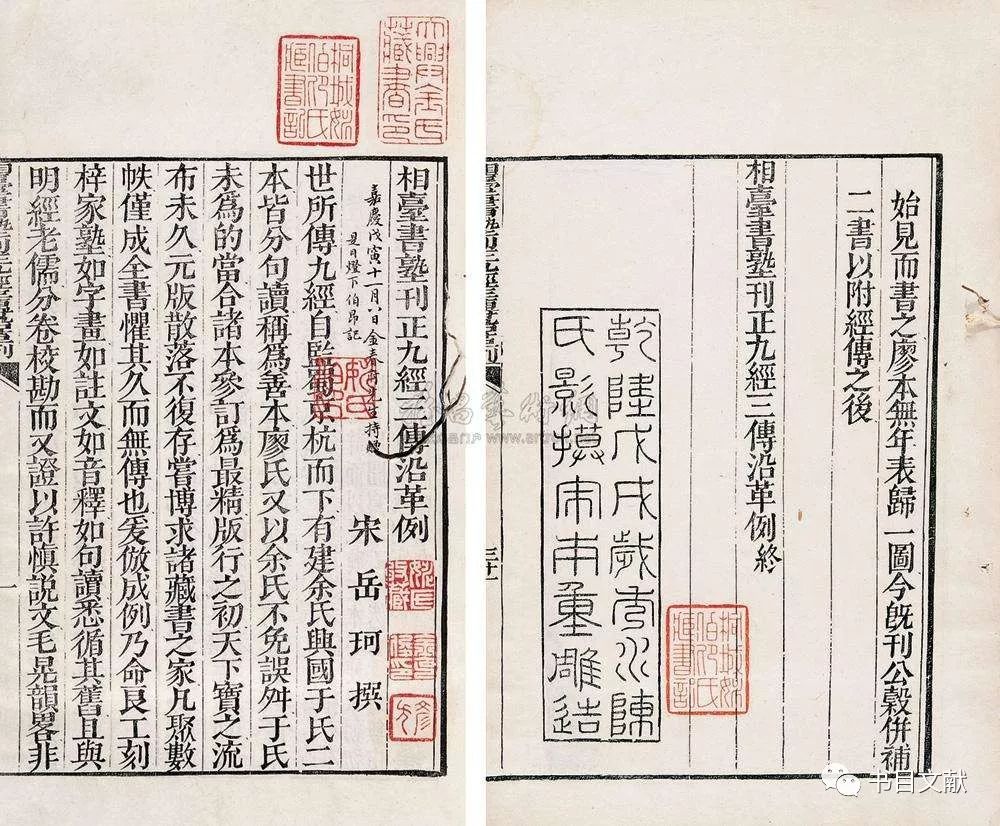

……京師胄監經史多仍五季之舊,今故家往往有之,實與俗本無大相遠。……今以家塾所藏唐石刻本、晉天福銅板本、京師大字舊本、紹興初監本、監中見行本、蜀大字舊本、……合二十三本,專屬本經名士,反覆參訂,始命良工入梓,……[15]

關於“天福銅版”究竟是什麼,學術界一直都有爭議。有學者認爲是以銅板雕刻文字作爲印版[16],但考慮到銅質堅硬,現在所見到的古代銅製印版,規模都很小,假如一塊兩塊雕刻,自然沒有問題,但如果要雕刻近六十餘萬字的《九經》[17],幾乎沒有可能。更何況,中國古代貨幣屬於“銅本位”制,如果《九經》印版皆用銅板雕刻,本身也是一大筆費用,可能性不大。也有學者認爲“天福銅版”是銅活字,如葉德輝即曾指出:

活字板印書之制,吾竊疑始於五代。晉天福銅板本載宋岳珂《九經三傳沿革例》,此銅版殆即銅活字版之名稱。[18]

(《刊正九經三傳沿革例》)

近人傅振倫先生也說:有人說五代後晉天福銅板本和敦煌千佛洞發現的隋大業三年佛像發願文,都是用活字排印的,“雖然不一定可靠,但這種說法,不是毫無根據的。”[19]

除了以上幾種推測外,潘天禎先生曾經對明代無錫華燧會通館活字印書問題進行過專門研究,指出會通館之活字乃是“銅板錫字”:

銅板是指擺活字所用之板,字和板在我國古代活字印刷工藝上從來是兩個不同的組成部分,製造的材料也往往不同。

並舉例說畢昇“用膠泥刻字”,“以一鐵範置鐵板上,乃密佈字印,滿鐵範爲一板”,謂:

概括爲‘活字鐵板’也未嘗不可。[20]

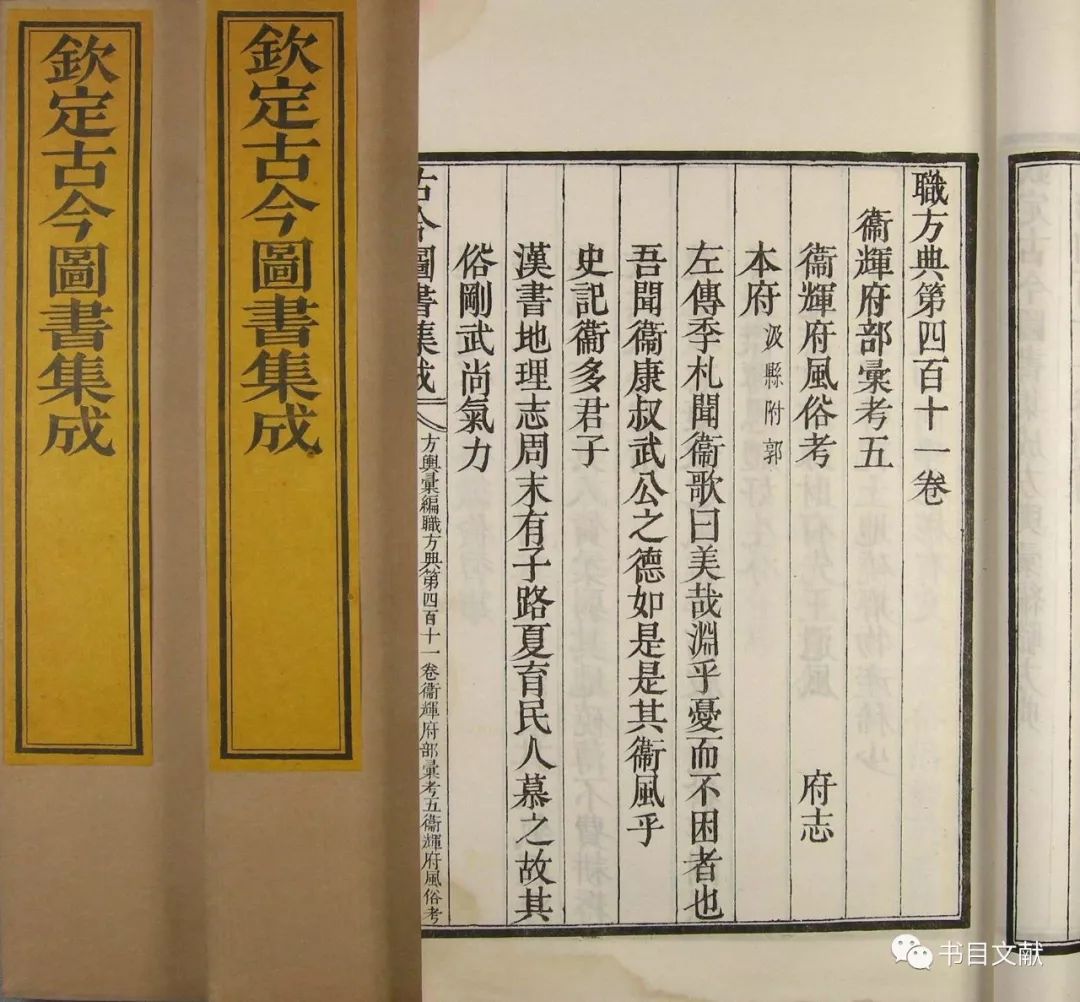

筆者認爲,潘天禎先生關於明代會通館活字乃是“銅板錫字”的意見是很有道理的,因爲,錫活字早在元代就已發明,王禎《農書》中有明確的記載,而潘先生所舉明邵寶《會通華君傳》中所說華燧“爲銅板、錫字”、明喬宇《會通華處士墓表》中所說華燧“範銅爲板,鏤錫爲字”以及華家後人、明末清初華渚在華燧傳記中所說華燧“範銅板、錫字”便是直接而有力的證據。[21]同時,潘先生的意見對於我們理解“天福銅板”也是很有啓發意義。南宋周必大即曾提到:“近用沈存中法,以膠泥銅版移換摹印,今日偶成《玉堂雜記》二十八事”[22],這裏所說的“膠泥銅版”之“銅版”也是指活字排版時所用的銅質底盤(畢昇所用底盤爲鐵製),所謂“天福銅版”《九經》,其義可能正與此同,即後晉天福年間用銅板作爲底盤活字(可以是木活字,也可以是金屬活字)的《九經》。《補續高僧傳》載:“(元)英宗(1320-1323)即位,將以《大藏經》治銅爲板,而文多舛誤,徴選天下名僧六十員讎較。”[23]《大藏經》篇幅更大,當時通行的漢文《磧砂藏》達1,500餘部6,300餘卷,《毗盧藏》《普寧藏》等篇幅也差不多,《元官藏》卷數不詳,也應該與前幾藏差不多,西夏文《大藏經》即所謂《河西字大藏經》也達3,620卷。因此,《大藏經》更不可能鑄銅板刊刻。元英宗準備“治銅爲板”印製的《大藏經》也應該是用銅作底盤,而以銅活字或木活字排印。[24]相較而言,用銅板作活字底盤,在中國古代更爲常見,明代活字印刷多用銅板作爲底盤,清代著名的《古今圖書集成》也是用銅作底盤、活字來印刷的。

(《古今圖書集成》)

如果上述推斷有道理的話,我們可以說:畢昇只是膠泥活字的發明家,而非活字的發明家。

同樣,關於木活字的發明,也是一個需要澄清的問題。

一如活字印刷是最先由沈括記錄下來而爲後人所知,木活字印刷技術與工藝流程是由元代科學家王禎首先記錄下來而爲後人所知的。王禎在《農書》中詳細地記載了木活字印刷的整個工藝流程,包括“寫韻刻字法”“鎪字修字法”“作盔嵌字法”“造輪法”“取字法”“作盔安字刷印法”,並介紹了他曾用兩年的時間製作了一套活字,一個月之內即排版刷印了一百部《農書》,“一如刊板,始知其可用”。正是由於王禎詳細的記錄,許多學者據此認爲,木活字的發明人是王禎。[25]筆者認爲,畢昇在製作膠泥活字時就曾經用過木活字做試驗,因此王禎只能說是木活字技術的改進者,而事實上,從北宋初年立國的西夏早就使用木活字印書了。1908年,法國漢學家伯希和曾在敦煌千佛洞以北的181洞(今敦煌研究院編第464號窟)發現過回鶻文活字:

該洞部分地被廢物碎片堵塞。稍微清理一下就可以拍攝它了。我們於那裏發現了用於印刷蒙文書籍的大量小方木塊,它們各自能印出一個完整的字來。那裏在元代可能於該洞中有一個刊經廠。那裏也有漢文、藏文、婆羅謎文和蒙古文的殘卷,同時也有一些西夏文刊本短篇殘書。這是一種新奇事。我讓人完成了對洞子的清理,大家於那裏最終發現了相當數量的印有西夏文的紙頁,它們至少屬於4部不同的書籍,1本幾乎是完整的蒙文小冊子,寫有從中加入的漢文詞組短語,……[26]

伯希和發現的回鶻文活字除一部分帶回法國外,也分贈了多個國家的研究機構,數量經統計大概爲968枚。此後,俄國人奧登堡、前國立敦煌藝術研究院也在敦煌發現了一些回鶻文木活字。1988-1995年敦煌研究院考古專業人員在6個洞窟裏又發現48枚回鶻文木活字。根據敦煌研究院專家的研究,“考慮到回鶻在敦煌的活動情況及莫高窟興衰的歷史,我們或可將回鶻木活字的時代推定在12世紀末到13世紀上半葉之間或沙州回鶻王國時期(1036-1070?)”。[27]

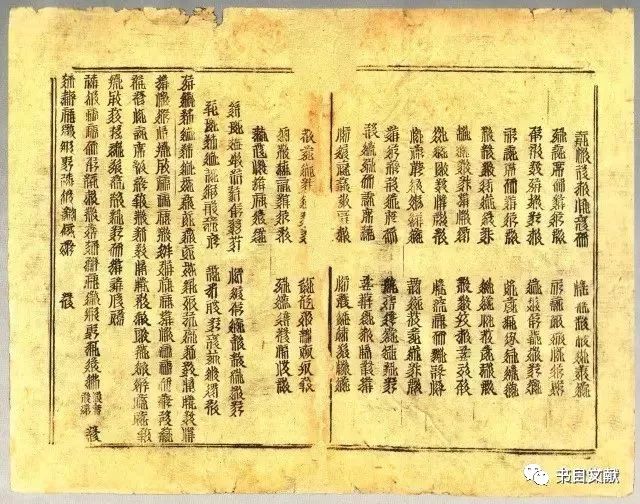

(《吉祥遍至口和本續》)

1991年在寧夏賀蘭山拜壽溝方塔廢墟出土的西夏文印本《吉祥遍至口和本續》,因其中有漢文數字倒置,故知其爲活字,又根據對字跡仔細辨識,可以斷定爲用木活字印成。其印刷的時間大約在西夏仁宗時期(1140-1193),相當於南宋前期。[28]此外,學者們早已發現在西夏遺書中,有不少爲活字印本,只是不能確認其具體的時間而已。[29]聶鴻英先生曾對俄羅斯藏黑水城文獻第5130號佛經題記(抄本)進行了釋讀,該佛經是根據藏文翻譯爲西夏文的,題記中有如下文字:

御前疏潤校都大勾當中興府籤判華陽縣司檢校罔仁持

……

御前疏潤印活字都大勾當工院正罔忠敬

光定丙子六年六月 日

“都大勾當”是負責監管某項工作的朝廷命官,罔仁持、罔忠敬都是人名,中興府爲今寧夏銀川,罔忠敬的職責是潤色文字和用活字排印,聶鴻音先生指出:“這個經卷很可能是先以活字印刷行世,後來又有人據活字印本復抄的。”印本的時間爲西夏神宗光定六年,當宋嘉定九年(1216)[30]。正如王靜如先生早就指出的那樣:

關於木活字版印刷術,習慣的說法是王禎在元成宗大德元、二年(1297-1298)發明創制的。這是不恰當的,也是不真實的。[31]

簡言之,在中國古代,活字印刷技術原理早已發現,採用這種原理進行文獻批量複製的活字印刷術在北宋畢昇之前可能早已得到應用,其時間至少可以追溯到後晉天福年間。畢昇的貢獻,在於用膠泥製作活字,使之更爲便利,同時也對若干排印工藝進行了改進。同樣,木活字也不是到了元代中期才由王禎發明的。王禎的貢獻之一在於將木活字從製作到檢字、排印和收儲管理的改進與完善,尤其是他提到的木活字製作“寫韻刻字法”,簡單實用,並且能夠保證字體大小、風格的統一,字跡也更爲工整,一直沿用到清代(當然,也有部分是採用單個活字雕刻),其他關於如“造輪法”“取字法”“作盔安字刷印法”等等,也都實用易行,對後世活字印刷的應用普及發揮了重大作用。

相較於活字技術發明的具體時間,沈括和王禎對膠泥活字、木活字整個印刷工藝的記錄本身對於中國社會乃至人類文明的貢獻更爲巨大。因爲正是由於沈括和王禎的記載,是第一次將活字印刷這個實踐層面或者說原本只是屬於社會底層的普通印刷工匠的技藝用文字記錄下來,使之進入了社會上層或主流的視野,引起了廣泛和持久的關注,並且成爲中華文化的重要符號之一。

二、活字印刷術的特點與適用範圍

古代活字印刷的主要材料包括活字、底盤、固定活字的“粘藥”以及使活字排列整齊的界行等等,元代王禎在《農書》中作了較爲詳細的描述,清乾隆中金簡編《武英殿聚珍版程式》,對中國古代活字印刷術作了一個系統的總結,內容包括“成造木子”“刻字”“字櫃”“頂木”“中心木”“類盤”“套格”“擺書”“墊版”“校對”“刷印”“歸類”及“逐日輪轉辦法”等各節,詳細敘述了活字印刷從木活字製作到排印、歸字等工藝流程的具體做法。在活字印刷的整個流程中,關鍵性的工作是活字製作。

(《武英殿聚珍版程式》)

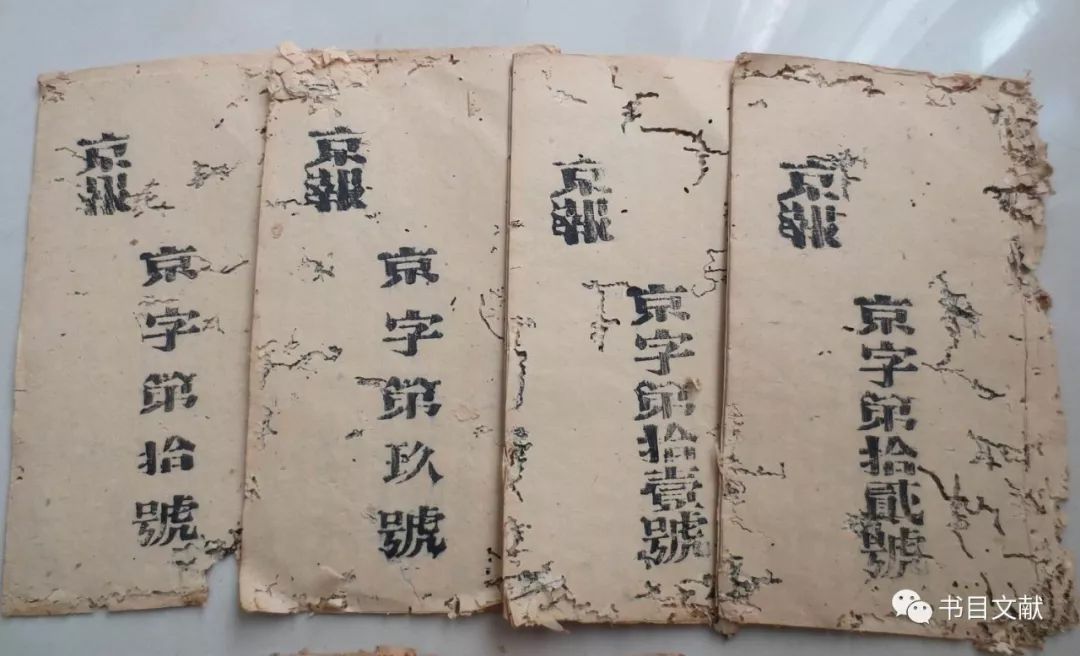

木活字通常使用棗、梨、梓木等堅硬、易雕刻和不易變形的材質雕刻而成,清代江南“譜匠”及《京報》等用活字則多系一般木頭刻成,勿需多論。木活字大概有兩種製作方式,一種是先製成單個無字的“木子”,然後在上其鐫刻文字;另一種是王禎在《農書》中記載的方法,即將若干文字一併寫、刻在一塊整板上,然後鋸開形成一個個單字,稍加修整即成。二種方式在實踐中大概都有,但文獻中很少有相關記載,有學者認爲,字體工整者多爲整板刻字後鋸開,而字體歪斜、大小不一者,多半是先製作成無字木子後再刻字。

(《京報》)

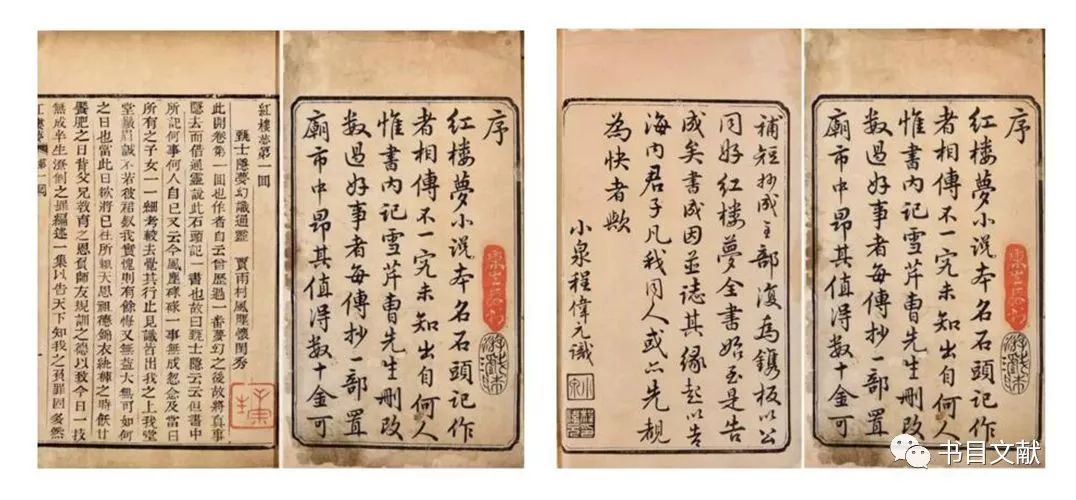

在中國古代的活字印刷中,以木活字居多,主要原因是木活字製作較易,成本較低,過去發現的西夏文、回鶻文活字都是木活字,其他著名的木活字印本除見諸文獻記載的如王禎排印的《旌德縣誌》、馬稱德排印的《大學衍義》外,清乾隆中《武英殿聚珍版叢書》、萃文書屋《新鐫全部繡像紅樓夢》(即所謂程甲本和程乙本《紅樓夢》)等最爲有名,至於佔活字印本數量最大的家譜、《京報》等大多也是用木活字排印的。木活字的缺點在於使用後由乾溼等因素容易變形從而影響印刷品的美觀,保存時間不長(不過,這個因素似乎可以忽略不計,因爲目前見諸記載的,活字被棄用往往並不是其保存問題,而是其他非技術因素)。

(程甲本《紅樓夢》)

金屬活字包括銅活字、錫活字、鉛活字、鐵活字以及合金活字等等,其製作大致有兩種方式,即鐫刻和鑄造。鐫刻活字以康熙末年設立的銅字館爲代表。爲了印刷《古今圖書集成》,銅字館總共製作了銅活字1,015,433個,《欽定大清會典事例》裏明確記載了刻字的價格,同時,還製作了大約18萬個無字的銅活字備用,據此知康熙時銅字館的活字是先製作(應該是鑄造)無字的銅活字,然後將文字鐫刻在上面。[32]至於王禎《農書》中所提到的“近世又有鑄錫作字,以鐵條貫之作行,嵌於盔內界行印書”之“鑄錫作字”,是直接鑄造錫活字還是先鑄造無字錫活字後再在上面刻字或者是先鑄造有字的錫活字後再鐫刻修描,現已無法考證,不過,在深受中國文化影響古代朝鮮,活字大多鑄造,因此採用這種方法也應當是有的。

與雕版相比,活字最大的特點是一次性製作,長期使用,即使是排印同一種書,活字亦可“屢印屢換”,反覆使用,這樣可以用較少的活字排印大部頭圖書,通常準備二、三十萬個活字即可排印一般圖書,清康熙時武英殿銅字館製作了上百萬個銅活字,一方面是皇家財大氣粗,另一方面也是因爲爲排印篇幅達10,040卷的《古今圖書集成》,需要很多組工人同時操作,故預備的活字較多;而乾隆中善於理財的金簡僅僅製作了木活字253,500個,就排印出了《武英殿聚珍版叢書》134種2,400卷。僅僅從刻字的角度而言,如果能夠長期反覆使用,它花在刻工上的錢要比雕版節省很多。另一方面,由於活字“屢印屢換”,因此排好的書版在刷印後必須馬上拆排以備後面繼續使用,因此,活字版是一次性的,不能像雕版那樣開始時印幾十部書,如果銷售好,再按需印刷,以後還可以將版片租賃、轉讓。五代時四川毋昭裔雕刻了《文選》《初學記》以及《九經》、《諸史》,其板片入宋後其子孫還繼續使用,刷印書籍售賣,以致“家累千金”[33]。從印刷史上看,如果沒有戰爭、自然災害和其他非正常因素的影響,如果管理得法,雕版可以一直延續使用數百年,著名的南宋刻“七史”,入元后版片存於西湖書院,後來經過不斷修板,直到清嘉慶年間因江寧藩庫失火才被毀,其間一直都在使用,刷印之書存世數量也非常多。宋代王淇在蘇州曾用公使庫錢刻印杜甫的集子,一次印刷達萬本之多。[34]19世紀初,英國傳教士米憐(William Milne, 1785-1822)曾對中國傳統的雕版印刷術進行過一番調查,根據他的結論,如果管理得法,在其生命週期之內,一副書板所印圖書的數量可達到六千到三萬部之多。[35]

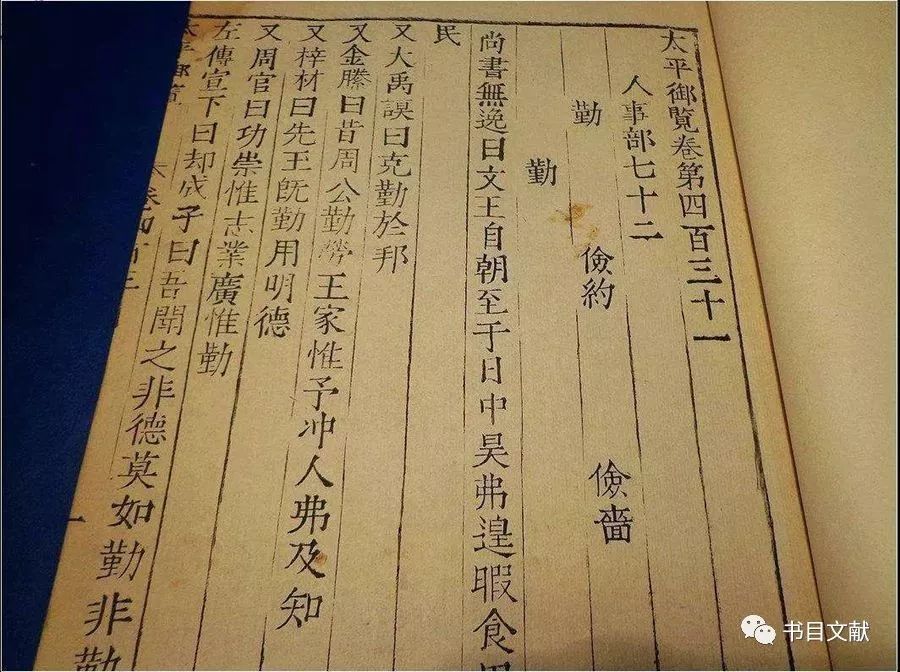

從純技術的角度看,活字印刷是一種更先進的技術,但卻是一種更爲複雜的技術,對工匠的要求比雕版印刷高得多,從活字製作到檢字、排字、刷印、歸字,都需要具有一定文化水平的工匠來操作。換言之,活字印刷對於工匠的要求更高,對專業工匠的依賴性也更強。由於活字可以長期反覆使用,所以在活字轉讓出售或者租賃時,會出現“字隨人走”或“人隨字走”的情況。明隆慶時,福建人饒世仁、遊廷桂在錫山準備用銅活字印行《太平御覽》,因財力有限,三年時間僅成十分之一、二,其後周光宙從饒氏手中購得半數活字,另一半活字爲同鄉顧肖巖、秦虹川二家購得,於是周光宙與顧、秦商量,並用其家藏舊本校對,繼續排印《太平御覽》,仍由饒世仁、遊廷桂負責排版,故周堂(光宙子)序後有“閩中饒世仁、遊廷桂整擺,錫山趙秉義、劉冠印行”字樣,王重民先生分析其原委說:“蓋饒、遊既售出其活字,反主爲奴,仍傭於是役”[36]。其實,這正說明了活字排印的專業性,如果周光宙僅僅是購得了饒、遊活字並與顧、秦合股,而沒有排字熟練的工人,也是不行的。活字印刷的這一特點,使得其在普及上很難與雕版印刷相抗衡。

(活字本《太平御覽》)

活字的優點是與其特點相關的,金簡在《武英殿聚珍版程式》所附奏摺中首先就說明了採用活字印刷的優點:

武英殿現存書籍核較,即如《史記》一部,計版二千六百七十五塊,按梨木小板,例價銀每塊一錢,共該銀二百六十七兩五錢;計寫刻字一百一十八萬九千零,每寫刻百字工價銀一錢,共用銀一千一百八十餘兩,是此書僅一部已費工料銀一千四百五十餘兩。

而採用活字印刷,則可大大節省:

今刻棗木活字套板一分,通計亦過用銀一千四百兩,而各種書籍皆可資用,即或刷印經久,字畫糢糊,又須另刻一分,所用工價亦不過此數,或尚有堪以檢存備用者,於刻工更可稍爲節省。如此則事不繁而工力省,似屬一勞久便。[37]

不過,金簡併未將活字印刷在檢字、排字、刷印、歸字等環節方面比雕版高出的費用,也未計算雕版長期使用的潛在價值。

活字印刷技術的特點決定了其適用範圍。首先,活字印刷從時間的維度上看,是一種“一勞久便”的技術,一次製作活字、底盤及其他部件後即可多次使用。但是,要做到多次使用,就必須屢印屢換,即沈括所說“常作二鐵板,一板印刷,一板已自布字,此印者才畢,則第二板已具,更互用之,瞬息可就。”因此,它的適用範圍也就可以大致劃出:

一、一次性大批量印刷更能展其所長:“若止印三二本,未爲簡易;若印數十百千本,則極爲神速”[38];

二、活字印刷可以直接排版印刷,從而節約成本。“常作二鐵板,一板印刷,一板已自布字,此印者才畢,則第二板已具,更互用之,瞬息可就”。[39]不像雕版印刷前期“所費甚多,至有一書字板,功力不及,數載難成”。當然,這是有前提條件:活字是現成的;

三、活字印刷,乃“印書省便之法”,印版“屢印屢換”,可以快速排印、快速出書,也可以快速換印他書。因此,活字印刷特別適合快速出版、臨時出版。

雖然活字印刷從技術上具有上述特點、優勢,也有一些特別適用的範圍。但是,一項實用技術,當其面向市場時,特別是在中國古代社會的特定環境中,倘若能夠適應中國古代社會的特點與市場需求,自能得到健康發展,反之,亦必然受到侷限,甚至有可能成爲其發展的阻力,而這一點,纔是決定中國古代活字與雕版印刷技術誰主誰次的關鍵。

註釋:

[1]錢存訓:《中國科學技術史》第5卷第1分冊“紙和印刷”,第122頁,科學出版社、上海古籍出版社,1990年。

[2]陳力:《徐中舒先生遺札考述》,《四川大學學報(哲學社會科學版)》,2018年第6期,第5-15頁。[3]羅振玉:《秦瓦量跋》,《雪堂金石文字跋尾》卷2,西泠印社出版社《羅雪堂合集》,2005年。

[4]參見袁仲一、劉鈺:《秦陶文新編(下編)》3353、3356、3357、3358、3359、3360、3361……,第596-618頁,文物出版社,2009年。

[5]商承祚:《秦公簋跋》,載馮國瑞編《天水出土秦器匯考》,第2葉,隴南叢書編印社,1944年。

[6]李學勤:《論“能原鎛”》,《故宮博物院院刊》1999年第4期,第1-3頁。

[7]董楚平:《吳越徐舒金文集釋》,浙江古籍出版社,1992年,第143頁。

[8]馬承源主編:《商周青銅器銘文選》,第4卷,第604頁,文物出版社,1990年。劉體智:《小校經閣金石文字》著錄爲,凡四器四蓋,見卷8第21-23。過去亦有著錄爲《宗婦簋》者。

[9](朝鮮李朝)成俔:《慵齋叢話》卷7“活字”條,轉引自(韓)曹炯鎮:《中韓兩國古活字印刷技術之比較研究》,第178頁,學海出版社,1986年。曹炯鎮先生也曾提到,高麗朝鑄造的金屬活字是因爲“寺廟經濟很豐富,早就體驗了梵鍾、佛像等佛具與銅錢上銘文或文字的鑄成方法”(《中韓兩國古活字印刷技術之比較研究》,第37頁,學海出版社,1986年)。梵鍾與先秦青銅器的鑄造方法是完全相同的。

[10]中國科學院自然科學史研究所等機構曾買得翟金生陽文反體泥活字和陰文正體泥活字,據張秉倫先生研究,陰文正體活字就是製作陽文反體活字的“字模“”,並且已經找到了五對陰陽文正反體可以配對的泥活字和“字模”。參見張秉倫:《關於翟氏泥活字的製造工藝問題》,原載《自然科學史研究》1986年第1期,第64-67+98,收入上海新四軍歷史研究會印刷印鈔分會編《活字印刷源流》,第223-228頁,印刷工業出版社,1990年。

[11]陳力:《中國古代雕版印刷術起源新論》,《中國圖書館學報》2016年第2期,第4-17頁。

[12](唐)元稹:《元氏長慶集》卷51,民國上海商務印書館《四部叢刊》影印明嘉靖三十一年刊本。

[13](宋)薛居正等:《舊五代史》卷43注引柳玭《柳氏家訓序》。

[14](宋)沈括撰,胡道靜校證:《夢溪筆談》卷18,第597頁,上海古籍出版社,1987年。

[15](宋)岳珂:《刊正九經三傳沿革例》,清嘉慶二十年汪氏影宋刊本。

[16]用銅鑄造印版,唐宋多有之,潘吉星先生曾提到唐開元《心經》銅範、蜀刻《韓文》書範、陝西寶雞市出土的唐文宗大和八年(834)鑄千佛像銅印版(現藏陝西曆史博物館)和中國歷史博物館藏北宋濟南府劉家針鋪的方形廣告銅印版。潘吉星:《中國金屬活字印刷史》上編“金屬活字印刷在中國的發明和發展”,第11-14頁,遼寧科學技術出版社,2001年。

[17]五代時中“三禮”“三傳”各爲一經,“《九經》”即後世“十三經”中除《孟子》之外的十二經。

[18]葉德輝:《書林清話》卷8“宋以來活字板”,第167頁,嶽麓書社,1999年。

[19]傅振倫:《中國活字印刷術的發明和發展》,收入上海新四軍歷史研究會印刷印鈔分會編《活字印刷源流》,第92頁,印刷工業出版社,1990年。

[20]潘天禎:《明代無錫會通館印書是錫活字本》,原載《圖書館學通訊》1980年第1期,第51-54頁,收入《潘天禎文集》,第55-61頁,北京圖書館出版社、上海科學技術文獻出版社,2002年。另外,潘天禎先生關於會通館活字的文章還有《再談明代無錫會通館印書是錫活字本》、《三談明代無錫會通館印書是錫活字本》、《四談明代無錫會通館印書是錫活字——華燧錫活字印書的探索始末》,均收錄於《潘天禎文集》中。

[21]以上俱見潘天禎《明代無錫會通館印書是錫活字本》文引,潘文原載《圖書館學通訊》1980年第1期,第51-54頁,收入《潘天禎文集》,第55-61頁,北京圖書館出版社、上海科學技術文獻出版社,2002年。

[22](宋)周必大:《周益公文集》卷198,中國國家圖書館藏明澹生堂抄本。

[23](明)明河:《補續高僧傳》卷1“法禎傳”,《卍續藏經》,1925年上海涵芬樓影印本。按,元黃溍《金華先生文集》卷41“榮祿大夫大司空大都大慶壽禪寺住持長老佛心普慧大禪師北溪延公塔銘”亦載其事,曰元英宗“命於永福寺與諸宿校勘三歲(藏),將鏤銅爲板以傳。”《中華再造善本》影印上海圖書館藏元刻本。

[24]潘吉星先生謂黃溍“鏤銅板以傳”語“應是以銅活字排印新校正《大藏經》”。(《中國金屬活字印刷史》,第78頁,遼寧科學技術出版社,2001年。

[25](韓)曹炯鎮:《中韓兩國古活字印刷技術之比較研究》,第31頁,學海出版社,1986年;張秀民、韓琦:《中國活字印刷史》,第19頁,中國書籍出版社,1998年。

[26](法)伯希和著,耿昇、唐健賓譯:《伯希和敦煌石窟筆記》,第383頁,甘肅人民出版社,2008年。按,伯希和所說的“蒙古文”即回鶻文。

[27]彭金章:《有關回鶻文木活字的幾個問題》,《敦煌研究》,2014年第3期,第56-63頁。

[28]牛達生:《西夏文佛經〈吉祥遍至口和本續〉的學術價值》,《文物》1994年第9期,第58-65頁。

[29]史金波、雅森·吾守爾:《中國活字印刷術的發明和早期傳播:西夏和回鶻活字印刷術研究》,第二章,社科文獻出版社,2000年。

[30]聶鴻音:《俄藏5130號西夏文佛經題記研究》,《中國藏學》2002年第1期,第50-54頁。另參見王菡:《從出土西夏文獻中有關題記談西夏的活字印刷》,原載《中國印刷》2003年第2期,收入王菡《魏榆雋永集》,第107-112頁,中華書局,2018年。

[31]王靜如:《西夏文本活字版佛經與銅牌》,《文物》1972年第11期,第8-18+73頁。

[32]潘吉星先生認爲《古今圖書集成》的活字以及歷代銅活字都是鑄造而成,其說參見《中國金屬活字印刷史》,第95頁,遼寧科學技術出版社,2001年。根據清宮檔案所載及對《古今圖書集成》原本的查驗,其說似可商,參見翁連溪:《談清代內容的銅活字印書》,《故宮博物院院刊》,2003年第3期,第79-85頁;項旋:《清代內府銅活字考論》,《自然科學史研究》,2013年第2期,第254-262頁。

[33](明)焦竑:《焦氏筆乘續集》卷4“雕板印書”,上海古籍出版社1986年整理點校本。

[34](宋)范成大:《吳郡志》卷六:“嘉祐中,王琪以知制誥守郡,始大修設廳,規模宏壯,假省庫錢數千緡。廳既成,漕司不肯除破。時方貴杜集,人間苦無全書,琪家藏本讎校素精,即俾公使庫鏤版,印萬本,每部爲直千錢,士人爭買之,富室或買十許部,既償省庫,羨餘以給公廚。”中國國家圖書館藏宋紹定刻元修本。

[35](美)周紹明(JosephP.McDermott)著,何朝暉譯:《書籍的社會史:中華帝國晚期的書籍與士人文化》,第17-18頁,北京大學出版社,2009年。

[36]王重民:《中國善本書提要》,第356頁,上海古籍出版社,1983年。尤可注意者,雕版印刷常有刻工名字,偶爾也有寫樣人名,但很少列出刷印工人的名字,此活字本將“整擺”、“印行”之人特別列出,表明了其專業性很強,分工很細。明代蘇州麗澤堂木活字本《璧水羣英待問會元》(齊魯書社1995年《四庫全書存目叢書》影印南京圖書館藏本)書末亦印有“麗澤堂活板印行,姑蘇胡昇繕寫,章鳳刻,趙昂印”字樣,與此相同。

[37](清)金簡:《欽定武英殿聚珍版程式·奏議》,清乾隆中翻刻武英殿本。

[38](宋)沈括撰,胡道靜校證:《夢溪筆談》卷18,第597頁,上海古籍出版社,1987年。

[39](元)王禎撰,王毓瑚校:《農書·雜錄·造活字印書法》,第437-440頁,農業出版社1981年版。

注:本文發表於《中國圖書館學報》2019年第2期,此據作者原稿,引用請以該刊爲準。感謝陳力老師授權發佈。