原创 如何知道宝宝是否超重or偏瘦?生长曲线评估6个误区勿入

文/李园园(中国注册营养师)

咱们大人都很在意自己的身高、体重,并以此作参考,判断自己身材孬好、体重是否正常等。对于小宝宝来说,体重、身长是反映其身体发育状况、营养状况的直观指标。

那么怎么看宝宝身高、体重是否正常?如果体重不在正常范围(超重/偏瘦)且反观到喂养方面存在问题,该如何合理调整饮食呢?

一、 怎么知道宝宝身高、体重是否正常?

如果说有一种冷是妈妈觉得你冷,那么有一种瘦是奶奶觉得你瘦。很多传统家庭总觉得孩子白白胖胖肉乎乎的才喜庆才健康,其实都是美好的误区。

评价孩子身高、体重是否正常,体格发育状况是否良好,不是跟邻家的孩子比,也不是跟自己心目中的吉祥娃娃比,而是有一定的评价标准。

目前最流行的标准就是世界卫生组织WHO 2006和美国CDC 2000的生长标准数据。由于两大数据库采集的样本量不同,所以正常百分位的标准也有所差异。 使用相对较多的还是WHO 2006的生长标准。当然,参考美国CDC 2000标准数据也没问题,固定使用其中一个就可以。

另外,中国卫生行业发布的《5岁以下儿童生长状况判定》也是参考WHO2006的生长曲线制定的,只不过是用表格的形式体现,方便查阅,结果都是一致的。

WHO 2006的生长标准数据是利用Z评分指标或者百分位进行评价。

Z评分,指的是实测值与参考人群中位数之间的差值和参考人群标准差相比,所得比值(概念很枯燥,可忽略)。 也就是说Z评分越小越趋向于平均水平,越大与平均水平越远。

具体到宝宝生长标准数据这里的Z评分,有几个不同的维度指标,与身高、体重有关的几个常用指标是以下4个:

年龄别身高(身长)Z评分 ;

年龄别体重Z评分 ;

身高(身长)别体重Z评分 ;

年龄别体质指数(BMI)Z评分。

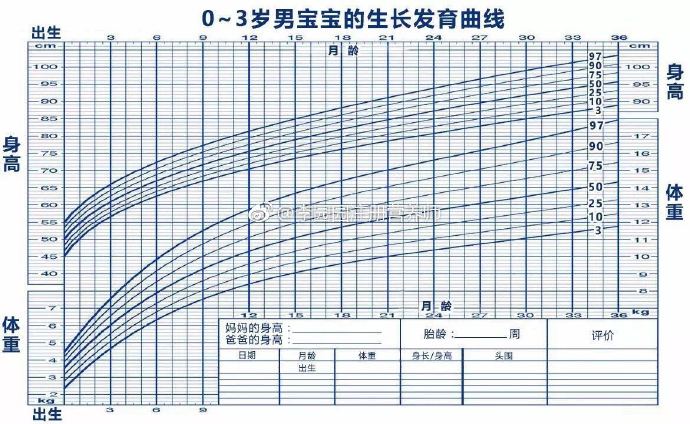

具体如下图,5岁以下儿童都可通过这一系列生长曲线评估身高、体重情况。下图展示的是2岁以内婴幼儿的生长标准数据。其中,蓝色适用于男孩,红色适用于女孩,估计这些图大家都不陌生咯。

年龄别身高(身长)生长曲线

年龄别体重生长曲线

身高(身长)别体重生长曲线

年龄别体质指数(BMI)生长曲线

年龄别身高(身长)生长曲线

年龄别体重生长曲线

身高(身长)别体重生长曲线

年龄别体质指数(BMI)生长曲线

二、 生长标准曲线看起来复杂,读起来不难

WHO2006生长曲线看起来复杂,其实用起来还算简单。不同的生长曲线图,横坐标、纵坐标代表的具体内容不同,要仔细看清楚。

以上图男宝宝的“年龄别体重”生长曲线为例,横坐标代表宝宝的出生月龄,纵坐标代表宝宝的体重。绘制自己家宝宝曲线的时候,在横坐标处找到您家宝宝对应的月龄,在纵坐标处找到对应的体重,交叉处画一个小圆点。累积几个小圆点后,就可以画出一条曲线,就是宝宝的生长曲线。

在一系列的生长曲线里,正负2个标准差之间(-2 z ~2 z )暂且认为是正常的。也就是说如果宝宝的生长曲线落在正负2个标准差之间(-2 z ~2 z )都没问题,如上图所示就是在两条粉红色曲线之间就属于正常范围。

还是上图为例,如果生长曲线在下面的-2 z 曲线之外、-3z曲线之内,那么属于低体重;在-3z曲线之外属于重度低体重。当然也不代表宝宝就一定不正常,只是提醒此情况需要引起家长和医护人员重视,需分析宝宝喂养和疾病等情况,合理判断基础上做出改进与调整措施。

如果宝宝的生长曲线在2 z 或者3z曲线之外,单纯从这个“年龄别体重”生长曲线还不能判断宝宝是否就是超重甚至肥胖,还要看宝宝的身高情况,结合其他曲线综合分析。

那么,在其他的一系列曲线中,如何评估宝宝超重还是消瘦呢?给大家汇总在下表中。

5岁以下儿童生长状况判定的 Z评分界值

需要说明的,目前Z评分推广得相对多,但是有的WHO生长曲线用百分位评估。百分位与Z评分大概意思差不多。在百分位对应的曲线上,最上面一条曲线代表第 97 百分位数值(P97),相当于2Z那条线,代表孩子生长水平位于同龄人的第 97% 的水平,高于这一水平可能存在生长过速情况。

最下面一条曲线代表第 3 百分位数值(P3),相当于-2Z那条线,代表孩子生长水平位于于同龄人的第 3% 的水平,如果低于这一水平就有可能存在生长迟缓。

三、 使用和解读生长曲线,避免6个误区

大家会问,WHO的生长曲线为啥具有普遍适用性?因为儿童生长至5岁前的差别,更多地受营养、喂养、以及卫生保健的影响,而不是遗传或种族。 所以无论是哪个国家、哪个种族都可以参照这个曲线。

只不过使用时候一些常见误区要避免,否则不能反映孩子真实情况或者徒然增加家长焦虑。给大家梳理一下:

1、 宝宝的生长曲线在正常范围内沿着某曲线逐步攀升的节奏固然好,但是不代表曲线出现波动就一定不正常。

例如出现曲线下滑、在一段时间内稳定、或者几个月内突然增加等也很常见,只要在正常范围,曲线波动在短期内并不剧烈(不超过两条曲线),宝宝精神状态各方面都很正常,一般无需担忧。

当然如果真的出现突然的波动,且跨越两条曲线以上,需要引起家长和医护人员的高度重视,因为这可能提醒宝宝身体或喂养等方面出现了一些问题(不代表一定有问题)。

2、 生长曲线不需要频繁绘制。1岁内每3个月测量一次,通常建议最短间隔1个月测量一次;1〜2岁至少半年测量一次;3岁以后至少每年测量一次。

以每周测量孩子的身高体重往往误差很大,例如遇到宝宝长牙、胃口差、生病等情况,这一周的体重就会增长缓慢甚至降低。所以至少以一个月或4周的平均数值来看。

3、 测量准确度对生长曲线影响很多。为了减少测量误差,每次测量最好选择相似的时间,最好相同的磅秤,穿轻薄的衣服,喝奶(吃饭)后至少1小时,排完大小便,且测量时候没有乱动等,这样的测量数据相对更准确。

4、 不可以某一个点来评判发育状况,贵在持续关注测量。着重看曲线总体趋势是否按照合理速度在增长。其实不仅婴幼儿需要关注其生长曲线,即便是儿童青少年依然要定期测量,观察身高体重增长速度是否合理。

5、 各曲线需要结合起来综合评价。例如从“年龄别体重”或“年龄别身长”曲线来看,宝宝身高、体重超出正常范围,还要看身高(身长)别体重、年龄别BMI是否正常。

6、 生长发育曲线图只适用于足月婴儿,早产宝宝并不适用。且新生儿的体重增长要从“生理性体重下降”后的最低体重算起,而不是出生时候的体重算起。生病期间,宝宝体重可能有明显变化,最好等完全康复后再测。

参考:

中国婴幼儿喂养指南

美国儿科学会育儿百科

世界卫生组织官网等

中华人民共和国国家卫生健康委员会

最后说明:文章原创。部分图片来自网络。如果受用,欢迎您转发分享或收藏。如需转载,请联系本人,谢谢。有任何声音欢迎您留言畅所欲言~

李园园:宝妈一枚,首批中国注册营养师。热爱营养,喜做科普,从业来一直做营养健康相关科普工作,始终把传递靠谱、落地、有温度的营养健康知识当正事儿。