瞿駿 | 覓路的小鎮青年——錢穆與五四運動再探

作者瞿駿爲華東師範大學歷史學系暨中國現代思想文化研究所教授

原文載《近代史研究》2019年第2期,註釋從略

覓路的小鎮青年

——錢穆與五四運動再探

瞿駿

內容提要

錢穆與五四運動的關係,受1930年代後錢穆自己關於五四的歷史敘述影響較大,以至長久以來他基本是以一個五四運動的反對者的形象出現的。這經常讓人忽視一個邏輯即真正的反對者需要“資格准入”。錢穆其實是在深入瞭解和積極參與了五四運動之後,疏離和反思了五四運動。對於這一過程,前賢多有發見,不過從目前各種新發現的錢穆早年史料出發,他與五四運動互動的一些面相,如新思想潮流怎樣影響了江南地方社會?錢穆以何種方式介入了五四運動?從“看《新青年》”到“決心重溫舊書”的內在理路爲何?外部環境又對這種轉折有何影響?這些問題均可以做更爲細緻的解讀。

關鍵詞

錢穆;小鎮青年;五四運動;新文化;江南地方社會

關於民國著名史學家錢穆的家世、生平和學術的研究成果不勝枚舉。這些成果對“錢穆與五四運動”這個題目或多或少都會有所涉及。 但若是仔細考索材料,轉換提問的角度,此題目仍有不少可繼續探研的餘地。

從材料來說,目前研究多以錢穆的回憶錄——《八十憶雙親·師友雜憶》和《錢賓四先生全集》裏的相關文章作爲主體材料。這兩種史料當然是錢穆研究不可能繞過的,特別是《八十憶雙親·師友雜憶》,內容豐富,史筆生動,讀來十分引人入勝。但對“錢穆與五四運動”這一論題來說兩種史料均有需小心使用之處。

《八十憶雙親·師友雜憶》的問題是回憶錄本身就不乏“後見之明”“重新建構”等天然侷限。加上錢穆動筆寫作此書時相距五四運動已有60多年,因此在細節上難免有混淆、錯漏之處。 而且這部回憶錄的特點是文字“太潔淨”與“太含蓄”,給後學留下了不少值得繼續探究的言外之意與言外之事。

而《錢賓四先生全集》(以下簡稱《全集》)的問題在於:第一,《全集》雖然收錄了不少錢穆在五四運動時期撰寫的文章,但因《全集》體量龐大,足有54巨冊,遂導致這些五四運動時期的文章“淹沒”在了它的各個角落。這些文章的原始狀態其實是處於不同文獻層次的,在編輯的過程中卻“漸漸泯除了它們原來的樣狀”。 第二,《全集》編得確實已“甚全”,因此常會給人以無“遺珠之憾”的錯覺,但若細心核閱當時的報刊如《時事新報》《教育雜誌》等,會發現《全集》中的錢穆早年文章仍有一定程度的失收,特別是他在1920年代初發表的一些與五四運動關係密切的文章。 第三,《全集》的失收還有一種特別狀況,即佚文的一部分被整合進了後出的錢穆名作之中。這一方面讓我們不易瞭解史料如何“形成”,極易產生錢穆觀點的“時代錯置”,另一方面則使我們忽略了錢穆捨棄的那些部分恰恰和五四大風有更直接的聯繫。

五四運動,青年會門前的學生演講

從問題意識看,既存研究不少旨在梳理重構錢穆的生平經歷,在預設上往往先有一個錢穆是著名史學家,對中國歷史與文化懷有濃厚“溫情與敬意”的定見,然後從這一定見出發考察他如何從一個小學教師脫穎而出成爲大學教授。但是從1919年前後錢穆的眼中看去,作爲一個江南地方上的讀書人,且還是一個正在覓路的小鎮青年,他如何能知曉未來的自己是何模樣?此時的他與日後的他一方面有一以貫之的東西,但另一方面也有相當不同的想法。因此我們的提問或需轉換爲:當五四運動的大風颳過江南各地,錢穆和其周邊人物所受到的種種衝擊和他們的多歧回應。關於此,《師友雜憶》中有一句話最能概括,即“時餘已逐月看《新青年》雜誌,新思想、新潮流坌至湧來。而餘已決心重溫舊書,乃不爲時代潮流挾卷而去,及今思之,亦餘當年一大幸運也”。

這句話提示了一系列值得繼續討論的重要問題:新思想、新潮流究竟怎樣“坌至湧來”至江南地方社會的?錢穆僅僅是一個《新青年》的讀者嗎?他在多大程度上,以何種方式介入了五四運動?從“看《新青年》”到“決心重溫舊書”的內在理路爲何?外部大環境又對這種轉折有什麼影響?這些問題前賢依據錢穆的已刊文章和回憶錄已有不少精到發見,如王汎森、劉巍、陸思麟等學者的研究。 但若能從一些新出的錢穆早年史料出發,均可以進一步豐富史實,做一些更爲細緻的解釋。

一、新思想、新潮流如何“坌至湧來”

錢穆從清末開始就是一個“江南古鎮裏的新派人物”,這一點從《師友雜憶》中能看得相當清楚,王汎森的研究也指出了這一點。此處可以進一步討論的是,作爲地方上的“新人物”,“趨新”作爲自我認同大概稍易,但真要進入“趨新”實踐中,他們需要付出比大城市裏的新人物更多的努力,同時也需要有各種條件的配合才能跟得上層出不窮的新報刊、分歧多樣的新思想和全國性精英名流的新論述。1922年就有人感嘆:“我想這個破天荒的‘五四運動’誰也都知道!真不料還有一種中學畢業生不知道這個‘五四運動’!” 中學畢業生在1920年代已屬於讀書人中的較高層級,若他們中還有一部分人不知道“五四運動”,這說明五四運動與讀書人的聯結大概並不如日後想象的那樣自然。特別是那些囿於地方的讀書人,他們要真正與“五四運動”相聯結取決於三個條件:第一、當地與外界的訊息流通程度;第二、每一個具體人物的人際網絡;第三、地域性的學風和士風。在這幾方面錢穆都恰恰有自己和新文化的錯綜因緣。

青年錢穆

晚年錢穆

從訊息流通程度說,上海在清末民初是全國最大的“新文化”生產與傳播中心,到五四時期也是不亞於北京的另一箇中心。錢穆所在的盪口、梅村、後宅等江南村鎮、市鎮,作爲上海之“周邊”,水網密佈,河道林立,“爲工業化前的社會提供了最便捷廉價的交通運輸條件”,並且早已形成了“公共交通系統”。這種“公共交通系統”據葛劍雄形容是“達官貴人、地主富商可以通過私家船舶進行‘門對門’的來往,就是沒落的士大夫和窮人,也完全可以通過‘航船’來往於城鄉之間”。

因此,錢穆獲得新報刊和接觸新思想的條件相較於離上海較遠的廣大內陸地區的讀書人要便利得多。1912年,錢穆任教所在的無錫秦家水渠雖然四面被太湖環繞,僅架一橋通向外面世界,而且夜間懸橋,交通斷絕。但就在這樣的地方錢穆仍能定期讀到商務印書館的主力刊物《東方雜誌》,參加商務印書館的徵文比賽,足見當地以縱橫水道來傳遞訊息的發達和暢通。

同時這些村鎮、市鎮的中心——無錫城也不是個小地方,城內商鋪林立,書局衆多。1915年《青年雜誌》在無錫已有兩個代派處,一個是文華書局,一個是樂羣公司,從《新青年》的記載看至少到1919年無錫這兩個代派處並未曾變更。錢穆經常通過文華書局來買書,大致可推測他讀的《新青年》就來自於此。

從個體的人際網絡看,錢穆18歲走出“七房橋”後,在各鄉校任教的過程中結識了不少幫助他獲得新文化,並一同研求新文化的好友。其中有兩個人非常重要,一個是秦仲立,另一個是朱懷天。 在秦仲立的推薦和鼓勵下,錢穆在三兼小學任教時曾“遍讀嚴(復)譯各書”。 朱懷天則是錢穆在無錫第四高等小學任教時的同事和摯友。他的生平故事以往只見於《師友雜憶》,而較少有人利用錢穆爲朱懷天編輯的遺文集。透過這份重要材料我們可以瞭解到更多的類似錢穆、朱懷天這樣的小鎮青年與五四運動交錯互動的場景。

在錢、朱共處的兩年時間裏,二人友誼極其深厚,據錢穆形容是“日常起居幾若形影之不相離,而意興議論之所到,亦多與餘有交關出入焉”。 朱懷天則描述爲:“吾自獲交賓四,二年於茲矣。其晨夕相共,以放論至廣莫無垠之域,不自今日始矣。固嘗抵掌高談,辯對縱橫於原野,亦嘗臨風擊節,操守砥礪乎冰霜。蓋凡賓四所日夕孶孶以修學敏行者,夙已窺見其十八。”

因此,朱懷天讀過的新書新刊,錢穆也大多有所涉獵。從朱氏的日記、文章和所編教材看,他讀過《新青年》上胡適、陳獨秀、劉半農等人的文章,《東方雜誌》上胡適的文章,《時事新報》上張東蓀的文章,胡適的《中國哲學史大綱》《嘗試集》,著名五四“烈士”郭欽光的《修養餘墨》等。 這些報刊書籍有些在錢穆本人的材料裏出現過,有些則未有過蹤跡,透過朱懷天的遺文我們能更詳細地瞭解錢穆在五四運動時期的閱讀世界。

在閱讀來自北京、上海的“新文化”書報的同時,錢穆和朱懷天都表現出對子學、理學和佛學的濃厚興趣,這是因爲清末以來尊西崇新的風潮不僅帶來了歐美的思想和學說,同時也開啓了中國傳統中的非正統學說流行的大門。子學和佛學能夠爲五四運動時期的儒學批判提供來自傳統的武器 ,而理學中的一些思想元素又是當時新青年淬鍊道德,磨礪“修身”的重要憑藉。 比照兩人材料我們大致可以看到子學是二人結識前就已有的共同興趣;佛學方面錢穆受到朱懷天的影響大;對理學朱懷天一開始相當牴觸,後來則漸被錢穆感染,有所轉變。

正因爲兩人都對子學、佛學深感興趣,1918年,錢、朱二人圍繞上海出版的《宥言》一書展開過激辯。錢穆在《師友雜憶》中說此事表明“時中國共產主義尚未大興,而餘兩人則早已辯論及之矣”。 這話其實需要進一步辨析,牽涉的問題甚多,這裏只指出一點:如果錢、朱二人真是在1918年就開始討論和馬克思主義相聯繫的“共產主義”,可能就略高估了二人當時僅是小鎮青年的思想能力和思考範圍。引發二人激辯的《宥言》一書並非像錢穆所說的——暢衍自“日本信仰共產主義大師河上肇”的學說。從日後的分梳看,錢、朱二人討論的其實是無政府主義,而且這種“無政府主義”的底色不是克魯泡特金、巴枯寧、蒲魯東等人的西洋無政府主義,而是來源於墨、老、莊諸家的中國式無政府主義。 爲何如此?這就要討論錢穆與五四運動之間複雜因緣的第三個方面——江南地區的學風、士風與新文化的關係。

五四運動不是憑空而出的,對地方讀書人而言,他們一定是處於當地學風和士風的“既存狀態”中來認知和接受新文化,概括言之江南地區的“既存狀態”有以下兩個重要特點。

第一,前文已述上海是清末民初“新文化”的生產與傳播中心,這些“新文化”的因子有的在五四時期落到了次一級的、不顯著的層次上,另有一些在清末民初受到一定程度的壓抑,到五四時期反而重新受矚目。特別是在地方上,這些因子會因爲新的時勢變得相當活躍。《宥言》的傳播、閱讀就是清末民初一些被壓抑的“新文化”因子被重新發現,進而引發了小鎮青年關注的典型案例。

《宥言》一書共25篇,目次具體爲:三無第一、尊道第二、平治第三、走私第四、破罔第五、治學第六、施教第七、闢孟第八、崇莊第九、辨墨第十、男女第十一、言文第十二、廢易第十三、斥軍第十四、毀法第十五、罷黨教第十六、疾名第十七、盜賊第十八、易簡第十九、大義第二十、火藏第二十一、喪祭第二十二、不經第二十三、不史第二十四、樂生第二十五。 作者吳在(公之)是朱懷天在江蘇第二師範(清末爲上海龍門師範)求學時的老師。吳氏是清末上海教育界的新人物,曾短暫留日,但從其留日時間和河上肇轉向共產主義的時間判斷,他不太可能從河上肇那裏獲取有關“共產主義”的思想資源。

從《宥言》的內容和吳氏經歷可推斷此書的取資來源大概有三個:最重要的是江亢虎與中國社會黨宣揚的“社會主義學說”,其要點在無國家、無宗教、無家庭的“三無主義”,在民初這種“社會主義學說”傳播最廣泛的地域是上海和江南地區。這從1912年左右葉聖陶和顧頡剛的通信中能看得比較明白。 另外兩個即譚嗣同的《仁學》和康有爲的《大同書》,也在江南地區流傳甚廣。

這三種思想資源都屬於清末民初“新文化”的因子,但在五四運動之前,江亢虎宣傳“三無主義”的書被清政府和北京政府嚴查猛禁 ;譚嗣同《仁學》中對倫常禮教的批判未能“燒起真正的革命的烈火”,受關注的是其中宣揚“反滿”的部分 ;康有爲《大同書》裏的激烈思想也要等到1913年在《不忍》雜誌上發表後才漸漸廣爲人知。可是五四運動興起後,這些思想因子都被在上海的“老新黨”吳在整合雜糅,寫進了他半通不通的小冊子《宥言》之中,並通過師生授受的渠道引發了錢穆和朱懷天等小鎮青年的閱讀與辯論。

與朱懷天辯論後,錢穆以儒學爲基本立場,寫過《闢宥言》一文,可惜文本已佚,但其文旨的蛛絲馬跡仍在。1943年5月,錢穆撰《道家思想與安那其主義》一文發表在《思想與時代》雜誌上,文中說道:

儒家之吸收墨、道兩家思想以自己彌補與自己擴充……舉《禮運》一篇論之。禮爲墨、道兩家共同反對的一大節目,他們都認爲禮是人類虛僞文明之結晶;但儒家最看重禮,儒家的理想社會與理想人生都要用禮來支撐。《禮運》的價值,正在其儘可能地採納墨、道兩家批斥禮的短處,再用來重新建立禮的體系。或說禮運思想出於道家,或說禮運思想出於墨家,其實《禮運》依然是儒家精神,只不過吸收了墨、道兩家的精華以自廣。

這種強調《禮運》之作是爲回應墨、道兩家對“禮”的批斥,卻依然源本於儒家精神的看法,可能正是錢穆從早年寫《闢宥言》開始的持續思考。而文中拿儒家與“西方耶教及近代社會運動者”作比,特別指出“(儒家)精神似乎每易側重在向上的,而忽略了向下”,則更能看出五四思潮對錢穆帶來的持久影響。

第二,江南地區在明清時代就是科舉重鎮,文風鼎盛,從而形成了一套“別有淵源”的東南學術和東南文化。 這套文化與學術的分量在地方讀書人心中有清晰的體現。1908年常熟士人徐兆瑋說:“江左爲人文淵藪,而吾邑尤以科第相高。” 1917年常州武進縣教育會在《會刊》發刊詞中也認爲本邑“素爲東南人文淵藪”。 到1920年無錫國專招生,錄取名額僅24人,報考者卻達千人之多,這固然和無錫國專畢業後的優渥出路有關,但亦可見東南學術和東南文化的持久影響力。 所以當時有人會寫信給唐文治說:“足下樂育英才之心老而彌篤,南方文學賴以維持不墜,此事自關世運,無俟下走之稱述也。”

但另一方面,英才輩出、文風鼎盛造成了這一地區科舉競爭的空前激烈,因此在明清時代不少江南讀書人因爲科考之路異常崎嶇而不再走經生之途,轉而成爲了沉迷吟詩作畫的文人和探索“奇技淫巧”的疇人。 這表明東南之學術和文化經常會面對大量無緣進入其中之人的不滿,即一套強大權威的存在往往會催生一批不滿於這權威之人。一旦政治、社會、學術的空氣發生大的轉換,他們就會利用這種變化來挑戰既存權威。像朱懷天,他除了關注北京那些講新文化的大人物外,還特別注意“南方耆宿”唐文治的一舉一動 ,經常想寫文章來駁斥唐的各種觀點,所謂“讀《論語》既竟,頗不適。擬就所見及作《讀書怪語》一書,已成其序,更擬將唐文治每篇大義釋要辨之,此亦爲世道人心計也”。

因此在民初,江南地區既不乏嚴守東南學術和文化之奧義的長老耆宿,又多有倍感傳統之壓力,希望挑戰、突破、改造這種學術和文化的青年猛將,於是此時的江南就成爲一個傳統與現代互相交錯,保守與開新同行並存的地方。錢穆和五四運動之間的絞纏關係與此實頗有關聯。

以上說的是錢穆如何能夠接觸新文化的那些因緣,那麼在通過各種渠道接觸了新文化之後,錢穆又是以怎樣的方式介入了五四運動,介入程度如何呢?

二、“逐月看《新青年》”之後

從各種材料看,錢穆並不僅僅滿足於做一個《新青年》的讀者。大約1921年他編寫過白話歷史教科書,遺憾的是僅僅編寫了五課後就未再繼續;1922—1923年在福建廈門的錢穆寫過不少白話詩,目前留存大約10首。在《師友雜憶》裏錢穆生動描繪過他在鄉間小學試驗語體文教學和向《時事新報·學燈副刊》(以下簡稱《學燈》)投稿的情形。 但至今尚未引起重視的是錢穆在五四運動時期還有相當數量的佚文和“準佚文”。這些文章大致可分爲兩部分:一部分是錢穆發表在《學燈》上的文章,另一部分是他在《教育雜誌》和其他各種報刊上發表的討論中小學教育的文章。通過它們我們可以發現在“逐月看《新青年》” 之後的幾年,錢穆對於五四運動的諸多熱點討論反應十分迅速,而且有相當程度的文字介入。

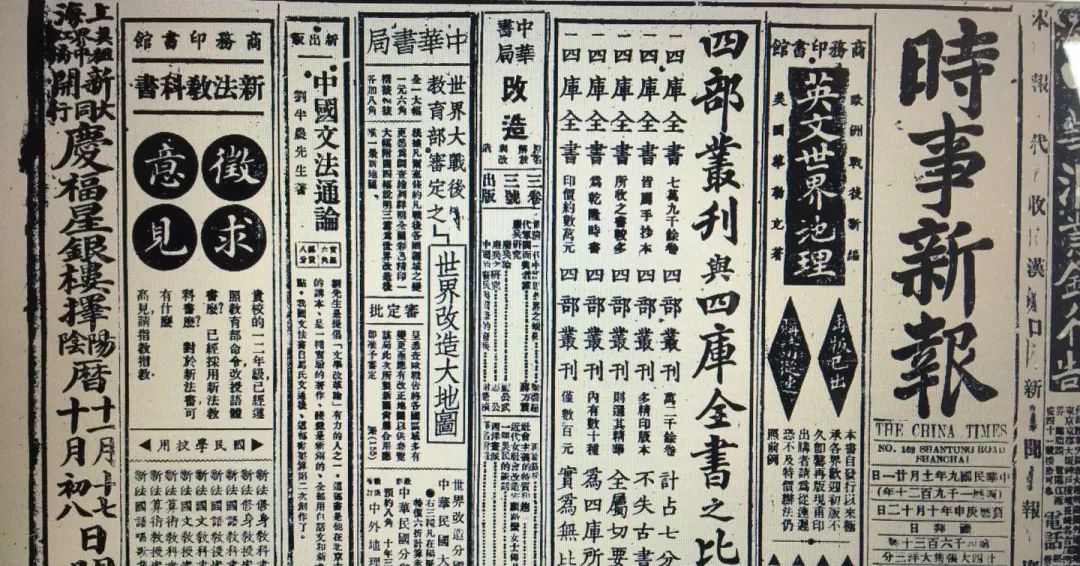

時事新報

錢穆在《學燈》上發表的文章有20篇,時間集中於1921—1923年。1921年,錢穆發表有《意志自由與責任》(1月16日第4張第1版,“評壇”)、《因果》(1月20日第4張第1版,“評壇”)、《愛與欲》(1月21日第4張第1版,“評壇”)、《力命》(2月3日第4張第1版,“評壇”)、《新舊》(2月13日第4張第1版,“評壇”)、《愛與工作》(3月21日第4張第1版,“青年俱樂部”)、《柏格森沙中插指之喻》(3月25日第4張第1版,“論壇”)、《皈依》(4月8日第4張第2版,“青年俱樂部”)、《性理》(4月11日第4張第2版,“青年俱樂部”)、《表現與志向》(4月20日第4張第1版,“青年俱樂部”)、《讀張譯“創化論”的我見》(4月21日第4張第1版;4月22日第4張第1版;4月23日第4張1、2版,“論壇”)、《改革中國圖書分類芻議》(11月27日第4張第2版;11月28日第4張第2版,“雜載”)等12篇文章。1922年,錢穆發表有《讀羅素哲學問題論邏輯》(10月7日第1、2版,“哲學”)。1923年,錢穆發表有《屈原考證》(1月8日第3、4版;1月9日第4、5版;1月10日第4版,“文藝”)、《漁父》(2月2日第3版,“文藝”)、《鯀的異聞》(2月3日第4版,“文藝”)、《王船山學說》(2月9日第2、3版,2月10日第2、3版,“哲學”)、《斯多噶派與中庸》(2月22日第1、2版,“哲學”)、《伊壁鳩魯與莊子》(3月4日第1、2版,3月5日第1、2版,“哲學”)、《旁觀者言》(7月9日第1版,“哲學”)等7篇文章。

《學燈》當時是一個影響力極大的傳播新文化的副刊,錢穆在《學燈》發表如此數量文章本身就是一個他與五四運動積極互動的有力證明。在《學燈》的文章裏,錢穆“鄉鎮教師”形象相對淡化,來自地方的“新知識青年”的形象比較突出。從文章標題和內容看,錢穆作爲一個來自地方的“新知識青年”熟悉時人翻譯的柏格森作品 ,讀過羅素的許多著作 ,能熟練運用杜威的“工具主義”和柏格森的“創化論”來詮釋王夫之思想 ,能做中西思想的宏觀比較。 他還能言辭明確地與胡適討論屈原有無其人 ,並直接撰文進入了日後著名的科玄論戰。 這些文字水準不俗,足以引發《學燈》龐大讀者羣中那些有“慧眼識才”能力之人的關注。通過在《學燈》的經常“亮相”,錢穆的文章被《清華週刊》介紹,並在滬上小有名氣,被人認爲“文體獨異”。

從《教育雜誌》等報刊上發表的文章論,錢穆在這些地方是以一個對教育變革有持續思考的中小學鄉鎮教師的形象進入公共輿論圈的討論。早在1913年錢穆就在《教育雜誌》上發表了《中學校教科用書之商榷》一文。 不過當時錢氏文章只是屬於“來稿”,其後數年他也未在《教育雜誌》上發過一篇文章。到1919年年末,錢穆開始了他在《教育雜誌》上發表文章的高潮。第11卷第12號上發表《廢止學校記分考試議》,第12卷第4號上發表《研究白話文之兩面》,第12卷第6號上發表《中等學校國文教授之討論》。 在其他刊物上錢穆亦發表了不少相關文章,如1923年在《師範教育》上發表《中等學校的國文教授》。 1924年在《申報·教育與人生》週刊上發表《指導中等學生課外讀書問題之討論》。 1925年在《新教育》上發表《編纂中等學校國文科公用教本之意見》等。

這些文章均與五四運動的理念和目標關係密切,比如學校是否要廢止考試就是當時各方激烈爭論的問題,白話文就更是運動目標的重中之重。而在衆多討論中錢穆表達意見最多,最能見其當時心態和位置的大概落在“國文該如何教”這一問題上。

1920年3月13日,胡適在北京高師附屬中學演講“中學國文教授法”,講演由周蘧即周予同記錄,發表在《北京高師教育叢刊》第2集(1920年3月)。此稿後經胡適修改增刪發表在《新青年》第8卷第1號(1920年9月),這就是著名的《中學國文的教授》一文。 此文刊發後引發了諸多著名或不著名人士的評論、回應、商榷和拓展 ,也有地方上的教師按照胡適意見亦步亦趨去做。 錢穆就說:“年來對於中等學校之國文教學,既爲一般所重視,而關於此問題之討論,其雜見於各雜誌報章者,亦不爲不多。”

在這些討論文章中,錢穆的一系列作品值得加以特別注意。像他發表在《教育雜誌》上的《中等學校國文教授之討論》一文,寫作日期繫於“(民國)九年四月廿八日”。 這一日期表明錢穆與其他回應胡適文章的人不盡相同,他應是看了《北京高師教育叢刊》上胡適演講的直接記錄稿後就開始作回應文章,而其他作者則基本都是看了《新青年》上的修訂版文章後纔開始回應。這一點足證錢穆對於胡適言論和文章的持續性關注。

若把這批錢穆以中小學鄉鎮教師形象介入五四運動的文章通讀一過,我們會發現在某些文字裏,錢穆當時對各方“國文該如何教”的觀點特別是胡適的觀點會有所“立異”。如胡適說到中學古文教材的選擇時,提出“第一年級讀近人的文章,如梁任公、康有爲、章太炎、章行嚴、嚴幾道的散文”。 錢穆就說:“最近期文所當充分選擇,而不幸可納選擇之範圍者亦不多。……嚴(復)譯諸書故走僻澀,一不宜,章太炎文亦有之。……梁任公文多空套,太冗長,三不宜。報章雜誌此病多有之。最近新文體中嘲笑謾罵,意主爭論,以應教授文學之選擇,四不宜。因時因人立論之文,事過境遷,以入選材,恐滋誤會,五不宜。淺顯平常之作可以瀏覽,以入教材,六不宜。”

但從這些文章整體的傾向和脈絡看,錢穆此時又在不少地方與胡適有着近似的觀念和看法,其“趨新”乃至“趨胡”的程度要超過既往認知。《全集》編者曾針對《中等學校國文教授之討論》和《編纂中等學校國文科公用教本之意見》二文特別下按語說:“當時先生對於中等學校國文教學之意見如此,越後似稍有轉變。二文得於先生逝世之後,先生未再寓目。並請讀者注意。” 其實“稍有轉變”是相當委婉的說法,錢穆在兩篇文章裏有不少典型的“新青年”意見。像錢穆談到編纂中學國文“公用教本”時提出一定要“每篇文字均加新式標點符號,分段提行”。 類似的話以後他大概就不太會說。這還只是新書寫形式的表現,更重要的是他當時對於自己治學的入門書——“韓柳古文唐宋八家”打過幾下“翻天印”。

在《中等學校國文教授之討論》中,他批評韓愈、柳宗元的文章常有求“私人利祿地位之臭味”,又愛“虛張衛道之旗”,字句間皆有“富貴驕汰之氣”。受韓、柳氏影響的那些古文亦有“空論史籍陳賬”之病和“弄巧酬俗”之風。對《古文辭類纂》和其他古文選本,他的態度是“所選自韓柳以下,除八類、兩證、一本以外,猶有幾何?則復拘於格律,限於體勢,而時移勢遷,所言與今多不合,則其無選擇之價值可見。曾選較姚佳,然不免上述諸弊。至若古文翼、眉詮、觀止諸選,卑不足論”。

王汎森曾指出“錢穆第一期的治學以古文辭爲主” ,這在錢穆自己的回憶中可得到充分證明。 到1920年雖然錢穆已偏向於子學和理學,認識到“姚、曾古文義法,並非學術止境”。 但對“古文”作如此明顯的批評恐怕是其治學中的一個特殊階段,而這一特殊階段的形成和五四運動的影響大概很有些關係。在另一篇未收入《全集》的《中等學校的國文教授》(1923年)裏錢穆的“新青年”口吻還要更甚。

此文首先明確表達他當時對於“新舊”的態度,開篇即說:中等學校的國文教授“絕對應該取迎新的態度,而不應該‘戀舊’”。所謂“新的態度”是:“一、我絕對贊成新文學;二、新文化不是‘發生’在最近的五六年,他有他二千年來文學史上的根據,而爲一種自然的趨勢;三、新文學不是‘完成’在最近的五六年,他尚在我們繼續的努力創造中,而爲一種理想的計劃;四、理想中的高級中學校的國文教材是一部完全新文學史中重要的史料;五、抱新文學者的態度的國文教授應該使學生有迎新的態度,而進層有創新的能力,這纔是他的成功。”

接着錢穆更直接提出“必要打破‘聖’‘經’的偶像”。他對於這一年南開學校和東南大學附屬中學展開的“讀經”表示極不贊成,說:如拿着“聖”“經”兩個觀念來讀古書,“我是絕對否認”! 這樣的話和同時期胡適的觀念非常近似。1921年8月胡適在評論孫德謙(益庵)的《諸子通考》時就特別說:

他(按孫德謙)說“其言則無悖於經教”,似仍未脫儒家的窠臼。他的書受此一個觀念的惡影響真不少!如說:“無諸子而聖人之經尊,有諸子而聖人之道大”;“無諸子而聖人之經固尊,有諸子而聖人之道益廣”;此皆有所蔽之言。他先存了這個觀念,故必欲說老子合於“易之嗛嗛”,陰陽家通於《易》,墨家爲禮官之支與,申、韓得《春秋》之學,縱橫、小說皆本《詩》教!此等附會,大足爲此書之累。

正因這一階段和胡適分享着相似的觀念,因此在錢穆當時看來,在“五經”系統裏,讀《左傳》不如讀《戰國策》,因爲“《左傳》的文字是粉飾底、《左傳》的氣派是誇大底,哪裏有《國策》直爽平實”?讀《禮記》不如讀《呂氏春秋》,“《禮記》是漢人手筆,他最顯著的色彩是‘荀卿派’,是‘楚人文學’,是‘文過其實’,是好‘堆砌字句’,是好‘連漫無修歇’,是好‘一氣排下’,是比較的容易養成‘籠統’‘放蕩’底氣習,也和現在新潮流、新趨勢不合,爲什麼把來教學生呢?‘內則’‘典禮’還可應用麼?難道‘王制’‘月令’是何信爲真麼?難道‘檀弓’‘喪大記’‘喪服小記’之類不可不研究麼?難道‘投壺’‘鄉飲酒’要把來恢復麼?”讀《尚書》不如讀《史記》,“《尚書》是真僞參半的……真《尚書》試問共有幾篇可供中學生讀呢?矞皇典麗底《帝典》罷,詰屈聲牙底《盤庚》罷,試問學生把來,特別底讀了,有何益處呢?”

在“四書”的系統裏,錢穆認爲《論語》稍好,“只可惜終帶有濃厚的貴族色彩和‘政治意味’,似覺不如耶穌聖經是平民底、社會底”。《大學》《中庸》一類固然並非沒有價值, “但是爲什麼要教學生拘拘然專修儒者一派底學說呢”?

以上梳理大概都可證明錢穆日後說的對於新文化“一字、一句、一言、一辭,亦曾悉心以求”並不誇張。 因此在這段時間裏(大致可斷至1924年前後)錢穆不僅是個“江南古鎮的新派人物”,也是廈門、無錫城裏的“新派人物”。但和《師友雜憶》裏錢穆所表述類似,在“悉心以求新文化”後他緊接了一句“反而尋之古籍”,提示我們錢氏之“求新文化”究竟與“重溫舊書”之間是何關係仍有重新解說的必要。

三、“重溫舊書”的內在理路與外部環境

在《師友雜憶》的敘述裏錢穆“逐月讀《新青年》”與“重溫舊書” 好像是一個轉折和決絕的過程。這與他從1930年代起,凡立一說,總要樹“五四運動”和“新文化”爲標靶密切相關。 若返回歷史現場,錢穆讀《新青年》其實無礙於他讀舊書,他也未中斷過讀舊書。但五四運動對錢穆讀何種舊書與用什麼樣的態度去讀舊書卻是有影響的。這些影響一關乎錢穆早年治學的內在理路,二則聯繫於錢穆早年治學的外部環境。

從錢穆早年治學的內在理路看,他讀舊書的內容和方式有與五四運動接得上的部分,亦有與五四運動難以接榫的部分。從接得上的部分來說,五四運動除了引進“東西洋學理”外,亦着力於批判以往列於正統序列的那些“舊書”,同時更全力以赴地“發現”以往不在正統序列裏的、被壓抑的那些“舊書”,以藉此來改寫和重塑中國傳統,爲其“開新”的大事業定下起點和尋找依據。錢穆的治學次第據余英時先生總結是“最初從文學入手,遂治集部。又‘因文見道’,轉入理學,再從理學反溯至經學、子學,然後順理成章進入清代的考證學……最後歸宿在史學”。

從余英時這段話出發,結合上文,我們可以看到:從1910年代末到1920年代初,錢穆正處於不滿足於“文學”進而批評“文學”,傾心於“子學”又依靠“理學”立身 ,治羣經而漸漸希望排斥“經生”門戶之見的階段。這讓他在某些點上如唐宋古文的地位評估,經學的史學化問題,新子學的建設乃至於反思“綱常名教”的態度等方面都能與倡導新文化諸巨擘讀“舊書”的方式有一些契合。以至在《國學概論》裏,他基本贊同並吸收了錢玄同關於“六經”的看法,在《中國近三百年學術史》中他對譚嗣同的“沖決網羅”也多有肯定。

從難以接榫的部分看,首先,錢穆一生並不拒絕與世界“新潮流”“新精神”相結合的“變革”,但正如余英時所言,其治學最強調的是:在“變”之前,要對中國的文化傳統有一個真切地瞭解 ,這個基本態度的形成和錢穆的生命經歷密切相關。而錢穆這個要真切瞭解中國文化傳統的基本態度和倡導新文化諸巨擘的理路是衝突的,且難以調和。

錢穆部分照片一覽

<< 滑動查看下一張圖片 >>

五四運動的大目標是改造所謂中國傳統的舊倫理、舊道德。改造的途徑大致來說一條在宣揚追隨歐風美雨的“西化”,一條在新文化主潮流佈全國的“統一化”。而錢穆所看到的江南地區的情況,無論對“西化”還是對“統一化”都會有所反思和修正。相比不少新青年藉助“西化”眼光將中國傳統看作“殭屍”,並將講求傳統看成“殭屍的出祟”,錢穆看到的“傳統”卻不是僵死的,而是富有生命力的,能夠向現代轉化的“傳統”。 爲何如此?這源於錢穆生命中點點滴滴受惠於傳統的那些細節。

錢穆父親過世後,家中留下孤兒寡母,生活艱困。在這段艱苦歲月裏是家族義莊的錢米幫助錢穆一家渡過了難關。錢穆長兄也因爲有無錫縣城裏“恤孤會”發給的獎學金,才得以繼續求學。這些親身和切身的經歷都會讓錢穆對“傳統”的認知和周予同等有所不同。

對應於不少知識分子由“統一化”目標而盼望自上而下建設一個整齊劃一的富強之國,在錢穆看來地方的旺盛活力纔是中國復興的基礎所在,清末民初江南的村鎮、市鎮實際上也依然保持着這份活力。錢穆在《師友雜憶》中就直接說無錫盪口“雖系遠離縣城四十里外一小鎮”,但“居民之生活水準、知識程度亦不低”。因此“工商社會”未必勝過“農業社會”。

其次,錢穆早年的治學基本屬於“自學”,在此期間錢穆雖不乏“私窺古人陳編,既無師友指點,亦不知所謂爲學之門徑與方法”的苦惱 ,但這一個不受學校規程束縛,放眼讀書的過程卻讓他在困頓和無意中接近了原先那些江南大儒的治學方式,因此其治學所強調和看重的至少在三個方面與學校出身的五四運動主流人物不同。第一,錢穆從內心深處不願意做“各自的專門家”,而是追求通博的“士大夫之學”;第二,錢穆對讀書的要求是傳統讀書人看重並踐行的“熟讀成誦”,而非現代分科體制下的泛覽無歸;第三,錢穆不認爲“讀書只爲是供給我著書的材料”,而是與他的安身立命直接聯繫。 由此錢穆治學的自我要求是“通曉前人大體”,“必先對此門類之知識有寬博成系統之認識,然後可以進而爲窄而深之研討”。

基於以上兩個原因,五四運動時期錢穆雖有相當“趨新”的言辭,但因爲其治學一能打通經史子集,二又重先秦之基本,所以他的調整亦相當快。即使在前引錢穆“趨新”程度最高的文章中,他還是說要“連接新底萌芽到舊的根柢上去,教他開完滿之花、堅實之果”。 而在1924年的文章《指導中等學生課外讀書問題之討論》中,錢穆的調整能看得更加明白。

在這篇文章裏錢穆先在開給中學生閱讀的書目上就有所“反撥”:各級國文,除精讀選文外,每學年由校指定課外讀書一種,爲共同之研究。……前期第一年讀《論語》,第二年《孟子》,第三年《史記》;後期第一年《左傳》,第二年《詩經》,第三年諸子,規定老、墨、莊、荀、韓、呂、淮南、小戴禮、《論衡》九部,由學生選其一部或兩部。

這個書目清晰說明相較四年前的《中等學校國文教授之討論》和一年前的《中學國文的教授》,除了仍未選唐宋古文(不知是否在精讀篇目裏)和《尚書》外,其他錢穆原本激烈批評過的《左傳》《禮記》、稍有保留意見的《論語》都進入了書單之中。更重要的是文中錢穆表達了爲何要讀這些“舊書”,特別是《論語》《孟子》等正統“舊書”的態度。

他說:“選擇標準須求其近於根本的,要讀程、朱、陸、王尊孔的書籍,和現代胡(適)、陳(獨秀)諸君非孔的言論,究竟先讀(論)語、孟(子)本書。選擇標準須求其近於普遍的。近人以《拊掌錄》《魔俠傳》、宋詞、元典、王充《論衡》、崔述《考信錄》等列爲中學課外之讀品,究竟較之(論)語、孟(子),孰爲有更普遍之價值?”又說:“孔、墨、孟、荀本不必定爭高下。惟即以書籍而論,(論)語、孟(子)自宜先讀。墨(子)、荀(子)自應後及。(論)語、孟(子)之言,自可授之人人,墨(子)、荀(子),不得不期以專究”。

這些話都說明此時錢穆在五四運動的紛歧言論中已找到了一個立足於“整個文化大傳統即道統”的基本立場。 所謂“重溫舊書”正表示他從前雖然一直讀“舊書”,但內心大概是處於相對混沌而不斷調適的狀態,到此時已開始變爲相對胸有定見地來讀“舊書”。

不過錢穆雖在1924年左右找到了自己的基本立場,胸有定見地來讀舊書,但此後數年間,他畢竟是以幾部呼應新文化主流的考據作品進入大學、聞名學界的,這種情形大概需要從錢穆當時治學的外部環境來解釋。

首先,我們應當理解尋求“社會上升”對於地方讀書人尤其是錢穆這樣的小鎮青年的重要性,進而探求民初“讀舊書”與讀書人“社會上升”之間的緊密關聯。科舉廢除後,地方讀書人的“社會上升”出於多途,可從政,可經商,亦可參軍,但不少讀書人仍希望能通過“讀書”來求上進,不過此時困擾他們的一大問題是以前是讀四書和五經,而現在應該讀哪些書來求上進?大約1914年葉聖陶注意到江蘇省視學侯葆三在《教育雜誌》上發文提倡中小學教師研究《說文》,消息一出,“坊間小學書極爲名貴,謂頗有來買者”。 一篇省視學的文章就能這樣有力地影響地方人士的讀書選擇,可見科舉雖然不在,但由政府渠道發佈的“讀書訊號”仍相當重要,而國立大學大概較省視學更能代表“國家”,其號召讀什麼書、怎樣讀書,地方讀書人基本都會視之爲圭臬,錢穆也不例外。

1910年代,錢穆因爲心中常有“未能進入大學讀書之憾”,所以頗注意北京大學的招生廣告。招生廣告要求考生讀章學誠《文史通義》,錢穆就“求其書讀之,至形於夢寐間”。 《文史通義》自然屬於“舊書”之一種。到1920年代,那些投考北京大學的地方讀書人與錢穆六七年前面對的情形無太大區別。1921年北京大學本科招考的國文題目是“晚周諸子之學說,其影響於後世者若何?試略論之”。 這大概是胡適出的題目。預科國文題目則出自錢玄同等人之手,文言譯白話的題目取材《世說新語》,白話譯文言題目取材《儒林外史》,標點文章題則選了《稼軒詞》序。

從1921年北京大學的招生題目可以發現,新文化之推展雖然已經數年,但入北京大學之考題的重點仍在“舊書”上(到1922年有一個大改變)。只不過這些“舊書”原來是難入“正統”序列的稗官野史和筆記小說,現在被胡適、錢玄同等抬升地位,成爲全國最高學府考題的來源。地方讀書人受此訊號的牽動,內心雖未必真的認同此類“舊書”值得一讀,但爲了考上夢寐以求的北京大學,卻不得不讀。諸多個體均如此思量的話,讀北大教授宣揚的“舊書”也會成爲一種風氣。

而且北京大學雖仍在考“舊書”,但還算是新文化的堡壘。其他如北京法政大學、東南大學等高校,對讀“舊書”的要求大概更甚。1924年有人抱怨過北京法政大學的入學考題仍在用“四書五經義取士”。 同年東南大學考“國學常識”,共四十問。每問中包含《史記》《漢書》《後漢書》《玉臺新詠》《廣韻》《說文解字》《毛詩》《周易》《爾雅》《方言》《釋名》《博雅》《文選》《古文辭類纂》《經史百家雜鈔》《漢魏六朝百三名家集》《楚辭》等書一部或一部以上。有人估算如要全部作答,非泛覽或熟讀這些“舊書”30多部不可。做複習預備的話,則更要泛覽或熟讀這類“舊書”至少一二百部不可。

其次我們則需注意到處於新文化圈中心的那些人物對於五四運動各項事業的分野、輕重與層次是相當清楚的。但在地方讀書人眼中這些區分卻是混雜、錯位和打亂的。“輸入東西洋新知”當然是五四運動的重要目標,但“整理國故”運動在地方讀書人看來一樣是由胡適、梁啓超等巨型知識分子所提倡的“領導性論述”,對他們具有強大吸引力和籠罩力。

1923年一個廣東的青年就寫信給《學生雜誌》說道:“在梅縣的時候,讀了胡適和梁啓超兩位先生介紹研究國學的書目,當時我就想讀幾本他們所介紹的書。” 1925年常熟士人徐兆瑋也發現,“近來中學以上各校多喜譚舊學”。 這種“喜譚舊學”的風氣不能僅僅視爲保守主義的回潮,它和“整理國故”的宣揚其實很有些關係。

由此地方讀書人如果想呼應這個運動,“舊書”又是不得不讀的。傅斯年曾說:“整理國故也是現在很重要的事。” 1920年代錢穆的治學就正是處在一個新文化非常時髦但“國故也很重要”的大環境裏。他讀“舊書”的態度和選擇的方法很多時候與胡適、梁啓超等掀起的各種關於“國學”的討論密切相關。

對此一方面錢穆是衆多地方讀書人中的“異類”,他做學問有獨到的天資、秉賦和毅力,各種關於“國學”的討論於他而言是一種強烈地推動其去讀“舊書”的刺激,直至令他進入了考據研究,最後名震全國。 另一方面,錢穆又是從地方讀書人的立場出發來進入這些討論的,因此他的關注點常會帶有邊緣的色彩和小鎮的角度。比如他堅持認爲即使是小學教師仍有“治國學”的資格。因爲小學教師“責以專精學問,誠爲不可能之事”,但他們“身膺國民教育之重任,則其於本國之文化淵源,政俗沿革,尤不可不心知其意,以毋負此承先啓後之責。國學不張,國性淪亡,則終亦無以立足於斯世。由此言之,小學教師於國學,其研究之不容緩也明矣”。

同時他對各名家爭相開列的“舊書”書目頗不以爲然。這種“不以爲然”很大程度上並非學理上的不同 ,錢穆的一個理據是基於“地方讀書人”的藏書不多與得書不易:

梁任公、胡適之兩先生曾爲學者開列最低限度之國學入門書目,顧其間乃多不經見書。餘嘗戲語朋好:“梁胡爲並世大師,其言當信,餘輩靦顏爲中學國文教師,其實於最低限之國學猶未入門,思之慚赧”。亦有某學生明白爲文,刊諸報端,雲:“梁胡所開書目,今日身任中學國學教師者,猶多未寓目,奈何以繩學者”?此亦自情實之論。餘又見各雜誌報章,屢有開寫中學生國文科應讀書目者,此亦自胡君發端,然餘嘗默自檢諸案頭,時有未備,察諸各校圖書館,以餘所知,亦每有所闕。

由此繼續申論,則可發現五四運動有一個大致的主流和一羣全國聚焦的人物。但若細細分辨,這個主流看似強而有力,其實內部“震盪搖撼”,無穩定之基礎。全國聚焦之人物的意見也往往是前後不一,分歧迭出。此正錢穆所謂“一國之內,省自爲政;一省之內,校自爲風;一校之內,人自爲主;而一人之先後,亦類無一貫之主張”。 這就導致各省、各校、各人都會產生基於各自即時立場與角度的意見,這些意見既來自那個“主流”和聚焦人物的影響,又來自每個人的生活經歷、職業分途和自身對社會上升之期望,錢穆的“重溫舊書”大概正需從這些方面來重新理解。

餘論

長久以來錢穆在不少著述中表現出的是一個“五四運動”和“新文化”的反對者形象,這多少讓人忽視了反對者其實需要“資格准入”,而獲得這種“資格准入”的難度有時可能比成爲支持者還要高,因爲真正的反對者先要深入瞭解,然後才能提出反對。因此錢穆與五四運動的關係應概括爲:他在深入瞭解和參與了五四運動之後,反思和疏離了五四運動。這種略帶弔詭的關係從上文的梳理和前賢的研究中都能看得比較清楚,而其形成的根源則在錢穆當時是一個地方讀書人,在地方讀書人中他又是一個覓路的小鎮青年。這一身份的幾個關鍵詞之間既有彼此的緊張性,又有互相勾連之處。

我們先來看“青年”。1934年錢穆曾寫過一篇著名的紀念文章叫《悼孫以悌》,這篇文章看似悼念亡人,其實很有些“夫子自道”的意味,特別表現在解釋他和孫以悌這樣“轉型時代”青年的共同心路上。在文章裏錢穆談到在變幻無定的時代裏,政治、法律、風俗、信仰等都漸漸變得“無所遵循”,由此“我們應該怎樣生活”這個問題困擾着每一個人,對青年的困擾尤甚。因爲“家庭的父兄長老們,早已失去他們指導子弟生活的權威,並及他們的自信”。青年們要想從他們的家庭、宗族、親戚、鄉黨的環境中間“得到一些將來生活上的習慣和信仰的可靠的基礎,來做他長成後生活的堅實的底層,似乎是不可能”。 由此五四巨擘們倡導的“重新估定一切價值”對於青年而言既有其現實基礎,因爲固有的價值本已極不穩定;又有其迫切需要,因爲越是身處劇變的時代,人們越需要知道依憑怎樣的習慣和信仰去生活。由此從“青年”這個關鍵詞出發錢穆與五四運動之間有着由大時代變遷帶來的親和性。

但錢穆畢竟不是孫以悌,錢與孫的區別在:錢穆一方面是處在一切漸漸變得“無遵循”的過程之中,另一方面他又親身感受、耳濡目染過“有遵循”的樣子。這就和其身份的第二個關鍵詞“小鎮”有關。簡單地說錢穆在去北京之前,他的生活世界基本處於江南的村鎮、市鎮和城市之中。這個他每日感之、識之、認之的世界既是源遠流長的富庶繁華之地,又是積澱深厚的文化光耀之所。江南的村鎮、市鎮和城市讓他先看到了活生生的傳統,進而看到了“轉型時代”的中國雖有各種各樣的病症,但亦有各種各樣的“生力”。因此錢穆心目中的“中國”乃是一個由“認識乃生情感”,由情感而灌注成就的“所見之中國”。他生於斯、長於斯,認同於斯,對“中國”有一種“真誠之深愛”,所以才能做到“一生爲故國招魂”。

與之相對比,胡適、傅斯年等人心目中的中國很大程度上僅是一個“所聞之中國”,他們生於因大運河風光不再而經濟、文化衰落之地與精英不留本鄉、經常外出行商之地,成長於海上洋場與歐美大學,認同雖在“世界”與“民族”之間,但多偏於“世界”,且常是一個不能包納中國,尤其不能包納中國之本來文化的“世界”。 此正如余英時所言,“主流派的中國知識分子”認同於西方文化,都能勇往直前,義無反顧,“他們只有精神解放的喜悅而無困擾之苦”。但像錢穆這樣的學人“則無法接受‘進步’和‘落後’的簡單兩分法,他們求新而不肯棄舊”。

對於錢穆的“求新而不肯棄舊”,以往多關注的是其“不肯棄舊”的那一面,“求新”之一面王汎森曾做過強調,但仍有進一步討論的餘地。而這一面正和錢穆在五四運動時期的第三個關鍵詞“覓路”緊密聯繫在一起。

五四運動不僅是一個啓蒙運動,也不僅是一個反傳統運動,它是一個龐大無比的多層次複合型運動。特別是進入1920年代後,新文化、整理國故、新主義這三股大風同時颳起,吸引和調動着錢穆這樣的地方讀書人。他們希望能憑風借勢走出小鎮,踏上通往外部世界的進步階梯,併爲之付出了無窮的努力。但與風勢鼓盪相伴隨的是全國性的新學術價值層級的逐漸確立和新教育體制的逐步固化。 這是一道日趨狹窄的門!在那個年代裏,連清華大學的學生都在向胡適抱怨“先生現在所擬的書目,我們是無論如何讀不完的”。 而張謇、黃炎培這樣的昔日名士和民國大佬則已被五四巨擘斥之爲“陳死人” ,更遑論那千千萬萬地方上渴望覓得出路,但又難覓出路的讀書人。

從後見之明看,進入大學任教的錢穆已是這批悲欣交集、惶惑不已、山重水複的“覓路”讀書人中的極少數成功者。但即使是成功者,錢穆回首當年的奮鬥歷程仍不免萬千感慨,說:“不知者,亦或疑餘爲學追隨時髦,譁衆取寵,以博當前之稱譽……甘苦之情,又誰知之。故知學問向前,在遙遠之進程中,自不免許多意料不及之支節曲折,錯歧複雜,有違初心者。”

這段話表明在“轉型時代”裏尋尋覓覓的錢穆在五四運動大盛之時不免寫過些細思違背初心的文字,亦有“不知者”日後藉此爲詬病之語和譏謗之言,遂導致錢穆從以文字、學術介入五四起,到自1930年代開始,直至晚年不斷在各種著述中追憶五四和定義五四,其間他常不免會有解釋辯白的衝動,又有暗藏內心的追悔,還有不斷喚起和確認初心的情結。這種種“經歷事實”與“心理事實”的交纏疊加造成了關於錢穆與五四運動的歷史敘述中充滿了曲折和曖昧,值得後學不斷深入探究。

關注我們