新一輪爭奪戰開始——縣改市,如何不再“一哄而上”

2018年10月31日,神木市人民廣場,位於地下的是當地最高端的商業綜合體。(南方週末記者 王宇/圖)

(本文首發於2018年11月15日《南方週末》)

1997年起封凍16年的“縣改市”,在經歷了2010年到2013年的緩慢解凍後,已進入“重啓加速”階段。從審批數量、速度來看,“撤縣設市”已不復當年“井噴”的景象。

按照1993年頒佈的標準,在1994年-1997年這四年間99個縣改市案例中,僅6個縣的3項主要指標能達標。

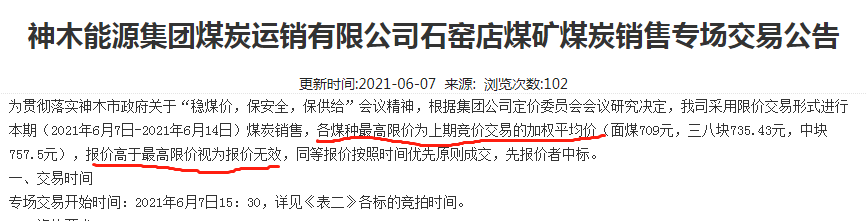

爲了提前建立聯繫,2015年,趁民政部在鄭州開培訓會的機會,神木民政局勘界辦主任王卯堂和同事把幾百冊材料搬到民政部區劃地名司工作人員面前。

新一輪撤縣設市正在加速推進,“種子選手”四川劍閣最近比較“煩”。

地處四川盆地北部邊緣的劍閣縣,早在2015年4月就已對外宣佈,稱按照國務院設定的標準,劍閣具備撤縣設市條件,預計2017年完成申報。

“但針對市的命名有爭論,申請又被‘打’回來了。”2018年10月27日,劍閣縣委一位工作人員告訴南方週末記者,目前“劍閣市”、“劍門關市”、“劍州市”都是備選項。

2018年10月10日,劍閣縣還專門召開了撤縣設市命名論證會,省、市、縣領導、人大代表、政協委員、文化和教育界代表紛紛前來參會,對三個名稱“各抒己見”。

劍閣縣名源自李白《劍閣賦》中的名句“若明月出於劍閣兮,與君兩鄉對酒而相憶!”但在起初醞釀縣改市之後的名字時,“劍閣”二字惜敗於取自國家5A景區名稱的“劍門關”。

“有人覺得如果叫劍門關市,劍閣的文脈就斷了。”前述劍閣縣委工作人員告訴南方週末記者,“圍繞命名,目前爭論仍然激烈。”

就在劍閣按計劃應當完成申報的2017年,已有河北平泉、陝西神木、浙江玉環、四川隆昌、湖南寧鄉和貴州盤縣6縣成功設市。2018年截至目前,又有陝西彬縣、江蘇海安、湖北京山等12個縣宣佈獲國務院批准設市。

這標誌着自1997年起封凍16年的“縣改市”,在經歷了2010年到2013年的緩慢解凍後,已進入“重啓加速”階段,開始了新一輪爭奪戰。

2018年11月1日,民政部區劃地名司司長柳拯在國務院新聞辦政策吹風會上表示,重啓“縣改市”,是爲了解決中國中小城市數量少,分佈不均衡,發展質量和發展水平不高等問題。

如今,排隊申請設市者衆,但從審批數量、速度來看,“撤縣設市”已不復當年“井噴”的景象。無法滿足新定設市標準或者仍有爭議者不得不鎩羽而歸。

趨之若鶩

神木在一年前成功設市。這個擁7635平方公里國土面積的縣級市,位於陝西北部,西接內蒙古鄂爾多斯,東與山西呂梁隔黃河相望。是陝西面積最大的縣(市),也是西北地區縣域綜合實力最強的縣(市),2017年GDP爲1110億元。

2018年10月30日,向南方週末記者回想起獲知設市成功的時刻,神木民政局勘界辦主任王卯堂對當時“難以言表”的複雜心情記憶猶新。

那是2017年4月一個平常的工作日,省裏相熟的朋友給王卯堂發去一條消息:神木撤縣設市已獲國務院批覆。

王卯堂一向處事穩妥,但這次沒忍住,打電話告訴了局長,局長又告訴了縣長,喜訊不脛而走。他很快就接到了省裏的電話:“說不讓你宣揚,怎麼還發出去了?”

“這畢竟是我們民政人多少年的夢想。”一年半之後,王卯堂向南方週末記者解釋當時的“衝動”。

在王卯堂的記憶裏,神木最早提出撤縣設市是在1989年。彼時,全國範圍內剛掀起過一輪撤縣改市的高潮。

按照中國城市和小城鎮改革發展中心理事長李鐵的統計,從1978年開啓“撤縣設市”試點,到神木提出的1991年底,全國已有291個縣成功設市。

“縣改市是改革開放以來行政區劃調整的主要內容之一。”李鐵告訴南方週末記者。

1978年,浙江省嘗試“切塊設市”,將吳興縣湖州鎮、嘉興縣嘉興鎮、紹興縣紹興鎮、金華縣金華鎮和衢縣衢州鎮改爲市。但實踐中,5個市與縣之間矛盾突出。最終,五縣在1981年被撤銷,併入5個縣級市。

1983年,民政部和勞動人事部又向國務院上報了《關於地市機構改革中的幾個重要問題的請示報告》,肯定了撤縣設市模式。

其間,國務院還在1980年批轉了全國城市規劃工作會議提出的“控制大城市規模,合理發展中等城市,積極發展小城市”的方針,這也對此後“縣改市”的興起產生了重要影響。

最早的撤縣設市標準出現在1983年的《請示報告》中,1986年有所修改,但衡量指標主要還是總人口、工業產值、財政收入等。1993年,縣改市的標準再次被修改,加入了人口密度等分類因素。

經過三次調整,設市條件逐步趨細趨嚴。但縣改市的步伐還是越來越快。

從1978年到1991年,全國有291個縣改市,之後從1992年到1996年,4年內撤縣改市的則達到了189個,相比前一階段,這是增長速度更快的4年。

北京大學國家發展研究院副教授李力行用“趨之若鶩”來形容地方政府對縣改市的熱衷,他研究發現形成這一現象的原因是,縣級市相比普通的縣,在稅費收入、審批權限、土地指標、財政人口、官員級別等方面有幾十項好處。

“縣市的區分,不僅僅是名稱上的。”1983年設市的常熟市第一任市長何耀文曾對媒體說,縣的工作重心是三農工作,而市的主要功能是發展工業、城市建設等,縣的用地指標限制得非常死,不能有突破,即使縣政府想改,上面也不會批。“真正要發展,非建市不可。”

一旦設市成功,意味着有了更大的權限和更多的政策支持。不少地方在縣改市之後,都大張旗鼓地舉行慶典活動。

1995年11月3日宣佈撤縣設市獲批的雲南安寧,舉行慶典時,就通過作曲家田豐、施光南,邀請到了李谷一、楊麗萍到現場演出助興。

安寧市政府網在2016年2月刊登的撤縣紀實中寫道,“雖然僅僅是一字之改,但卻是一段歷史的結束,一個嶄新時代的開始。”

爲了能進入“嶄新時代”,被撤的縣越來越多。李鐵計算過,1978年,全國有2011個縣,而從1978年到1996年的18年間,共有480個縣改市,超過總數的23%。

不符合條件也“硬上”政策被封凍

1997年,中央按下暫停鍵,“縣改市”封凍。

“一般分析認爲,(縣改市)暫停的原因主要是對縣改市的泛濫造成假性城市化的擔心,以及戶籍管理、行政管理等方面產生的諸多問題。”北京大學副教授李力行稱。

李力行在2011年研究發現,1997年之前有大量不符合設市標準的縣改成了市。按照1993年頒佈的標準,在1994年-1997年這四年間的99個縣改市案例中,僅6個縣的3項主要指標能達標,分別是非農人口數量和比重、工業產值總量和比重、財政收入。

問題突出的不僅是那3年。事實上,1978年啓動縣改市之後,不符合條件“硬上”、或四處奔走尋求支持的縣屢見不鮮。在1990年撤縣設市的福建福清,便是基礎條件完全不達標、“創造條件也要設”的典型。

2010年12月31日,福清新聞網刊登了時任福清縣民政局局長吳章平關於那段歷史的自述。

按當時標準,撤縣建市必須具備三個條件,首先人均財政收入要達到100元,其次全縣工農業總產值要達到15億元人民幣,最後要有一定的城市規模。

但上述條件福清都不具備, 當時福清人均財政收入只有43元,工農業總產值7.3億元人民幣,不及設市標準的一半。而談及城市規模,當時的福清甚至沒有一條像樣的街道。

“如果按常規的程序走,那肯定門都沒有。”吳章平在自述中回憶,此後他三天兩頭往省民政廳一位處長的辦公室跑,或彙報工作,或請她到福清檢查工作。

兩個多月後,這位處長給吳章平“送了一份大禮”,讓他把福清撤縣建市的申請手續直接報省民政部門,還教給吳章平具體運作方法。

如福清一樣,上世紀八九十年代各縣爲了改成市,都使出了渾身解數,動用各種關係。

浙江的東陽和義烏是在1988年同年設市的,公開新聞報道顯示,兩地在報批階段都曾藉助同鄉等關係爭取支持,希望能搶先一步。

2017年5月,江蘇江陰撤縣設市30週年時,江陰市委老幹部局的薛仲良老人也向媒體詳細回憶了當年的爭取過程。

爲了使各級領導與有關部門瞭解江陰情況,併爲江陰撤縣建市出謀劃策,他們先後奔赴無錫、南京及北京等地爭取,並拜訪了多位籍貫江陰的部級領導,同時也走訪了一些部委,“爭得了他們的關心與幫助。”薛仲良說。

各地奔走的結果是,縣級市大量設立,城市的範圍擴大了。但李鐵也注意到了“有些地方出現了大肆侵佔農村土地,行政管理複雜”等亂象。

李鐵告訴南方週末記者,特別是上世紀90年代中期,美國學者布朗提出的“中國糧食危機論”,引起中國高層的高度重視,在1997年制定了被稱爲最嚴厲耕地保護政策的“11號文”,這也在一定程度上導致了“縣改市”被叫停。

此後十幾年,縣改市幾近停滯。中國城市與小城鎮改革發展中心的數據顯示,1997年有4縣改市,1998年只有1個縣設市,1999年到2009年10年間,全國都沒有新設立過縣級市。

嗅到“解凍”氣息神木聞風而動

直到“縣改市”封凍,神木也沒能“上車”,但對設市的渴望始終紮在神木歷屆領導的心頭。

2010年,神木覺察到政策有所鬆動。那一年雲南蒙自、文山兩縣改市,江西德安縣則劃出了部分區域設立共青城市。接下來,民政部在2013年1月批准了吉林扶余和雲南彌勒兩縣改市,後又批准青海玉樹改市。2014年,雲南香格里拉設市。以西部欠發達省份的縣爲主相繼設市,被視爲“縣改市”重啓的信號。

國家行政學院經濟學教研部主任張佔斌認爲,縣改市重啓信號的明確釋放可以追溯到2012年9月。當年9月19日,時任國務院副總理李克強在省部級幹部推進城鎮化建設研討班上講話,指出要把有條件的東部地區中心鎮、中西部地區縣城和重要邊境口岸,逐步發展成爲中小城市。

一年後,十八屆三中全會做出了“符合條件的縣可以有序改市”的決策,2014年通過的《國家新型城鎮化規劃》又把發展中小城市作爲優化城鎮結構的主攻方向。2017年,已擔任國務院總理的李克強在政府工作報告中進一步提出,推動一批具備條件的縣和特大鎮有序設市。

在縣改市工作全面重啓之前,等了近20年的神木早已聞風而動。

王卯堂是2014年到民政局勘界辦以後才參與到神木設市籌備的相關工作中,但他知道,縣裏在2011年就已經着手新一輪“縣改市”申報。

“嗅到‘解凍’的氣息後,我們主動對接上去,早行動避免了很多麻煩。”王卯堂告訴南方週末記者,撤縣設市的相關文件一般只給到省,不會下到縣裏。爲了抓住機會,神木成立了撤縣設市工作領導小組。一開始,相關工作由政協主席來抓,到了關鍵階段,書記縣長齊上陣,統籌牽頭執行的民政局與各個部門對接。

看不到新一輪“撤縣設市”的具體標準,神木就找出2013年設市的兩縣各項指標,據此提前準備各項材料。

“我們上下擰成一股勁。”王卯堂說,因爲縣裏重視,他並沒有感到本應紛繁複雜的協調工作有多費勁。“管轄神木的榆林市也很支持,需要榆林批的手續,批得都非常快。”

申報的那幾年,神木下了不少“笨功夫”。

爲了提前建立聯繫,2015年,趁民政部在鄭州開培訓會的機會,王卯堂和同事把幾百冊材料搬到民政部區劃地名司工作人員面前。他們找了兩個大紙箱,一人抱一個。“開會的時候,我們也坐在最後一排聽,利用開會間隙請他們看我們準備的材料是不是符合政策要求。我想民政部的同志看到我們這樣盡心盡力準備,也會感動。”王卯堂說。

2017年4月9日,經國務院批准,民政部下發了神木撤縣設市的批覆,當年7月23日,神木市成立大會在神木大劇院舉行。

“設市以後,我們住建局的工作重心,乃至全市的工作重心已經開始向城鎮轉移,但結合鄉村振興,農村的基礎設施建設也不能落後。”2018年10月31日,神木住建局工作人員劉志國告訴南方週末記者。

新標準“卡”住了誰?

“縣長”變成了“市長”,神木縣發改局局長高海雄認爲這是“好事”,但由於神木已經是省直管縣,設市後的體制、機制與以前相比,並沒有明顯變化。

能成爲“省管”的縣畢竟是少數,“改市”對大多數縣來說,依然具有誘惑力。

國務院重啓撤縣改市後,除了2017年、2018年已經獲批的18個縣改市,尚在排隊等待民政部批覆的至少還有一百多個,此外還有大量已在省內走程序,但沒有上報到民政部的“縣改市”計劃,最近,貴州遵義市委已同意習水撤縣設市,山西朔州市委也同意懷仁撤縣設市。

相比於上世紀八九十年代的“放水”,重啓縣改市之後,民政部門的審批謹慎多了。

2018年11月1日,民政部區劃地名司司長柳拯公開表示,爲了避免“一哄而上”,民政部更新了設市條件,明確了申報審覈程序,並將專家論證意見作爲審覈的重要依據,也在總體上把握區域佈局。

之前,已有多個縣因被新標準卡住,“縣改市”的申報工作被迫推遲,安徽蕭縣便是一例。

蕭縣已有三千多年建城史,爲古蕭國故都,秦統一六國之後置蕭縣,名稱沿用至今。2017年2月28日,蕭縣人大通過決議,確定撤縣設市後的名稱爲“蕭國市”,蕭縣設市的工作開始啓動。

見到媒體上不時有縣改市成功的新聞報道,當地居民不斷在網上詢問設立“蕭國市”的進展。2018年10月6日,蕭縣民政局通過政府官網正式回應,但答案不是網友們所期待的。

官方回覆稱,蕭縣撤縣設市還存在一些短板和制約因素。

首先就是經濟水平不達標,根據相關標準測算,在安徽省轄縣中人均GDP或人均財政收入排名前24的縣,才能申請撤縣設市,但蕭縣的人均GDP位居全省第四十八位,人均財政收入也位列全省第二十八名。而且蕭縣的城鎮化率也達不到設市的標準。

關鍵是,蕭縣至今還戴着“國家扶貧開發工作重點縣”的帽子,根據相關規定,“國扶”、“省扶”貧困縣原則上是不設市的。

儘管如此,蕭縣民政局仍表示在“十三五”期間實現撤縣建市目標“切實可行”。安徽另一個正在申報設市的舒城縣,也因各指標偏低而讓撤縣設市工作變得“困難重重”。

“下一步我們將繼續按照從嚴掌握,成熟一個、辦理一個的原則,把握好撤縣改市申報審覈的節奏。”11月1日,民政部區劃地名司司長柳拯表示,除了對每一個申報的地方進行詳細審覈之外,還要從總體上把握撤縣改市的區域佈局,“畫好棋盤再落子”。

查看原文 >>