在用520表達愛的數碼時代 聊天記錄能證明"我愛你"嗎?

摘要:新科技讓人們不再需要將短信抄在本子上,只要你在微信頂端的搜索欄裏輸入“親愛的”“我愛你”之類的詞組,便會直接顯示出你給多少人發過多少次“親愛的”“我愛你”,新科技甚至隨時提醒人們那些本來想淡忘的記憶。如果說過去發出手機短信只是沒有收到回覆,那如今的微信和電子短信(iMessage)就更加可怕,會顯示出對方是否已經收到短信,是否已經閱讀,是否正在回覆。

原標題 520,聊天記錄能證明“我愛你”嗎?

來源 三聯生活週刊

作者 張星雲

2005年“超級女聲”火爆全國,比賽採用短信投票的方式,記得那時班裏那個留着周筆暢同款髮型、戴同款眼鏡的女孩追着我們男生幫忙發短信投票。每個手機號能投15票,每票1毛錢。總決賽那天,冠軍李宇春得到352萬條短信投票,我們班的那位女同學哭了,前三名一共收穫了超過900萬條短信,導致網絡一度癱瘓。

手機短信的出現稍縱即逝,卻徹底改變了人類的表達方式。

《完美陌生人》劇照

1992年,世界上第一條短信在英國沃達豐的網絡上通過電腦向手機發送成功,手機短信誕生。第二年,諾基亞推出第一款支持發送短信的GSM手機——Nokia 1011,短信時代正式開始。

1998年開始,中國移動、聯通先後大範圍拓展短信業務,到了2000年,中國手機短信量突破10億條,2001年則達到189億條,2004年達900億條。

酷酷的周杰倫代言動感地帶,“沒錯,我就是M-ZONE人”;憨厚穩重的葛優代言神州行,“神州行,我看行”。那時全球通最貴,小靈通最便宜,但信號最不好。新時代來臨了,五花八門的手機,從藍屏到初級的智能機,諾基亞最普遍,摩托羅拉最商務,索尼愛立信能放音樂。

圖 | 攝圖網

那時跨網短信1.5毛一條。將手機藏在課本的下一頁裏,晚上在家邊寫作業邊和女同學短信聊天,如果聊得火熱,一週就要充一次值。九鍵鍵盤和默認輸入法對應的每個中文字的位置都已經背得滾瓜爛熟,即便上課也可以做到左手在課桌上持書,右手在課桌下敲打着那些思念和愛慕。夜晚,在黑暗的臥室裏,藍屏手機發出孤單的微光,像一扇小而神祕的窗戶,把另一個世界的月光引進來,輕柔地鋪在男孩女孩的臉上。

即便到了大學也一樣,晚上宿舍熄燈了,男孩們拿出手機,各自看短信聊着,沒有女朋友的,就只能幹躺着了。

那時面對她什麼也說不出來,寫信寫個藏頭詩遞過去的時候都心跳得厲害,但短信讓擁抱新時代的男孩子們學會了勇敢地直接說出“我愛你”,儘管是通過短信。

圖 | 攝圖網

當年剛出現即時通信技術的時候,人們在哀嚎寫情書寄信的時代就要過去了,但如今回望,我們卻發現,在現在這個充斥着圖片、視頻的時代,人們相互交流時打出的文字反而比書信時代寫的字更多了,社會學家們將它稱爲“文字的民主化”。

婉轉的情詩少了,直接的信息傳遞多了,“我愛你”也隨之民主化了。法國蒙彼利埃大學曾對2011年9月至11月間全法國收發的9萬條手機短信內容進行統計,結果顯示,其中出現最多的一個字是“我”,出現最多的詞組是“我愛你”,其次多的是“我不知道”。

隨後人們開始意識到,1萬多塊錢買的臺式電腦會在幾年後變得不如幾千塊買的新電腦,數碼產品更新迭代的時代到來了。

每換一次手機,之前那些滿含愛意的短信記錄也就沒有了。有的人把舊手機留下,儘管早已亮不起來,但保存至今就是因爲捨不得裏面的短信記錄。

圖 | 攝圖網

當愛情進入了數碼時代,一個直接的問題就出現了:如何保存這些非實體的愛的物證?

我曾經看到過不止一個戀愛中的女生將兩人的短信記錄工工整整地抄到本子上,日期時間,表情符號,用兩種顏色的筆區分兩個人的對話,一筆一畫。

這顯然與十幾年後流行的打印微信對話記錄又不一樣。如今有專門的公司負責幫你打印情侶間的微信記錄。只要你轉存數據,付款,公司就會將它們裝訂成精美的小書,每年情人節,這些公司都會接到大量訂單。做這樣事的人,無論男孩還是女孩,都是有心將情侶關係更進一步,似是在證明:正是這些日常生活與情話,讓我們結出了今天的果實。

《想見你》劇照

但在那個手機短信的年代,拿筆將短信一點點抄在本子上的人則有着另一層意味。其實不只女生,也有抄短信的男生,多年後,我的朋友向我道出其中感受:“抄這個動作是一種影射。那是初戀的時候,感覺特別好,但當時懵懵懂懂感覺自己有可能抓不住這段感情,那種熱度總要褪去的,所以把短信抄下來,是想留住那些美好的瞬間。後來在一起了,但因爲不懂,有了感情也不知道怎麼維護,沒有技巧,然後就砸了。兩個人分開了,有時做夢會夢到她,醒來後會拿出那本短信,不斷回味,就像談了好幾次初戀一樣。如果是老夫老妻,誰會去看那本短信呢?”

其實愛情與美好無關年紀。後來朋友還曾與一位有夫之婦談過戀愛,熱戀到一定程度,對方怕老公發現,於是向他詢問,是否允許她把手機上兩人的微信記錄刪掉。顯然,對她來說,那些略帶風險的微信記錄,在她心中很重要。

編碼與解碼

1975年,法國作家羅蘭·巴特(Roland Barthes)在巴黎高等師範學院開設了一門討論課,以歌德的名著《少年維特之煩惱》爲分析對象。這門討論課,聚焦點不是文學名著本身,而是其中戀人的傾訴方式和喃喃自語。他和青年學子們通過分析情侶間的對話,探討戀愛百態:嫉妒、瘋狂、困惑、焦灼、無解、絕望、相思難耐、舊病復發、輕生之念。

兩年後,巴特將自己的情感軌跡和心路歷程融入到這種分析裏,並嘗試通過一種高度神經質的“發散性”行文,寫下了《戀人絮語》。在書中他設置了一種舞臺似的場景,通過一幕幕無頭無尾的片段展現熱戀中的人怎樣說話:那些處於高熱狀態、神神叨叨、囉裏囉嗦、言不及義、顛三倒四的情人們,那些眼睛會發光、神情大起大落、喜怒無常的戀人們,他們怎樣表達和釋放內心的狂熱火焰?

法國作家羅蘭· 巴特

“如今性不再是什麼見不得人的東西,相反,丟人的倒是多愁善感的愛情——人們以另一種道德觀念的名義將其排斥……還有什麼比戀人更蠢呢?”在書中,羅蘭·巴特爲所有的戀人癡語正名。

如今看來,《戀人絮語》的視野是超前的,他在那時就已經開始探討誇讚戀人“真可愛”背後複雜的慾望和空乏的字眼之間的衝突。而當“戀人絮語”於21世紀初微縮在最長160個字符或者70個漢字的短信文本之中時,人們更需要這種超前的視野才能對短信內容進行編碼和解碼:她回覆“好”“好的”與“好噠”有區別嗎?她這句話後面點了三個點,代表語氣的變化,還是欲言又止?這個表情符號代表什麼意思?她回覆“嗯”是拒絕,回覆“嗯嗯”是同意?

短信讓兩人的對話變得含糊、曖昧。在這些簡短的一問一答間,是精挑細選出來的問題,字斟句酌的回答,這場戀愛便在這往復的短信裏完成了最初的考試。

《夫妻的世界》劇照

Merci Alfred網站2015年曾對1億條情侶間的短信做了分析研究,人們發現:在進入一段情侶關係後,男人在前3個月發的短信更多,6個月後,女人發的短信更多;女孩平均回覆短信的時間是2.5分鐘,男孩是4分多鐘;其中66%的女孩會比男孩更早通過短信說出“我愛你”;兩性只在一個數據上是平等的,兩人相處時間越長,短信的字數越少。

相比於曾經緩慢的情書往來,即時通信背景下的短信愛情卻愈發失去了耐心——不回短信,永遠是件令人泄氣的事情。如果說過去發出手機短信只是沒有收到回覆,那如今的微信和電子短信(iMessage)就更加可怕,會顯示出對方是否已經收到短信,是否已經閱讀,是否正在回覆。這讓你可以清楚地知道:對方看到了短信,卻選擇沒有回覆。

去年美國《大西洋月刊》專門請來行爲心理學家分析人們不回短信的原因,除了那些“有更重要的事情要做”等“正確答案”之外,行爲心理學家還認爲,“儘管人們聲稱當時在忙忘了回,但實際上不回短信也很可能意味着他/她在表達對另一方的厭煩和不屑。不回短信的一方,往往在兩人關係中占主導地位”。

《金祕書爲何那樣》劇照

當然心理學家更感興趣的是,不回短信是如何使對方的心理產生波動,甚至產生痛苦和壓力的?“往往習慣秒回短信的人,便將自己投身到了對方身上,認爲對方也會秒回短信。如果沒有及時回覆,等待便會使他/她產生負面情緒,會瞎想。”

而在美國喬治城大學語言學家德博拉·坦南(Deborah Tannen)眼裏,秒回、不回、等幾個小時再回短信如今全都被解讀成不同的含義,“但科技的進步以及伴隨其產生的使用習慣在不斷變化,即便很親密的朋友,對同一使用習慣也可能產生極爲不同的解讀”。

曖昧的另一面,是誤會。短信看似給人親近感,卻也會產生巨大的距離感。美國影星妮可·基德曼(Nicole Kidman)已經和她的現任丈夫、美國鄉村歌手凱斯·厄本(Keith Urban)結婚13年了。她說她13年來從沒有給她的丈夫發過短信,除了見面,只打電話,或者FaceTime視頻通話。“一個原因是我不想隨時回短信,另一個主要原因是短信永遠會使我困惑。我每次重讀短信的時候都在想:他到底想表達什麼?我甚至會拿着短信問別的人:你怎麼理解這句話?我不想我的愛情也是這樣。”

《觸及真心》劇照

手機裏的祕密

因爲手機短信的出現,個人信息第一次獲得了羣發效果。元旦、除夕、中秋、端午,祝福短信取代了電話,成了主流。2009年,除夕至大年初七,全國的手機短信發送量超過180億條。批量的思念與祝福,自然需要適用於所有人的“通用”話術,於是“羣發短信文體”也頭一次出現在人們的生活裏。

而除了那些祝福短信之外,一句“在嗎?”“我想你了”也可以批量發送了。更多的情感和思念被打造成一種介於詩與短信之間的“羣發短信文體”。

由此短信不僅是愛的物證,也成了套路,甚至是欺騙的物證。從馮小剛導演的《手機》到被多次翻拍的意大利電影《完美陌生人》,觀衆們多少都會看到自己的影子。一位律師朋友曾對我說,他接手過的很多離婚案,最初都是從看了對方的手機開始的。

《完美陌生人》劇照

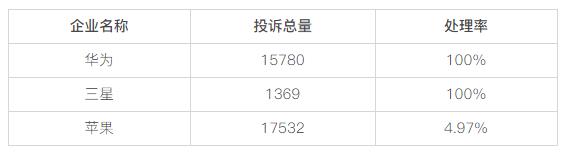

2012年,我國的短信業務達到巔峯——全年手機用戶共發送了9000億條短信。此後隨着彩信、飛信、QQ、MSN、微信、WhatsApp等互聯網即時通信工具的出現,愛情也駛上了寬闊的高速路。新科技讓人們不再需要將短信抄在本子上,只要你在微信頂端的搜索欄裏輸入“親愛的”“我愛你”之類的詞組,便會直接顯示出你給多少人發過多少次“親愛的”“我愛你”,新科技甚至隨時提醒人們那些本來想淡忘的記憶。

短信分手曾經是最冷酷無情的分手方式,無論是一句話的分手短信,還是800字的分手短信。

而即便在如今微信四通八達的世界,短信依然保持着它自身的強大力量——即便已經把對方的微信刪了,有些事情依然可以用短信粗暴地表達出去。

記得入職第一年,被分手後,隨即被安排去雲南一處小縣城出差。入夜,即便拉上窗簾,小旅館對面休閒洗浴中心的霓虹燈依然照得我難眠。好不容易睡去了,深夜運貨卡車從窗前路上駛過,又把我驚醒。無奈醒來,隨手抓起了枕邊的手機刷微信朋友圈,看到的第三條朋友圈就是前女友與新男友的合影——她與我相戀一年,從沒有在朋友圈曬過我。

此刻在這個與世隔絕的小縣城,這部連通世界的手機使我的孤獨感更深了。我隨即刪掉了她的微信好友,並給她發了條短信:“以後有事短信聯繫。”