從樂視到ofo,從瑞幸到蛋殼 一個時代該落幕了

作者丨駱軼航

蛋殼公寓的“暴雷”,讓這個冬天更冷。

交了押金和房租的青年人被沒有收到房租的房東強行驅趕,面臨無家可歸的窘境;還在蛋殼公寓的暗中操作下,背上了“鍋從天上來”的租金貸。面對這一切,蛋殼官方拿不出任何行之有效的解決方案,放任事態的擴大,製造了人道災難,也深化了自己的危機。沒人知道這一切該如何收場——在經歷過ofo小黃車押金和P2P信貸暴雷之後,拜蛋殼所賜,這屆青年人跌落到更深重的財務陷阱裏,爬出來都難。

貼在牆上的要求退還租金的條幅,圖片來源於網絡

近兩年,頂着“科技創新”和“互聯網思維”之名的公司面臨嚴重的公衆信任危機和道德質疑,是一個事實,也是咎由自取的結果。“算法黑箱”和人臉識別是如何偷窺和掌控人們日常生活的,已經成了這些信任危機和道德質疑當中的高級話題。更普遍和更低級的道德和信任危機,來自那些打着“科技公司”名號的金融公司和做市公司,竊取了普通人的存款,打亂了普通人的生活,斷送了青年人的希望,讓貧者更無立錐之地——而數量可觀的明星創業者、知名風險投資和股權投資機構和特定的科技巨頭,都參與了這個共謀。

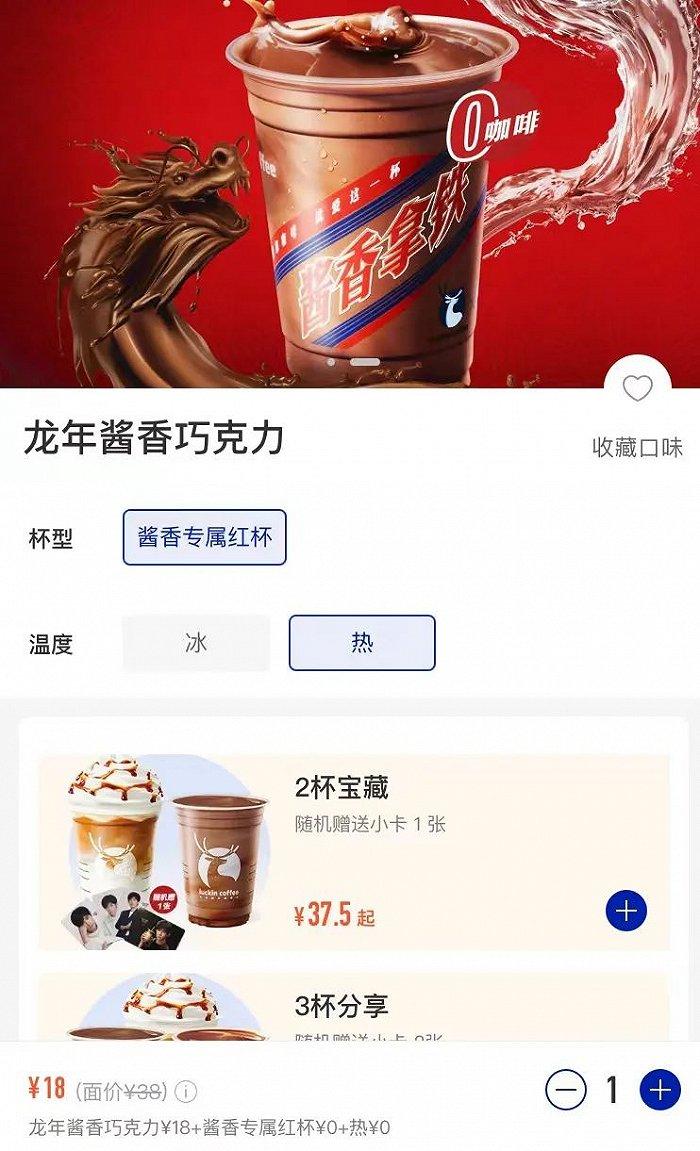

在這個摧枯拉朽的破壞性進程中,誕生並倒下了四傢俱備典型命運的公司——樂視、ofo、瑞幸咖啡和蛋殼公寓,它們的興起,掩映着一箇舊時代饕餮盛宴最後的瘋狂;它們的倒下,推動着一箇舊時代遊戲規則宿命的瓦解。

一個時代該落幕了。

那是一個實體經濟被虛擬經濟“帶偏了”的時代——

如果沒有“生態化反”的“超前”互聯網思維,樂視可能還在安靜地研發數字電視,活得可能還不錯,跟小米可能還得多幹幾年仗;但它就倒在了太有互聯網思維,太想靠“生態化反”的虛擬概念圈很多錢,然後一招制勝上。如果對“綠色出行”真的有那麼一絲絲敬畏,ofo和摩拜單車就不會忙着打融資戰,用所謂“互聯網”的方式把城市的每一個犄角旮旯恨不得都鋪上自己的車,製造了新的工業污染,破壞了環境,也引爆了自己的債務。如果真的想認認真真地做一杯咖啡,那麼瑞幸咖啡完全應該贏得尊重,可它偏偏要宣稱自己做的“其實不是咖啡”,而是“智慧零售平臺”,玩兒命往互聯網新零售的堆兒裏扎,最後商業騙局徹底敗露。如果蛋殼公寓真的如它描繪的願景那樣,爲每一個初出茅廬青年人提供一個蛋殼般的空間保護,就應該真正從商業模式上尊重它的用戶們,不至於讓他們揹負債務,顛沛流離。在自己本來該做什麼,實際卻做了什麼的問題上,這些公司錯得太離譜了。

它們離譜就離譜在明明選擇了一條實體經濟的賽道,卻要用互聯網思維霸凌實體經濟,榨取和抽空實體經濟的養分和活力;而不是謙卑一點,用互聯網和新技術賦予實體經濟更強大的實力和競爭力。事實上,這幾家公司本身在技術上就乏善可陳,用數據、模型化和標準化的方式升級實體經濟的能力相當有限,卻自覺高人一等,希望用“互聯網式”的運營手段和營銷噱頭,抬高自己的身價;掏取實體經濟的用戶和資源,填充自己強行構造的、虛頭八腦的虛擬經濟外殼,從而食人而肥。當實體經濟遇到新技術和互聯網,本該是一次新生;但一旦它遇到的不是技術的創新者,而是化身賦能者的噬血者,它被剝奪的將是整條生命。

那是一個金融和槓桿手段大行其道的時代——

正因爲實體經濟被虛擬經濟霸凌,故而其無論是生存,抑或是“指數級級增長”,都勢必依賴更多的金融和槓桿手段,這就導致“新型金融服務”無孔不入地滲透到了這些所謂的“新經濟”實體當中,催生它們的增長,也侵蝕它們的肌體。2016年底,樂視財務危機初現,爲了給自己的“生態化反”輸血,首先想到的招數就是跟地方政府合辦銀行;謝天謝地這個動議被地方政府婉拒,否則將釀成更大的社會性債務危機。導致ofo最終擠兌和暴雷的,也是它的押金池問題,估計哪個騎小黃車的人在當時都想象不到,一輛普普通通的小黃車裏藏着一個金融陷阱,你的信用抵押成了它的違約資本。瑞幸咖啡的“金融思維”更有創意:你的咖啡機只能衝咖啡,人家瑞幸的咖啡機可以當融資租賃的標的物,從每一臺自己採購的咖啡機上再榨出錢來,實乃咖啡界的一大發明。至於蛋殼公寓,在這個冬天裏引發的悲劇人們都看到了——瞞着那些最怕揹債的人,給他們背上小貸機構的租金貸,換取了自己的財務空間和一時的增長速度,把“金融之惡”放大到極限。

中國互聯網公司對金融的迷戀,越來越像一個普遍症候——從頂級巨頭到獨角獸企業,都想涉足現金貸;那些試圖實現更快速增長的創業公司,也都想用除了常規融資之外的金融槓桿手段當強心針。人人都看到了金融作爲槓桿的撬動力,以至於他們的大多數都忽視了金融的債務屬性和違約風險。當越來越多系統性的金融債務危機發生在“以創新之名”的科技和互聯網企業時候,徹底暴露了這些公司拿金融當嗎啡的短視。對增長的崇拜導致了對金融槓桿的依賴,對金融槓桿的依賴又最終導致了挪用用戶資金、傷及用戶利益的債務風險——當這種扭曲的增長邏輯導致的系統性金融風險,無死角地覆蓋“衣食住行”各領域的“創新型企業”的時候,那麼它只能是一個全局性問題。

那是一個“資本意志”壓制“企業家精神”的時代——

對金融槓桿的追逐來自對“幾何級增長”的普遍渴求。在大多數情形下,指數級增長對一家科技公司當然是一個符合科學和邏輯的追求——前提是它的增長節奏和增長目標,被企業的創始人和企業家本身,以符合市場規律的方式掌控。

而事實上,過去幾年,在網約車、共享單車、智慧零售和長租公寓等領域,真正驅動“指數級增長”的並不是企業家的意志、用戶需求和市場反應的結果,而是資本的意志。傳說中的“資本永不眠”,從沒缺席過收割一個又一個他們自己強行製造的風口。在這個過程中,有被資本意志捆綁着無可奈何地往前走的企業家,也有從一開始就喬裝打扮成企業家的資本玩家,更不乏資本玩家和企業家從一開始就充滿默契的合謀。無論是哪種情況,都不是“企業家精神”的勝利,都是“資本意志”壓制並綁架了“企業家精神”的結果。

它們創造了千奇百怪、沒補貼就不增長、不賺錢的“生意”:樂視賣一部手機就虧幾百塊,但它仍然在做。無論摩拜還是ofo小黃車,騎的人越多,單次騎行虧的就越多——如果押金不變成金融槓桿的話,現金流就永遠是負數。瑞幸咖啡也是建立在大量的優惠券和補貼誘導消費的基礎上的,否則星巴克不香嗎?蛋殼公寓也一樣,無論它再怎麼瞞着你幫你背上了債,但看上去確實是有“免租金”優惠的,要不那麼“漂亮”的增長數據是怎麼出來的呢?就連已經在資本意志局中逃出生天的滴滴,也是直到這兩年基本擺脫了綁架之後才真正地做了點自己的事,創始人才看上去更像是一名企業家了。

當“一補貼就虧損,不補貼就沒人用”變成樂視、瑞幸、ofo和蛋殼們的常態,你再怎麼矯飾也很難說它是一個“理解用戶需求的”和“符合市場規律”的商業,但這並不妨礙資本在其中游刃有餘地套利——瑞幸和蛋殼的閃電上市,是吸取了樂視和ofo們“夜長夢多”的教訓,背後的投資機構有了快速套現退出的可能——至於今後是不是造假敗露和一地債務雞毛,誰關心呢。

資本並不真正在意科技創新,也並不真心擁抱“市場經濟”,過去幾年,更多資本的意志,把一個原本可以按照市場規律科學成長的行業和一家公司,逼到一條疾速行駛的賽道上,用各種競爭和各種資源催熟它,讓行業變得前所未有地“內卷”,以求得自己的快速退出套現,也造成了前所未有的金錢和資源浪費——摩拜被美團收購讓投資人都賺到了錢,但並沒有帶來一個更大的綠色出行市場,反而製造了大量的破舊單車垃圾;瑞幸也並沒有真正改變咖啡本身;蛋殼公寓更是讓一些年輕人的生活變得更糟糕了。但是它們的投資人,也就是資本都賺到錢了。

“資本意志”不僅剝奪了年輕人的快樂,也扭曲了市場,剝奪了企業家的自主性和“企業家精神”。我們所在的這個國家、這個社會比任何時候都需要企業家精神,去研製芯片、去改變零售、去用數字和智能升級農業和製造業,去用自動駕駛和清潔能源改變出行,去創造世界而不是浪費資源。“企業家精神”固然需要資本的支持和加碼,但一旦資本意志凌駕了企業家精神,事情就起了變化。利用資本而警惕資本、節制資本,是企業家精神能夠存續的前提。

樂視、ofo、瑞幸和蛋殼們的陸續倒掉,是虛擬經濟霸凌實體經濟力不從心,金融槓桿逐漸失靈,資本意志呼風喚雨能力不再的開始,也拉開了一個時代落下的帷幕。一切該結束了。新的世界該開始了。