中國芯片業這三年:資本狂飆,錢能砸出“核心技術”嗎?

一直鋪資本、產業鏈、政策、人才四個要素初步聚齊在中國芯片產業,資本顯得尤其激進,也充分發揮了效力,但未來人才和技術更加關鍵

封面設計/黎立

文 |《財經》記者 陳伊凡 謝麗容 馮奕瑩 周源

2018年4月,美國商務部宣佈未來七年禁止向中興通訊出售任何電子技術和通訊元件,自那以後,中國芯片行業經歷了前所未有的三年。

2018年,一些嗅覺靈敏的從業者和投資人開始關注中國芯片產業機會。2019年,在政策和市場加持下,這個行業開始炙手可熱。2019年7月科創板正式開市,資本大量湧入芯片業,2020年7月,中國大陸最大的芯片代工廠中芯國際(00981.HK/688981.SH)登陸科創板。

與中國芯片業大提速相伴的是美國政府的制裁。2019年5月,中國最大芯片設計公司海思被列入制裁名單,一年後制裁加碼。2020年12月,中芯國際被加入制裁名單,這意味着中芯國際向7納米先進製程的衝擊遇阻。

但中國芯片業的加速度並未因制裁放緩。受資本助推,很多芯片公司這三年大步前進。

2001年,戴偉民在上海張江創立芯原微電子(芯原股份,688521.SH),最初瞄準的是發展中國家半導體產業不可或缺的標準單元庫技術。由於長期高額研發投入,芯原一直未能盈利,但積累了大量關鍵技術能力。2020年,這家公司登陸科創板,成爲科創板“芯片IP第一股”。

戴偉民稱,他原本的目標是納斯達克,因爲當時還沒有科創板,而芯原這樣持續虧損的公司不可能滿足國內的上市標準。但科創板首次試驗註冊制,並允許企業虧損上市,爲半導體產業鏈上的各類企業和一級市場上的風險投資基金提供了退出通道,這個行業的發展空間驟然敞亮(編者注:芯片、集成電路、半導體可以簡單理解爲子集母集關係)。

《財經》記者綜合統計各方數據,發現2018年-2020年,三年間中國半導體的投資額超過了前10年的總和。

第三方數據分析機構清科的數據顯示,2018年,中國半導體投資額爲61.27億元;2019年增長了6倍,爲398.85億元;2020年上半年,半導體以548.15億元的投資規模超過互聯網,成爲最吸金的行業,中科創星創始合夥人米磊稱之爲“歷史性的拐點”。2018年前,半導體的投資規模甚至排不進前十。

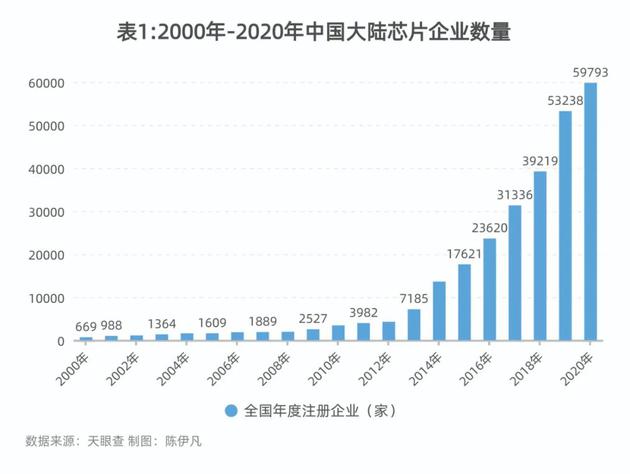

資本帶來了產業擴張。根據天眼查統計,2019年註冊在案的芯片企業爲53238家,2020年爲59793家,是2014年的近5倍,比10年前增加了近100倍。

“集成電路是最難投的領域之一。”國科嘉和基金董事長、管理合夥人王戈在硬科技的創業、管理及投資領域有將近30年經驗。他說,集成電路嚴格遵循“老大喫肉、老二喝湯”的鐵律,而近三年,這個領域湧進大量熱錢、大量企業,這帶來了不同程度的泡沫。但適度泡沫是一個行業快速成長的表現,不能單純以此判斷這個行業出現了問題。

《財經》記者最近幾個月遍訪包括國家大基金在內的投資行業和芯片產業人士,試圖勾勒在各級政府、政府引導基金、民間資本的聯手推動下,中國芯片產業過去三年的狂飆突進,告訴讀者這個被“卡脖子”的產業過去三年改變了什麼,還有什麼需要改變?

民間資本:懂和不懂的都進來了

社會資本對於中國芯片產業的投資和推動,存在能力邊界

2019年,戴偉民發現自己所處的行業升溫了,就連身邊一些原本做房地產的投資人也開始打聽芯片怎麼投。同年,久好電子創始人劉衛東的大量時間越來越被各路投資人佔領,最後他開始選擇性見人。

久好電子是一個專注於傳感器用的信號調理芯片開發的集成電路創業設計企業。按照原來的投資邏輯,它被投的機會很小。原因有二:這些年傳感器調理芯片領域基本由國際巨頭壟斷,例如TI、英飛凌、瑞薩等,初創公司做了勝算不大;其二,這類芯片對功耗、速度、精度等要求很高,從首次量產到調試,通常需要經過7次-8次迭代,屬於投入大、回報週期長的一類,投資人很難在短期內獲益。形勢變化後,久好電子成了香餑餑。

硬科技領域專業投資機構聯想創投在2019年一口氣投資了10家芯片公司,聯想集團副總裁、聯想創投合夥人宋春雨估計,目前半導體領域的風險投資資金應該在四年前的100倍以上。

他對《財經》記者說,幾乎所有的投資機構都在投資半導體,但這個行業知識門檻高,絕大多數投資人其實看不懂。

宋春雨的觀察是,新進入的投資人有90%不懂半導體產業專業知識。他認爲有兩類人懂半導體投資:一是產業投資機構,本身在覈心半導體產業鏈上下游的投資機構,例如像聯想、小米、中芯國際。聯想每年有大量的研發工程師在盯每年每一個品類的半導體的技術發展路線,哪家初創公司好,聯想有比較強的評測能力。另一類是從硅谷投芯片那個時代回來的財務投資機構,比如在全球範圍內投資了一大批國際芯片企業的華登國際。

看不懂的時候,一些投資人的做法很有意思。“有的公司乾脆就不盡調,反正也看不明白;有的投資以領投方的盡調結果爲準。”宋春雨說。

國內最早一批佈局AI芯片投資,並且孵化出了不少AI芯片創業公司的專業投資機構北極光創投合夥人楊磊有一個比喻,十年前芯片投資人是一大桌中式晚餐大桌,五年前只剩一小桌,現在是千人大會場。

楊磊測算,芯片設計、材料、設備、封裝、測試,晶圓代工,整個半導體產業鏈上的活躍公司加在一起,差不多5000多家。這些公司中,超過80%又是2016年以後新創的。

奇芯光電創始人程東對這一輪從冷到熱的變化過程感受十分深刻。奇芯光電是一家從事高端半導體集成電路——光子集成芯片(PIC)、器件、模塊和子系統的研究、開發和製造的公司。

程東清楚地記得2018年4月19日,投資人把他約在距離中興通訊大樓大約4公里的一個酒店,這筆融資已經談了很久,眼看協議就要達成。但投資人告訴他,兩天前中興被制裁這一事件後續影響不好說,他們要“再看看”。

領投方決定暫緩,其他投資方也跟着延緩投資。那時公司資金已經十分喫緊,程東用“天要塌了一樣”形容自己當時的心情。

不過,後來的事情證明,中興事件反而激發了中國芯片產業保衛戰,投資大量湧入,程東的公司活了下來,當時,中科院的投資機構中科創星幫助程東渡過了難關。2020年7月,這家公司拿到2.4億元C輪融資。

從產業端來看,國家大基金和民間資本的聯手推動,對中國芯片產業發展起到了一定的作用。以模擬芯片爲例,模擬芯片2018年市場規模爲588億美元,佔集成電路市場份額的14.95%,市場增速爲10.7%。國內僅能滿足低端需求,但目前發展狀態良好,未來數年有望撼動德州儀器、阿諾德部分產品的細分市場。

芯片的投資空間大概有五個層級:第一層是芯片;第二層是芯片代工;第三層是設備;第四層是耗材;第五層是設備零部件。

王戈的感受是,十年前,民間投資人對芯片行業的投資要求相對苛刻。他們有三個共同特點。其一,大多投資機構只投通用性芯片,專用芯片不投,因爲市場不夠大;其二,是否投資的一個重要準繩是國外是否有同類產品,如果國外的產品性價比高質量穩定,國內項目不會被考慮;第三,投資主要集中在設計領域,幾乎不會投向重資產的裝備、製造。也就是說,基本圍繞第一層進行投資。

國科嘉和基金是由中國科學院控股有限公司作爲基石投資人發起、聯合國內多家大型企業集團共同成立的,涵蓋天使、VC、PE的全週期硬科技投資基金。在芯片投資大軍中,這隻基金屬於產業基金範疇。

相對於單純的財務投資機構,國科嘉和對包括芯片在內的硬科技產業的投資,耐心要多不少。

十年後,在國際國內形勢風雲變幻,新型舉國體制背景和“自主可控、安全可靠”的大投資邏輯下,大量資本需要找到落地方,就連之前看起來最沒有變現能力的設備零部件都成爲了投資機構瘋搶的“香餑餑”,例如離子泵、分子泵、精密位移控制系統等。

程東從碩博時期就開始研究光子集成技術,從芯片設計、器件到系統,在這個行業轉了一大圈。他評價,錢很難拿,是因爲不僅要拿到錢,這筆錢還要穩定,不能影響芯片產品設計開發的內在邏輯。

程東打了個比方:假設有投資機構給了1000萬美元,這筆錢分兩三批撥付或附帶一些對賭條件,通常每一批撥付都會根據產品進展情況設置一個時間節點;而芯片行業的技術研發存在很多不確定性,很難按照既定時間節點完美完成產品研發。企業迫於自身發展所需資金的壓力,不得不放棄深入研究產品成熟度而匆忙上馬。此時,開發出來的產品很有可能不具有可生產性,最終有可能會導致整個研發和產業化的失敗。

“投資人對盈利的急迫程度,有時候會決定項目成敗。”程東說。

絕大多數投資人對芯片產業不夠了解,理性的投資人會選擇更安全的投資方式。投資人李源(化名)長期在美國,微電子技術專業出身,畢業後曾在貝爾實驗室工作過一段時間。2018年,李源開始關注國內芯片機會,他的判斷是,如果國際局勢發生變化,芯片作爲電子信息的基礎,加之中國又是集成電路進口大國,必將受到影響,國產化有機會。

李源雖然具備專業背景,但畢竟不算“老炮兒”。所以,結合對市場的判斷,他的投資邏輯很簡單:一是不投前沿技術;二是聚焦進口替代技術。簡單說,就是跟隨策略,投資一些針對成熟市場研發技術和產品的企業。

跟隨總比創新一個市場來的容易。進口替代的領域一般來說是成熟技術,國外廠商的產品已經過市場驗證,在全球供應鏈不穩定的前提下,只要良率、質量和成本與國外產品接近,被採購的幾率就很高。

李源是強調回報週期的。所以他關注的另一個重要指標是這家公司是否進入外企的產業鏈,如果一家企業進入了國際大廠的產業鏈,說明這家企業已經得到國際市場的認可。這個準則尤其體現在重資產的製造、封裝和設備上。

另一位偏好投資芯片設計領域初創公司的投資人表達了類似觀點。他說,涉及到製造、封裝、設備等方面的公司,產品能不能進入大公司產業鏈就會成爲一個硬指標。這個領域是一般民間投資機構難以進入的,因爲投入大、門檻更高,盲目進入,可能血本無歸。一條生產線投資十幾億以上的人民幣,如果沒能投入市場盈利,每天都在吞錢。

但對於民間資本來說,芯片設計領域的投資相較設備和製造領域會門檻稍微低一些。中國芯片設計公司總量全球第一。根據中國半導體行業協會集成電路設計分會的最新統計數據,截至2020年12月9日,中國芯片設計企業數量已經達到2218家,比2019年的1780家增加了438家。

不過,芯片設計領域有其邏輯,這個邏輯並沒有因爲資本的短期流入而改變。因爲,芯片設計創業公司的投資邏輯與設備、製造不同,關鍵看窗口期,如果抓不住市場窗口,砸再多的錢也是無濟於事;而且,如果設計企業短期內無法成爲一個細分賽道上的頭部,大概率也會失敗,這十分考驗覈心團隊的判斷力,核心團隊既要懂技術,又要對市場有前瞻和判斷。

鑑於這樣的風險,投資機構下注的邏輯很簡單:投人。創始團隊越強,規避上述風險的概率越高。

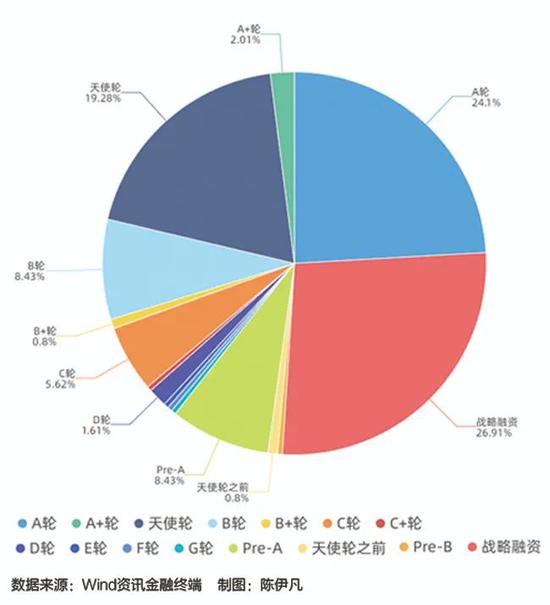

圖2:民間資本在芯片行業投融資情況(不完全統計)

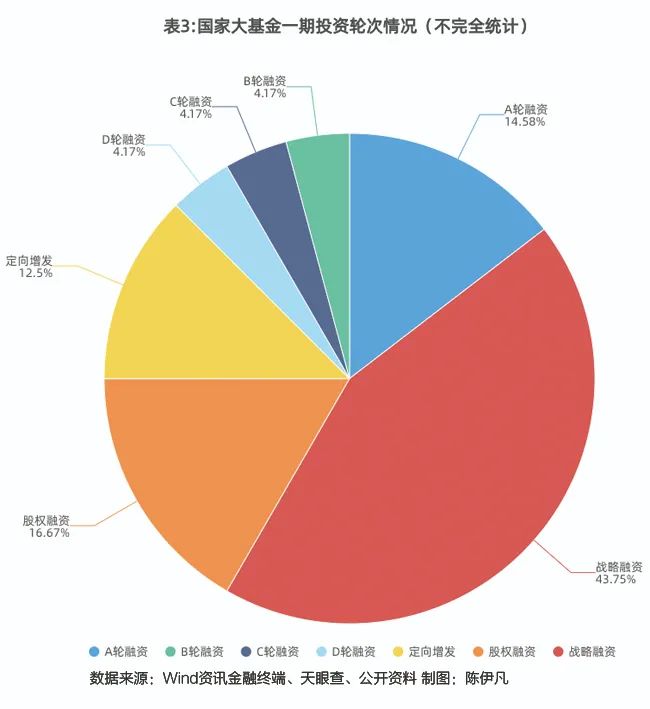

《財經》記者根據wind數據統計,2014年至今,民間資本在半導體行業的投資輪次以天使輪、A輪和戰略融資爲主。根據國家集成電路大基金一期投資項目不完全統計,其投資輪次集中在戰略融資和股權融資。

民間資本投資的半導體項目多且分散,根據第三方數據分析機構清科數據統計,2020年上半年發生的半導體投資數量爲332起,而國家集成電路大基金一期5年的投資項目累計爲70個左右。

國家大基金:撬棍效應初步顯現

國家大基金是中國芯片產業投資的壓艙石,對民間資本和地方政府資本影響巨大

中國芯片產業資本技術雙密集,國家大基金的作用是爲民間資本的進入創造條件。

2014年9月24日,國家集成電路產業投資基金一期成立,最終募集資金規模爲1387億元人民幣,比計劃募集的1200億元超出了15%。

芯原是大基金的首批受益者之一。2014年,大基金開始和芯原接觸,看重芯原在細分領域的領先地位。不過,由於芯原當時爲在納斯達克上市設計成了外資企業,大基金沒有立刻進入。2017年,大基金決定先以債的形式投進來,等芯原公司拆掉VIE架構之後,進行債轉股。2019年,公開資料顯示,芯原獲得大基金2億元人民幣的投資。

2018年大基金一期基本投資完畢,帶動的地方資金、民間資本是其總募集資金的約3倍。2019年10月22日,國家大基金二期成立,總規模超過2000億元,若能按照1∶3的槓桿,撬動資金將超過6000億元。

大基金一期主要投向芯片製造和設計環節,設備和材料的投資佔比較少。在大基金二期投向上,目前來看,重點有所改變,投資範圍擴大到設計、材料和設備,以及增加下游應用。兩期的投資邏輯都很清晰:圍繞弱點、難點投;圍繞重點核心投。

芯片產業鏈條包括設計、驗證、製造和封裝。在這四大環節中,除了封測環節中國與國際水平相差最小,設計、驗證、製造的環節,與國際先進企業相比較仍存在較大差距。

其中,設計企業雖然多,但是高精尖設計公司不多。而製造環節最爲薄弱,設備、材料都是“卡脖子”的技術。驗證環節,掌握芯片產業發展命門的EDA工具,市場則主要被Synopsys、Cadence、Mentor Graphics三家美國企業壟斷,佔據國內市場中的EDA銷售額的95%以上。

過去中國政府對芯片產業的投資主要是直接投資,模式單一。國家集成電路大基金走了一條創新模式:用基金方式投資,多數資金是企業及保險資金;政府基金與社會化資本結合、市場化運作、專業化管理。投資運作方式是股權+債權,有利於穩定回報及保持創業者對公司的控制權。

一位熟悉國家大基金的專家向《財經》記者描述對大基金的理解:第一,大基金的定位是戰略投資,與風險投資重視投資的高收益不同,大基金的投資更重視對產業發展的戰略影響;第二,大基金有投資回報要求,因爲資金主要來自企業;第三,投資重視產業聚集,重視支持龍頭企業;第四,重視與地方、民間投資合作。他認爲用大基金支持芯片產業,是因爲該產業的技術資本雙密集特點和戰略意義,領先國家都有自己的支持政策,只是根據本國產業的情況有所不同而已。

這種投資邏輯也提高了大基金的投資難度,因爲符合大基金投資要求的項目並不好找。

一方面,太小的項目不會被投資,因爲大基金的總金額太大,不可能“撒鹽式”投資;如果企業自己已經在市場環境下成長起來,大基金也不會優先考慮,因爲大基金的使命是支持地方和民間投資,不是與民爭利;大基金還要考慮商業回報,不講回報只管要錢的企業,也不會被投。

《財經》記者根據第三方商業數據機構Wind、天眼查不完全統計,可公開的國家大基金直接投資的半導體企業共有57家,集成電路(IC)設計企業佔據了將近一半,有20家,其次是IC製造企業,共有11家。在投資金額中,投向製造環節的金額有超過500億元,是各環節中投入金額最多的部分。

有人質疑,大基金不對早期項目進行投資,而是通過投資即將或已經上市的龍頭企業再減持的方式獲得回報,這更像財務投資,而非戰略投資。

根據中信證券整理的大基金一期投保率數據,大基金一期於2017年8月,通過老股轉讓的方式,向兆易創新投資14.5億元,僅按照2019年12月底的市值估算,這筆投資已浮盈320%,年化浮盈105%,是大基金一期投保率最高的標的之一。2019年底,大基金陸續披露減持計劃。2020年,大基金通過減持套現90億元。

前述專家告訴《財經》記者,大基金通過減持的方式套現,這很正常,因爲大基金本來就有回報要求。另外,相比投出的錢,大基金套現賺的幾十億不過九牛一毛。

國務院發展研究中心研究員陳小洪和範保羣在《戰略性新興產業政策的理論、實踐和機制》一書中提出,產業政策在發達國家重在保持先發優勢及支持前沿技術創新,在發展中國家,則同時具有支持提高製造能力、投資能力和技術能力的作用,重視鼓勵應用型技術創新。

這是大基金的作用。製造和設計是大基金一期的投資重點,因爲二者對上下游產業鏈的拉動效果最大。製造行業投入大,回報週期長,是中國的短板,民間資本望而卻步;設計環節直接面向需求,高端設計投資也很大。

一位主營CMOS圖像傳感器的芯片設計企業高管告訴《財經》記者,由於中芯國際(屬於製造環節)在上海建廠,讓他們看到了建設本地化生態產業鏈的可能。

2020年11月8日,在上海舉行的第三屆中國國際進口博覽會上,多家國際芯片製造龍頭企業在現場展示最新設備和產品,用實際行動支持全球半導體行業的開放與協作。圖爲三次參加進博會的高通公司全面展示了5G前沿技術。圖/視覺中國

君海創芯資本董事總經理沙重九認爲,物聯網時代中國會出現更多類型的整機廠商,整機廠商掌握着市場,能夠帶動上游芯片廠商的系統性成長。比如,蘋果三星帶動了各類芯片產業鏈的發展,華爲帶動了海思,小米、OPPO、vivo等手機廠商,雖然自己不做手機基帶芯片,但是也帶動了手機指紋芯片、功率放大器、射頻以及顯示驅動芯片等大批本土芯片設計廠商。

大基金與企業進行資本層面的合作,通過併購做大企業。以封測領域爲例,2015年大基金進入長電科技,完成對新加坡封測廠星科金朋的收購,長電科技因此躋身世界第三大封測廠。同年,通富微電通過引入大基金作爲戰略投資者,共同收購了AMD旗下兩家子公司85%的股權,增強自身的封裝業務。通富微電也成爲全球AMD封測的主要供應商。

大基金還有一個作用,調動各地政府的積極性。根據第三方諮詢機構高工產業研究院統計,截至2019年6月,地方已設立或正規劃設立集成電路產業基金目標金額已突破7000億元。

陝西集成電路產業基金,成立於2016年9月,目標規模300億元,基本原則是“政府引導、市場化運作、專業化管理”。

熟悉該基金運作的一位政府人士告訴《財經》記者,他們基金偏好後期,也就是成長期和成熟期的企業。這樣的半導體項目並不多,目前他們投了八九個項目,平均每個項目5000萬-6000萬元,三個屬於設計類項目,一個是製造。基金的設立時間是12年,7年投資期,考慮芯片產業投資回報時間較長,退出期可延長3年。

半導體行業媒體集微網發佈的一份全國省級半導體相關重大項目報告涉及27個省份301個項目,所有項目的規劃投資總額高達2.955萬億元。四川、江蘇、湖北三省分別以4789億元、4523億元、3425億元投資額位列前三。

在國家集成電路大基金、地方政府基金和民間資本的共同推動下,中國大陸的芯片產業在2015年以後開始進入較快發展階段。

地方政府:聞芯起舞,審慎發展

地方政府和民間資本類似,項目盡調難度高,如果只追求“技術先進性”,就很容易導致項目出現問題甚至爆雷

一個芯片項目落地,人們往往最爲關注項目本身是否具有核心技術。但落地成功的因素還包括:團隊經驗、政策環境、當地產業鏈發展情況等。

在半導體產業發展的大潮中,地方政府扮演了重要角色,尤其是在製造和封裝等重資產行業。產業發展、規劃都需要地方政府的重視和參與,因此每個地方政府的半導體產業發展佈局,都帶有非常濃厚的地方政府特色。

地方政府參與半導體最早可追溯到上世紀90年代。從當時落地908工程(國家發展微電子產業90年代第八個五年計劃)開始,以上海、無錫爲典型,地方政府開始真正意義上參與到芯片產業發展的浪潮中。

2013年之後,中國芯片產業發展由“中央主導”進入“地方主導”。尤其是當國家發改委簡政放權,將半導體制造項目的審批權下放,地方政府有了更多的自主權和選擇權之後。

2018年以後,產業熱度調動了地方政府積極性,地方政府參與到行業的腳步和力度更加大了,越來越多芯片項目得到了政府的大力支持,支持的方式除了資金,也包括地方政策、稅收、產業規劃多領域。這在一定程度上改變了之前芯片產業在全國範圍內佈局不足的遺憾。

以地方政府參與較多的芯片製造產線爲例,2016年之前,中國沒有12英寸特色工藝產線,2018年,中國共新建(規劃)6條12英寸特色工藝產線。到了2019年,投產、規劃和在建的12寸產線一下子漲到了20多條。

據半導體領域第三方機構集微網的不完全統計,僅2020年上半年,有21個省份落地相關項目超140個,已披露總投資額超3070億元。

地方政府和民間資本類似,項目盡調難度高,對自身的能力預估也有誤差,這導致項目匆匆上馬後出現問題甚至項目爆雷。

一位地方政府主管該領域的官員告訴《財經》記者,他曾遇到過一些項目,一看就是那種打算“空手套白狼”的主。

北京半導體行業協會副祕書長朱晶近期撰寫的一篇文章中有一組數據:2020年上半年,國內有接近20個地方簽約或開工建設化合物半導體項目,合計規劃投資超過600億元。這些項目80%落地在國內二三線甚至四線城市,普遍是些半導體產業基礎薄弱、沒有相關項目建設經驗的地區。

沒有成熟經驗的地方,批量快速引進半導體項目,很容易出現問題。2020年10月,武漢弘芯項目爆出爛尾,《財經》記者結合多個利益相關方提供的未公開發表的信息發現,問題出現有多方面的原因,對集成電路項目的技術和投資的複雜性不瞭解是基本原因,還有些其他因素。

上述集微網的報告數據,各省上馬的301個項目中,至少有38個項目因各種原因進入擱淺狀態,項目擱淺率超過12.5%,項目總金額達到2715億元。這其中包括停擺的格芯、南京德科碼、成都超硅半導體等項目。

2020年10月20日,國家發展改革委政研室副主任、新聞發言人孟瑋在發佈會上回應芯片項目爛尾問題時表示,國家發展改革委已經注意到行業亂象,將進一步加強規劃佈局,完善政策體系,抓緊出臺配套措施,同時,建立防範機制,壓實各方責任,對造成重大損失或引起重大風險的將通報問責。

前述不願具名的地方政府負責人對《財經》記者說,他們鑑別項目時,主要看創始人的行業背景和經驗、項目的技術競爭力,技術競爭力他們是沒有能力鑑別的,要請專業機構幫忙鑑別。

他說,被引進的企業自己要有比較充足的財力,因爲地方政府資金有限,只能起到錦上添花的作用,各地一些通用的做法是在商業貸款、稅收、土地等方面適當給予支持。

在各種平衡與難題中,中國的集成電路產業政策正在實踐中不斷迭代,政策邏輯變得更加符合中國芯片產業發展的規律。

具體到各地方政府,有三個具體建議:

其一,隨時研判產業發展規律和進度,精準切入,做和自身能力匹配,且處於上升週期的細分方向。

其二,結合各地經驗和教訓,完善流程,和引入企業形成共振,避免走太快或太慢,影響效果。

其三,加強審計監督環節,時刻關注關鍵項目進展。引入監督機制,推進項目運行公開化、規範化,健全質詢、問責、經濟責任審計、引咎辭職、罷免等制度。

臨界點?

目前的情況是政策、資本、產業鏈、市場等多個要素在一個合適的時間點聚齊了,資本的帶動作用開始顯現

像共享單車、網約車、外賣,以及AI等領域的資本混戰一樣,資本希望在芯片的世界裏發光。楊磊的觀點是,資本確實對這一輪中國芯片產業發展至關重要,但作用有限。

“它像一個飽和曲線,最開始有指數級成長,到了臨界點,這條曲線就會變平。但產品和服務是指數曲線,一開始貼着地跑,但到了臨界點,複利效應體現,快速爬升。”

這和互聯網新經濟投資的邏輯完全不同。互聯網公司創新點主要在商業模式,新的產品基於相對成熟的技術,可以被快速做出來,並快速驗證。所以,在這裏,錢的力量是無窮大的。

芯片行業中以芯片設計爲例,芯片設計企業開發週期長、投入大,再加上售價遠遠較整機類低,早期投資很難快速起勢。可是,對於大多數芯片設計企業,對投資需求最迫切的又恰是早期3年-5年。

到了中期,一旦所開發的芯片開始大賣,一年基本上就會有幾百萬的利潤,此時,除非要進行大規模擴張,否則公司不會急於稀釋股權來融資。

到了上市前,股權開始搶手,絕大多數的投資機構都是憑藉關係才能拿到一點點份額。所以,絕大部分投資人最後的情況是:早期不敢碰、中期通不過投委會、後期拿不到份額。

戴偉民把這些現象比喻爲:“錦上添花的多,雪中送炭的少”。

“到了一定程度,單靠資本就推不動了,瓶頸和重點就轉移到了其他方面。”楊磊說。

如果進一步解讀,可以將這些方面濃縮爲:政策、市場和人才技術,以及它們之間的有效合力。

政策方面,目前看起來越來越深入。

2020年12月17日,財政部、稅務總局、發改委、工信部四部委聯合發佈《關於促進集成電路產業和軟件產業高質量發展企業所得稅政策的公告》規定,首次減免了芯片產業的10年所得稅。

其中尤其值得關注的是,規定了線寬小於28納米(含),且經營期在15年以上的集成電路生產企業或項目,第一年至第十年免徵企業所得稅。另外,對於線寬小於65納米(含),且經營期在15年以上的,第一年至第五年免徵企業所得稅,第六年至第十年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅。線寬小於130納米(含),且經營期在10年以上的,第一年至第二年免徵企業所得稅,第三年至第五年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅。

這個政策出臺的信號是,國家用減免稅收的方式,來鼓勵和支持有能力的企業向代表更高水平的小納米工藝衝擊。芯片越做越小,帶來的是芯片集成度與性能不斷提升,功耗越來越低,但同時也意味着技術含量和成本越來越高。

中國大陸半導體代工廠中,除了中芯國際以突破先進工藝爲使命,其餘半導體代工廠可量產工藝皆在28納米及以上。在需求端,真正用得上14納米及以下這樣先進工藝的只有華爲海思一家,其餘設計企業的需求都集中在成熟工藝上。但即便在28nm以上成熟工藝,中國大陸的芯片代工廠也有不少功課需要補。

成熟製程產品技術和服務的提升,則通過市場自身的調節,加上疫情的外部因素得到了提升。

一位資深行業人士告訴《財經》記者,此前行業普遍盛行一個風氣:大家往往在某個工藝上做到“基本可用”就開始攻克下一個,而不是繼續投入研發實力去做到“好用”,且服務意識不強,資料不全、數據不準確,給芯片設計公司帶來了各種不愉快的體驗。

改變這個不好的風氣,市場需求的倒逼目前看起來作用更大。

早期由於國產產品體驗不好,此前行業的通用做法是,只要是國外已有同類產品,國內的產品基本不會被考慮。但現在,只要是穩定性和質量能夠和國外相近,就能夠被採購。

這爲國內公司帶來了機會。

劉衛東說,最初他們的產品在國內的銷售並不順利,國內傳感器企業大部分都是選用國外的大品牌芯片。原因是擔心國內芯片不穩定,尤其是汽車領域。

但是2020年的疫情因素,改變了產業鏈分佈,大中企業紛紛重新審視各自供應鏈的安全性,原先三四個同類供應商因爲同在一個城市或者同在一國的弱點被新冠疫情放大。購買方選擇的維度多元化了,這讓很多公司拿到了訂單,並被倒逼改進產品和服務。

劉衛東說,他公司有一款用在汽車壓力傳感器上的芯片,2021年訂單預測已經超過1000萬顆。現在,劉衛東擔心的不是銷路,而是產品服務提升,以及代工廠產能緊張,何時排到訂單。

來自進口替代的市場份額,再加上物聯網帶動下激增的市場需求傳導到產業鏈,給劉衛東這樣的芯片設計企業提供“練兵場”,也反過來推動了製造、設備企業的發展,形成良性循環。

根據第三方數據機構IBS統計,2020年半導體代工市場中,28nm及以上工藝的市場份額能佔據大約三分之二,未來五年,成熟工藝的市場份額仍將不低於50%。這個預測看起來振奮人心。

做好成熟工藝,除了研發投入,很大程度上取決於是否有大客戶與代工廠共同成長、迭代產品。畢竟,許多產品設計上的know-how是從設計公司得來,二者相互磨合,積累經驗。

中國大陸的代工廠之所以發展速度不快,其中一個原因就是缺少客戶和它們共同走完這個試錯和升級流程。現在這個問題正逐步得到解決。很多設計企業在成立之初就選擇在中國大陸的代工廠進行流片,共同建立特色工藝產線。

馬青華是上海傲睿科技有限公司的聯合創始人。這家公司的產品主要包括工業打印系統、工業級打印頭、生物自動3D打印機等,芯片需要代工廠針對他們的產品進行特殊設計。他們就選擇了一家中國大陸的代工廠,共同研發應用於流體打印頭的特殊工藝。

製造企業帶動了上游設備廠商的發展。以一家給大型芯片代工廠提供自動化製造裝備的企業爲例,這種自動化設備要求極高的精度和穩定性,因爲一條半導體產線停工,損失將上百萬。該企業一位負責銷售的高管告訴《財經》記者,之前大型芯片代工廠採用的都是日本一家企業的產品。他們長期與三星的工廠合作,但做進國內的代工廠,基本沒有機會。2019年,他們看到了國產替代的市場,纔開始推進國內業務,儘管合作還在洽談中,但他說,畢竟看到了可能性。

在這個臨界點上,保證民間資本在芯片領域有效投資、有更多的退出機制,也有了新的方式。

2019年7月22日,科創板開市,對於投資人和創業企業來說,這是一個好消息。投資人多了一條退出通道;芯片企業多了一種方式化解資金壓力。

科創板對芯片企業的偏愛體現在市值上:科創板市值前十名的企業中,有6家是半導體企業,而如果看科創板股票流通市值的排名,前十名中,半導體企業佔到8名。

大基金的投入,讓戴偉民看到了在國內上市的可能,科創板的推出,將這種可能性變爲現實。之前A股對盈利和盈利的時間有硬性要求,芯原這樣的公司在成立後,多年內都在虧損,根本不符合上市要求。但這個行業的特點是,如果沒有前期對知識產權和技術平臺的大量投入,芯原就不會有今天的技術實力和規模。

根據第三方行業機構IPnest統計,2019年,從半導體IP銷售收入角度,芯原是中國大陸排名第一、全球排名第七的半導體IP供應商。

在國家政策、政治環境、科創板等綜合因素加持後,投資芯片行業的通路打開了。

正是上述多種因素的合力,令資本大舉進入芯片行業有了事半功倍的效應。楊磊說,如果放到十年前,資本以這種規模砸進來,無法發揮效能。

誰來接住下一棒?

接下來要啃的兩塊硬骨頭,是人才和核心技術

芯片行業,一將可頂一師;一名將,可決定戰局。

2020年12月15日,中芯國際聯席CEO梁孟松在董事會上提請辭職。12月16日,中芯國際發佈公告稱,正積極與梁孟松覈實其真實辭任原因,中芯國際在香港暫停交易,A股股價重挫。

梁孟松在全球芯片產業界和投資者眼中舉足輕重。芯片行業資金密集、技術迭代快、競爭激烈,講究技術領軍者效應,一個優秀的技術領軍者在其他要素積極配合的情況下,可以創造奇蹟。今年70歲的梁孟松就證明了這一點。

2003年,梁孟松幫助臺積電戰勝了當時的霸主IBM,臺積電先於IBM一年研發出了當時最先進的130納米芯片並實現量產。此後,在臺積電,他牽頭多代技術關鍵節點的研發,使臺積電的行業地位從技術跟隨者發展爲技術引領者。

2012年,出走臺積電的梁孟松又幫助三星反超了老東家臺積電——三星先於臺積電量產14nm製程的芯片,此時臺積電只進行到16nm。

2018年,加入中芯國際不到一年時間,梁就將中芯國際芯片製造製程從28nm發展到14nm,更驚人的是,只用了不到300天,他就將14nm製程芯片的良率從3%提高到了95%,成功實現量產。加入中芯國際兩年時間,梁孟松牽頭完成了從28nm到7nm,共五個世代的技術開發。這是一般公司需要花十年以上的時間才能達成的任務。

梁孟松意欲出走背後,再次凸顯了一個老生常談的話題:這個行業需要老炮兒。

梁孟松是可決定戰局的“名將”,事實上,不僅“名將”難求,即便是普通的將軍、稍微資深的專業基礎人才,芯片行業也缺。

2020年10月14日,上海,參觀者在 2020中國國際半導體博覽會上觀看中芯國際代工生產的芯片。圖/視覺中國

整個芯片行業,其實都是一個極其看重經驗的領域,一個工程師如果沒有真正實操過5納米產線,那麼即便有了一臺ASML公司的極紫外光刻機也不知道如何使用。

根據《中國集成電路產業人才白皮書(2018-2019年版)》,在芯片產業鏈各環節上,對人才工作年限要求在1年以下的企業只有少數;大部分的工作年限要求集中在1年-5年;對工作年限10年以上的人才需求,以芯片製造行業最多。

楊磊說,互聯網公司三年就可以培養出一個優秀的產品經理,因爲互聯網產品的升級邏輯是小步快跑快速迭代。芯片領域的人才成長週期,會慢很多。

一位在中國從事半導體投資的投資人說,芯片企業急需可以從系統、應用的角度整體統籌的技術人員。這類人往往需要在行業有10年-20年的沉澱,並一直身處技術的一線。另有多家芯片企業表示,他們需要某一細分領域的專業人才。

由於集成電路涉及的產業鏈很長,涉及面廣,從工具、IP選擇,再到不同模塊設計、生產製造、封裝測試,至少要經過40多個環節,脫離任何一個環節都會影響整個系統正常運轉。這些環節每個領域,都需要不同資深程度的人才。

“一個優秀的芯片公司,往往需要多個高端人才,像一個板凳的好幾條腿,每條腿全世界就那麼幾個人可以幹,腿全了,公司就能拔尖,”楊磊說,“但很多人連這幾條腿長啥樣都說不清楚。”

中國電子信息產業發展研究院編制的《中國集成電路產業人才白皮書(2019-2020年版)》顯示,中國集成電路產業2019年就業人數在51.2萬人左右,同比增長11%,集成電路全行業平均薪酬同比提升4.75%。到2022年,中國集成電路專業人才缺口將近25萬,而且存在結構性失衡問題。

也就是說,人才培養在這個行業,已經變成了一個非常重要而急迫,但短時間內無法解決的問題,這是資本、政策和市場短期間內都有心無力的事情。

解決人才問題的關鍵在於產業的發展。美國甚至並沒有專門的電子系,人才的培養更多在企業中完成。美國的半導體產業有將近60年的發展歷史,擁有英特爾、TI、博通、高通等這樣的大企業。

中國的現實問題是,企業的成立歷史不長,無法規模提供這樣的空間。

許多人擔憂這個行業的前景,這場因爲政策原因引發的集成電路行業大發展會不會有一天突然衰退。不確定性也是許多人不願意留在這個行業的原因。

不過,上述投資人也提到,科創板的設立有助於中國集成電路的發展。很多企業在招人時,會告訴求職者企業已經準備上市,承諾期權,這對求職者來說,也提供了一個較好的職業發展路徑。加上中國不同類型芯片公司在成長,人才問題看起來解決只是決心、方法和時間問題。

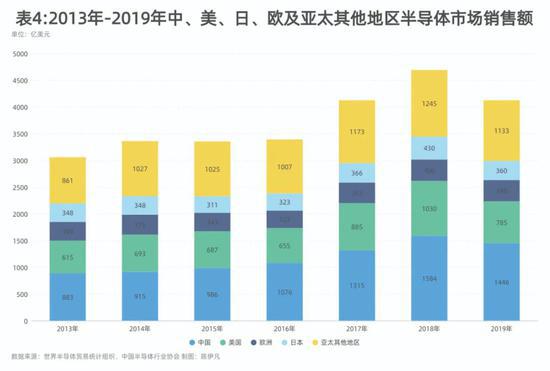

2020年11月20日,中國半導體行業協會發布了2020年前三季度中國芯片產業的總體情況。當季銷售額爲5905.8億元,同比增長16.9%。其中,設計業同比增長24.1%,銷售額2634.2億元,仍是增速最快的產業;製造業同比增長18.2%,銷售額爲1560.6億元;封裝測試業同比增長6.5%,銷售額1711億元。

SIA(美國半導體行業協會)公佈的數據顯示,2020年1月-9月全球半導體市場銷售額達到3194億美元,同比增長5.9%。

結合兩組數據,中國芯片產業銷售額現階段的增長是遠超全球平均水平的。但事實上,銷售額不代表行業先進性,中國芯片業發力的核心,是產業向更先進、更核心的技術挺進。

半導體產業鏈長,在過去60年發展中已經形成成熟的全球產業鏈分工,沒有一個國家擁有完整的自主可控的半導體產業鏈。

中國的問題是,在集成電路先進工藝、設備和材料、EDA工具等環節受美國製約極其嚴重,產業鏈最上游、最基礎的環節尚不能實現自主可控,無法對超過萬億元規模的集成電路市場需求提供設備材料和產能保障。

這同樣需要時間。一位臺灣芯片製造業資深人士向《財經》記者評價,中國大陸短期內很難改變“不強”的狀態。但“如果能夠堅持十年左右,那麼還是很值得期待的”。

至於那些被媒體和公衆頻頻提起不明覺厲的光刻機、前道量測設備、高端離子注入機、光刻膠等專業領域,多位接受《財經》記者採訪的核心人士認爲,中短期內,資本在這些領域幾乎做不了什麼。

(本文刊於2021年1月4日《財經》雜誌;《財經》記者劉以秦對此文亦有貢獻)