爲何中國的糧食價格很高,但是農民卻依然賺不了多少錢?

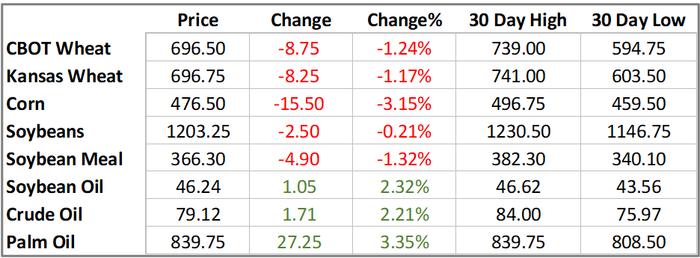

相比於國際市場,中國的糧食價格比較高。但是爲什麼農民種地賺不了什麼錢,甚至有時還虧本呢?僅僅是地少,機械化程度不高的原因嗎?

首先說爲什麼價格高?

1.中國糧食價格相對國際價格高是因爲生產成本高,國內糧食生產沒有規模化效益。排除東北有很多大片土地以外,很多地區是每戶種植土地很小,這也導致了無法向規模化要效益,甚至機械化作業都無法實現(收割機剛啓動走兩步就到頭了)

爲了保護國內農業,我國糧食進口是有數量限制的,加入WTO的條件就是每年農產品進口數是要逐年增加。如果把價格完全放開,和國際接軌會怎樣呢?

有兩個例子比較有代表性,也是我親身經歷過的。

一個是前幾年的牛奶價格,因爲國外尤其澳洲優質低價奶的進口,直接衝擊了國內奶農的生產生活。

不光因爲國內生產成本問題和產能過剩問題,也因爲鬧得沸沸揚揚的三鹿餘波。

另一個例子是在國家“去庫存”的指導下放開糧食收購保護政策,將玉米價格放歸市場,玉米價格從原來的一元跌到了六毛,價格幾近腰斬。

六毛的價格已經低於國際價格了!

因爲當年國內每年玉米產量2.1億噸,年消耗量1.8億噸,國儲庫有存糧2.2億噸。

國家面向市場投入存糧,另一方面價格與市場接軌,使本就供需存在問題的玉米市場讓很多農戶欲哭無淚。

這兩個例子說明了和國際價格完全接軌是不現實的,一方面是因爲生產成本高,另一方面是國內的農戶也是要保護的。

另一方面可以看到農戶對市場和政策的敏感性還是不夠充分,政策和市場風向變化對於他們的衝擊是很大的。

種糧的農民爲什麼賺不了多少錢?

第一,種植面積小,對於種植面積很小的農戶,畝產一千多斤的玉米按照最低保護收購價格一元來算,也才賣一千多,這是不包括成本的。而國內很多地區的農民種植面積都很小,當然賺不到錢。

第二,市場變動和成本問題,種植面積大的農戶怎樣呢?我爸每年會承包幾百畝地,每年的毛利潤都有保障,可以說還是一筆比較可觀的數字。但是最慘的就是放開玉米最低收購價格的那兩年,因爲國內價格已經低於國際價格了(家在東北,瞭解到華北地區會比東北地區玉米價格高一毛多)。同時因爲往年的高糧價使土地承包價格高,同時化肥等價格逐年增長,導致那兩年利潤不高。

可以說大面積種植的農戶除去一些特殊情況外不會賺不了多少錢。因爲規模化和機械化,生產成本本身就低,利薄架不住量大。

第三,天氣,種地原來叫靠天喫飯,因爲收成是影響收入的重要因素,而收成的好壞要看天氣病蟲害等因素。災年導致作物長勢不佳,收成不好,不然爲什麼大家用旱澇保收來形容有利可圖呢?這個問題是可以人爲解決的,但是往往存在基礎設施如水井缺乏,當然還有一些是力有不逮的,比如種地的都七老八十了,有心無力,而且還有一些懶的,還有一看投入的人力物力財力不值當乾脆等着老天爺下雨的。

農民種植糧食不賺錢既複雜又簡單,簡單是因爲可能有多重原因導致不賺錢,而解決起來就是提高生產力,市場敏感度和種植的管理;複雜是因爲解決辦法實行起來很難。

其實農戶種植糧食和種植蔬菜水果等作物相比,風險較小。

曾經,因爲前一年西瓜價格高,第二年好多人種植西瓜,沒成想種植太多,價格掉下來了。好多農戶甚至任憑西瓜爛在地裏,因爲採摘成本運輸成本等都無法收回,這也是爲什麼經濟危機時候美國農戶要倒掉牛奶的原因。

可能在北京買着三塊錢一斤西瓜的人無法想象,那年街邊的晚上,一個農戶早上從地裏拉來賣的西瓜沒賣出去,最後一拖拉機的西瓜只賣一百塊錢也沒人買的景況。

也無法想象附近屯子一對借錢種了十畝地西瓜的夫妻在面對爛在地裏的西瓜時有多絕望,纔會留下尚在襁褓的兒子一同自殺。

西瓜的保存不像糧食,他的保鮮期太短,一旦沒有銷路只能爛在地裏,相當於一年白給了,什麼價格都得賣,沒辦法像糧食一樣等待時機出手。另外他的價格變動性太大,受供需關係等市場因素影響大。

這類作物相對於糧食來說,風險大的多,需要解決的問題也多。

總的來說,對於中國的農業來說,走的路還會很遠,很多問題也不是給補貼就可以解決的。

我是農民,我爲農民發聲。超拼網助力三農,精準扶貧,每日傳播熱點正能量,扶貧助農在路上。