醫學博士獨家揭密全球最快新冠疫苗試藥:低燒全身疼,我卻美滋滋

截至6月7日下午16:33,全球新冠肺炎確診病例已超691萬,死亡人數也超過40萬人。

唯有安全有效的疫苗,才難終結這場全球性災難。

疫苗研發,是一場和疫情的生死賽跑。

根據世界衛生組織統計,全球有超過120個疫苗開發項目正在推進,其中已經有8個項目進入臨牀試驗階段——唯有通過三期臨牀實驗,疫苗纔有機會上市。

由軍事科學院生物工程研究所陳薇院士團隊研發的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗,於4月12日開展二期臨牀試驗,這也是全球首個進入二期臨牀試驗的新冠病毒疫苗。

本文作者SHAN正是參與二期臨牀試藥的志願者之一。相比一期的108人,二期志願者增加到500位,他們是以身試險的無名戰士,以特殊方式,參與了一線戰“疫”。

SHAN同時還是在讀醫學博士生,她將以試藥志願者和醫學博士的雙重視角,爲你揭開新冠疫苗研發的故事。

採寫/SHAN

1

英國的“羣體免疫”,讓我逆向“跑毒”回武漢

12.31日,我永遠不會忘記這個日子。

作爲一個在英國讀博士一年級的醫學生,我回武漢過聖誕假期。31號在武漢同學羣裏收到病毒傳聞,我還半認真半玩笑發了一條微博,希望武漢不要出現“幺蛾子病毒”,沒想到一語成讖。

發了微博後第二天,我就開開心心坐飛機回英國了。

到了三月中旬,經過了兩個多月的封城,武漢疫情趨於穩定。

可英國在短短几十天內,新冠肺炎感染者從8人暴增到1000多。

身在武漢醫院一線的媽媽,敏銳覺察到英國要淪陷,她幾乎一天十個電話,催我回國。

爲了讓她安心,我一週內停掉手上實驗,收拾好行李,給學校遞交休學申請,買了張高價回國的機票。

玩過和平精英的人,都知道“跑毒”這個遊戲術語。英國朋友認爲我小題大做,戲稱這是逆向“跑毒”。

當時,英國還是一片祥和,大衆沒把把病毒當回事兒,其實,平靜之下,暗湧洶湧。

到了三月末,英國新冠肺炎患者井噴式暴增,醫療系統不堪重負,首席科學顧問提出“羣體免疫”這種被動防疫計劃,遭遇公衆唾罵,3.20號政府提出封國……

此時,我也趕在香港關閉轉機的前幾天,坐上了回國的飛機。

飛在空中時,我還有點懵,感覺自己身處一個現實版的災難遊戲,又遺憾個人力量太過弱小,只能圍觀,卻不能左右遊戲軌跡。

彷彿上帝聽到了我的心聲,幫我悄悄開了一場支線的戰“疫”任務……

2

一條微信,讓我從圍觀者變成參與者

回家後,正是武漢櫻花繁盛時節,我卻因爲武漢封城,只好宅家“發黴”。

百無聊賴之際,我媽的同事W叔叔發微信問我,願意不願意參與疫苗臨牀試藥。

W叔叔是陳薇院士研發新冠疫苗的行政負責人之一,主要承擔志願者招募工作。

新冠實驗二期志願者一共招募508人,其中500人納入實驗,8人作爲候補,按照年齡分爲青年組和老年組。

正巧接受注射當天,志願者青年組有人臨時有事主動退出實驗——按照規則,志願者在任何時候,都有權利隨時退出實驗。

陳薇院士,首批進入臨牀二期的疫苗。這些字眼讓我一下子來精神了。

在2003年抗擊非典上,和2017年研發全球首個疫苗、終結埃博拉疫情的成就,讓陳薇成爲我們醫學界、特別是我們女性科研者的“愛豆”。

我甚至覺得她就是《血疫》的女主原型。

這次新冠疫情中,陳薇團隊又開發了全球第一支新冠疫苗,率先進入臨牀試驗階段。

在一期實驗中,她也先試疫苗第一針,頗有“當敵勇敢,常爲士卒先“的氣勢。

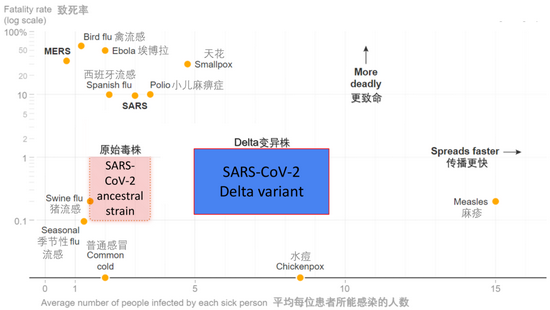

衆所周知,只有疫苗的誕生,才能讓人類免於傳染病的威脅。即使是“羣體免疫”,也必須是在疫苗完備的前提下進行。所以,在沒有疫苗的情況下,英國政府貿然進行“羣體免疫”,全球醫學界纔會一片譁然。

疫苗,是將人類從新冠肺炎深淵裏拉出來的一根“救命繩”,全世界都關注其成敗。而驗證成敗的關鍵,就是臨牀試驗。

我是有多幸運,才能參與這麼特殊的使命。

打?還是不打?

作爲具備一定專業知識的醫學生,以及內心潛伏的拯救世界的中二想法,還有對陳薇團隊的無盡信任,我收到微信後,象徵性地考慮了兩秒鐘,同意了。

你們肯定很關心我家人是否同意。

其實是我媽媽主動把我推薦給W叔叔的。她的理由是我是學醫的,對疫苗有專業認識,而且我現在很閒——嗯,真是親媽。

3

我的編號是“JSVCT089-1XX”

4月15日中午12點收到微信,下午3點之前就要到場,坐在出租車上,我覺得一切都有點不真實。

接種的地方,是一處軍事療養基地。

到達之後,先進行了指尖採血,來初篩新冠抗體和HIV。

產生新冠抗體,是實驗成功與否的標準。接種前就存在抗體,會干擾試驗結果。

這次試驗的疫苗,是腺病毒載體類疫苗。曾有論文指出,接觸過腺病毒的人,再接種HIV疫苗後,體內會增加更多的CD4-T細胞,而這些細胞容易被HIV攻擊,相當於爲HIV病毒提供了感染和繁殖的“溫牀”。

也就是說,注射腺病毒疫苗,可能會增加HIV感染的潛在風險,所以在注射前需要排除HIV陽性患者。

基於以上兩個原因,合格的受試者在接種前必須是新冠抗體以及HIV陰性。

半小時後,初篩合格的我,取到了一個印有個人信息的疫苗記錄本(下圖),便進入療養中心樓裏,進行正式的疫苗接種。

雖說學醫多年,但過去我只做過動物實驗,從未接觸過人體實驗,更沒想到我的第一次人體實驗,角色不是實驗員,而是受試者。

所以,接下來的每一項檢查,都讓我新鮮不已。

首先,醫護人員會組織受試者,進行一次10分鐘的簡單疫苗科普和實驗背景介紹。

然後再依次進行BMI、血壓、心率、體溫等項目監測。以BMI體質指數爲例,成年人BMI的正常值在18.5-23.9之間。過低(過瘦)或過高(過胖),都不是合格受試者。

完成了以上基本體測後,女性又需要增加一項尿hcg檢測——測試是否懷孕。疫苗實驗半年內,懷孕有風險,可能會損害胎兒健康。

緊接着,是第二輪15分鐘的小房間一對一面談。

醫生在詳細詢問我的既往病史,比如半年內是否接受過其他疫苗,最近是否用藥,是否有高血壓、糖尿病等基礎病史,以及生活習慣如是否抽菸喝酒後,會一條條詳細羅列出接種疫苗的潛在風險。

比如,接種部位可能出現紅斑,硬結,腫脹,瘙癢;

比如,可能引起發熱,關節疼痛等不適反應;

甚至,接種後會有危及生命的嚴重速髮型過敏反應;等等。

確保我知曉一切風險後,最後需要我簽字確認——但凡好漢們入夥,須要納“投名狀”。

簽了字,從這一刻起,我就正式加入了這項舉世矚目的臨牀試驗。我的編號是JSVCT089-1XX。

抽完了10毫升的靜脈血後,我便被工作人員領入了接種室。

一進入接種室,我就感受到醫護人員的熱情和輕鬆。

一旁的醫護小姐姐還貼心地爲我用美顏相機拍了照片(下圖)。

事後才知道,我是這項實驗的最後一位接種者,我的順利接種,大家都有一種任務完成的如釋重負感。

很是奇怪,越是重要的事,我的回憶卻越是模糊和平靜。

那一支承載着人類希望的疫苗,無聲息地、沒痛感地注射進了我的身體中。

回家的路上,我聞到了空氣中草木蒸騰的清新味道。

4

“我很好,是正常反應,我也沒有感染”

二期實驗一共有三個組:中劑量(5X1010vp),低劑量(1X1011vp),和安慰對照組(不含病毒,僅爲液體試劑)。採用的是隨機雙盲模式——病人隨機安排進某一組,科研人員和患者均不知具體分配方案。

所以打完疫苗,我還有點小擔心,自己打的會不會是安慰劑,白挨一針?

天遂人願,接種疫苗的第二天,一向身體強健的我,華麗麗地發了37.5℃的低燒。雖然發低燒讓我全身關節痛,乏力,沒食慾,但是我心裏美滋滋的。

通過身體反應,我能大致判斷,我接種的應該是是疫苗。而我的免疫系統,正積極地和抗原鬥爭,產生抗體。

我打疫苗是先斬後奏,等到我發燒發朋友圈,周圍朋友才知道我去當志願者了。

他們的反應是兩極分化:跟我一樣有醫學背景的朋友,表達的是羨慕,並且“埋怨”我,能提前獲得抗體這麼好的事,沒叫上他們;對疫苗沒有專業知識的家人和朋友,卻不像我這麼樂觀,更多的是擔心。

“疫苗還不安全,打了會不會直接感染上新冠病毒?”

“疫苗會不會有很強的毒副作用,會不會嚴重損傷肝腎?”……

“我很好,發燒只是正常反應,我也沒有感染”,這是我頻率最高的回覆。

這不是虛無縹緲地安慰,而是出於基於理性分析的信任。並且,這種信任不是盲目的,而是我查閱文獻後,基於我的專業知識和科學判斷後得到的。

首先,這次的疫苗全稱是重組新型冠狀病毒疫苗(腺病毒載體)。

傳統的疫苗(如減毒活疫苗,滅活疫苗)是將病毒這匹野獸馴化成坐騎,爲人類服務。簡單粗暴,效果好,但是一旦這匹野獸失控,就會“反咬”人類一口,有極低概率的致病風險。所謂注射完疫苗後感染,其實說的就是這類傳統疫苗。

而腺病毒載體的疫苗,就是用腺病毒作爲有效成分的載體疫苗——腺病毒本身是一種戰鬥力很渣的病毒,類似披着狼皮的羊,對人類沒有“殺傷力”。

陳薇團隊把新冠病毒的S基因,通過基因改造技術,植入到腺病毒體內,重組後的腺病毒,就是疫苗的核心成分。

它注入人體後,會在人體內來回“巡迴展示”,訓練免疫系統識別並記憶新冠病毒的特徵,一旦新冠病毒入侵,就可以圍剿反攻。

腺體病毒疫苗的安全性相對較高,最近幾年已成疫苗界“網紅”,黃熱病病毒減毒株爲載體的登革熱疫苗,以重組水皰性口炎病毒(VSV)爲載體的埃博拉疫苗等,均屬此類。

對於這種疫苗,我是比較放心的。

但無論多麼安全的疫苗,都要經過三期臨牀試驗,保證安全的前提下,才能上市。

I期臨牀試驗首次在人體上進行,主要目的有兩個:一是測試藥物的安全性和毒副作用;二是藥物動力學實驗——追蹤藥物含量隨着時間在人體內的變化規律。

這次,一期臨牀的108個志願者,全部產生免疫應答,說明疫苗讓人體成功產生了抗體,這是世界首個新冠疫苗的人體臨牀數據。

但是抗體濃度是否足夠,以及抗體是否長期穩定,還需要II期、III期實驗證明。

II期則側重於藥物的有效性和安全性。

相比之下,一期的108位志願者面臨更大的危險,所以,一期志願者需要在醫護陪伴下,隔離14天,以防出現任何危及生命的不良反應。而我們二期志願者,則是自行回家觀察。

綜上,正是基於安全的疫苗原理,少量的安全劑量——肌肉注射、量少、不足以產生肝毒腎毒性,以及成功的I期試驗,我才能夠坦然和樂觀面對不良症狀。

第三天,我的發燒等症狀消失,從此再沒產生任何反應。我個人推測,這次發燒大概率是因爲劑量過量,免疫應答過高導致的。

5

職業試藥人?不,我們只是一羣感恩的武漢人

新藥上市前,需要招募志願者進行臨牀試驗。醫藥公司通常會給予受試者一定的健康津貼,作爲報酬。

而這麼一羣長期輾轉於各種醫藥臨牀試驗,靠試藥賺取健康津貼的模式,滋生了一羣職業試藥人。

幾天上萬塊收入的高利潤,足以誘惑經濟窘迫的人,忽視試藥背後的高風險,從而趨之若鶩。這種“躺着”賺錢的行業,如同賭博:贏者拿錢,輸者致病,甚至喪命。

過去在醫院實習時,我也多少接觸過職業試藥人。

所以在這次疫苗實驗中,我特別好奇,會不會也有職業試藥人蔘與。

我所在的微信小羣,有30個試藥志願者,平時我會有意無意跟大家閒聊幾句——參與實驗的508個志願者,根據編號被分爲十幾個小羣,主要用來平時交流感受和彙報每日體溫。

通過閒聊,我發現大家來自各行各業,都是第一次當試藥者,參與原因也五花八門。

C叔叔,通過小區志願者瞭解到招募信息。他一直堅持運動踢球,身體狀況良好,所以毫不猶豫報了名。雖然家人事後才知曉,但全力支持,並沒責怪他。

Y律師,從事法律行業,通過微信報名。在報名前對疫苗有過淺顯瞭解,瞭解II期試驗相對I期風險更低,所以沒有顧慮。同時,他也希望通過參與試藥,獲得抗體。

Y先生跟我一樣,在第二天就出現發熱(38.8℃)反應,幾天後自愈。對於參與疫苗實驗,全家人都反對,擔心風險。但他認爲,總有人需要勇敢走出第一步,他願意以身試險。

B阿姨,是通過朋友報名的。此前,沒有任何醫學背景知識。

注射未知的疫苗,以及注射後產生的不良症狀,讓她一度很恐懼。但這次疫情期間,全國人對於武漢的支持,讓她很感動,她很想以實際行動報恩。家裏人也很支持她,抽血隨訪,還是女兒陪她去的。

C先生,一位地道的武漢小夥子。報名是瞞着家人朋友偷偷去的,注射完了才告訴家人。他也出現了低熱反應。

雖然對疫苗並不算很瞭解,但他認爲自己身體強壯,父母年輕,自己也單身未婚,就算遭遇不測,也算是“爲國捐軀”,不用太擔心身後事兒。

而且,他很敬佩陳薇院士率先注射疫苗的舉動,認爲自己作爲一個武漢人,一箇中國人,沒理由畏縮不前。

這羣志願者中,既有20出頭剛工作的年輕人,也有家人陪伴來的老人,絕大多數是非醫學背景的普通人,至少我沒有接觸到職業試藥人。面對新疫苗的未知風險,面對發燒、難受等不良反應,他們也會有本能地恐懼,但他們勇敢地站了出來,發自肺腑想爲武漢做點什麼,多少也懷着一種報恩心理。

6

媒體誇我們是“探路者”,我認爲自己是隻“小白鼠”

本來,我抱着記錄生活的想法,隨手將經歷發到了微博上,沒想到帶來了意想不到的流量,一千多點贊贊和留言,還增加了幾百個粉絲,讓我受寵若驚。

看到網友對我毫無保留的誇讚,我是又開心又有點害羞。

甚至有些媒體也誇讚我們是“探路者”,但我覺得自己沒這麼偉大,那些夜以繼日研製疫苗的科研者,纔是真正的“探路者”。

除了陳薇院士,還有更多的科研者,可能連名字也不會出現在論文中,他們開山劈石,頂着務必研發出疫苗的壓力,冒着危險摸索前行,爲我們鑿開一條通往希望的路。

5月15日,是我們接受第二次抽血隨訪的日子。

這一天,陳薇院士也來了。我們得到和陳薇院士合影的機會。於是抽血隨訪變成了明星見面會。

現在,陳薇成爲了大衆追捧的“愛豆”,我挺開心的,覺得這是大家對科學的崇拜。

看着手機上自己和陳薇院士的合影,覺得一切都是這麼的不可思議。三個月前的我,從沒想過自己會因爲英國疫情嚴重,而逃回武漢,更不會預料到,自己居然成爲一名疫苗受試者,親身經歷一場記入史冊的實驗。

JSVCT089-1XX,屬於我的特殊編號,紀念着這場全人類戰疫中,我作爲一個普通世界公民的貢獻。

參加新冠疫苗的二期實驗基本結束了,下一次就是半年後的隨訪和抽血了。我暫時還沒計劃好何時回英國,這場席捲全球的疫情,到底什麼時候纔會終結呢?

就如約翰·霍普金斯大學的醫學史學家Jeremy Greene博士說:“當人們問什麼時候結束的時候,他們是在問社會意義上的結局。”

也許,當我們學會了與疾病共存,纔是真正的結束——一個好消息是,鍾南山院士預測,新冠疫苗最早在今年秋天或年底,可作爲應急使用。