救援悲劇背後:犧牲的消防員與無名的輕生者

原標題:救援悲劇背後:犧牲的消防員與無名的輕生者

來源:三聯生活週刊

一位消防救援專家告訴本刊記者,目前,各種法律法規和規範性文件中,並沒有明文規定消防隊要承擔救援輕生者的任務,因此對於如何救助高空輕生者,也就沒有統一的標準和培訓內容。許多消防員在救助輕生者時的經驗來自於火警救援。但“輕生救援和火災救援是完全不同的,輕生者常常不會配合救援人員,給他綁繩子也好,想抱住他也罷,他都會掙扎甚至打人,給消防員帶來危險”。

再次喪子的家庭

陳連才蹲在院子裏,洗刷幾個黏着污垢的搪瓷臉盆。這棟二層小樓看起來已經許久沒有人居住了,一樓的小房間裏擺着一輛電動車、兩把凳子和一個木櫥櫃,唯一的電器是沒通電的冰箱。二樓的房間寬敞,有三十幾平方米,但除了角落裏扔着的一張破舊沙發,再無其他傢俱。

鋪着小塊正方形黃色瓷磚的地面上覆蓋着一層薄灰,一腳踩上去,灰塵上就留下腳印。陳連才手上的動作看似忙碌,其實只是不斷從水桶裏舀水,一遍遍地衝洗已經沒有污垢的臉盆。他客氣地拒絕談論自己剛去世的消防員兒子陳建軍,“沒什麼能說的,我心裏還難受得很”。

11月12日,在安徽省亳州市蒙城縣,陳連才的兒子,24歲的消防員陳建軍在營救一位跳樓輕生的女子時,與其一起墜樓,不幸犧牲。

陳建軍生前最後的那段影像資料在網上流傳着,視頻裏,跳樓女子站在四樓樓頂的儲物棚上,猛地向右側跑去。陳建軍跟着撲過去,想抱住女子,但儲物棚的邊緣突然斷裂,兩人一同踩空墜落,搶救無效死亡。11月15日,應急管理部批准陳建軍爲烈士,他的遺體被火化,安放在老家淮南市鳳臺縣的烈士陵園裏。

11月15日,犧牲消防員陳建軍追悼會在安徽蒙城舉行(IC photo 供圖)

“我們在北京打工20年了,很多事情都不知道。”陳連才的聲音很溫和,始終低着頭,機械地重複着手上的動作。

他和兒子朝夕相處的時間確實不多。陳連才今年50歲,妻子48歲,二十幾年前兩人剛結婚時,就一起到北京大興區做小生意,炸油餅、油條賣,從凌晨三四點一直忙活到深夜,一年只得空回家三四趟。

那時候,村裏人大多在家種小麥、豆子,即使打工,最遠也只到縣城裏的工廠。夫妻倆跑到北京幹活,在這個3000多人的大村莊裏還是第一戶。幾位上了年紀的大娘提到,陳建軍的媽媽“能幹、性子衝”,總想給兒女們多攢點錢,家裏的二層小樓就是在十四五年前蓋起來的,在當時是少有的樓房。“有兒子在,幹活就有勁兒,有盼頭。”他們爲這對勤懇的夫妻下了這樣的總結。

如今,陳建軍的去世抽掉了這個家庭的所有活力。80歲的奶奶耳背,但只要聽到孫子的名字,渾濁的眼睛裏很快就蓄滿了淚。母親不願意回到這個充斥着兒子身影的房子,住到了縣城裏。11月15日的葬禮上,她趴在陳建軍的墓前慟哭,試圖把兒子的骨灰盒抱在懷裏,不讓下葬。“孩子啊,我的孩子沒有了啊。”她的聲音嘶啞而無力,哭得全身顫抖,幾次幾乎暈厥過去。

這是他們第二次承受喪子之痛。10年前,陳建軍的母親騎電動車,帶着只有3歲的女兒在村口的大壩上與一輛大卡車發生碰撞。村民們順着哭聲跑到壩上看,發現孩子已經沒有了動靜。因爲孩子年幼,一家人沒有在村裏辦喪事,只在門口貼了一副白色對聯,大門緊閉了好幾天後才重新打開。但那時候陳連才夫婦還算年輕,年齡給予了他們彌補這個傷痛的機會。不久後,他們又添了一個女兒,今年剛滿10歲。

《陽光普照》劇照

雖然沉浸在再次失子的巨大悲痛中,作爲家裏唯一的男性,陳連纔不得不推着生活繼續往前走。他隨意地穿着一件黑色加絨外套和一條不合身的西褲,褲腿太長,在鞋子上方堆成一團。他把電動車從院子裏推出來,在後座上捆了一條棉被,準備給女兒送去。10歲的女兒在鎮上念小學,平時和奶奶一起住在附近租來的房子裏。

這兩天,淮河以南地區發生了一次寒潮,這個村莊就在寒潮的侵襲範圍內,氣溫斷崖式下降了十幾攝氏度。他停好車,回身鎖上大鐵門——那扇鐵門的門沿上還印着紅底金色的“家興財源廣”幾個字,門外牆根下散落着來不及收拾的紅色鞭炮紙,顯得與這個失落的家庭格格不入。這是半個多月前村裏過節時放炮留下的,其他人家早已清掃乾淨了,陳連才還無暇顧及。

墜樓

如果沒有這次意外,陳建軍的生活正在進入傳統、平淡又美滿的正軌。按原計劃,這個24歲的年輕人會在三個多月後退伍,回到老家的縣城。父母已經在城中給他買了一套新房子,籌劃着春節期間讓他和女朋友辦婚事,他也在三四個月前以按揭方式買了一輛黑色小轎車,村裏一位和他差不多年齡的小夥子談話間流露出羨慕,“(那輛車)開起來很精神”。

雖然年輕時就已離家工作,但並不妨礙陳建軍收穫村裏人的讚許,乖巧、懂事,是所有長輩們提到陳建軍時一定會給出的形容。陳建軍從小個子高大、體格壯實,卻是村裏出了名的“不皮”的孩子。小學放學後,別的孩子總要先結伴到村子裏瘋玩,陳建軍卻很少參與。

父母去了北京做小生意,他跟着奶奶長大,從學校回來就幫着奶奶燒飯、澆菜。他的成績不算突出,中學老師們向本刊回憶這位內向、話不多的學生時,沒有太多關於學習的細節,只是反覆說他是“很負責任的孩子”——作爲小組長的陳建軍要負責收作業,有時遇到拖延的同學,總是再三催促對方,“一定要盯到全收齊了纔拿過來”。在村裏遇到熟人時,陳建軍總是主動打招呼,如果對方是叔叔伯伯,還掏出煙和打火機遞過去。

雖然個性並不突出,但陳建軍是個心裏有主意的孩子。今年55歲的陳進住在陳建軍家後邊,他告訴本刊記者,陳建軍念初中時,曾經獨自到他家裏打聽:“伯,您幫我問問,當兵要提前準備些什麼資料?”

陳進的大兒子比陳建軍年長几歲,彼時已經入伍。“這孩子有想法,小小年紀就想當兵呢。”後來,17歲的陳建軍成功應徵,到了蒙城縣當消防員。他的7年消防員經歷是村民們眼中“能喫苦”的佐證,“一年回不了幾次家,有時春節過了才能回來,總是樂呵呵的”。

《消防員》劇照

總之,在村民眼裏,這是一個孝順、勤懇、深得人們喜愛的年輕人。“小波上週還開車回來一趟,把他妹妹帶到縣城裏打疫苗。”至今,嬸嬸說起他時,還會親切地喚他的小名“小波”——那時候他的名字是“陳波”,後來上學時改成了“陳建軍”。

而11月12日這天,爲了營救一名陌生的輕生女子,陳建軍的人生永遠地偏離了軌道。

他和這位陌生人的交集只有不到一個小時。那天清晨6點多,一個穿着黑色外套、戴圓檐帽的中年女人開始在蒙城縣牛羣商貿城二期樓宇徘徊。沿街商戶的監控視頻顯示,中年女人在商貿城的幾條道路上來回走動,還曾經在一家掛着“恆泰股份·恆泰貸款”招牌的公司門前停留。沒有人注意到她,商戶們一般在上午8點鐘左右開門,此時整個縣城都還在沉睡中。

7點多鐘,中年女人進入商貿城二期最西邊的一棟四層居民樓,從背面一條較爲隱祕的通道上到了頂樓天台。以往,公共通道都處在關閉狀態,只是最近商貿城正在重新粉刷牆體,爲了方便工人上下樓,通道才被打開。

女子爬上加蓋在天台的儲物棚頂端。儲物棚不高,只有一米二三,成年人站在棚下直不起身子。棚頂的材料是鐵皮包裹泡沫塑料,有稍微向下傾斜的坡度。起初,她只是坐在彩鋼瓦頂棚上,偶爾起身站起來。

一位粉刷工人從6點多鐘就在頂樓工作,他告訴本刊記者:“看起來有些奇怪,但也沒有工夫去細想。”一直到8點多,工人準備下樓時,女子還在那兒坐着。“你是來幹嘛的?”工人忍不住衝她喊了一聲,對方並不應聲。

逐漸甦醒的商貿城開始注意到這個異常的女人。一開始,人們以爲這是在樓頂施工的工人,直到發現女子時而坐着,時而起來踱步,衆人才意識到“有人要跳樓了”。

樓背面窗簾店的老闆娘林娥告訴本刊記者,自己送完孩子上學,9點鐘出頭來到樓下時,那裏已經聚了一些周邊商鋪的店主。林娥看着女子在棚頂顫顫巍巍地行走着,心也跟着一次次收緊。“有啥事下來再說嘛!別想不開啊。”她和另一位老闆娘一起把手攏成喇叭狀朝樓頂上喊,沒有任何回應。女子依然兀自在儲物棚上或坐或走,對樓下的呼喊置若罔聞。

上午10點出頭,陳建軍和另外11名同事來到現場,他們開來兩輛消防車,在地面鋪設了氣墊。雖然年輕,但陳建軍算得上是一位救援經驗豐富的“老消防員”,2014年入伍後,參加過各類滅火救援行動1300餘次,疏散營救過上百人。他曾經接受央視採訪,講述自己和隊友援救一位掉入井中的老人的過程。“我們拉着繩子下去……但是我們的繩子沾上了水,老人的衣服也沾上了水,那樣摩擦力就沒有多少了。……後來,老人的膝蓋與井壁發生摩擦使她受傷,在非常疼痛的情況下,她又往下滑落了5釐米左右。這時候我們就要給她一個心理暗示,說:‘你放心,我們跟你手拉手,不會讓你再次滑落的。’”

鏡頭前的陳建軍年輕而穩重,講述時有條不紊。他懂得救援時繩子的特點與使用方法,也知道如何安撫處於困境中的被救對象。這一次,他又擔當了救援中直接和女子對話的角色。一位住在樓頂層的住戶曾經向媒體回憶,陳建軍上到天台後,向她要了一瓶水和兩個橘子,打算給輕生女子。她還聽到陳建軍的說話聲:“有什麼想不開的事下來說,我們可以幫你解決。……上面很危險。”但女子仍然一聲不吭。

將近一個小時的對峙裏,輕生女子的情緒越來越激動,她加快了腳步,刻意往沒有氣墊的方向移動。氣墊的長度遠遠不如彩鋼棚,移動的速度也跟不上她的步伐。陳建軍和女子保持着距離,站在底下的林娥聽不清他在說什麼,只看到他的手好幾次在空中做出了輕輕向下按的安撫動作。

大概11點時,女子倏地加速,向下面沒有氣墊的天台右側衝過去。陳建軍跟着撲過去,抓住了女子。“抓到了!抓到了!”樓下人羣發出緊張又釋然的尖叫。突然,彩鋼棚的邊緣斷裂,兩人隨着崩塌的一角向下墜落,着地時發出兩聲悶響。視頻顯示,在下墜過程中,陳建軍仍然沒有鬆開跳樓女子的手。

輕生者

對陳建軍的悼念活動持續了好幾天。11月13日晚上,人們在商貿城兩人墜樓的地方點燃了一圈蠟燭,擺上鮮花、香菸、啤酒,爲這位年輕的消防員送行。出殯那天,警車開道、鐵騎護衛,還有許多蒙城市民自發地開車跟着靈車,從蒙城縣殯儀館開始,一路把陳建軍送回了鳳臺縣的烈士陵園。靈車特地繞行,帶着他的骨灰回了一趟老家村子。村民們排着隊,手裏拿着白菊花,在路兩邊候着,喊“回家了”。

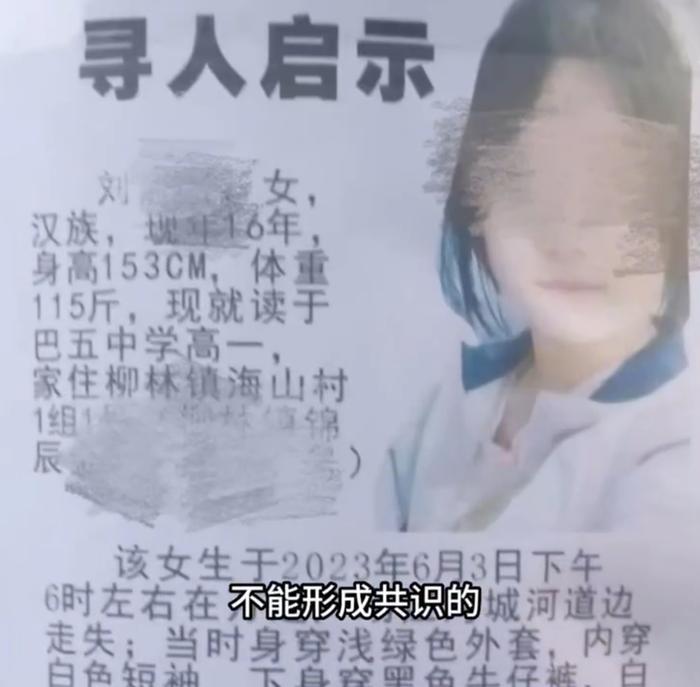

相比之下,輕生女子走得悄無聲息。去世一星期後,女子的骨灰依然保存在殯儀館裏,無人來領取。小縣城的熟人社會藏不住祕密,每個人都像一張向外張開觸角的網絡,一丁點情報落入某個網點後,就會快速向四周擴散。

但對於跳樓女子,除了最早由媒體向殯儀館求證過的信息,知道這是個55歲的北京女人之外,再無其他,她是誰的女兒,或者誰的妻子、誰的母親,爲何會在離北京千里之外的安徽縣城一躍而下,無人知曉。但在縣城流傳的各種版本說法中,無一例外都與錢有關。

一個廣爲流傳的說法是:女子將一大筆錢投入了恆泰小額貸款公司,卻討要不回來,才走上了絕路。這個說法的佐證之一,就是事發當天清晨,女子曾在公司門口徘徊過,並且最終選擇了在公司位置的前一棟樓跳下,“就是想死在他們面前”。

普通人喜歡依據親身經歷解釋事物。就像生活在一個魚缸裏的魚,即便相互不認識,但多少共享着相同溫度、相同養分、相同危險的環境。

確實有許多蒙城人曾經在這家小額貸款公司折損過錢財。公開信息顯示,這是一家2010年開業的公司,註冊資本超過1億元,經營方式是高利吸收民間存款,“有時候一個月能有一分利息(大概1%的月利率)”,再以更高的利息貸給急需用錢的個人或者小商戶。

但2021年9月下旬,蒙城縣公安局發佈一則通知,稱恆泰小額貸款股份有限公司涉嫌非法吸收公衆存款,已移送蒙城縣人民檢察院審查起訴。公司停業了,吸納的民間存款無法收回。採訪中,多位商貿城的商戶告訴本刊記者,“被這家公司坑了許多錢”,金額都是以萬爲單位計算。一位年逾七十的小賣部老闆投入了大半輩子積攢的20萬元,加上兩個女兒的錢,一家人的損失接近50萬元。

近幾年,類似恆泰這樣因爲“非法吸收存款”被警方查封的案例,在蒙城還有不少,它們被統稱爲民間“投資機構”,有的是和恆泰相似的小額貸款公司,有的只是個人集資“去做理財”。許多人陷進了這個泥潭中——小縣城找尋不到更好的投資渠道,相比於把錢存進銀行“拿死利息”,月息達到一分甚至更高的理財生意顯得十分誘人。當它們的資金鍊斷裂或者被警方查封后,不少市民遭遇了致富夢破碎甚至血本無歸。

今年52歲的蒙城人張延立告訴本刊記者,自己就是這類民間金融的受害者。他是當地的一名高中教師,和妻子將40萬元交給了岳父曾經的學生打理,沒有合同、沒有監督,對方給出的只有一張收據。對人情的信任稀釋了張延立對風險的擔憂,更何況,對方每個月都會按時打來近8000元的利息,是張延立每個月工資的兩倍還多。他甚至一度想過,“即使不工作了,沒有退休金,這樣也能過得不錯”。

但現實很快給他潑了一盆冷水。2018年前後,當地的投資機構大量倒閉,張延立託付的中間人也“跑去了大西北”。被騙取積蓄的人們報警後,許多公司的負責人被抓,錢卻沒能討回來。那一陣子,張延立的妻子精神恍惚,常常在家裏哭泣,一個人出門後默默走到河邊,在岸上徘徊。他不得不跟在後面,生怕妻子一時想不開,做出傻事。

商貿城

11月18日,本刊記者到達事發的牛羣商貿城時,“肇事”的彩鋼棚已經被拆除,悼念的鮮花、蠟燭也已經沒了痕跡。但商貿城的商家對那件事的談論還沒有結束,他們對這起導致不幸事件的“輕生”,提供了一個更符合他們視野的解釋版本:女子是因爲參與商貿城建設失敗,要債無門才決定尋短見的。

採訪中,一位做建材生意的小老闆告訴本刊記者,自己以前就聽說過這名輕生女子,她曾經在20年前把錢借給了牛羣商貿城的承包商建房子,一直未能收回,“十幾年裏已經來蒙城討過許多次”。

這個成爲兩個陌生人命運交匯點的牛羣商貿城,曾是縣城人致富的另一個希望。作爲蒙城縣最早的商業區之一,商貿城名字裏的“牛羣”二字已經道出了它的落成原因。這個皖北小縣城長年以小麥、大豆種植爲主業,曾經還以龐大的養牛業聞名於全國。千禧年初,相聲演員牛羣開始到蒙城掛職副縣長,希望利用自己的名人影響力,爲蒙城吸引投資,拉動經濟發展,“牛羣商貿城”便是在這時候建立起來的。

從當年的新聞通稿裏可以窺見商貿城被寄予的厚望——“建設成爲蒙城縣乃至皖北地區規模最大、功能最齊全的現代化商貿城。”蒙城的地理位置特殊,正好位於淮南、亳州、蚌埠幾市的交界處,最初的設想是依靠四通八達的交通,建立起“中原的義烏”。

2002年,在蒙城當地政府的主導下,佔地398畝的商貿城在一片荒地上拔地而起。商貿城分一期和二期建成,一期是隻有一層的商鋪店面,二期是店面加住宅的四五層小樓。一位在商業城開了15年家紡店的老闆告訴本刊記者,商貿城的建設是由承包商分包給下面的小包工頭,“有意投資的人”可以選擇把錢交給相識的包工頭,後期用來認購店面,或是在全部竣工後有一定的“分紅”。

今年53歲的陳武是最早進駐商貿城的商戶之一。商貿城一期剛建好,他和妻子就以每平方米800元的價格買下一處二十幾平方米的店面,開了一家勞保店。以前,他在城北以拉三輪車賣菜謀生,湊錢進駐商貿城,是他脫離農民身份、“不用再下地幹活”的起點。

商貿城給了許多和陳武一樣的商戶以希望。按照原計劃,2002年5月8日正式開業那天,牛羣會邀請好友宋祖英、趙本山、範偉、馮鞏等人,舉辦文藝匯演。回憶起那天的景象,陳武依然記憶猶新。大量的人從蒙城縣所轄鄉鎮乃至周邊縣城湧來,大約有20萬人。他批發來的三大泡沫箱的冰棍和汽水,不到半個小時就被一掃而光,連店裏自用的小凳子都被人買去墊腳。從全縣各處調集來的警力捉襟見肘,“剛拉起來的警戒線一下子就被衝爛了”。最後,爲了防止發生意外,演出不得不臨時取消。

但這一天就是商貿城人流量的巔峯。它剛建成時,孤零零地坐落在尚未開發的城南,逛商貿城是一件時尚但不方便的活動。此後10年裏,整個縣城開始向南擴張,但城裏接二連三地建起了更現代化的商場,牛羣商貿城的商品款式和服務都顯得有些老氣。

早些年,商貿城周邊有一個客運站,汽車往返於縣城與各個鄉鎮之間。村裏人進城後,第一站總會來逛逛商貿城,或是特地來批發商品。但從2019年起,客運站被拆除,這批固定的客戶也流失了。在這裏做了近20年生意,陳武的總結是“平平淡淡,從沒有過巔峯的時候”。

如今的商貿城就像一個衣衫襤褸、身體狀況不佳的老年人,樓房外側的牆壁已經斑駁,沿路的房子屋頂上大多貼着紅色的瓦片,部分已經脫落,尖頂貼架暴露在外。一期、二期的不少平房及樓房都用活動板或彩鋼棚在頂層加蓋起一個儲物間,裏外隨意堆放着雜物。這些彩鋼棚厚度不一,高低錯落,但都顯得有點陳舊,有些材料的藍色表面已經掉漆,露出底下的銀色鐵皮。

火災救援與輕生救援

陳建軍墜落的地方,就是一座加蓋在頂樓的儲貨彩鋼棚。根據現場視頻,在墜樓瞬間,陳建軍已經抓住了輕生女子的手。如果不是彩鋼棚一角垮塌,或者當時拴在他身上的保護繩能發揮作用,這起悲劇都不會發生。

那天事發現場的多名目擊者告訴本刊記者,陳建軍下墜時,身上繫着繩子,“但是繩子沒有繃緊拉住他”。亳州市消防救援支隊此前在接受媒體採訪時也表示,陳建軍所繫的安全繩另一端“有固定”,但“一個人100多斤,下墜的衝力非常大,可能當時失去控制了”。

插圖 | 老牛

不過,在一些消防救援專家看來,繩子並不是高空救援時的唯一保障。原山東泰安、東營消防支隊支隊長許傳升向本刊記者解釋,“在繩索救援中,救援人員是不能把繩子直接拴在腰上的。因爲當救援人員和被救者因意外突然下墜時,衝擊力可能會非常大,只在腰上系一根繩子,嚴重時甚至會把人的腰拉斷。應該使用專業的全身吊帶,繩子再與吊帶連接,受力會平均分佈在消防員的腿上、胸上、腰上。”

許傳升說,繩索救援是一項非常專業的領域,在救援實施時,繩索應該至少有兩個固定錨點,要有制動系統、要考慮繩索的長度,還需要有人控制繩索,這對控制者的要求極高。

“繩索一開始當然要寬鬆,才能讓消防員方便展開行動。但什麼時候要開始‘剎車拉緊’?這就要求控制繩索的人在很長時間裏,比如一兩個小時之內,時刻保持高度警惕狀態,在現場能快速做出判斷和反應。否則,人掉下去也就一秒鐘的時間。高空救援是一件非常緊急、非常危險的任務。”

在烈士陵園陳建軍的墓前,本刊記者遇到一名陳建軍生前的同事。他告訴本刊記者,縣城消防隊的訓練很嚴格,也很辛苦,主要是關於出現火情的各種訓練,比如中長跑、障礙跑等體能訓練,以及在火情中的滅火、救援等各種專業業務的訓練。陳建軍算得上在隊時間最長的消防員之一,而且十分喫苦耐勞,“只要沒有出任務,每場訓練他都一定會參加”。

2021年11月15日,蒙城官方和羣衆自發在蒙城街頭主要路口送別陳建軍。交通局工作人員拉起送別的條幅。(視覺中國供圖)

許傳升也提到,目前各種法律法規和規範性文件中,並沒有規定消防隊要承擔救援輕生者的任務,因此對於如何救助高空輕生者,也就沒有統一的標準和培訓內容。另外,撲抱等強行救援方式並不在繩索訓練教程之中。

“許多消防隊在救助輕生者時的經驗是來自於火災救援。輕生救援和火災救援是完全不同的任務,輕生者常常不會配合救援人員,給他綁繩子也好,想抱住他也好,他會掙扎甚至打人,給消防員也帶來危險。所以如果確定消防隊要承擔救助輕生者的任務,就必須做專門的、針對性的訓練”,許傳升說。

救援經驗豐富的陳建軍到底爲何會墜樓犧牲?他墜樓時,身上的保險繩爲什麼沒能發揮作用?目前官方還沒有給出明確的答案。

在通報出來前,沒有人願意再對救援失敗的細節多說什麼。陳建軍的父親也拒絕了採訪,只是說“我也不知道爲什麼會這樣,我們建軍做的是好事啊”。說這話時,他始終低着頭洗刷臉盆,但幾滴眼淚順着這個中年男人的鼻尖流下來,滴到了面前的水勺裏。

微博熱議