《科學大家》| 人類如何摸清“精神分裂症”的實質

作者:[美]羅伯特·科爾克(Robert Kolker)

出品:新浪科技《科學大家》 中信新思

本文節選自中信出版社的《隱谷路》(Hidden Valley Road: Inside the Mind of an American Family)

精神分裂症患者是一個極其孤獨而脆弱的羣體。抑鬱焦慮患者在確診後可能會得到來自親友的噓寒問暖、關心體諒,自閉症兒童會被父母當作“折翼的天使”悉心呵護,但精神分裂症患者的遭遇則可能大爲不同。

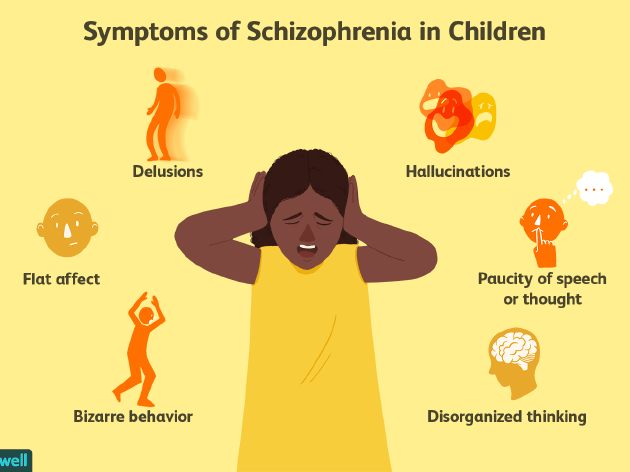

這種反差在精神分裂症患者患病的後期尤其明顯:由於缺乏對自身疾病狀態的認識,他們常常會被非自願地送進精神專科醫院接受治療,繼而被社會慢慢疏離。受幻覺、妄想等精神病性症狀的影響,患有精神分裂症的個體往往是無法被人理解但又極其渴望被理解的,他們有着豐富的內心世界,豐富到會將他們困住,豐富到會變成一堵阻止他們與他人交流的高牆。在尚有自知力的時候,他們可能會在言語中流露出一些內心世界的信息,但因爲疾病的影響往往會被他人所忽視;或者,他們會意識到自己不同於常人,因而不敢與其他人 —哪怕是最親密的人 —分享自己的真實內心世界。精神分裂症的另一個常見症狀是陰性症狀,主要表現爲情感冷漠、活動減少、離羣獨處、生活懶散、對他人和未來的關心極少。這往往更突顯出他們“異於常人”。即使在包容開放的當代社會,一聽到精神分裂症患者,大家也常常表現出退而遠之的態度。當然,這不怪任何人,只是因爲社會對這個羣體的認識還太少。

在衆多精神疾病中,精神分裂症的患者最容易被人錯認爲是“瘋子”。雖然這體現了大衆的錯誤認知和某些偏見,但這種錯誤認知和偏見也確實與精神分裂症本身的症狀有關。精神分裂症患者最爲常見的症狀之一是幻聽,他們會聲稱自己總是聽到某種聲音,會說這些聲音給了他們某種指示,讓他們去做某些特定的事情。這些事情在外人看來或許顯得不可理喻,但對精神分裂症患者來說卻是可以真切“感受”到的。

精神分裂症的另一種常見症狀是妄想,最常見的妄想有被害妄想、關係妄想、嫉妒妄想、非血統妄想等。比如,患者相信自己正在被人追殺,他們必須要躲起來或者去攻擊追殺他的人;或者相信自己正在受到他人的排擠,他人的正常交流會被患者認爲是在對他進行詆譭的交頭接耳;再如《隱谷路》中描繪的加爾文一家患病的大兒子,他堅信自己是章魚的後代而非父母親生。有些患者會意識到自己的大腦出了問題,但也有很多患者沒有這種自知力。在精神病性症狀的影響下,沒有自知力的患者可能會出現攻擊他人的行爲,從而越發使人堅信他們是“瘋子”,堅信他們有極大的危險性。

近些年來,我們國民的心理健康素養在逐步提升,社會對精神障礙患者的包容度和理解度也在逐漸提高。人們認識到抑鬱症患者不是單純的情緒低落,認識到焦慮、抑鬱病人悲觀厭世的念頭萬萬不可忽視,也認識到創傷後應激障礙患者所表現出的反常和偏激不是患者本身的錯。總之,單從抑鬱焦慮等常見精神疾病來講,人們的認識不再如以前那般片面和偏激。

然而,這種“理解”和“包容”在遇到精神分裂症等重性精神障礙時難免又變成了“恐懼”,也正是這種恐懼使人們很難以包容的態度去接納這個羣體。雖然有一部分精神分裂症患者在疾病發作期間有攻擊他人或自我傷害的行爲,但大多數精神分裂症患者是沒有或少有這樣的攻擊性行爲的。此外,我們還應該認識到患者表現出的大多數攻擊性行爲都是言語上的攻擊,並且在經過科學和系統的治療後是可以得到控制的。舉個例子,當提到一個精神正常的犯罪者時,很多人的第一反應是“真的是他嗎?他爲什麼這麼做?”,而當被告知一個犯罪者事實上患有精神分裂症時,很多人的第一反應則是“難怪是他”,這就是對精神分裂症羣體的偏見和“妖魔化”。我們當然應該對患者的暴力攻擊行爲加以提防,保護好自己的生命安全,但我們也不能以偏概全,簡單地給精神分裂症患者貼上“暴力危險”的標籤。

可以想象,精神方面偏執、有重度妄想症的人所提供的個人記述,會被專家細緻地剖析、解讀,但一般人讀來肯定是很費勁的。

那麼“精神分裂症”是如何被人類一步步認知,逐漸遞進摸清本質的呢?我們來看看下面這些歷史案例。

丹尼爾·保羅·施瑞伯(Daniel Paul Schreber)成長於19世紀中期的德國,他的父親莫里茨·施瑞伯是當時赫赫有名的育兒專家,經常拿自己的孩子作爲自己的第一批實驗對象。孩提時期的保羅和他的哥哥曾經歷過冷水療法、飲食療法、運動療法,使用過“施瑞伯直支架”—一種用木頭和繃帶做的裝置,用來矯正孩子的坐姿。儘管有這樣的童年,長大後的施瑞伯仍然很有出息,先是當了律師,然後又做了法官。他順利地娶妻生子,除了40多歲的時候有過短暫的抑鬱外,生活、工作各方面都很完美。可就在51 歲的時候,他整個人突然垮了。1894年,施瑞伯被診斷爲“偏執型精神錯亂”,接下來的9年都在德累斯頓附近的索嫩斯坦精神病院接受治療,那裏是德國第一家爲精神病患者建立的公立醫院。

在 精 神 病 院 度 過 的 那 些 歲 月 構 成 了《我 的 精 神 病 回 憶 錄》(Memoirs of My Nervous Illness)一書的寫作背景。這本著作首次寫到了當時被稱爲“早發性癡呆”的神祕疾病,這種病在幾年後被重新命名爲“精神分裂症”。《我的精神病回憶錄》出版於1903年,並在接下來的一個世紀中成爲有關精神分裂症討論的重要參考資料。加爾文家的6個男孩生病時,現代精神病學對他們的診斷和治療都受到了施瑞伯病例相關理論的影響。

施瑞伯本人倒是沒有想過自己的真實經歷會引起如此多的關注。他寫回憶錄主要是爲了請求出院,從書中多處可以看出,他似乎是在向同一位讀者傾訴,這位讀者就是要求他住院的醫生保羅·埃米爾·弗萊西格(Paul Emil Flechsig)。書的開頭是一封寫給弗萊西格醫生的公開信,施瑞伯在信中爲可能冒犯到弗萊西格表達了歉意。施瑞伯只想搞清楚一件小事:過去的 9年中,弗萊西格是不是一直在往他的腦子裏傳輸祕密信息?

施瑞伯用200多頁文字描述了他遭遇到的各種古怪經歷,其中第一個就是與主治醫生之間的宇宙心靈感應 —“即使遙遙相隔,你還是對我的神經系統施加了影響”。這部分可能已經算是邏輯最清晰的部分了。用一種或許只有自己才能看懂的方式,施瑞伯充滿激情地寫到自己看到天空中有兩個太陽,其中一個無論他去哪裏都跟着他。他使用常人難以理解的文字,花了很多頁解釋某種大部分人沒有注意到的隱祕的“神經語言”。他寫到,很多人的靈魂使用這種神經語言向他傳遞重要的信息:金星上“發洪水”了,太陽系“失聯”了,仙后座的星體要“整合成一個獨立的恆星”了。

在這方面,施瑞伯和加爾文家的長子唐納德有很多共同之處。多年後,隱谷路家中的唐納德常常會在7歲的瑪麗面前誦讀《神父聖職》。施瑞伯和唐納德一樣,相信發生在自己身上的事不只是身體方面的,也是精神方面的。施瑞伯、唐納德,以及加爾文家的其他男孩都沒有用好奇而客觀的態度隔開一段距離來審視自己的妄想,而是置身其中,時而興奮,時而震驚,時而恐懼,時而絕望,這些情緒有時也會同期而至。

施瑞伯無法擺脫自己的困境,便竭力拉上別人一起來體驗。他可以一會兒狂喜不止,轉瞬間又變得極爲脆弱。在回憶錄中,施瑞伯指責他的醫生弗萊西格利用神經語言對自己實施“靈魂謀殺”。(施瑞伯解釋說,靈魂非常脆弱,好比“棉絮或蛛網”,是“一個大球或一大包什麼東西”。)接着出現了“強姦”事件。“我因爲生病,”施瑞伯寫道,“而與上帝發生了特殊的關係。”他說這種關係最初有點像聖靈感孕,“我長了女性生殖器,不過沒發育好,我的身體感受到了人類生命最初的胎動……也就是說,受精成功了”。施瑞伯說,他的性別轉變了,他懷孕了。雖然獲得了上帝的恩典,但他覺得自己遭到了侵犯。上帝“就算不是教唆者”,也是弗萊西格醫生的共犯,他們合謀把他“變成了淫婦”。很多時候,施瑞伯的世界滿是緊張和恐怖。

施瑞伯有一個宏偉的理想。他回憶說:“我的目標,僅僅是要增進宗教這個重要領域對真理的掌握。”結果並非如此。施瑞伯寫的書倒是對爭議漸長的新興的精神病學更有價值。起初,在對精神疾病的研究成爲專門的學科之前,精神失常被認爲是一種靈魂疾病,病人需要被關押、流放,或者進行驅邪。猶太教和基督教認爲,靈魂不同於肉體,是人的本質,既可以與上帝對話,也可能着魔。在中世紀的法國,聖女貞德能聽到撒旦邪惡的話語,在貞德死後,這種聲音又被描述成來自一位先知。可見在那時,對精神失常的定義也是遊移不定的。

對於細心研究的人來說,不難發現精神失常頻發於家族內部。最常見的是王室成員。15世紀的英格蘭國王亨利六世起先表現得非常偏執,後來變得沉默寡言,最後得了妄想症。他的疾病導致了玫瑰戰爭,成爲權力之爭的託詞。亨利六世的精神病並非毫無淵源,他的外公法國國王查理六世也患有同樣的疾病,查理的母親波旁的讓娜,以及查理的舅舅、外公和曾外公也是同樣的情況。直到施瑞伯的年代,科學家和醫生纔開始從生物學層面考量精神失常。

1896 年,德國精神病學家埃米爾·克雷佩林(Emil Kraepelin)使用“早發性癡呆”來表明這種疾病發病較早,不同於老年性癡呆。克雷佩林認爲早發性癡呆是某種“毒素”引起的,或者與腦部出現的“某種未知損傷相關”。12年後,瑞士精神病學家厄根·布洛伊勒(Eugen Bleuler)創造了“精神分裂症”這個詞來描述“早發性癡呆”的大部分相同症狀。

布洛伊勒也懷疑這種疾病具有生理方面的致病因素。布洛伊勒之所以選擇這個新詞,是因爲它的拉丁語詞根“schizo”隱含有精神官能急劇分裂的意思。這個名字引發了不少麻煩。從那之後,大量流行文化,從電影《驚魂記》到《心魔劫》,再到《三面夏娃》,都將精神分裂症與人格分裂的概念混爲一談。兩者其實相去甚遠。布洛伊勒想要描述的是病人的外部生活和內心世界之間的撕裂 —認知與現實之間的差異。精神分裂症不等於多重人格,而是在自身與意識之間築起一面高牆,兩者開始只是存在些許間隔,之後則完全斷離,病人不再能出入一般人理解的現實世界。

無論精神病學家如何看待這種疾病的生物學機制,它的確切本質仍然極難把握。起初,似乎有證據表明精神分裂症可以遺傳,但在一些獨立發病的個人病例上 —包括施瑞伯的情況 —這就解釋不通了。這一關鍵問題讓好幾代理論家、治療專家、生物學家,以及後來的遺傳學家絞盡了腦汁。要是搞不清楚它源自何處,我們又怎麼可能知道它是怎麼回事呢?

施瑞伯的回憶錄出版8年後,1911年,西格蒙德·弗洛伊德終於破解了其中的謎團。施瑞伯書中的內容令弗洛伊德興奮不已。弗洛伊德是維也納的精神分析學家和理論家,被推崇爲心智運作機制研究領域的領軍人物,以前他對施瑞伯這樣的妄想型精神病患者並沒有興趣。在作爲精神科執業醫師時,弗洛伊德曾見過這樣的病人,但他從未認爲他們值得躺到精神分析專家的沙發上。他認爲,患有精神分裂症意味着無藥可治 —病人太過自戀,無法投入到與精神分析醫師的有效互動,或“移情”中。

但弗洛伊德的門生、瑞士治療專家卡爾·榮格寄給他這本書,並懇求他閱讀。這本回憶錄最終改變了弗洛伊德的觀念。通過閱讀,弗洛伊德不必離開自己的扶手椅,就能近距離了解到一個精神病患者腦中的所有想法。這本書證實了弗洛伊德之前對潛意識機制的理解。弗洛伊德寫信對榮格表達感謝,稱這本回憶錄是“某種天啓”。在另一封信中,他表示施瑞伯本人“具有當精神病學教授和精神病院院長的潛質”。

1911年,弗洛伊德出版了《關於一例妄想症(妄想癡呆)患者自述的精神分析筆記》一書。(同年,施瑞伯在他母親去世後再次入住精神病院,之後也不幸離世。)基於施瑞伯的回憶錄,弗洛伊德這時確信精神妄想近乎白日夢。病因同常見的神經官能症一樣,也可以用分析神經衰弱的方法來解釋。弗洛伊德寫道,他發現的那些出現在夢中的象徵意象和隱喻(這些發現讓他名聲大噪),全都清楚明白地出現在了施瑞伯的回憶錄中。弗洛伊德認爲,施瑞伯的性別轉變和聖靈感孕是出於對閹割的恐懼。他總結說,施瑞伯對治療自己的精神病醫生弗萊西格的依戀與俄狄浦斯情結有關。“別忘了,施瑞伯的父親就是一位醫生,” 弗洛伊德寫道,文字中滿含着勝利的驕傲感,“他(施瑞伯)身上出現的荒唐行爲就像是對他父親醫術的一種諷刺。”

榮格卻對弗洛伊德的話感到非常困惑。1911年3月,榮格在瑞士伯戈爾茨利的家中讀完了弗洛伊德的手稿,並立刻給他的導師寫信,說他認爲弗洛伊德的書“十分有趣”“寫得很好”,但自己完全不同意他的觀點。兩人觀點分歧的核心是妄想型精神病的本質:精神分裂症是與生俱來的腦部疾病,還是在生活中遭受的損傷?是先天的還是後天的?弗洛伊德的觀點與同時代大多數其他精神病學家不同,他確信這種疾病完全是“心因性的”,或者說是潛意識的產物,並認爲這很可能與患者在童年成長期的經歷和受到的傷害(往往是性方面的經歷)有關。榮格堅持的觀點則更爲保守,他認爲精神分裂症至少在一定程度上是器質性、生理性的疾病,而且很有可能可以在家族中遺傳。

師生兩人就這個問題斷斷續續爭論了很多年。對於榮格來說,這件事是最後一根稻草。他告訴弗洛伊德,不是所有問題都與性有關 —人患精神病有時也會因爲其他原因,可能是生來就有的毛病。“我認爲,力比多a這個概念……需要增加遺傳因素方面的解釋。”榮格寫道。

榮格在幾封信中一再表達相同的論點。弗洛伊德對此卻無動於衷,這讓榮格非常憤怒。1912年,榮格怒不可遏,對弗洛伊德展開了人身攻擊。“你把學生當病人般對待的方式愚蠢至極,”榮格寫道,“你調教出來的要麼是唯命是從的兒子,要麼是目中無人的狗崽……而你則扮演着高高在上的父親。”

同年晚些時候,在紐約市福特漢姆大學的一羣觀衆面前,榮格公開表示反對弗洛伊德的理論,並特別針對施瑞伯的病例,猛烈抨擊了弗洛伊德的分析。榮格表示,精神分裂症“不能僅僅用缺乏性慾來解釋”。榮格知道弗洛伊德會把他的話當作異端邪說。“他錯得很離譜,”榮格後來反思說,“因爲他根本沒有摸清精神分裂症的實質。”

弗洛伊德和榮格關係破裂的原因,主要是對精神失常本質的認識不同。兩位早期精神分析學家之間的偉大友誼結束了,而關於精神分裂症的起因和實質的爭論纔剛剛開始。

一個世紀後,據估計,精神分裂症影響着全世界約1%的人口—全世界8200萬人,包括300多萬美國人。按某一種標準算,美國確診的精神分裂症患者佔據了全美所有精神病醫院牀位的三分之一。按另一種標準算,在患精神分裂症的成年人中,每年約有40% 的人完全沒有得到治療。每20例病患中就有1例會結束自己的生命。

如今學術界有數百篇關於施瑞伯病例的論文,其觀點與弗洛伊德和榮格的觀點都大相徑庭,每一篇都圍繞着施瑞伯和這種痛苦的疾病表達了自己的看法。法國精神分析學家、“後結構主義之父”雅克·拉康認爲,施瑞伯的問題來源於他無法成爲自己母親渴望的陰莖而引發的沮喪心理。20世紀70年代,法國社會理論家和反文化偶像米歇爾·福柯將施瑞伯看作殉道者,認爲他是社會力量企圖摧毀個人精神的犧牲品。直到今天,施瑞伯的回憶錄仍然是絕佳的解讀對象,施瑞伯本人也因爲無法自我辯解成了理想的精神病人。同時,施瑞伯病例引出的關於精神分裂症的核心問題 —先天還是後天?—也成爲理解這種疾病的必要一環。