“腦癱博士”謝炎廷:不想做人生的旁聽生

↑謝炎廷

紅星新聞記者|李毅達 王紅強 攝影報道

責編|官莉 編輯|彭疆

早上7點過,蘭州的天剛矇矇亮,不管有沒有課,蘭州大學數學與統計學院的博士旁聽生謝炎廷都會去學校,自習或者旁聽。

13分鐘,這是謝炎廷從家裏走到教室所需要的時間。因爲腦癱,走路時他身體會不由自主往左傾斜,右腳跟不能着地,胳膊也無法正常擺動,看上去隨時會摔倒。但出乎意料的是,他走得很穩,速度也並不慢。

走出小區,過一條馬路,就到了蘭州大學的南門。這裏的門衛都認識謝炎廷,知道他刷卡不方便,會讓他直接走進門。趕上高峯期人多的時候,只要看見他歪歪扭扭地走過來,原本擁擠的門口也會給他讓出一條通路。

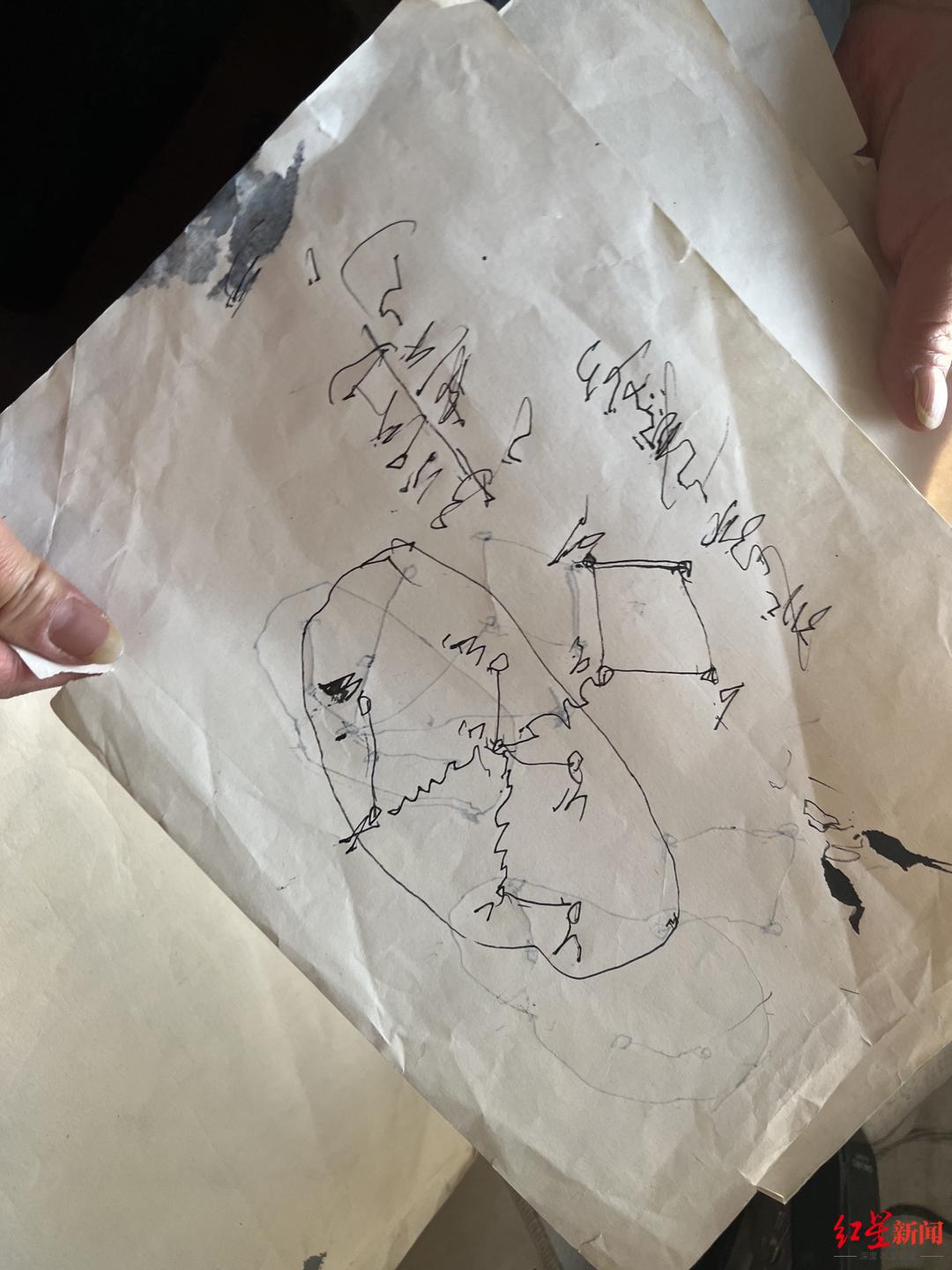

謝炎廷2011年到蘭州大學做本科旁聽生,從2015年開始做研究生旁聽生。從2015年走到如今,這條路謝炎廷每天要獨自走4遍,從一個懵懂的“研究生”,到現在即將“博士”畢業,他有了包含3篇SCI論文在內的近10篇科研成果、蘭州大學榮譽研究生稱號以及一些對他更重要的東西,比如朋友、快樂以及希望。

最近,謝炎廷寫完了94頁的“博士”論文初稿,提交給了導師,信心十足地等待着畢業答辯。但,現實也可能與期待的不一樣。

“學數學就像閉關修煉一門絕世武功”

從某種程度上來說,謝炎廷是個不善言辭的人。因爲腦癱,他無法像正常人一樣字正腔圓地說話,只能遲緩地、含混不清地用力說出每一個字,所以他並不喜歡說話。但當話題談到數學,談到他所研究的圖論,他卻幾乎變成了一個話嘮,興奮地分享着自己最近的研究和最近看過的論文。

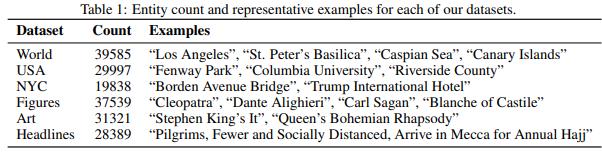

謝炎廷自己也說不上是什麼時候愛上數學、愛上圖論的。圖論是數學界一個略顯小衆的研究方向,在謝炎廷眼中,這是一個更加抽象、更重視推理而非計算的研究方向,“圖論依靠推理多過計算,我的計算能力不太行,而且圖論中畫的那些圖很美,這些都吸引着我。”

↑謝炎廷在草稿紙上畫的圖

在他的世界裏,數學的分量很重,是工作和事業,也是愛好和興趣,更是給他帶來生活希望的救命稻草。“我的睡眠不太好,晚上躺在牀上很安靜,腦子裏也比較清晰,就會想很多數學問題。”

去年,謝炎廷看了一部讓他心潮澎湃的電視劇——《倚天屠龍記》。這之後,數學變了,變成了武林祕籍,而他自己則成了武林俠客。他認爲,這十幾年在蘭大的旁聽學習是在閉關修煉,讀的每一篇論文都是修行的過程。

這種想法讓謝炎廷分外激動。他的身體留下了殘疾,兩隻手臂幾乎失去了功能,手指會不自覺地糾纏到一起,連端杯子喝水都是一件難事。他只能用左手扭曲着操作鼠標,用一根手指戳鍵盤打字。

↑謝炎廷用一根手指打字

他認爲,因爲數學,他纔有了當“大俠”的機會,他沒有辜負這個機會。在蘭大做旁聽生的這十幾年裏,他以第一作者身份發表了3篇SCI論文,另外還有數篇與導師和同門合作的文章。值得一提的是,這些文章皆爲英文寫成。

紅星新聞記者看見,在蘭州大學數學與統計學院官網徐守軍教授的簡介頁面中,發表論文和專著中發現有謝炎廷發表的數篇論文。

據蘭州晨報奔流新聞報道,徐守軍說,謝炎廷2019年以來以第一作者身份已經在SCI期刊上發表了3篇論文,今年春節期間投給頂級期刊《圖論》雜誌的一篇論文,目前正在審稿中;還有一篇正在修改、準備近期投稿的論文質量也不錯。

此外,他還在老師帶領下去石家莊、合肥等地參加數次全國組合數學與圖論大會,在那裏他勇敢地向學界大牛們提問。“半個圖論圈的人都認識我。”謝炎廷驕傲地說。

↑謝炎廷參加學術會議 圖據受訪者

但數學從來不是一個容易的學科,需要一定的天賦和刻苦的訓練。科研也總歸是一個枯燥的過程,充斥着被拒絕、自我懷疑和自我否定。

從2011年到蘭大旁聽開始,謝炎廷幾乎每天都像一個正常學生一樣做科研、讀論文、寫論文。但特殊的身體條件和成長背景的確讓他的學習更加困難,“別人打字用兩隻手,我只有用一根手指。別人能用紙筆來書寫,我只能亂塗亂畫。”

來蘭大之前,謝炎廷從未接受過來自學校的系統教育,只是在家裏自學,老師是父母和爺爺。謝炎廷的媽媽說:“謝炎廷的這種情況,讓他表現得比較慢熱。雖然他接受能力和領悟能力都很強,但在前幾年的學習中還是表現得不太好。”

對每一個科研人員來說,發表論文是檢驗研究成果最直接的指標。謝炎廷的夢想是在數學界最頂尖的4大期刊上發表一篇文章。

“第一篇論文發表的時候,被拒絕了五六次,導致最後發表出來之後也不是很開心。我有一篇感覺很好的文章,導師也覺得不錯,去年3月份投到《圖論》雜誌上,在今年1月收到了拒稿信。”

謝炎廷明白,被拒稿是科研生活的常態,或許是他獨特的成長經歷讓他對此想得很開。“我心態很好,對很多事情都有心理預期。被拒了就修改,再投稿。雖然上次那篇論文隔了10個月收到拒稿信,但我立刻就補充了很多內容,又投遞到那家刊物。”

最近,謝炎廷寫完了自己94頁的“博士”論文初稿,提交給了導師,信心十足地等待着畢業答辯。

“傻樂呵”的大男孩

數學帶給謝炎廷的不止是精神世界的富足,更是一把讓他融入社會生活的鑰匙。

在蘭州大學,謝炎廷小有名氣。校門口的保安認識他,知道他在讀“博士”。走在路上的留學生也知道他,覺得他很“不可思議”。

2019年9月,在蘭州大學110週年校慶晚會上,穿着一身黃色衝鋒衣的謝炎廷,登臺領取了校長頒發給他的“榮譽研究生”證書。那天晚上,他在朋友圈裏寫道:“世界上的大學有千所萬所,最好的是接納我的大學!”

↑謝炎廷獲“榮譽研究生”稱號

謝炎廷很感激蘭州大學,在這裏他實現了在大學學習的夢想。對一個腦癱患者來說,集體生活和交朋友是個奢侈品。在人生的前19年,他大部分時間窩在家裏,只能和家裏人接觸。

謝炎廷很珍惜在校園的時光,“本科”期間幾乎選擇了所有能選的選修課,同學們一起參加的集體活動他也從不錯過。他也很珍惜和朋友們的相處,牀頭櫃上壓着畢業照,朋友圈裏也充滿了和同學朋友的合照。

“快樂,是我在蘭州大學這幾年最大的感受。在這裏交到了很多朋友,老師和同學都很照顧我。現在每天到自習室,我的同門都會給我倒好熱水,大家平時一起討論問題,還時不時出去爬山,參加活動,從來沒有受到過歧視。”謝炎廷說。

高宸是謝炎廷的“本科”同學,也是他一直以來的好友,“第一次見到他多多少少會注意一點,但後來都把他當作正常人交往了,跟別的同學區別不大,只是有時候會照顧他一下,送他回宿舍。”

在高宸眼中,謝炎廷是一個專注數學的人,“本科”時候就很好學,“他平時做數學都是心算,這一點很厲害,而且他對數學很癡迷,有一些偉大的數學理想。他經常和朋友開玩笑,我印象最深的是他有一次說我長得不好看。他興趣廣泛,知識面很廣泛,我覺得他很厲害。”

2020年的一天,高宸博士畢業後到謝炎廷家裏做客,從早上10點待到晚上7點,除了喫飯,兩個人一直在討論數學,各自講着各自的研究方向。謝炎廷講起二人的這次長談,興奮不已,“像是在切磋武藝一樣,聊得很盡興。”

高宸說,考慮到謝炎廷的身體情況,這樣癡迷於數學還能取得一定成果很難得,“我希望他能影響一些人,能給和他情況類似的人以鼓舞,同時也希望他能安安心心做學術,做出更好的成果。”

在數學之外,謝炎廷的生活和普通年輕人一樣,豐富多彩,喜歡看電影,喜歡看《哈利波特》,喜歡唱歌。他每次和同學們去KTV都會第一個拿起麥克風,近來愛點一首《長津湖》的主題曲《最可愛的人》。

謝炎廷的媽媽劉小鳳形容自己的兒子“傻樂呵”。劉小鳳說:“他的興趣愛好很廣泛,每天看上去都很開心,前一段時間每天熬夜看世界盃。他唱的那些歌我都沒聽過,有時候早上洗漱冷不丁地來一嗓子,把我嚇一跳。”

在劉小鳳看來,來到蘭大之後的謝炎廷變得開朗、樂觀,有了自己喜歡做的事,身邊也有了很多關心他的人。“我們的生活沒有外界想象的那麼苦。我們其實很普通地生活着,很快樂也很幸福。”

母愛與師恩

謝炎廷是一個被愛包圍着長大的孩子,他享受着外界對他的愛意,並用他自己的方式做出回饋。在94頁的“博士”論文最後的致謝部分,他用質樸的文字表達了對母親的感恩之情。劉小鳳說,她前幾天纔看到謝炎廷寫的致謝,感動得一塌糊塗,連着幾個晚上躺在牀上想起來都會失眠。

在接受採訪時,她哭着念出了這一段文字:“感謝家人的養育和支持,尤其要感謝我親愛的媽媽。從小到大,我媽媽把我當成正常人一樣教育,我媽媽這輩子爲我付出了太多太多,尤其在我爸爸去世之後,媽媽我愛你!”

↑謝炎廷和媽媽

劉小鳳的確爲兒子付出了一切。從謝炎廷11個月大確診腦癱那一刻起,兒子就成了她生活的中心。小時候,她帶着兒子跑到北京、石家莊、成都等大城市看病,教他走路、讀書,從小學一直教到高中。到了蘭州大學旁聽之後,爲了方便學習,劉小鳳賣掉了老房子,借錢買了離蘭大最近的房子。

“我記憶最深刻的就是小時候媽媽教我騎自行車。別人都覺得我這樣能走路就不錯了,根本不可能騎自行車,但我媽媽覺得別人要學的我也一定要學。”謝炎廷說。

劉小鳳對兒子的照料幾乎是無微不至的,一日三餐不必說,謝炎廷出去喫飯時她都會帶上用習慣了的鐵勺子。謝炎廷喜歡“擼串”,但手臂用不上力,她就把肉串放到他嘴邊,這樣謝炎廷就只需要擺擺頭就能把肉咬下來。

日常生活之外,她更是幾乎成了半個數學系學生,各種生澀的學術名詞和期刊名稱,她都能脫口而出。謝炎廷正在做的研究和正在寫的論文,她更是瞭如指掌。

劉小鳳說,她對孩子有愧疚,“因爲孩子是早產導致的腦癱,我心裏一直都在自責,只能儘自己努力給他最好的。但我有時候對他有些嚴格,要求有點高,總希望他能有更高的成就。”

↑小時候的謝炎廷

另一個對謝炎廷影響很大的人是他的導師,蘭州大學數學與統計學院教授徐守軍。在這對母子眼中,徐教授是一個有大愛的人,是伯樂、也是恩人,不僅會給謝炎廷逐字逐句地修改論文,還帶着謝炎廷融入自己的團隊。

“徐老師之前帶謝炎廷去外地參加學術會議,都會自掏腰包給我們兩個人報銷路費和住宿費,還自己花錢給謝炎廷買了打印機、筆記本電腦這些學習設備。我們很感激他,沒有徐老師就沒有現在的謝炎廷。”劉小鳳說。

在此前接受媒體採訪時,徐守軍教授說,對我來說多一個學生少一個學生沒什麼區別,但是對謝炎廷來說,他和我們的經歷不一樣,他需要更多的關注。

殘疾人與旁聽生

謝炎廷並不會迴避自己的殘疾人身份,就像他不會恥於提及自己的旁聽生身份。

走在路上,他歪歪扭扭的身姿總會引來路人的注視,“我不怕別人看,從小這樣,早都習慣了。”

謝炎廷始終關注着和他命運相近的人們。在網上,他有一個腦癱患者交流羣,他經常在裏面和病友們聊天。病友們大部分都宅在家裏,沒有自己的工作和喜好,“他們並不會覺得我研究數學或者發表論文有多厲害,在他們看來可能掙點錢或者娶個媳婦纔算厲害。”

此外,謝炎廷也會經常翻看關於自己報道下面的評論,“有好多人說,我也認識腦癱孩子,他也很聰明,但是因爲家庭等原因,沒法上學,只能在家裏待着。”

謝炎廷在慶幸自己幸運的同時,也同情病友們的生活狀態,他希望自己成爲這個羣體的榜樣和先行者,讓腦癱羣體得到更多的重視和幫助。

“現在給殘疾人的幫扶很多都是手工業方向的就業機會,但是腦癱患者身體不行,根本做不了。希望社會能給腦癱患者羣體更多的教育機會。”

對於旁聽生的身份,謝炎廷做了一個比喻:“旁聽和殘疾是一樣的,任何一個學生也不想旁聽,任何一個正常人也不想殘疾,肯定心裏還是想正常地生活,但這是沒辦法的事,我也不會覺得丟臉。”

因爲沒有學籍,謝炎廷很可能拿不到博士學位證書,只能以旁聽生的身份畢業。但他並沒有消極對待,“我其實早就想到了這一點,說不失落是假的,不管能不能拿到學位證,我都想繼續做科研。”

謝炎廷時常會感到一種無力感,但他更想努力擺脫這種感覺,通過自己的努力去儘可能地改變命運。

“我希望人們提起我的名字,想到的不是我是個殘疾人,而是我的圖論,我的數學成就,這是我最理想的狀態。”不善言辭的謝炎廷語氣堅定地把這句話重複了兩遍。之後他沉默了幾秒鐘,搖了搖頭,羞澀地笑了起來:“說句實話,霍金都做不到這一點。有多少人提起霍金第一個想到的是他的黑洞理論,而不是他的身體。”