新晉諾貝爾經濟學獎得主戈爾丁:平衡事業與家庭,仍是女性難題

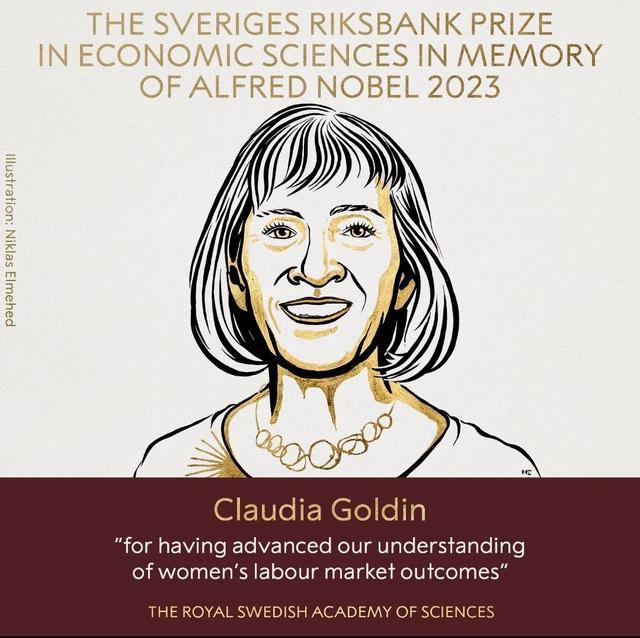

北京時間10月9日下午,諾貝爾經濟學獎獲獎者名單揭曉,獎項授予哈佛大學經濟學教授克勞迪婭·戈爾丁(Claudia Goldin),以表彰其“增進了我們對女性勞動力市場結果的理解”。

戈爾丁的研究涵蓋了廣泛的話題,包括女性勞動力、收入方面的性別差距、收入不平等、技術變革、教育和移民。她的研究大多是從過去的角度來解讀當下,並探究當前關注問題的起源。

克勞迪婭·戈爾丁也是哈佛大學經濟系首位獲得終身教職的女性。在新書《事業還是家庭?——女性追求平等的百年旅程》中,她將20世紀初至今受過大學教育的女性羣體分成了五組,深入研究了她們在事業、婚姻、子女等方面的理想抱負與現實中遇到的各種阻礙,以及代際的演變歷程。

戈爾丁在書中提出,如何平衡家庭責任和職業發展一直是社會關注的焦點,然而令人深感遺憾的是,即便在發達國家,努力在事業與家庭間追尋平衡的似乎總是女性。不平等如同硬幣的兩面存在於事業和家庭兩方面,如果家庭內部的平等得以實現,工作中的性別收入平等就更有機會達成。女性縮減了自己的職業生涯,這是家庭對勞動力市場做出的一種理性反應的一部分。但好消息是,科技的創新進步能夠幫助女性在職場和家庭中獲得更多平權。

《事業還是家庭?》,作者:克勞迪婭·戈爾丁,譯者:顏進宇 / 顏超凡,中信出版集團,2023年7月。

下文是《事業還是家庭?》作者後記。

原文作者|克勞迪婭·戈爾丁

任何時代都充滿不確定性,新冠疫情時期更是以極端的方式展示了這一特點。在新冠大流行開始之際,美國失業率急劇上升,而今已經大幅下降。不過,很多工作和小企業仍然處境艱難。在本書寫作時,美國的公立學校尚未完全開放,日託中心時開時關。安全有效的疫苗終於有望廣泛提供,但還並非人人均已接種。正常的生活似乎指日可待,但是這個“可待”時間卻總在變化。

新冠疫情是一場災難。它奪去生命、奪走工作,並將影響未來數代人。它暴露了種族、階層和性別在誰被感染、誰死亡、誰必須到一線工作、誰可以學習、誰負責照顧孩子和病人等方面的不平等。它把國民分成了富人和窮人。這儼然是一面令人驚慌的放大鏡,放大了父母的負擔,揭示了工作與家庭照護之間的權衡,也加劇了本書記載的五個羣體在旅途中遭遇的大部分問題。

新冠大流行對女性產生了巨大影響。女性往往是工作和家庭的重要勞動者。她們當中,有牙牙學語寶寶的新晉媽媽,有百無聊賴接受在線教育的青少年的年長媽媽,有目前依靠食品供應站生活的貧窮單身母親,有爭取升職機會的高學歷女性,還有病毒感染風險較高的有色人種女性,在國家經濟一落千丈之前,她們早已察覺到自己被邊緣化。

《讓娜·迪爾曼》劇照。

我們正歷經一個前所未有的時代。在一線辛勞的工作人員堪比戰時的士兵。但是,以前從不要求一線工人把危險帶回家裏;我們從不需要關停經濟以促其重新運轉;經濟衰退對女性的影響從未超過男性;護理部門從未如此鮮明地與經濟領域緊密連在一起。今天,女性幾乎佔據勞動力的半壁江山。我們必須確保她們不會因爲照護問題而犧牲工作,也不會因爲工作而犧牲照顧家庭的時間。

本書關注女性大學畢業生對事業和家庭的追求;以她們作爲樣本,是因爲在過去的120 年間,她們最有可能實現這個雙重目標。她們曾經只佔人口的一小部分,一個世紀前佔年輕女性的比例不足3%。如今,女性大學畢業生幾乎佔美國20 多歲女性總數的45%。

大學畢業生羣體的焦慮和不滿日益突顯。充斥報紙、新聞推送的關於第五組年輕成員未來的預言聳人聽聞:“新冠大流行將‘使我們的女性在職場倒退10 年’”,“新冠大流行或將傷害一代職業母親”,“新冠病毒如何導致女性勞動力發展退步”。新冠疫情時期,需要照顧孩子和其他人的人們都在奮力投入更多時間,發表學術論文,撰寫各類簡報,在Zoom 視頻會議上應對要求苛刻的客戶。

根據上述預測,眼下,那些原本有望在事業和家庭上取得歷史性成就的人可謂突然失去支援。就像美食博主黛布·佩雷爾曼(Deb Perelman)說的:“讓我把大家默認的大聲說出來:在新冠疫情的經濟形勢下,你只能要麼帶娃,要麼工作。” 第五組女性會不會重蹈覆轍,做出和第一組一樣的妥協?

電影《燃燒女子的肖像》(2019)劇照。

毋庸置疑,女性比男性更易感知新冠疫情和經濟衰退造成的衝擊,這就是出現“女性衰退”(she-cession,又譯“她衰退”)一說的原因。但是,與受教育程度較低的女性相比,女性大學畢業生維持就業的能力更強,或者至少表面上是這樣。教育使她們有能力居家工作,而這保護了她們的健康和就業。

與2019 年同期相比,2020 年秋冬季有學齡前孩子(5 歲以下)的25~34 歲女性大學畢業生媽媽的勞動參與率僅下降1.2 個百分點(基數爲75%)。但是,有小學和中學年齡孩子(5~13 歲)的35~44歲母親的這一比率下降了4.9個百分點(基數爲86%),降幅頗大。而非大學生羣體無論有無子女,因爲受僱於最脆弱的行業,勞動參與率更是大幅下滑。

上述畫面貌似並不符合頭條新聞渲染的“世界末日”般的場景,但數據確實顯示,裂縫可能會隨着時間而擴大。重新進入勞動力市場也許很困難,缺失工作經驗還將影響日後的收入。即便對於保有工作的人,很多人也會問:在選擇獲得合夥人身份、終身職位和首次晉升方面,母親是否處於不利地位。在學術界,過去一年裏母親們發表的論文比沒有學齡子女的男性和女性少。此外,數據沒有披露衆人的沮喪和挫敗,對許多人來說WFH(居家辦公)意味着“在地獄工作”(“Working From Hell”)。

不滿情緒

我們探討了一個世紀前女性大學畢業生的抱負,她們面臨着要家庭還是要事業的選擇,她們面臨着諸多禁制,哪怕身處繁榮時代。幾十年間,障礙不斷消除。我們迎來了20世紀70年代的女性大學畢業生,她們日益渴望同時擁有事業和家庭,但她們明白,必須遵守這一順序才能實現這兩個目標。最後我們研究了20世紀90年代的女性,她們在教育上得到進一步提升,職業機會也有所增加,能夠更率真地舒展抱負。她們公開表示想收穫事業和家庭的成功,更是希望同時達成二者,不需要依循特定的順序。過去數十年裏,她們已經在這兩個領域取得了更大的進步。

但是,早在新冠病毒肆虐美國的近十年前,在#MeToo 運動分水嶺出現的幾年前,女性已經開始廣泛表達不滿情緒。從新聞媒體上搜到的“性歧視”(sex discrimination)、“性別歧視”(gender discrimination)等短語表明,人們對工資不平等的不滿和對性騷擾的反抗日漸加劇。

2010年之後,幾起備受矚目的事件登上新聞頭條,譬如鮑康如起訴僱主凱鵬華盈性別歧視,男女職業足球隊員之間的薪資差距,等等。好萊塢、華爾街、硅谷赤裸裸的性別工資差距案例也被曝光。隨着2016年希拉里和特朗普總統競選期間出現諸多問題,尤其是《走進好萊塢》(Access Hollywood)中傳出的猥褻言論以及這些言論對選舉結果明顯缺乏影響力,女性的不滿情緒有增無減。這些事件的報道引發了20世紀性別不滿的第二個巔峯時刻(套用新聞報道的表述)。而第一個高峯還是在20世紀70年代上半期。

美劇《東城夢魘》(Mare of Easttown,2021)劇照。

60 年前的20 世紀60 年代,《紐約時報》幾乎絕口不提“性歧視”;幾十年後,“性別歧視”一詞才漸爲人知。大約在1971年,關於“性歧視”的文章開始暴增,到了1975 年,包含該詞的文章觸及一個高點。接着,這個詞的使用斷續減少,並在35年後的2010年左右降至1975年水平五分之一的最低點。

但是,就像20世紀70年代初不滿情緒突然翻騰一樣,它在21世紀第二個10年再次噴湧,一直攀至歷史最高水平。#MeToo 運動和Time’s Up 運動推波助瀾,卻也止於2017年底。甚而早在#MeToo運動成爲女性反抗和抵制屈辱境遇的標誌之前,不滿情緒已經日益激昂。

20世紀70年代初不滿情緒高漲的原因不難理解。當時性別工資差距實在巨大。女性的收入是男性的59%,並且該比率長時間滯留在這一糟糕水平。女性始終被排除在各種社團、餐館、酒吧之外,甚至纔剛剛獲准入讀國家級的精英院校。歷經了從民權到反戰的抗議運動時代,1972年《教育法修正案第九條》終於保障女性在教育和體育方面的平等權利。這些時光令人振奮,解放女性和意識覺醒團體遍地開花。女性總算有了發言權,她們用它大聲抒發不滿。

然而爲什麼在21世紀第二個10年,正當女性在就業、收入和教育領域斬獲輝煌成果時,新聞文章裏又流露出類似程度的不滿和沮喪?

因爲人們的期望提高了,願望也改變了。女性,尤其是女性大學畢業生,預斷自己能夠擁抱事業和家庭。受教育程度較低的人堅稱她們在勞動力市場應該得到公平對待。大學畢業生則渴望獲取和男性配偶同等的成就。大家開始憧憬不僅要實現工作場所的兩性平等,還要實現家庭的夫妻公平。

正如我們所見,在20世紀八九十年代,所有工人的性別收入差距大幅縮小,但從90 年代起,大學畢業生羣體的收入差距開始停滯不前。收入不平等加劇意味着頂層人羣正在以犧牲他人爲代價攫取利益,而在這個稀有羣體中,男性大學畢業生的比例奇高。

貪婪的工作變得越加貪婪,承擔照護責任的女性不得不掙扎着跟上。

美劇《東城夢魘》(Mare of Easttown,2021)劇照。

照護

以上一切,早在“前新冠時代”已經出現。2020年3月,非常緊急和突然地,家長們被告知學齡孩子要待在家中。託兒所全部關閉。我的哈佛本科生都去度春假了,之後只有一小部分人返回學校。員工被要求居家辦公,除非國土安全部認爲其“不可或缺”。至此,整個美國進入“新冠時期”。

緊隨新冠疫情而來的經濟災難對女性的影響大於男性,而經濟衰退本來不至如此。女性的工作主要在服務行業,一直免受離岸外包、自動化等影響。可如今,酒店業、旅遊業、個人服務業、餐飲業、零售業的服務崗位遭到沉重打擊。在一個保持社交距離的世界,面對面服務行不通了,何況室內工作比室外工作更不利於健康。建築業倒是出現了反彈;大多數製造業也表現良好。最受影響的女性羣體是單身母親和大學學歷以下的女性。而正如我已經指出的,女性大學畢業生的失業率也在飆升,同時勞動參與率日趨下降。

和前新冠時代一樣,大學畢業生父母比其他人過得輕鬆,畢竟他們更有能力居家工作。根據基於職業特徵的估算,新冠疫情之前,62%左右的大學畢業職業女性(25~64 歲)可以居家工作。2020年5月當前人口調查數據顯示,約60%的女性做過遠程工作,與男性同行的比例大致相同。在接受了一些大學教育的女性中,42%的人能夠居家辦公,而沒上過大學的女性的這一比例只有34%。2020年5月,聲稱從事遠程工作的非大學畢業女性的實際比例僅爲23%。

鑑於大學畢業生羣體的職業,他們已經做好封鎖的準備。沒有大學學歷的人註定是重要一線工人的大多數,要麼被休假,要麼被解僱。大學畢業生的失業率在勞動力中始終最低。2020年4月,即疫情暴發後經濟最低迷的月份,全美失業率觸及兩位數峯值,35~44歲女性大學畢業生的失業率爲7%,另有5% 的女性“有工作但不上班”。非大學畢業生羣體的失業率是這個數字的兩倍多,達到17%,另有10% 的女性“有工作但不上班”。

日劇《坡道上的家》劇照。

新冠疫情期間,居家工作的能力變得非常重要。然而,居家工作仍意味着員工被假定可以在非正常時間工作,可以在客戶或經理希望完成工作時工作。但居家工作可能會不斷受到干擾。

對於大多數有學齡前和學齡子女的家長,在新冠疫情期間,家庭對時間的需求是巨大的。每個人在家裏都要更加努力。對有孩子的人來說,疫情期間家成了日託中心和學校。而如果配偶或孩子生病了,家就是診所和醫院。個人在有償工作上不間斷工作的時間已經急劇減少。

在本書寫作時,美國正處於我所說的新冠後兼新冠疫情混合期,因爲從許多方面看它屬於“後新冠時代”,但其實它仍停留在“新冠時期”。一些公司、辦事處和機構已經營業,一些學校和日託機構也已開放。然而很多學校只是部分開學,有些學校仍然完全遠程授課。對於有孩子的夫婦,學校部分開放或遠程上課意味着孩子要待在家裏,運氣好的話,會有一位家長居家相陪,督促學習。如果歷史抑或我們剛剛經歷的旅程具有參考意義,那麼這位家長很可能就是女性。

新冠疫情時期,照顧孩子的時間究竟增加了多少,帶薪工作的時間又減少了多少,這在具有全美代表性的大型樣本中尚不得知。有關時間使用情況的常規研究譬如“美國人時間使用調查”,已於2020 年3 月暫停,直到5 月才重新啓動。這些數據在一段時間內將無法公佈。

根據“美國人時間使用調查”,我爲至少有一個18歲以下孩子的在職大學畢業生“樣本家庭”創建了“前新冠時代”(疫情流行前年份)的評估。封鎖前,樣本家庭的母親平均承擔61%的育兒工作(她們還包攬了近70%的食物準備、清潔、清洗等家務)。至於沒有工作的同類型母親,這一比例爲74%。

疫情封鎖期間,孩子暫停上學,學齡前兒童的托兒服務有限,很多看護人員被迫休假,父母總的投入時間大大增加。家長接替了老師的位置,監督孩子的上學時間,輔導他們做作業;老師則忽然成了遙遠的屏幕影像。

疫情封鎖對樣本家庭母親的直接影響是,她們與孩子相處的總時間翻了一番。但實際上,雙親家庭中母親照料孩子的比例有所下降,因爲父親也待在家裏,他們照顧孩子的時間比封鎖前增加了很多。2020 年4 月的調查表明,母親照看孩子的時間增加了1.54 倍,父親照看孩子的時間增加了1.9 倍。此外,每位至少有一個小學或初中年齡孩子的家長,每週額外分配大約4 個小時督促孩子的遠程學習。最小孩子在上高中的家長,每人多增加約2 個小時。

日劇《坡道上的家》劇照。

毫無疑問,在封鎖前,照顧嬰兒需要的時間最多。封鎖之前,有嬰兒的夫婦每週花42 小時照顧寶寶;其中母親的照顧佔66%。封鎖期間,每週的總時間激增至70 小時。但是,媽媽照護新生兒的時間雖然從28 小時增至43 小時,所佔的比例卻降到了61%。

對於最小孩子上小學或中學的家長,母親每週花在照顧孩子及其遠程教育上的時間大約從9 小時增至17 小時。不過,和前述情況一樣,封鎖期間父母雙方的照護時間均大幅增加,而母親承擔的育兒和遠程教育佔總時間的比例從近60% 降至略高於50%。封鎖似乎有利於夫妻公平,因爲女性佔育兒和遠程教育總時間的比例下降了,男性的相應比例上升了。也許當一切結束後,男人們會希望多花時間陪伴孩子,並願意爲家庭貢獻更多的時間。但真實情況如何,我們不得而知。

我們確切知道的是,儘管雙親家庭中母親佔據的照護時間份額有所下降,但育兒和家務勞動的總負擔依然沉重。對於父親,這幾乎同樣不堪重負。可由於女性承擔了更多的日常家務,如做飯、洗衣等,她們從事有償工作的時間被大大壓縮。據英國一項調查估計,2020 年4 月,在職母親在一半的帶薪工作時間內受到打擾。

新冠後兼新冠疫情時期,當部分學校、衆多託兒所和某些公司重新開放後,情況有變化嗎?由於某些兒童託管服務和學校教育已經開放,兒童保育總需求應該介於新冠時期的最高峯和前新冠時代的較低水平之間。

雖然沒有確鑿證據,但我們有理由相信,女性的總育兒負擔大致保持不變,而她們佔總負擔的比例增加了。原因是,美國所有學校和託兒所的開放比工作場所會更審慎;結果,一些員工得以恢復以往全部或部分工作時間。可是,總得有人在家照顧孩子。女性從更多托兒服務和學校開放中獲得的好處,被配偶時而重返工作崗位抵消了。

這種好處既不均衡,也不穩定。面向學齡前兒童的日託機構已經基本重啓,許多家庭也重新僱用了被迫休假的兒童保育員。但即使進入2021 年3 月的學年後期,在我寫下這些文字的時候,美國許多最大的學區仍未完全開放,儘管每個學區都有“很快”全面放開的打算。一些學校開放後又突然關閉,成千上萬的孩子被遣送回家。心力交瘁的家庭最終在家長或有償家教的帶領下,組建了或真實或虛擬的“學習艙”(learning pods)。

隨着公司、辦公室和各類機構重新開放,工人們可以像從前那樣離家上班(只是比以前略微謹慎)。但有孩子的家庭,如果學校依然部分遠程上課,那麼一位家長仍需要部分時間在家,也即至少還得留一人居家待命。

每位家長都可能因爲某些原因想回到辦公室。去辦公室工作的人可以瞭解更多情況,接觸更賺錢的客戶,參與更有趣的項目;還可以和同事面對面交流,更有效地工作,不受干擾,遠離孩子學習乘法表的喧鬧。

夫妻雙方可以繼續在家上班,就像伊莎貝爾和盧卡斯,各自進入高度靈活的崗位。但果真如此,他們也會跟伊莎貝爾和盧卡斯一樣放棄某些收入。假如家長中一方居家工作,一方回到辦公室,他們的收入或許不會立即發生變化。但那些最終迴歸辦公室的家長,哪怕只是部分時間回去,也將有所獲益。雖然大家的猜測很多,但我們尚不清楚這場破壞性的強制實驗會帶來什麼結果。

再一次,正如我們從歷史中瞭解的,那個將恢復新版“舊常態”、在辦公室工作(即便只是小部分時間)的家長,很可能是男性。但這還是未知數。我們從當前人口調查揭示的特殊問題中得知,截至2020 年9 月,大約60% 的大學畢業生至少已經部分時間返回工作崗位。我們還知道返回崗位的男性多於女性。不過證據仍然微弱。總有一線希望,我們的性別規範會被強制性居家工作的嘗試打破,不去辦公室上班的懲罰將會減少。

在一些領域,員工重返辦公室的壓力頗大。高盛集團的大衛·所羅門鼓勵交易員返回總部。塞爾吉奧·埃爾莫蒂(Sergio Ermotti)擔任瑞銀集團CEO 時曾表示:“如果員工待在家裏,銀行將尤其難以凝心聚力,創造並維繫企業文化。”一家大型房地產公司的CEO 更以一種略嫌功利的語調指出:“不去工作場所工作的人可能會錯失良機。”

儘管隨着經濟緩慢、猶豫和不完全地開放,樣本家庭照顧孩子的總時間有所減少,但是女性承受的負擔很可能未曾改變。因此,在新冠時期和後新冠兼新冠混合時代,樣本家庭的女性花在照顧孩子及其遠程教育上的總時間大約是前新冠時代的1.7 倍。由於總的工作時間增加,而幫忙的伴侶有部分時間迴歸辦公室,大學畢業的在職女性承擔的總保育時間的比例從前新冠時代的60%左右升至後新冠兼新冠混合時代的約73%。

兒童保育分工的不平等並非昨日才凸現,勞動力市場也並非猝然經歷“非升即走”的激烈競爭。確切地說,是新冠疫情放大了它們的影響。比起丈夫(或伴侶)和孩子的父親,母親們已經或可能將在工作和事業上遭遇更大的挫折。

美劇《使女的故事》(The Handmaid‘s Tale,2018)第二季劇照。

對策

對女性大學畢業生來講,經濟打擊很大程度上源於護理部門的停擺。沒有運作良好的護理部門,經濟部門將舉步維艱。如果學校繼續停課,很大一部分家長,主要是女性,將難以有效工作,甚至根本無法工作。在這場重大的經濟衰退期間,護理部門將首次決定經濟部門的命運。而在以前的嚴重經濟低迷時期,情況不曾如此。但如今是這樣了,因爲女性幾乎佔了美國勞動力的半壁江山。

與新冠大流行相比,20 世紀30 年代大蕭條時期的失業率和經濟產出損失更嚴重。1935 年,新政期間的公共事業振興署(WPA)着手爲低收入家庭2~4 歲的孩子設立日間託兒所。該項目多管齊下:確保最貧窮、最脆弱的美國人獲得營養膳食和醫療保健並學習基本技能;僱用被迫休假的教師和學校護士。雖然公共事業振興署的託兒所讓家長得以工作,但該項目設立時並沒有考慮過這一政策目標。

20 世紀30 年代,人們絲毫體察不到護理部門和經濟部門之間錯綜複雜的聯繫。事實上,1935 年的《社會保障綜合修正案》(Omnibus Social Security Act)特意納入“未成年子女援助”(Aid to Dependent Children,ADC),並於1962 年更名爲“撫養未成年子女家庭援助計劃”(Aid to Families with Dependent Children,AFDC),這一度是我們熟悉的福利。“未成年子女援助”向不工作的女性支付報酬,而不是補貼託兒所以便女性能夠工作。由於黑人女性的工作量比白人女性大,因此該項目主要援助白人女性。當時沒有人認爲白人女性應該工作掙錢。相反,大家的想法是,貧窮的白人孩子應該由母親照顧,母親則應該因此得到報酬。現在已經不會有人提起這樣的觀念。

在20 世紀30 年代,母親(尤其是白人母親)的勞動參與率非常低,女性就業壓根不被視爲重要的經濟槓桿。如大家所見,人們不期望也不鼓勵丈夫健全的女性外出工作,更有婚姻限制和各種社會規範對此加以阻攔。直至二戰,美國才把經濟部門與護理部門聯繫起來,但也只是作爲緊急權宜之策。

1943 年通過的《蘭哈姆法案》(Lanham Act)爲在職母親的2~4 歲孩子設立了日託中心,她們當中不少人受僱於戰爭相關的公司(包括著名的凱撒造船廠)。如果沒有這些日託中心,大多數有學齡前孩子的女性將無法工作,戰事也會受阻。迄今爲止,《蘭哈姆法案》是唯一在全美範圍內爲在職母親的子女提供托兒設施而不考慮其收入的聯邦立法。

美劇《女傭》劇照。

當今,護理部門和經濟部門顯然相互依存。人們已經普遍意識到,在學校全日制開放之前,許多女性將無法有效地工作,很多人甚至根本不能工作。

美國從來不像丹麥、法國、瑞典等國家那樣,認爲照護幼兒是一種社會責任;在那些國家,兒童保育能獲得大量補貼,女性勞動參與率也高於美國。新冠疫情暴發前,美國的相關政策發生了一些變化。六個州延長了探親假和病假,哥倫比亞特區和其他十幾個州的立法機構也相繼提出類似的立法。不少公司,甚至像沃爾瑪這樣的低工資公司,也已採用探親假政策。各州各市擴充了學前教育項目,課外計劃也緊跟步伐。

今天,讓男性參與照顧孩子是解決問題的關鍵環節,但過去並非如此。在過去,哪怕是最支持妻子的丈夫,也無法輕易繞開企業、機構和政府維繫的制約和障礙。1912 年拿下地質學博士學位的埃莉諾拉·弗朗西斯·布利斯·克諾夫(Eleanora Frances Bliss Knopf)嫁給耶魯大學教授、地質學家阿道夫,卻沒能獲得教職,因爲耶魯不聘用女性。她轉而在美國地質調查局工作,經常受丈夫辦公室的調遣。人們紀念他的時候寫道,“兩人都是不同領域的權威”。然而有一座山以他的名字命名,她卻什麼都沒有。一些事業有成的女性受僱於丈夫的公司或自己成立公司。1914年,珍妮·洛特曼·巴倫(Jennie Loitman Barron)通過律師資格考試並創辦了一家律師事務所。與自己的青梅竹馬(很幸運,他也是律師)結婚後,兩人珠聯璧合,生下三個孩子,並在1918 年開設了巴倫夫婦公司(Barron & Barron),一直維持到1934 年她被任命爲馬薩諸塞州助理檢察長。還有前面提及的薩迪·莫塞爾·亞歷山大,也曾在丈夫的律師事務所工作。

很少有女性有勇氣和經濟能力掙脫壓抑的婚姻,伊麗莎白·卡迪·斯坦頓(Elizabeth Cady Stanton)的孫女諾拉·布拉奇(Nora Blatch)卻是其中之一。諾拉是美國第一位獲得土木工程學位的女性,也是第一個獲得康奈爾大學工程學位的女性。與真空三極管的發明者德·福雷斯特(Lee de Forest)離婚後(因爲他希望她辭掉工作),她於1919 年嫁給了造船工程師摩根·巴尼(Morgan Barney)。但是,絕大多數想追求事業甚至只是一份工作的已婚女性,都沒能逃離婚姻的束縛,在可查閱的記錄中她們寂寂無聞。

20 世紀50 年代,更多的職位向已婚女性敞開了大門。第三組成員先成家然後擁有工作甚或事業的能力日漸增強。對一些丈夫而言,很難抗拒有第二份收入可以支付抵押貸款和送孩子上大學的誘惑。隨着女性受教育程度的提高,很多男性爲反對妻子擁有事業付出了慘痛代價。他們終於讓步。在某些非常特殊的情況下,這甚至不只是一種讓步。

馬蒂·金斯伯格(Marty Ginsburg)就十分欣賞才華超衆的妻子魯斯。他一度表示:“我認爲我做過的最重要的事情,是讓魯斯做她自己想做的事情。”不過在很多方面,他們仍然是典型的第三組夫婦。他們相識於大學,1954年剛畢業就結了婚,一年後生下第一個孩子。爲了追隨馬蒂去紐約,魯斯甚至從哈佛大學轉到哥倫比亞大學法學院,“當馬蒂一心想在五年內成爲紐約一家律師事務所的合夥人時”,魯斯接管了家裏的一切。但與同時代人的比照也就到此爲止。在第三組大多數人看來,妻子應該是丈夫的後盾。

1964 年,75% 的1961 屆男女畢業生贊同男性的事業優先於女性。但改變旋即開始。到1980 年,約60% 的大學畢業生(無論男女,1964 年的這一比例是25%)認爲,丈夫和妻子應該享有平等機會成就自己的事業(或得到一份“好工作”)。到1998 年,主張機會平等的大學畢業生比例超過了85%。這是調查中最後一次問這個問題。

當妻子開始宣稱想要擁有自己的事業時,男人們很快轉向了支持妻子的目標。願望和目標發生翻天覆地的變化。但現實中需要克服其他障礙,這些障礙不再像我們早期羣體所遇到的那麼顯而易見,但同樣堅固。

女性要想獲得事業、家庭和公平,父親們對工作的需求要與女性相同,他們務必要負擔家務,女性才能專注工作。一些能力強大的夫婦通過切換擁有主要職業的人做到了這一點。像戴爾首席客戶官(CCO)凱倫·昆圖(Karen Quintos)及其丈夫,就“不得不相互妥協”。還有產品發佈平臺Grommet 的創始人兼CEO朱爾斯·皮耶裏(Jules Pieri),將自己的家庭生活描述爲“芭蕾舞劇”,她和丈夫“輪流擔任主角”。

日劇《最完美的離婚》劇照。

衆所周知,瑪麗莎·梅耶爾(Marissa Mayer)在擔任雅虎CEO時生下一對雙胞胎,她指出,在孩子還小的時候,女人通常會稍稍後退,但之後“她的事業就要起飛了”。然而事實表明,許多於較晚時期重新開啓職業生涯的人從未取得過大成功。正如圖7.1所示,相比男性,有孩子的女性四五十歲時就業率和收入是有增加,但她們始終追趕不上男同事。工作也許能恢復,但事業往往無法騰飛。

道格拉斯·埃姆霍夫(Douglas Emhoff)是完美的榜樣。這首位“第二紳士”正做着女性一直在做的事情:爲領導我們國家的人提供個人支持,給他們肩膀、紙巾、傾聽、共情和幫助。作爲碰巧娶了美國副總統兼女超人的剛強男人,他向男士們展示了以如何自豪,而不是嫉妒,可以如何給予協助,而不是阻撓。這樣的男人多多益善。

我們需要男性在工作時伸出援手,鼓勵男同事們休育嬰假,投票支持補貼兒童保育的公共政策,讓公司改變貪婪的工作方式,使公司明白家庭比工作更有價值。除非在“餘下的旅程”中帶上男性,否則美夢難以成真,願望無法輕易實現。

我們終將擺脫新冠大流行。但是,要讓工作場所、餐館、電影院、飛機、酒店、派對、體育場、婚禮乃至生活本身恢復到前新冠時代的樣子,還需要很長時間。女性大學畢業生的征途仍將繼續。我們不知道這會對新生的職業生涯造成什麼損害;也不知道強迫父母雙方在家工作的實驗能否動搖性別規範,改變工作方式。然而,我們確實知道過去取得了怎樣的成就,以及哪些因素曾經阻礙和仍在阻礙女性前行。

我們經歷了一段旅程,從第一組成員在事業和家庭之間做選擇,到今天第五組成員渴望實現二者甚至時常取得了成功。薩迪·莫塞爾·亞歷山大攻下高等學位,但未能在她選擇的領域找到工作。黑茲爾·凱爾克和瑪格麗特·裏德隱晦地選擇了事業而非家庭,因爲兩者不可兼得。大多數人接受了自己所處時代種種約束下的後果,可也有人,比如多蘿西·沃爾夫·道格拉斯,縱使荊棘載途,依然倔強生長。至於珍妮特·蘭金和阿米莉亞·埃爾哈特,則時而高歌猛進,時而敗下陣來。

有些人足夠長壽,享受了隨時代而變化的連續生活,像艾達·康斯托克,60 多歲步入婚姻殿堂。第三組不少人是嬰兒潮時期的典型母親,比如艾爾瑪·邦貝克、珍妮·柯克帕特里克、菲利斯·施拉夫利以及貝蒂·弗裏丹,她們與時俱進,最後甚而改寫了歷史。

許多人面臨了限制女性就業的政府法律、法規和制度政策。有人奮起勃發,最終贏得了勝利,譬如我們看到的安妮塔·蘭迪和米爾德里德·巴斯登,二戰後,她們努力幫助破除了學區的婚姻限制。

“避孕藥之母”瑪格麗特·桑格和凱瑟琳·德克斯特·麥考密克,助推“無聲的革命”,使第四組從第三組中脫穎而出。瑪麗·摩爾出演的瑪麗·理查茲代表着新型獨立的年輕女性羣體,她們敢於推遲結婚和生育。但是和許多女性一樣,瑪麗在工作場所遭遇了差別對待。而莉莉·萊德貝特忍受的更多:性騷擾、身心傷害、就業歧視,以及薪酬不平等。她艱難挺過了幾十年,最後宣告勝利。

《倫敦生活》(Fleabag)第一季 (2016)劇照。

不過,我們清楚,工作場所待遇並非唯一的問題。另一個問題是家庭中的夫妻公平。太多有事業的女性“忘了生孩子”,一如蒂尼·菲在電視和電影中演繹的那樣。

第四組成員推遲了婚姻和家庭,以事業爲先。希拉里·羅德姆28 歲與比爾·克林頓結婚。第五組成員進一步提高結婚年齡。希拉里的繼任者、紐約州參議員陸天娜35 歲與喬納森·吉利布蘭德(Jonathan Gillibrand)結婚。艾米·克洛布查爾(Amy Klobuchar)33 歲結婚。而打破多項第一、剛剛宣誓就任美國副總統的賀錦麗(Kamala Harris),則在50 歲結婚。

珍妮特·蘭金的旅程釐清了問題,揭示受過高等教育和培訓的女性需要繼續奮鬥,才能像男同行一樣進步的原因。撫育孩子、照顧老人、守護家庭的重擔壓在女性肩上。工作那麼貪婪,多勞多得,不勞無獲。在一個充斥性別規範的世界,有孩子的夫婦只能進行優化。

我們的遠程工作嘗試是不是一劑降低工作靈活性的成本的強心針?向遠程工作的轉變比想象中順暢,大多數工人表示願意繼續遠程實踐。在居家辦公時,一半有學齡孩子的人很難不受干擾地工作,但隨着學校重新全面開學,這種情況應該會好轉。在居家辦公的大學畢業生中,46% 有更大的靈活性選擇工作時間。至少短期之內,員工的靈活性成本似乎確有下降。

疫情發生後,大多數可以居家辦公的人聲稱,願意每週至少有兩天在家工作。但目前還不清楚這會如何影響生產率和總體成本。雖然遠程工作者認爲他們的工作效率提高了,可長期影響尚待觀察。創新需要團隊合作以擦出思想火花。而儘管不少公司正在縮減辦公空間以節約成本,一些公司也早已言明,每週返回辦公室天數更多的人將獲得更大的收益。

和當今許多其他問題一樣,這些問題也充滿了不確定性。但人們仍然希望,通過暴露差距並揭示新的工作和照護方式,我們的“強制實驗”可以引發深遠的變革。隨着世界慢慢掙脫新冠疫情,不少地方的學校依舊遠程運作,辦公室也只是部分開放,我們正實時見證這些現狀如何侵蝕女性的職業生涯。很久以前一度被我忽視的“古人”瑪格麗特·裏德非常清楚護理部門對於經濟部門的價值。現在,是時候更加關注她和其他許多人傳遞過來的接力棒了。但我們還必須矯正工作制度,重新鋪設前進的道路,這樣,我以前的學生乃至其他人才能夠擁有自己的事業,和一個想她們所想的伴侶。

原文作者/克勞迪婭·戈爾丁

摘編/李永博

編輯/王銘博