80元茅臺酒,千元蘋果電腦!直播間的低價是打下來的還是演出來的

“2023年新款5G高端手機,三千我不要,兩千我不開,每臺手機主播補助兩千多塊,咱們價格接着往下‘炸’,只需399起,活動一年一次,明天就漲價。”

“所有哥哥,499元6瓶一整箱貴州茅臺酒,假一罰四,茅臺總廠跟你發貨,機會只有一次,拼手速拼網速,但凡你喝到一滴假酒,我去坐牢。”

雙11,不少帶貨直播間打着粉絲福利的口號,上演主動砍價的溫情戲碼,聲稱“地板價”“骨折價”。在此類直播時長多停留一會兒,平臺算法會不停地向用戶推送此類直播間。這些“踝部”主播們憑藉精湛的演技、團隊的配合,等待被“算法”選中送上熱門的同時,也期待着直播間的粉絲們受到情緒的鼓動點擊下單。

下單後的消費者如果去搜索一下其他平臺,會發現其他平臺也許價格更低且貨品充足,而有些產品可能只是“直播間”的專供產品、擦邊大牌的仿冒產品。儘管此類直播間屢見報端,但直播間的“虛假低價”“虛假宣傳”“擦邊直播”等現象仍屢禁不止。

真低價,還是噱頭?

近日,一則“網紅低價叫賣學習機實際貴1700元”的消息登上熱搜,在劉媛媛、李佳琦直播間售賣的學習機,價格分別是5199元、4599元,而在京東採銷直播間價格爲3499元。不過,在社交平臺也有不少消費者吐槽,所謂的3499元根本搶不到。

有媒體曾做過調查,爲什麼消費者喜歡在網紅直播間買東西,超過半數比例的消費者認爲“直播間更便宜”。在一些頭部主播的直播間,有時確實可以買到比品牌旗艦店價格更低、贈品更多的產品,但更多的“中腰部主播”“踝部主播”並無控價權,直播間裏的價格與庫存真真假假難以分辨。

今年雙11,有消費者向澎湃新聞記者反映,其在抖音平臺的直播間裏購買了一臺399元的唯米5G 64G內存手機,而當其在其他平臺搜索該款手機時,有店鋪掛出的價格是188元起。“主播一直強調這是品牌手機,原價近四千元,我也以爲這是小米品牌旗下的手機,但其實這只是工廠貨,和小米沒關係。還有的直播間賣999元的蘋果電腦,說是把五千多的價格打下來給粉絲放福利,下了單才發現是二手電腦,有平臺六百多就能買到。”

據悉,涉及低價噱頭的產品,主要集中在手機、白酒、化妝品、保健品、金屬飾品等高毛利、低透明度的產品,即便是知名主播帶貨也是經常“翻車”。

今年2月,“嘎子哥”謝孟偉在直播間售賣一款手機時,宣稱手機官方售價8999元,自己直播間僅售1999元;之後有數碼博主評測後稱,該款手機是貼牌機,最多值999元。潘長江帶貨白酒也爭議不斷,媒體報道,其曾在直播中稱,“我和茅臺董事長認識十幾年了,昨晚把他灌醉了,讓他籤合同給我定價權。”“市場價是4萬多(一箱),我2萬多就賣。”

上述消費者告訴澎湃新聞記者,這種虛掛價格的現象在直播間非常常見,比如,一箱貴州國賓酒,主播聲稱價格2398元,在其數次渲染氣氛後,最終把價格打下來只需99元,而在其他電商平臺,81.1元不需要搶。

00:18

雙11期間,澎湃新聞記者注意到,在短視頻平臺上,有不少直播間的白酒打着“茅臺”“國茅”“貴州醬酒”等關鍵詞做賣點,推銷所謂的“高端酒”。在其中一家直播間,主播介紹一款酒時稱“國醬,茅臺鎮的核心產區,這是真正小批量的酒,外面998元,兄弟,我賠錢給你上,10秒鐘搶,你刷一萬個直播間都刷不到這個價格。”

最終,這箱來自“茅臺鎮”的醬酒開價49.9元,很快被搶購一空。而在其他平臺,同款酒也是49.9元,甚至有的平臺價格更低,在39.9元。

這種直播帶貨方式在某些銷售“名牌包”“名牌衣服”的直播間裏顯得更加離譜。在淘寶直播平臺,有主播聲稱一萬多元拿下的名牌包,現在優惠九千九,只需一百多元。主播刻意迴避了“LV”的品牌名稱,但直播間的售賣的產品與LV包款式雷同。

實爲在品牌方控價範圍內的“低價”

在上述主播的直播間中,銷售套路幾乎如出一轍,先報幾次虛假,強調產品價值、福利力度、稀缺程度,最後再報實價,讓消費者感受價差,這種極大價差會激發消費者秒拍秒付的行爲。

多位直播運營人士告訴澎湃新聞記者,上述話術確實是在直播間營造價值感的專業套話和行業慣例。

“一些直播間所謂爭取到了什麼低價福利,其實都是在品牌方的控價範圍內,品牌方不會爲了引流而去破壞自身的價格體系。”主播劉良告訴澎湃新聞記者,中腰部以下的直播間中,所謂低價,“噱頭”更多,“品牌方爲保障在各個渠道的銷售利益,大多數情況下的銷售價格爲全國統一,或是有小幅波動,但會控制價格範圍,很少會出現給直播間的價格要比給經銷商的價格還要低的情況。”

對於一些素人主播,在各大批發市場走播的播主,業內人士直言,他們的選品多是無品牌的工廠貨,現在一些批發市場、小商品集貨地支持一件代發,這些主播起到了引流的作用,低價拿到工廠貨後,有一定的自由度向上加價,“這樣的產品,消費者很難比價。主播們之間哪款商品賣爆了,也不會交流,這屬於他們這層的‘商業機密’。”

此外,商家的其他店鋪在主播帶貨時,配合主播調價格已成爲行業內的基本操作。

主播秦飛告訴澎湃新聞記者,一些中小品牌爲配合主播的低價噱頭引流賣貨,會在其他平臺的品牌旗艦店上架一款產品,標上一個很高的價格,實際這個商品鏈接以及“官方價格”並不是真的爲了讓消費者購買而設置,只是爲了配合達人在直播間帶貨時展示給大家看。因此,直播間帶貨時會做PPT或是展板直接展示淘寶、京東、拼多多等平臺的品牌官方價格,以驗證直播間帶貨時“真實的低價”,還有的品牌做戲做全套,通常這個假鏈接會在直播開播前上線,並在直播結束後的半個月內下架商品。

秦飛進一步表示,還有一些品牌商爲了不影響其他渠道的利益,會爲了某一次直播專門新上架一個SKU,不影響其他平臺的正常銷售,新的SKU則是通過原有產品加上贈品進行各種組合,“這也是爲什麼不少達人在賣貨時會搭上很多贈品,都是品牌方倉庫裏通過商品排列組合給到不同達人的。”

消費者如何維權

在採訪中,不少人向澎湃新聞記者表示,劇本式帶貨、提高價格再降價在直播行業存在已久,主要是因爲這些手段能夠吸引消費者的注意,產生購買慾望,從而增加銷售量和利潤,“儘管這些手段存在一定的欺詐成分,但由於監管力度相對較弱,主播們還是會冒險使用這些手法。”中國數實融合50人論壇智庫專家洪勇告訴澎湃新聞記者,直播平臺在過去幾年逐漸加強了對主播的審覈和監管力度,但治理仍面臨挑戰,需要更完善的制度和技術手段來規範直播帶貨。

對於直播間的違規行爲,有直播運營的業內人士告訴澎湃新聞記者,現在各個電商平臺已能自動識別檢測直播間的言論,“主要涉及宣傳用詞用語方面,不能違反廣告法,例如不能說極限詞、不能說功效,但至於產品的真實性,尤其是價格方面的問題,平臺無法檢測到,可能只能靠消費者舉報。”

也有平臺人士向澎湃新聞記者指出,平臺方治理“擦邊”直播間有一定困難,“比如,一些賣假大牌的直播間,如果品牌方願意站出來,我們是願意配合調查取證的,但現實情況是,大牌不會理會這些小直播間。”

農文旅產業振興研究院常務副院長、電商直播“新農人”培育計劃組織者之一袁帥向澎湃新聞記者表示,主播和直播平臺可能也因爲經濟利益默許了這些行爲,致使這些行爲存在多年,“治理需要直播平臺、商家、主播各方的共同努力,首先平臺要有嚴格的監管機制,其次要加強主播及商家的規範教育,最後政府部門、行業協會也應參與進來,共同促進行業健康發展。”

對於“先漲價再降價”的改價行爲是否屬於虛標原價的違法行爲,北京嘉維律師事務所律師、中國政法大學知識產權研究中心特約研究員趙佔領接受澎湃新聞記者採訪時表示,這涉及如何界定“原價”。

根據國家發展改革委《關於〈禁止價格欺詐行爲的規定〉有關條款解釋的通知》,“原價”是指經營者在本次促銷活動前七日內在本交易場所成交,有交易票據的最低交易價格;如果前七日內沒有交易,以本次促銷活動前最後一次交易價格作爲原價。因此,主播在促銷活動採用“原價”這種表述,或使用“日常價”等類似表述實際傳達“原價”含義的,應當符合這一規定。

趙佔領表示,如果主播存在價格方面的虛假宣傳違法行爲,消費者可以向價格主管部門進行舉報。趙佔領還提醒,建議消費者在購買直播間產品之前,對所要購買的商品做些基本的瞭解,包括近期市場價格、質量情況等。不要輕信直播間的“套話”,很多是主播出於營銷考慮,部分會存在誇大、甚至違法行爲。

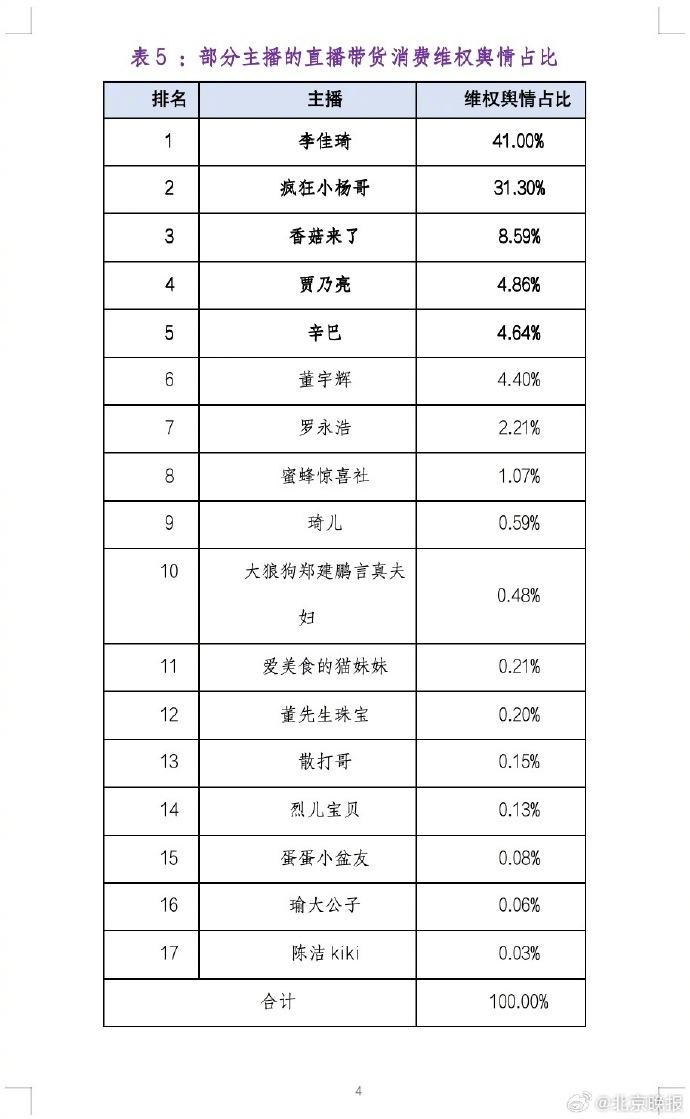

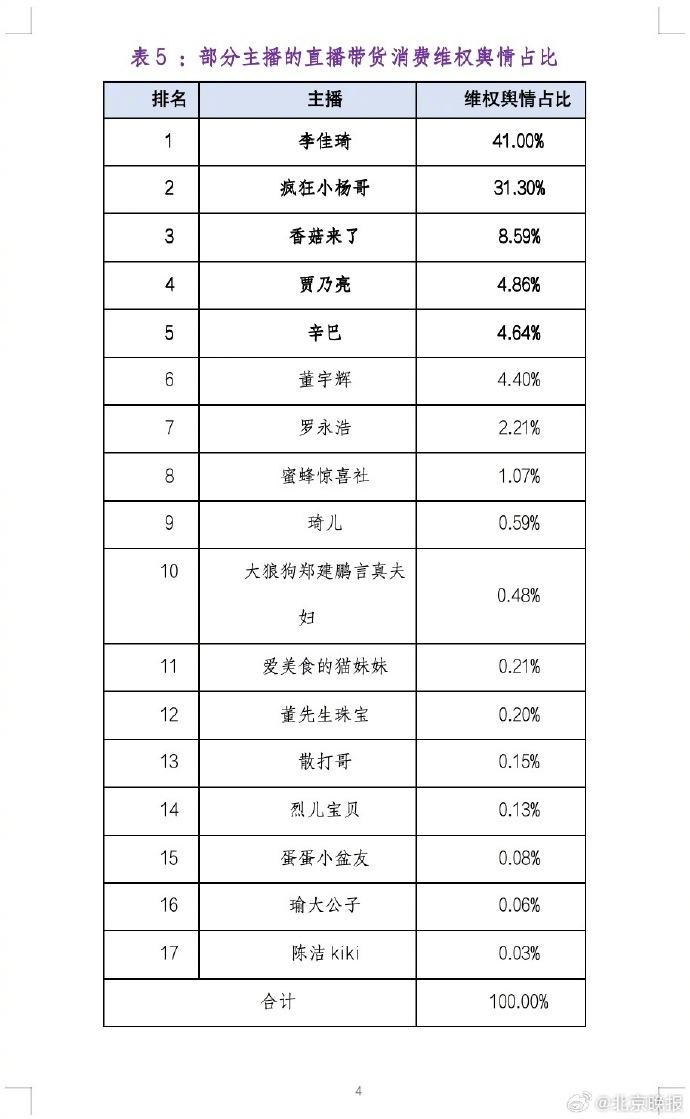

今年的雙11尚未結束,去年的雙11,中國消費者協會曾利用互聯網輿情監測系統,對10月20日至11月13日期間的消費維權情況進行了網絡大數據輿情分析。監測期內,共收集到“直播銷售”負面信息50.9萬條,佔“吐槽類”信息總量的9.3%。其中,假冒僞劣、貨不對版、優惠差異等是主要問題。

(應採訪者要求,文中劉良和秦飛爲化名)

責任編輯:梁斌 SF055