業內人士:內娛能拿得出手的歌唱明星也就20多位,實力派年輕歌手青黃不接

[ “畢竟,內娛能拿得出手的歌唱明星也就20多位,實力派的內娛年輕歌手青黃不接。近期的綜藝節目《歌手2024》,內娛樂壇與兩位國際歌手的PK引發的議論,足以讓我們‘清醒’一些。” ]

“我們真的做到了,真的把太陽唱出來了!”當歌手華晨宇如釋負重地唱完15分鐘的改編後《向陽而生》時,雨水沒有像天氣播報的如約而至,海邊迎來了燦爛的日出,現場幾萬歌迷備受感動,泣不成聲。那一刻,作爲山東煙威旅遊集散中心的華晨宇火星演唱會煙臺項目組的幕後人員,楊新穎也熱淚盈眶——他們六個月來的辛苦籌劃組織,所有工作人員的辛苦與努力,一切都是值得的,“如果歌迷沒有看到日出,演唱會的效果將難以達到理想狀態”。

因爲海上日出的浪漫動人,加之一羣朝氣蓬勃的年輕人的熱忱以及華晨宇的驚豔音樂表現,使得這場演唱會迅速出圈,不僅國內各地文旅號紛紛緊跟熱點,發出各地”中國最美日出”的美景,連泰國、美國、越南、法國等國外網友也感嘆“中國的演唱會能這麼浪漫?”

作爲舉辦地,煙臺牟平區裏蹦島除了一度霸佔種草熱搜外,其他相關數據表現也不錯。“五一”期間,華晨宇演唱會吸引全國各地約13萬樂迷遊客相聚牟平,全區共接待遊客62.9萬人次,實現旅遊收入約1.6億元,主城區範圍內限額以上住宿企業營業收入同比增長32%。

“實現了經濟效益和社會效益的雙豐收。”楊新穎告訴第一財經記者。

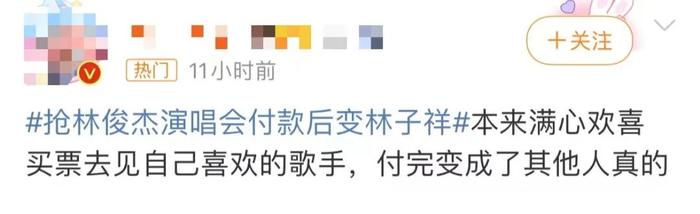

這是繁盛的演出市場的又一個亮點。今年全年,張學友、周杰倫、陳奕迅、林俊杰、華晨宇等幾十位老中青明星的演唱會在一、二、三線城市輪番上場。有研究機構預計,今年演出行業規模或達274億元,延續去年火爆的趨勢,同比增長12%。

5月到10月是全年演出最佳舉辦期,強勁的增勢使得一些地方政府意識到演唱會經濟成爲新的旅遊消費增長點,紛紛出臺相關支持政策,但值得注意的是,演出場次多,就意味着演唱會持續發熱嗎?

沉浸式演唱會的創新

“之前牟平也舉辦過音樂會,但日出演唱會是第一次。”楊新穎表示。

爲了這次演唱會,華晨宇團隊去年開始在全國三十多個城市選址,單是山東就有三座城市。

“關鍵是同時滿足能看到日出、視野寬闊、沙灘面積大且演唱會不擾民等條件的地方並不多,他們團隊去年10月來到這裏考察過,測評過日出效果,初步確定了並非景區的裏蹦島。”楊新穎表示。

歷經過風雨變幻的裏蹦島,在當地人眼裏,只是趕海釣魚、偶爾野餐的據點。演唱會舞臺要新搭建、進入主場地的路要修整。這些都是基礎工作。在演唱會舉辦一個月前,牟平區政府達成了綜合協調,組建了志願服務、安全安保、交通運輸等18個工作組。

首次進行海邊日出演唱會的華晨宇的煙臺日出演唱會自費搭建起“火星環球”看臺,整個場地的佈置精妙絕倫,氛圍感爆棚。

“三天演唱會,每天單是進場的觀衆接近3萬人,尤其是演唱會的最後一天,場外粉絲都有一兩萬人,粉絲們要趕到裏蹦島,乘坐接駁車更方便。除了300輛接駁車,幾百輛牟平市民私家車都是免費接送。”楊新穎表示,“所有人的努力,最終能否成就,則在於能否看到日出。監測人員多次得到的信息是,可能會下雨,結果卻是驚喜。”

有趣的是,當“日出演唱會”被媒體、網友轉發評論時,各地文旅部門反應靈敏,紛紛發出各自“最美日出”的風景,配樂多是華晨宇的《向陽而生》。不過,結果並不是人們想象的那樣各地爭奪掐架的狗血劇情,大格局的煙臺文旅向其他地方文旅發出共享“華晨宇演唱會”的口號以及相邀“中國日出”視頻。

一場自然沉浸式演唱會與地方文旅的融合創新因爲唯美浪漫,畫上了圓滿句號。7月份,煙臺又將迎來養馬島音樂節。

演唱會經濟會持續多久?

接受第一財經記者採訪時,楊新穎還略顯失落。“我們也想像淄博燒烤一樣,熱度能夠持續下去,能夠讓更多人知道我們煙臺的好。但演唱會就是演唱會,只有那麼幾天。”

這是所有演唱會舉辦地共同的感受,即便是拿下劉德華、周杰倫等頭部明星的演唱會,想要將狂歡、激情、感動等飽滿的情緒持續得久一些,地方政府一般會採取兩種方式:一是月月開演唱會,月月有銜接;二是以引進其他演藝、體育比賽項目,但能否持續發熱出圈,產生社會與經濟效益雙贏,就要畫問號了。

據業內人士介紹,明星開演唱會有兩種主辦模式。常見的是明星保底出場費模式,也就是各大演出公司競標明星演唱會,負責各種協調安排,明星只拿出場費,而票房收入、冠名贊助等事宜均由演出公司負責。另外一種是明星自己的團隊做主辦方,不外包,追求商業價值最大化,也參與票房分成和招商,按比例獲得收益。

“後者,基本是天花板級別的明星纔敢嘗試。國內做到的歌手屈指可數。”承辦過兩次演唱會的一家演藝公司項目負責人告訴第一財經記者,大多數明星是保底模式。所以,壓力主要來自各大演出公司。“比如,國內一位還能壓得住場的歌手的體育館演唱會,成本大概2000萬元,與票房差不多,主辦方、承辦方拿到的利潤是很有限的。”他說。

利潤的空間在於精打細算,核心是票價。據南都大數據研究院統計,2023年知名歌手的演唱會最低檔票價集中在300~500元,佔比超過76%;近六成演唱會上調了最高票價,1000~1500元佔比41.94%,1500~2000元價位的佔比33.87%。

“去年是比較特殊的一年,演唱會成爲了‘流量密碼’,但幾家歡喜幾家愁,各自苦水各自知,真正賺錢的演唱會,還是頭部幾位明星的演唱會。今年,幾乎一二線明星都在開演唱會,算是傾巢出動了,場次多,票價整體有所下降,但主辦方賺錢更難。一些二三線的明星演唱會票以六七折出售,但明星出場費能減少多少?”該負責人表示。

好在消費者的熱情尚在,因爲51%的千禧一代(出生於1982年~2000年)和63%的Z世代(1995年~2009年間出生),更願意把錢花在音樂會與旅行等“生活體驗”上。

對於一些地方政府而言,則希望借鑑新加坡“補貼”經驗,打造“演唱會、音樂節城市”。4月底,太原市11個部門實施《支持演唱會經濟發展的若干措施(試行)》,欲打造“國內外重要文化旅遊目的地”。文件顯示,對太原市區域內合法經營、具有獨立法人資格的演唱會主辦單位,單場售票規模3萬人(含)以上且售票收入不低於2000萬元的,單場獎補80萬元。

這是最高補貼數額。儘管數額不多,但可以降低演唱會主辦單位的成本壓力和投資風險,激發更多企業投身演唱會市場。

年輕消費者對演唱會的追捧會持續火熱多久?有研究機構預測,或許僅持續到2025年。

“畢竟,內娛能拿得出手的歌唱明星也就20多位,實力派的內娛年輕歌手青黃不接。近期的綜藝節目《歌手2024》,內娛樂壇與兩位國際歌手的PK引發的議論,足以讓我們‘清醒’一些。需要思考,明年的演唱會,我們該如何做?”上述負責人表示。

清華大學新經濟與新產業研究中心特約研究員劉德良對第一財經記者表示,人才的培養,需要天時、地利和人和,不能揠苗助長,但國外的模式值得我們借鑑與思考,“比如全球頭部現場娛樂公司 Live Nation,就是全產業鏈佈局,包括演出主辦、藝人經紀、在線票務業務、場館運營與贊助廣告等環節。我們的演出行業,以內容方和下游場館方等參與者較多,產業環節集中度較低,而票務平臺市佔率領先。其實,行業各方可以通過產業鏈多元資源整合、實現產業鏈延伸、拓展盈利空間的能力。”

根據公告,2023年Live Nation公司在美國地區的演出市場收入142億美元,約爲預估的中國演出市場總票房規模(不含旅遊演藝)的3.2倍。

問題又回到原點,即便頭部公司有能力通過資本方式打通縱深的產業鏈,但內娛樂壇稱得上“超級IP”的明星,能持續輸出代表作品、號召力與影響力深遠的,有幾個?

責任編輯:梁斌 SF055