一週爆賺160% 爲什麼他們看準瞭如意美元債不會違約?

原標題:一週爆賺160%,爲什麼他們看準瞭如意不會違約?

來源: HY Bonds

昨天最後一刻,山東如意發佈了美元債兌付聲明,再次闖關。

來源:如意公司公告

臨近兌付的這段時間,市場上唯一的正面消息是週一晚上流傳的那條消息

來源:DM查債通

而昨日如意也用實際行動證明了這一預期。

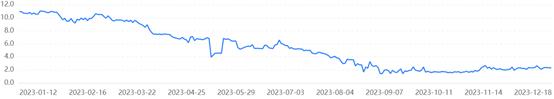

但從價格走勢上看,這筆美元債價格漲至63.998美分收尾,價格較票面價值仍有不少空間,證明直到最後一刻市場都在懷疑如意的償債能力和消息的可信度。

來源:彭博

01、幾天爆賺160%的投資者

從HY BOND蒐集到的不完全信息中,我們發現,這次在如意身上下了重注的一些私募機構,成了不折不扣的大贏家——一些投資者前兩週在美元債二級市場以38-50美分左右的價格買入了19日到期的這筆美元債,幾天時間收益率最高達到160%左右(可能還有更高的?)。注意,這裏的收益率可不是年化啊,是短短几天幾周啊。

同樣,受到境內外評級機構的降級影響,如意的境內人民幣債成交價格也經歷了大幅波動,再次成爲國內高收益債市場投資者的主戰場。

“違約潮”之下,經濟臨近復甦之時,的確是“垃圾債”市場利潤豐厚的紅利期。雖然目前市場還對經濟能否復甦存在頗多爭議,但國內高收益債市場的崛起已經是不容忽視的事實——一面是國內債市投資者中較爲激進的策略先行,嚐到了垃圾債投資的“頭啖湯”,一面是早有多年另類資產投資經驗的海外“禿鷲型”資本躍躍欲試。

前幾天看到瑞銀資管在採訪中談到看好中國高收益債市場的機會,瑞銀資管的基金經理樓超表示,“我們認爲中國信用債市場有很多錯殺機會,很多行業、很多地域都有。”

另一位負責亞太固收的Hayden Briscoe也表示了市場對亞洲高收益債、尤其是中國的高收益債的興趣,將在明年上半年增加投資。“由於許多fixed maturity funds將在明年上半年發行,會有大量資金投資於中國高收益債。”他還預計未來五年海外投資者持有中國債券的年均複合增長率爲30%,全球的固定收益資產組合將會發生重大的改變,可能40%配置在中國,40%配置在美國,還有20%是其它的國家。

資本嗜血的背後,也伴隨着民企融資的困境。

02、如意有什麼不一樣?

順着今天如意闖關的事情,繼續多談幾句對如意的看法吧。

對於一直關注着如意科技這家公司的market participants來說,最近幾周,的確看盡了一家巨型民企在困境中努力籌資保證按時兌付的艱難。

HY BOND此前就不止一次梳理過如意爲了保證兌付而採取的種種轉讓資產的動作,感興趣的讀者可以查閱往期文章,在此不做贅述。

有一點其實讓投資者印象深刻:短短時間內,債券到期、回售密集,而且負面消息不斷的情況下,如意能夠承受住這樣的壓力,還能完成境內外債務兌付中複雜的流程,至少還是能對企業的綜合實力有一定說服力的證據。

而地處最近違約頻繁爆發的山東,也是如意壓力山大的一個來源。然而需要注意的一點是,山東許多企業集中發生違約,其中避不開的兩點是:1、行業和自身經營境況的下滑;2、互保連帶關係明顯。

但從這兩點去挑如意的毛病,似乎不是那麼說得通。

先從自身經營的境況來看:

2019年三季度,公司實現營業收入299.45億元,同比增長11.45%;毛利潤70.08億元,同比增長1.54%;毛利率23.41%,同比減低2.28個百分點,主要由於毛利率較低的貿易收入增幅較大所致;截至2019年Q3,期間費用63.49億元,同比增加0.85%;期間費用率21.20%,同比減少2.23個百分點。營業利潤15.01億元,同比增長8.28%;利潤總額15.24億元,同比增加1.39%;淨利潤12.76億元,同比增加2.82%。

在經濟基本面、整個紡織行業增速放緩和業績下滑的背景下,營收方面的逐年收縮不可避免,但從財報和行業橫向對比來看,如意的幾個穩定因素也值得一提:

1、毛利率水平仍居行業高位;

2、主營業務收入在總營業收入中的佔比一直保持在95%左右;

3、隨着對新面料的研發和技術創新,公司業績可能會有較強的支撐。

從資產規模上分析,如意集團無疑坐穩國內紡織業頭把交椅,其體量造成的規模效應會持續侵蝕內需市場。

從短期償債能力角度,流動比率、速動比率及現金比率都在今年一季度達到頂峯值,究其內部因素,從2018年底到2019年Q1,應收賬款增加的比重最大,數額接近3億;其中,剝離應收賬款的影響,現金比率在整體上表現平穩,相對有一定的下行趨勢。但就數據本身與行業均值做對比,整體在短期償債能力上屬於行業均值之上。

從長期償債能力角度分析,資產負債率和權益倍數在整體上表現平穩,沒有大幅的波動出現,說明其財務結構比例相對合理。而從細項中分析,固定資產佔最大比重,二三季度分別達到32.67%和35.05%,甚至經過18年開始的固定資產減值和更新換代,固定資產在數值上變化不大,基本可以鎖定其生產線和生產規模在未來幾個季度內相對穩定。另一方面,結合公司之前多起收購案和債項償還風波,無形資產和商譽方面在佔比上有所下降,19年Q3商譽爲38.98億,18年底達到39.4億,下降幅度爲1.1%。

對外擔保方面,從評級報告中可略知一二,目前還沒有暴雷等拖累因素存在:

而如意最受爭議的可能還是前些年海外收購步伐過快,所引發的後續資金喫緊現象。在併購的標的中,目前整體看下來有成有敗,初見成效的是法國SMCP,還在經歷管理協同磨合過程的是日本Renown,稍顯慘淡的有Bally、英國Aquascutum等……

在此,對於海外併購所牽扯到的其它敏感推測,不做探討。用數字說話吧,對於無法證實也無法證僞的事情,多說無益。

併購之後的整合和協同往往是考驗企業經營管理能力的重點,如此密集的併購的確是如意接下來的最大考驗之一,上中下游完成佈局之後,能夠走到多高多遠,只能交給時間去驗證了。

03、如意剩下的債務壓力幾何?

企業戰略上,還是可以理解的——一個給PRADA、Burberry供給頂級面料的民企,想要分一杯產業鏈下游利潤大頭的羹,但現去培養一個民族奢侈品牌耗時耗財耗力,那就直接利用資本優勢佈局下游——就是需要做得更穩健一些,當然這也離不開經濟環境和各方條件的支持。