那些年,我們做過的家務勞動

摘要:爹爹有辰光講閒話下巴沒有脫牢(意思“胡說八道”),他打量着我幫他擦得敞敞亮的皮鞋,會講,“阿拉大偉本事大了,將來不怕沒有飯喫了,尋勿着生活,擦擦皮鞋總可以的。我們小辰光作業只有一點點,一做就做完了,姆媽看我們小囡閒着,就叫我們幫她做家務,什麼家務都讓我們兄妹倆學着做,只有兩樁事體不許,一樁是爬高揩玻璃窗,一樁是動刀切小菜。

原標題:那些年,我們做過的家務勞動

記得老底子唱過一首兒歌,“我有一雙勤勞的手,樣樣事情都會做”。我們小辰光作業只有一點點,一做就做完了,姆媽看我們小囡閒着,就叫我們幫她做家務,什麼家務都讓我們兄妹倆學着做,只有兩樁事體不許,一樁是爬高揩玻璃窗,一樁是動刀切小菜。

現在回想起小辰光我們做過的家務勞動,仍舊覺得就在眼面前。

【生煤球爐子】

要是問我,儂小辰光最討厭的家務勞動是啥?我想也覅想就告訴儂:生煤球爐子。在沒有使用煤氣之前,對阿拉小鬼頭來講,生煤球爐真是件叫人頭疼的家務勞動。姆媽下班晚,生爐子通常是我們兄妹倆的事。要曉得用點燃了的申報紙把柴爿點着,柴爿再把煤球點着,實在有難度。特別是到了黃梅天,柴爿潮溼,要燒脫好幾張申報紙才能點着柴爿。有辰光看上去明明點着了,煤球壓上去,一歇歇功夫,火又喑脫(熄滅)了。唔沒辦法,只好重新來過,用火鉗把一隻只煤球搛出來,重新點着申報紙,點着柴爿,加煤球。一把破蒲扇,“嘩啦嘩啦”拼老命扇,廚房間裏的煙,弄得眼淚水嗒嗒滴,面孔齷齪得像只野狐臉。

劈柴爿是件力氣活,爹爹包攬的。他用一把卷了口的舊切菜刀,在水門汀上哼吱哼吱的劈,劈得汗嗒嗒滴,交關喫力。把劈好的柴爿放在煤球箱旁,堆得整整齊齊,好像大餅配油條。我至今還勿曉得,爹爹是從啥地方弄來的舊木頭?煤球店裏有賣煤球煤餅,可從來沒有看到過賣柴爿。爹爹看我們兄妹倆生煤球爐子困難,便請隔壁的銅匠師傅用洋鐵皮敲了只小煙囪。小煙囪下大上小,往點着的煤球爐子上一放,剛纔還死樣怪氣的火星,一歇歇功夫就呼呼燃燒起來。後來才曉得這是力學裏的“拔風”原理。自從有了小煙囪之後,生煤球爐子的家務活就不再使我們煩難了。

買煤球也是件喫人的家務勞動,當然依然是爹爹負責。開始時爹爹借了小推車到煤球店去拉煤球,後來聽說出點鈔票可以叫煤球店裏的工人送,爹爹就不再自己推了。送煤球的工人面孔墨墨黑,掛在頭頸裏的一條毛巾也墨墨黑。我們班級有個同學的爸爸是煤球店送煤球的工人,他說他爸吐出來的痰也是黑的。那辰光上海人都交關節約,煤球箱角落頭碎落的煤屑,沒有燒透的煤球,敲掉外面枯黃色的灰,裏面黑色的煤核,敲敲碎,拌上水,可以搓成一隻只煤球。儂經常可以看到地面上曬着的一隻只自制的煤球。還有,拿燒過的煤球灰擦鋼精鍋子(鋁鍋),也是件蠻喫力的生活。我們力氣小,鋼精鍋子擦不乾淨,姆媽就自己來擦。

記得後來爹爹把煤球爐換成了煤餅爐。用煤餅爐的好處是,晚上儂只需把爐子的風門關小一點,留一條縫,第二天早晨再打開風門,爐子裏的煤餅就會“死灰復燃”。用了煤餅爐子以後,就不再做煤球了。

據史料記載,上海最早引進煤氣是爲了照明,150多年前6個英國商人向租借工部局寫信,要求把英國的煤氣引進上海,得到允許。他們用招股的方法募集到10萬兩白銀,在今天的蘇州河南岸、西藏中路以西的位置建成了上海最早的煤氣廠。不過煤氣真正“飛入尋常百姓家”是解放以後的事了。1960年代初,上海的工人新村開始大面積安裝煤氣。我家就是那個辰光裝的煤氣。記得開始一二個月還沒有裝煤氣表的辰光,按每家人家的人頭算,一個人一個月0.80元,裝了煤氣表後是每個字0.07元。資料顯示,到1966年上海100戶人家中,能用上煤氣的人家還不到6家。

【淘米燒夜飯】

“淘米燒夜飯,儂喫幾碗飯?兩碗飯。儂喫幾碗飯?三碗飯……”

生好煤球爐子,淘米燒夜飯也是我們兄妹倆的事體。淘米這生活簡單,你淘得清爽不清爽也喫不出來。可燒飯就不簡單了。首先加多少水就得憑經驗了,而這經驗的取得,是以N次夾生飯、爛飯爲代價的。同樣是米,秈米漲性足,大米漲性差。如果米和水的比例掌握不好,燒出來的飯不是夾生飯,就是爛飯(只好再放些開水燒成泡飯或是粥了)。另外不同品種的大米和秈米,漲性也都是不一樣的。記得那些年買大米、秈米和麪粉都是有一定的比例。大米配給得少,每次燒飯都是秈米里摻點大米,這就更加增加了加水的難度。飯燒好後還要用小火燜飯(用一塊中間帶孔的蓋板蓋在爐口以阻隔火力)。如果這辰光火候控制有誤,也會出現夾生飯或把飯燒焦的窘相。

那辰光由於人們喫的油水少,飯量嚇得煞人,我見過好幾個一頓喫一斤米的人,勿曉得他們哪來這麼多的糧票?記得我的同事曾經在報紙上發表過一篇小評論,批評“飯喫三碗,閒事不管”現象。可見“飯喫三碗”是當年的常態。那些年很少有人喫完一碗飯不再添飯的,個別“大小姐”只喫一碗飯,背後還要被人議論,“細氣點啥呀?”

現在家家戶戶都用電飯煲,淘米燒夜飯都不算啥事;不過要是加水比例不對,照樣會燒出夾生飯或爛飯來。

【揀菜剝蠶豆揉麪粉】

現在菜場裏賣出來的蔬菜都是淨菜,是經過菜農整理過一遍,把老黃葉子等統統去掉,有的還洗得清清爽爽。而我們小辰光,姆媽下班晚,常常從小菜場裏買回來的落腳貨,亂糟糟、髒兮兮的菜,非得揀一遍不可。據說有個統計,當時每10車蔬菜從郊區拉進城,就有2車菜皮再運回郊區餵豬或做肥料,一來一去要浪費多少運輸成本啊。現在超市裏一隻辣椒、兩根茄子裝一隻盒子,似乎有點過分細巧了。

當年一般家裏有小囡的,揀菜的生活好多都有小囡來承擔。我向來動作快,一歇歇功夫就把菜揀了一遍,將泥塊、野草、老菜皮、黃葉子揀清爽,頗有一種成就感。揀黃豆、綠豆、芝麻,也是一件有趣的生活,我眼睛尖。還有剝毛豆、剝蠶豆,也蠻有趣。在剝好的蠶豆中部拉一條線,剝去下半部的豆皮,眼前便出現了一個戴鋼盔的美國兵的腦袋,沒去皮的部分是鋼盔,露出的豆芽是美國兵的鷹鉤鼻子,哈哈!我們一家門都喜歡喫蠶豆,蠶豆上市的日腳,天天喫蔥油蠶豆,一人一小碗一小碗的喫。姆媽講,蠶豆上市的日腳短,要喫就抓緊喫,她買小菜幾乎天天要買蠶豆,所以我們家裏剝蠶豆的生活,必須人人動手。剝蠶豆比剝毛豆便當,蠶豆大呀,缺點就是會把手弄得墨墨黑。

我常常與妹妹比誰剝得好、剝得快。爲了剝豆方便,我右手的大拇指指甲總是留得長長的,所以遭到校門口檢查衛生的值日生的指責(值日生在校門口檢查每一個學生是不是帶手帕、是不是剪指甲之類雞毛蒜皮的事),有一趟我被一名“嚴格執法”的值日生拖到老師那裏,我申辯,幫大人剝蠶豆,錯在哪裏?老師來了個折中判決,“你熱愛家務勞動是好的,但以後指甲不要留得過長”。蠶豆喫着喫着就老了,姆媽就叫我們去皮剝成豆瓣,燒成鹹菜豆瓣酥也蠻好喫的。

那些年買米除了要購糧證和糧票之外,每家人家的米和麪都有計劃的,按一定比例購買,至於糯米只有春節期間才計劃供應。還有,考究的人家,買來的米都要揀一遍,把混在裏面的泥粒、小石子揀出來。我喜歡揀米(還有赤豆、綠豆),就像有種人喜歡給人家掏耳屎一樣。當然我特別喜歡揉麪粉,雖然我們南方人不喜歡麪食,也翻不出各種花式,喫來喫去是蒸饅頭、燒麪疙瘩。

我雖然不喜歡喫饅頭、喫麪疙瘩,不過揉麪粉常常自告奮勇。把麪粉倒進面盆裏,加上水,然後開始揉,慢慢的,揉成胖乎乎的一團。儂可以像打拳擊一樣,面對一個胖子,任意揮拳,砰砰砰,扎勁。有辰光我會把多下來的麪糰做只小兔子,用兩粒赤豆嵌在兔子腦袋的兩側當眼睛,一起放進蒸籠裏蒸,邪氣有趣。揉完麪粉,鼻頭上沾上面粉,鏡子裏的我,像京戲裏的曹操,壞人,奸臣,交關有趣。

其實剁肉糜更扎勁,可是我小辰光姆媽一直不准我動切菜刀,我只能在一旁看爹爹“噔噔噔”地斬砧墩板上的肉,看着怎麼從肉粒剁成肉糜,一歇歇“米”字形,一歇歇“井”字形。有辰光姆媽從小菜場買來螺螄,用尖頭鉗軋螺螄屁股的活,姆媽倒是同意的。姆媽不讓我動切菜刀而允許我用尖頭鉗軋螺螄屁股,這個問題我一直搞不拎清。

我經常發現,只要把家務勞動跟遊戲結合在一起,自己就不會覺得厭氣,就會覺得好玩、有趣,辰光也過得快。

【汏碗輪值制】

家裏的菜都是姆媽燒的。我跟妹妹負責汏碗,一三五,我汏;二四六,妹妹汏;留個禮拜天,讓爹爹汏。兄妹倆“兩人轉”,有辰光會羨慕子女多的人家,阿大阿二阿三阿四……有阿七頭的人家,一個禮拜才輪到一次。

汏碗,姿勢要準確,否則肚皮上、袖子管裏,水濺得嗒嗒滴。姆媽教阿拉汏碗的標準姿勢,“肚皮不要挺起來,要收縮。看,這個樣子。”我說,那不是《三毛學生意》裏的三毛學剃頭,師傅教三毛要“挺胸吸肚子”。姆媽講,“一眼(一點)勿錯!”一家門哈哈大笑起來。

那辰光洗油膩的碗筷,先是用淘米水浸一歇,這樣就好洗一些了。熱天洗碗還方便,到了冷天,不當心手裏一滑,常會敲壞碗盞、調羹。不過後來有了洗潔精,有了熱水器,洗碗不算件事。至今家裏餐後洗碗,我總攬在手裏,從不推諉。

【拷醬油】

“打醬油”如今成爲流行詞,也遠離本意。不過想當年,哪一家小囡唔沒去幫家長拷過醬油?拎着空瓶拷醬油,醬油分紅醬油、鮮醬油(辣醬油不能零拷,只能買整瓶裝的)。紅醬油2角4分1斤,維持了幾乎我的整個學生時代。醬園店裏除了賣醬油、生油、豆油,還賣醬菜(各式各樣的品種好多),還可以拷花生醬、豆瓣醬。有辰光姆媽會特別關照,在豆瓣醬裏再加1分錢辣火醬,回來燒八寶辣醬。一砂鍋八寶辣醬,可以喫一個禮拜。

我出門去拷醬油,如果姆媽等着燒菜要用,一般都來不及。爲啥?拷醬油的來回路上,我都會乘機在外面兜一兜,看看弄堂口人家下象棋(往往看大不懂)、下軍棋(可以幫助指點)、下五子棋(這是我的強項)。有辰光看人家吵相罵也會看上半天。至於拷醬油勿當心敲碎玻璃瓶或是丟了鈔票的事,也屢有發生。記憶中出過這樣一個洋相:有一趟家裏有人客(客人)要來,姆媽燒菜前發現油瓶裏的油不多了,就叫我拿只空瓶去拷斤生油(花生油),並且勒令不許在外面兜圈子。我急匆匆拿了只空油瓶,快去快來,一歇歇就完成了交辦任務。

這天姆媽燒了好幾只好小菜,一桌人坐下來,喫喫這隻菜,說是有一股說不出的味道,喫喫另一隻菜,也說有種怪味道。尋了半天原因,姆媽突然發現是油的問題。原來我拿的是一隻拷過火油的油瓶(燒暖鍋用的是火油)。火油哪能喫到肚皮裏去?不過此刻桌上的菜餚已消滅大半。待大家知道怪味道的原因,一個個都拔直喉嚨,想吐哪裏吐得出來?

【從汏絹頭開始】

我汏衣裳是從汏絹頭開始的。

四五歲的辰光,姆媽就開始教阿拉汏絹頭,如何擦肥皂,如何搓,洗,過水……再後來就洗自己的襪子、短褲。記得汏好的絹頭貼在衛生間的瓷磚上,幹了以後絹頭煞煞平。其實阿拉男小囡是不大用絹頭的,汏好手甩甩幹,用袖子管揩鼻涕的也時有發生。不過到了學堂門口,值日生就要檢查你有沒有帶絹頭和有沒有剪指甲。

那辰光還沒有洗衣機,每家人家汏衣服都要用汏衣裳搓板。姆媽喜歡清爽,喜歡汏衣裳,喜歡用板刷刷齷鹺的地方。外婆常對我抱怨,家裏的衣裳不是穿壞的,是被你媽汏壞脫的。如果汏起牀單、被單來,姆媽還要大進貢(動靜大),要等天氣好的日腳,一早,先將牀單、被單放進大木盆裏用水裏浸透。

我家有一塊1米乘2米的汏衣裳板用來汏被頭的(不汏被頭的辰光,姆媽常常在上面裁衣裳,包餛燉皮子,我們小朋友開學習小組辰光,就在上面頭挨着頭的做作業,我還把它豎起來當黑板呢)。汏牀單、被單,阿拉插不上手。姆媽把牀單、被單鋪在汏衣裳板上,塗上肥皂,然後用板刷“唰唰”地刷,特別是被橫頭地方,比較髒,必須狠狠地刷。

姆媽常叮囑我們,“第一趟沒有洗乾淨的地方,以後就再也洗勿乾淨了。”“一個人穿舊衣裳沒有啥好難爲情咯,衣裳穿齷齪了也不汏,邋里邋遢的,才坍臺!”平時不大出場的爹爹,這個辰光腰裏也紮起了飯單,等姆媽把牀單、被單汏清爽,過了水,便跟姆媽一起到空地上絞牀單,絞被單。然後一起捧着,小心翼翼地掛到繩子上,唯恐不當心拖到地上,還要重汏。

後來市場上一有洗衣機,爹爹就搶先嚐鮮,買了臺“水仙牌”。試運行那天,一大堆髒衣裳扔進洗衣機裏,定時,選擇洗衣模式,按鈕一撳。篤定泰山休息,辰光一到,洗衣機“嘀嘀”一叫,衣服洗得噴噴香,姆媽開心得眼淚水都要流出來了。

【太陽出來曬被頭】

每天早上起來攤牀(整理牀鋪)也是件煩難的事。被頭要折得四四方方,疊得整整齊齊,下面是厚被頭,上面依次是薄被頭、羊毛毯,把被單攤平拉挺,不留一條摺痕,把枕頭拍鬆軟,端端正正放在牀頭……有這個必要嗎?晚上還要攤開來睡的。特別當家裏要有人客來時,姆媽對攤牀更是一絲不苟。

那辰光屋裏廂房間小,人客來的多了,椅子上坐不下,就要坐到牀沿上了。因此牀沿上必須鋪上牀搭(大毛巾或是其他布頭)。那些年一家人家牀上的被頭,也是展示這家人家經濟實力的一項指標。不是嗎?新結婚人家牀鋪上疊起的被頭,多的嚇煞人。女家陪嫁以6牀被頭、8牀被頭來顯擺,互相攀比。我一直討厭攤牀,後來有了牀罩以後,只需把被頭拉拉挺,勿管牀上亂七八糟,弄也覅弄,“呼啦”一下,牀罩朝上面一遮,如同“古彩戲法”一般。勿曉得啥人發明了牀罩,太美妙了,省去不少勞動力啊。

如果禮拜天碰到出太陽的日腳,就不用攤牀了,姆媽會催促我,“快點去拉繩子,把被頭拿出去曬曬!”那神情生怕浪費了太陽光,就像浪費屋裏廂的水電煤一樣。碰到出太陽的禮拜天,雙職工人家都要出來曬被頭,那辰光新村裏的空地上,電線木頭之間,樹與樹之間,只要是曬得到太陽的地方,各家各戶都搶着拉繩子、曬被頭,動作稍微慢一點都不行。弄得我碰到天氣好的禮拜天,常常不能睏懶覺。那辰光出太陽日腳,人們曬出的各色各樣的被頭、羊毛毯、棉花胎,琳琅滿目,也是上海灘的一大風景。

看一家人家經濟條件怎麼樣,只要看他家曬出來的被頭、羊毛毯、棉花胎就可以曉得了。窮人家曬出來的棉花胎,筋筋拉拉的。不過冷天裏曬過的被頭,夜裏蓋在身上暖烘烘的,倒是實在適宜。不過要是碰到天變的日腳,突然之間下起了陣頭雨,那各家人家搶收被頭、衣裳的慌亂場面,就像打仗一樣。有辰光繩子斷脫,更是洋相出足。

上海最難熬的是黃梅天,到處都潮兮兮、黏嗒嗒的,弄得人心情也勿爽快。過脫黃梅天,就是大太陽當頭的大夏天(大暑)。那辰光,家家戶戶都搶着在太陽底下曬東西。我就幫着姆媽翻箱倒櫃,從大櫥裏、樟木箱裏翻出棉襖、大衣、絨線衫來,放在太陽底下曬,窗臺上、地板上鋪得都是,像在擺舊貨攤。

阿拉弄堂裏有兩家人家曬出來的東西有點兩樣:弄堂口的那家人家曬的是中草藥,申報紙四隻角上壓着石塊,申報紙上鋪着各式各樣的中草藥,大風一來,骨頭輕的草藥就飄飄然起來,急得主人家不停地往上壓石塊。弄堂底的那戶人家曬的是線裝書,一旁一個戴墨鏡的老頭打着瞌睡。一旦你走近了,想去翻翻那些書店裏看大不到的線裝書,老頭就會“去”的一聲,不讓你靠近這些書。

陽光免費利用足。那些年,好多人家都喜歡自制鹹菜、蘿蔔乾。太陽底下曬大頭菜、蘿蔔、雪裏蕻菜、臘肉,醬油肉的,比比皆是。我們家有辰光也曬點雪裏蕻菜、蘿蔔乾。姆媽講,自家做的鹹菜,味道鮮,小菜場裏賣出來的鹹菜,都是用化學藥水醃的,死鹹,一點點鮮味也沒有的,不好喫。道理講了一大套,曬鹹菜、蘿蔔乾的生活都是我的。

冷天曬被頭,到了熱天揩席子,也是阿拉小八臘子的生活。下半天睏好午覺,大人就會叫小囡揩席子。考究的人家,先要用溫水揩,然後再用乾布揩乾。那些年,雖然鈔票不多,有辰光日腳倒是過得蠻講究。

【掃地揩房間】

爹爹愛乾淨,阿拉小囡一回家,第一句話就是,“先去汏手,要拓(擦)肥皂咯。”一趟也不會放過儂。姆媽更是個潔癖(直到現在還是這樣),不管大人小囡回到家,一律先要把外套脫掉。後來時行穿睏衣睏褲了,更是規定回到家,一律換上睏衣睏褲。

姆媽佈置我們兄妹倆每天都要掃地揩房間(當然也是輪值制),她下班回家,角角落落都要摸一遍。家裏的掃帚有好幾把,姆媽規定,掃房間的用蘆花掃帚(比較軟),掃廚房間(3家合用)的用高粱掃帚(硬一點),而掃公共空間,則必須用竹掃帚(最硬)。儂講複雜不復雜?一把掃帚掃到“脫頂”了,還在用。記得那辰光每個禮拜四是里弄裏大掃除的日腳,每戶人家派一個人出來掃小馬路(大馬路歸環衛局的清潔工打掃),掃小弄堂。

我總是我家的代表,每趟聽到居委會阿姨的搖鈴聲,我立刻拿着竹掃帚出門,從不拖泥帶水。難般(偶爾)一趟勿去,隔壁鄰舍就會問我姆媽,“今朝哪能唔沒看到大偉?生毛病啦?”觸我黴頭嘛。那些年,小馬路、小弄堂裏總是髒兮兮的,儂想一個禮拜只打掃一趟(而且還有混在裏面出工不出力的),哪能弄得清爽?

拖地板是爹爹的事體,我有辰光也會幫着做做。有一趟我拖地板,拖把沒有絞乾,水嗒嗒滴的,洇到了樓下,樓下的鄰舍跑上來罵山門。我和姆媽下樓一看,不得了,人家天花板上一灘灘水跡,像畫了張世界地圖。姆媽連忙“對不起”,我也哭出烏拉地朝人家鞠躬道歉,事體就算結束了。換了現在,嘎便當?賠償經濟損失是必須的。

桌子、椅子因爲天天揩,揩起來就比較省力。有些老式傢俱有不少凹槽,揩起來就麻煩。大面積的揩灰,我們常用雞毛撣子,雞毛拉過,灰就唔沒了。有一趟我用雞毛撣子撣灰,把爹爹放在五斗櫥上的一隻瓷瓶打碎了。之後爹爹就勿要我揩五斗櫥上了,因爲五斗櫥上擺放着一些他從舊貨攤上淘來的寶貝瓷器。

揩玻璃窗也是件家務活,特別是春節前的大掃除。揩玻璃有個竅門,先要用申報紙擦一遍,申報紙上的油容易把灰去掉,再用溼揩布揩兩趟,玻璃就賊刮厲亮了。不過姆媽只讓我們揩下面的幾塊窗玻璃,上面的幾塊特別是氣窗玻璃,絕對不讓我們爬高了揩。雖然住在二樓,一失腳摔下去,也非同小可。揩天花板上的灰塵有點麻煩,我學鄰舍隔壁的辦法,在竹竿頭上扎一個布團,這樣就可以把雞毛撣子夠不到的天花板上的灰塵、蜘蛛網一一揩掉。

【拆絨線挷絨線】

那些年,上海灘的阿姨媽媽們只要手頭一有空,就喜歡結絨線。姆媽也是結絨線大軍中的一員。阿拉一家門的絨線衫統統都是阿拉姆媽結的。一件明明看上去還蠻好的絨線衫,她非要拆掉,洗乾淨,再重結。

拆絨線快,汏絨線也勿是我的事體。不過汏好絨線晾乾了,在拆洗結的過程中,還有個繞絨線的環節,需要一個人挷絨線,一個人繞絨線團。儂看過《水滸》裏林沖充軍的連環圖嗎?林沖在被衙役押解過程中,雙手必須舉着,帶着木枷鎖。我幫姆媽挷絨線的辰光,總是覺得自己跟林沖戴木枷鎖充軍一樣,老舉着雙手,讓姆媽一圈一圈的從我雙手間繞走絨線。繞完一個絨線團,又是一個絨線團。兩隻手舉着,一個姿勢,多少不自由啊。

唉——挷絨線這種生活,邪氣(非常)厭氣。姆媽爲了不浪費時間,常常在繞絨線團時,要我背乘法口訣,背唐詩宋詞,或者給她講我們學堂裏各種各樣的事體,煩也煩死了。

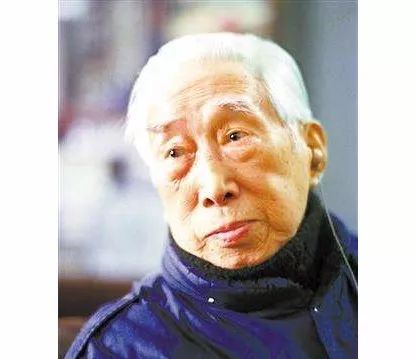

【幫爹爹擦皮鞋】

這是件頗有技術含量的生活,我很樂意去做,只是爲大人誇獎的話。爹爹有辰光講閒話下巴沒有脫牢(意思“胡說八道”),他打量着我幫他擦得敞敞亮的皮鞋,會講,“阿拉大偉本事大了,將來不怕沒有飯喫了,尋勿着生活,擦擦皮鞋總可以的。”姆媽立刻豎起眉毛,“瞎七搭八些啥呀?討罵!”

爹爹是化工原料公司的採購員,經常在外面跑業務,早上頭穿出去的一雙乾淨的皮鞋,下班回到家早已灰濛濛的一層。爹爹每天上班臨出門前,總會用鞋刷在皮鞋表面來回擦幾下。等到禮拜天,他會給皮鞋上鞋油。咖啡色的皮鞋用棕色的鞋油,黑顏色的皮鞋用黑色鞋油,兩隻鞋刷分別刷兩種不同顏色的皮鞋。爹爹生活粗糙,常常用刷咖啡色皮鞋的刷子去刷黑顏色皮鞋,結果等到再刷咖啡色皮鞋時,刷出來的皮鞋變成了黑咖啡皮鞋,儂講好白相伐?

我開始幫爹爹擦皮鞋,是從認得小江北開始的。勿曉得從啥辰光開始,有個擦皮鞋的男小囡,出現在離我家不遠的商場門口。男小囡看上去比我大不了幾歲,一口蘇北話。“皮鞋擦伐?啊有皮鞋擦伐?”叫起來刮辣鬆脆。看來生意不錯,慢慢的小江北在商場門口似乎有了個固定攤位。放學以後,我好幾趟立在他旁邊看他擦皮鞋。他的木箱子裏有各種顏色的皮鞋油,當顧客一坐下,將腳踏在木箱的踏腳上,他動作利索地把硬紙板插片插在鞋幫裏,防止皮鞋油弄髒顧客的襪子和褲腳管。先是用揩布把鞋面上的灰塵擦去,用刷子把皮鞋縫隙裏的塵土刷乾淨,然後薄薄地塗上一層鞋油,稍等,待鞋油幹了些,便開始擦皮鞋。“唰唰——唰唰——”來回擦的動作越快,鞋油就能被皮層充分吸收,擦出來的皮鞋表層就越亮,敞敞亮!

沒有生意的辰光,他就拔直了喉嚨吆喝,“皮鞋擦伐?啊有皮鞋擦伐?”我跟他搭訕,聊天,他也很樂意。閒着也是閒着,講講擦皮鞋的一些小技巧(比如用廢棄的女人絲襪來擦鞋、拋光,效果很好等),他又不怕我會去搶他生意。不過他跟我聊天的辰光,一雙眼睛還是總盯着來來往往行人的腳上,一看到穿皮鞋的,就停下話題,使勁吆喝起來,“皮鞋擦伐?啊有皮鞋擦伐?”唯恐流失了自己的生意。

依葫蘆畫瓢,我照搬小江北擦皮鞋的一套程序,擦出來的皮鞋當然比爹爹自己擦的要挺括。每個禮拜幫爹爹擦一趟皮鞋,一擦擦了好多年,一直擦到成家。

【倒馬桶那些事】

最後來講一講倒馬桶那些事。不過要說明一點,倒馬桶歷來不是阿拉上海小囡做的家務勞動,在我的記憶庫裏也印象不深。

我家是1958年從地處市中心的復興中路復興坊,搬到市郊結合部的廣靈二路(屬虹口區,隔一條馬路就是寶山縣)商業二村的。據說爹爹、姆媽肯放棄熱鬧地段,搬到冷角落垛的地方(當初新村周邊全是農田,還能看到一些戰爭時期留下的碉堡),看中的就是新村裏有抽水馬桶。那辰光在市區有抽水馬桶的房子叫洋房,一般性的樓房、平房、石庫門房子……用的都是馬桶。

印象中,每天一清老早,馬桶車就“轟隆轟隆”的推進了弄堂,“馬桶拎出來”的吆喝聲,打破清晨的寧靜。人們(主要是女人,記憶中好像很少有男人倒馬桶的)紛紛打開房門,睡眼惺忪地拎着馬桶走向馬桶車,將裝滿糞便的馬桶,遞給倒馬桶的清潔工。緊接着人們就開始刷自家的馬桶,一片“沙沙”的聲音。上海灘在倒馬桶聲中甦醒過來,人們忙完這一切,纔開始各奔東西,有去小菜場買小菜的,有去點心攤買早點的……而在牆根處,留下一排斜擱着的掀掉馬桶蓋的馬桶,在陽光下“消毒”。倒馬桶,曾經是上海灘居民區黎明生活的一道風景線。

那些年倒馬桶的場景早已模糊淡忘,而大人“現在勿好好唸書,大起來只配去倒馬桶”的教訓,卻還依稀記得,

那些年,我們做過的家務勞動實在多,多得數不過來。現在家務勞動社會化(比如社區食堂)、家務勞動電子化(比如掃地機器人)、家務勞動網絡化(比如網上手指頭一點)……好多曾經的家務勞動,也都成爲過眼雲煙,只是留下了一些回憶的鏡頭。