全面取消樓市公攤,買房會更便宜?一個實錘,這些費用或不用再交

這些年,房地產可以用“如火如荼”來形容行業盛景。與此同時,高房價也成爲了購房者詬病最多的問題,如何有效、平穩讓房價更便宜,成了國家、剛需、專家最頭疼的問題,但是讓廣大老百姓最大的2個問題,無疑是“預售制”和“樓市公攤”存在:

預售制,通俗來講就是“賣樓花”。有人說這是當年李嘉誠從香港帶來的“先進理念”,開發商在建好地基時就會開始預售,目的就是爲了儘快回籠資金,對購房者來說沒有好處,壞處就是要大家提前掏錢預定,因此也出現不少後期爛尾樓,購房者給了錢“收不到房”問題。

公攤面積,說白了就是將電梯、小區綠化面積“強攤”入業主手裏,如今大家購買商品面積並非“真實面積”而是要減去一些分攤,但是這些“存在面積”實打實要購房者掏錢買,以10000/㎡房價計算,10平米分攤就要購房者多交10萬房款,買房還能便宜嗎?

樓市公攤真該取消?新華社“4字”痛斥,專家也表態“爭議”。

“樓市公攤”問題歷史由來已久,從商品房市場化引進香港房企來投資時,這個“先進理念”也一併被帶了過來,後來成爲國內本土開發商爭先模仿標準,至今仍然是老百姓熱議話題。毫不避諱的說,直接目前都仍然沒有“全面取消公攤面積”的政策發佈,只有重慶是規定商品房只能按銷售套內實際面積來定價格。

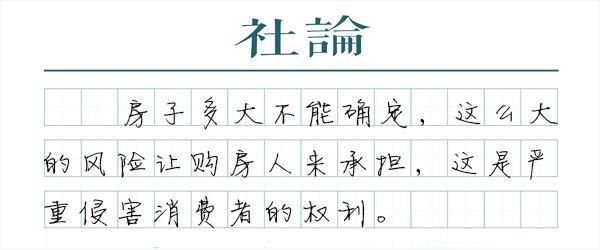

樓市公攤真的該取消嗎?房說君以爲答案是肯定的,樓市公攤的“好日子”也該到頭了,新華社就曾發表文章《“公攤面積勞民傷財”,矛盾緊待解決》來評論這個問題,當中央媒以“勞民傷財”4個字對公攤面積存在極力痛斥。在房說君看來,一方面公攤多少?按照什麼標準界定?這是“公攤面積”的弊端,同時各大開發商之間不同標準也導致管理混亂,剛需買房要支出更多成本;另一方面“存在不一定意味着合理”,如房說君前文提到這個做法在很早之前就有,弊端也同樣很明顯特別是在現在高房價下,公攤面積存在已經侵佔了老百姓利益,更加是給經濟化市場帶來干擾。

根據《華西都市報》報道,在本次2會期間國家幹部就對樓市公攤問題給出“解決辦法”。專家認爲小戶型購房者卻要“承擔着”一樣的標準稅費,花錢買了更多的樓市公攤回來,對於這羣剛需來說利益是被損害了,國家幹部建議加入不“全面取消公攤制”情況下,應該對購房者實施“靈活收費”:開發商根據不同套內面積房屋給出不同分攤面積和計價方式,同時相關交稅標準也應按照套內面積不同有差異化。

在房說君看來,專家給出“解決辦法”也只能算是折中做法,要想讓購房者買房更便宜唯一解決方法就只能“全面取消樓市公攤制”。應該說公攤面積的“好日子”已經到頭,無論是老百姓、新華社4字對痛斥還是專家給出建議,都已經表明它“極不受待見”。

全面取消後,買房才能更便宜?至少,這些“費用”可能不用再交。

上至國家級幹部、央媒,下至普通購房者,大家都一直認爲該“全面取消樓市公攤”,所以房說君以爲這項制度迎來取消幾乎是板上釘釘的事,不過是時間早還是晚的問題。

或許相比起取消,大家更關心的是沒有了“公攤面積”後,買房就可以更便宜了嗎?房說君以爲這個答案是肯定但不準確。肯定的是專家提出“解決辦法”被接納了,那麼新買房的人無疑是受益的,不妨先來算筆賬:100平方房子需要分攤10平方面積,而均價爲10000元/㎡,這裏就能“省下”小10萬購房款;不準確的是已經買房業主是無法向開發商索要現金補償,已經售出的房屋被視作過去式且不會輕易將這筆款項退還給個人,在炒房者來說也是同樣道理,取消公攤面積後原本賣多少錢房子還是多少錢,甚至有可能將原本房價抬高來彌補取消後的差價,誰都不願意降低房價來賣,開發商如此、炒房者更是如此。

回到最開始問題,在房說君看來樓市公攤的“全面取消”並不會讓房價有更多下跌,原來房子是什麼價格現在還是差不多,但是買房就會變得更便宜了,因爲少了分攤多出的現金,這是一個實錘或許“這些費用”就可能不用再交了。

房說君以爲,真的要取消樓市公攤制度,對於炒房者跟二手房價格影響無疑是最大的。這一部分人要出售手中房子,按照取消後只能算套內面積那麼他們墊付的公攤費用又應該誰來付?是轉移到新買主身上?讓開發商賠償?還是加高房價來平攤成本?答案很簡單,回答也很直截了當:轉移成本給新買主,提高房價來賣。

敢問剛需,現在買房要找到好戶型、好地段房源哪裏有?房說君相信開發商僅僅擁有一小部分,事實上大部分好地段的戶型都分散在炒賣者和中介機構手上,所以從這方面來說取消了“樓市分攤制度”未必就見得買房能跟便宜,不過對於購買開發商的剛需這部分費用可能就不用交了。

房說君有話說:不管怎麼說,公攤面積的好日子都已經到頭了,香港樓市已經將這項舉措給取消了,但是國內卻依舊維持原樣,樓市公攤全面取消後,從炒房者、中介手上買的房未必會見得便宜;不過可以實錘的是從開發商處購買錢會少些,因爲多出這筆“公攤費用”可能不用再交。

本文所用圖片均來自網絡,如有侵權請聯繫刪除。文章爲“每日房說”原創,嚴禁轉載抄襲,發現必深究。(撰文:樓市隱隱俠)