成爲“兒子”25年後,他被“父母”告上法庭

被解除和養父母的收養關係後,武俊偉覺得自己像被判了死刑。

他27歲,欠養父母27萬,是失信名單上的“老賴”。媳婦帶3歲女兒借住在親戚家,提過幾次離婚,他不吭聲。在河北邯鄲一座小縣城,他每晚11點從打雜的飯館收工,獨自騎車回宿舍的身影夾在行道樹與倏而刮來的冷風中。

此前2021年3月,養父武冬青、養母武福枝將他告上法庭,要求解除收養關係,並補償撫養費以及給他辦婚事時的買車、彩禮等費用。

據河南省安陽市龍安區人民法院一審判決認定的事實,2019年12月,原被告雙方產生矛盾,隨後武俊偉將其婚房內電器、傢俱全部搬走,一年多時間,彼此沒有來往。

法院最後認定,武冬青、武福枝夫婦當年已有兩個女兒,借收養關係收買兒童,收養行爲自始無效,但念及原告養育之恩和經濟付出,酌定被告給予經濟補償27萬。

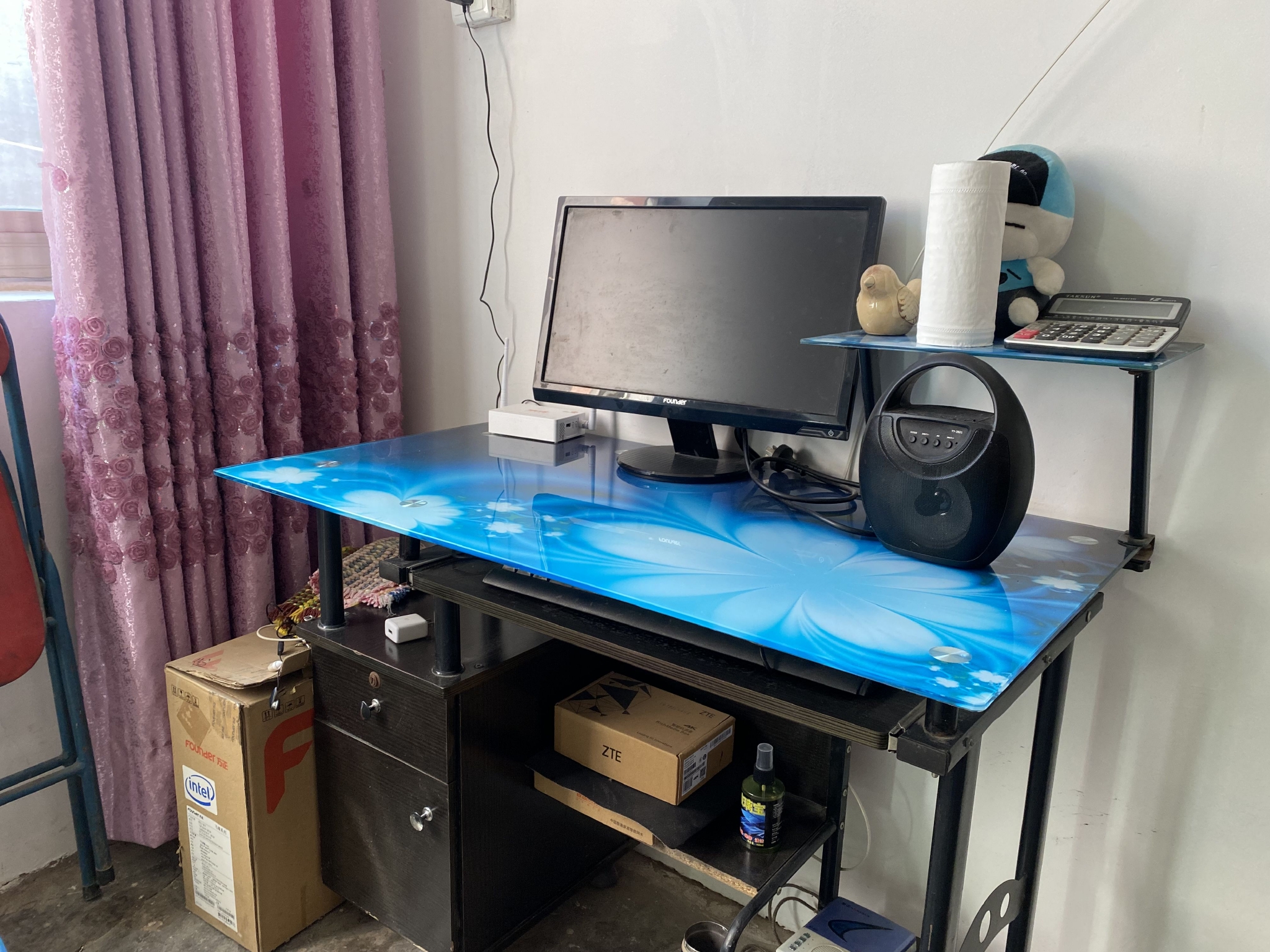

武俊偉走後三年,他在老家的房間依舊整潔,他小學時買的電腦桌、成家時拍的婚紗照都留着。自他離開,55歲的武福枝不再外出打工,獨自待在老家,看着這些痕跡,她說她已經“不會再感到心酸,養育到了,也哭夠了”。

58歲的武冬青,則奔波在蘭州的工地中。他想趕在工地60歲的年齡限制前,再攢一筆養老錢。在工地的喧囂聲中,提及兒子搬家前兩人的接觸,他的聲音逐漸哽咽,他至今想不通兒子爲何會離開。

分離發生後,沒有血緣維繫的他們,試圖在過往的點滴中尋找答案。記憶有時是互相沖撞的,或許,他們從來都難以接近彼此。

河北邯鄲,武俊偉正騎車去上班的飯館。本文圖片均爲 澎湃新聞記者 陳燦傑 攝

一張法院傳票

2021年4月,武俊偉在河北邯鄲邱縣一家飯館做服務員,日子平淡,在員工宿舍與飯館的兩點一線間重複。每月掙的兩千多塊,他留點零頭買菸,剩的打給媳婦。她在河南安陽孃家帶着一歲女兒,他偶爾請假過去陪她們。

有一年多時間,他沒回自己在安陽的老家,也很少和父母聯繫。

沒成想,當月武俊偉突然收到父母寄來的起訴狀,上邊白紙黑字寫着,他並非親生:1996年5月,武福枝從朋友口中得知,山西省太原市小店鎮工地上,一對已育有一個男孩的陝西夫婦又生了個男孩(武俊偉),因本地計劃生育政策緊,決定送人撫養。武福枝給了4000塊月子補養費,把男孩從太原抱回來後,又交了6000塊超生罰款。1998年,夫妻倆以親生父母的名義,在鎮派出所爲他上了戶口。

武俊偉說,看到“收養”兩個字時,他顧不上飯點前急着打掃的衛生,腦袋一下空白,“擱誰能受得了?”

在他最初的記憶裏,他出生在安陽市善應鎮三倉村,村子地處半山腰中,開車到鎮上約半小時山路。兒時,他和家人住一間水泥平房。母親武福枝在照顧小孩的間隙,會上山種點蘋果,等農閒,到鎮裏的小作坊廠做點短工補貼家用。父親武冬青是工地帶班,爲人老實、勤懇,常年在外地打工,臨秋收、過年纔回來,父子間交流不多。

武俊偉的老家安陽善應鎮三倉村,坐落在半山腰中。

分別大他6歲和8歲的兩個姐姐,都是小學沒讀完就輟學打工。武俊偉說,他與姐姐關係不算特別親密。因爲他到鎮上讀初中時,她們已相繼出嫁。

2012年,武俊偉上初二後輟學,跟着父親上天津工地做小工。每天上工11個鐘,給師傅跑腿、推車。

他回憶,在工地,父親總在他耳邊唸叨:“省、省,買房。”武俊偉說,父親最關心的就是掙錢、攢錢,以後給他成家用。

武福枝說,武俊偉14歲時,她在安陽市區貸款買了套房,作爲兒子的婚房。兒子後來輟學,她想着,既然他已經上不了大學,乾脆早點結婚,她急着抱孫子。從兒子18歲起,她開始安排相親,與女方頭次見面,她都跟着,提上牛奶、瓜子、點心等禮品,但兒子嘴笨,相了不下十個都沒成。

相親四年,武俊偉後來和同鄉的段雪慧敲定了婚事。她大武俊偉3歲,也是初中輟學後在外打工。經媒人介紹,兩人交往半年。2018年年底,武俊偉結婚,武福枝和丈夫出了十萬彩禮,買了三金首飾,在他婚房添置了彩電、冰箱、空調等電器和傢俱。

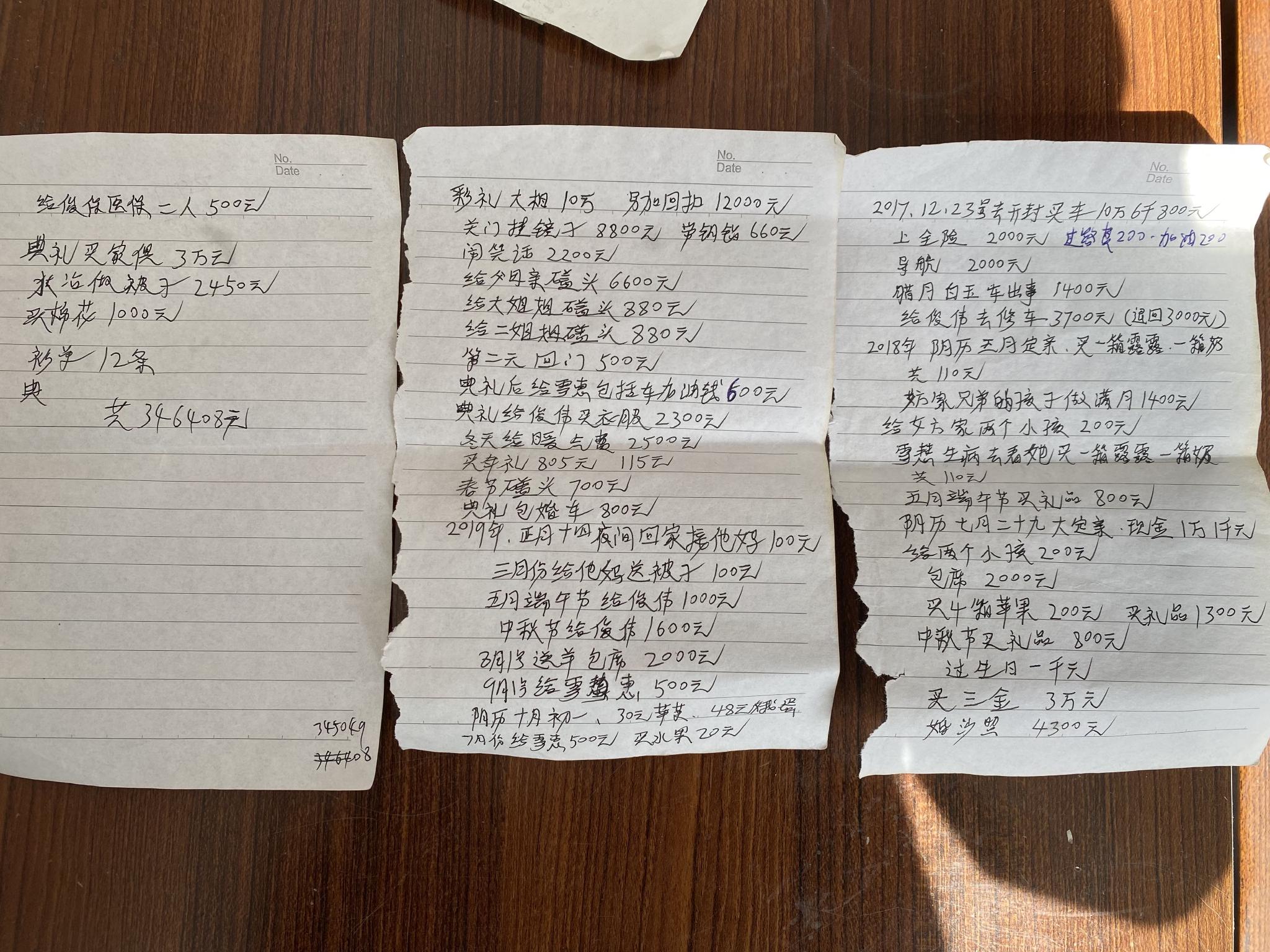

武福枝平時的開銷記錄。

能給兒子“辦成事”,武福枝感到欣慰。此前的2017年,她給他全款買了輛小轎車。“我是讓兒子爭光,人家孩子沒車,我兒子有。”武福枝說。

這是關於這一家三口生活的簡要概述,雖有波折,但看上去圓滿。武冬青說,在三倉村,早早攢錢給兒子買房尋媳婦,算是常態。2003年,他一天工錢50塊的時候,已經想在安陽市區買房,可錢不夠。後來他跑的水電工程項目穩定了,一年能掙個十來萬。

武俊偉沒想到,這些錢,有天是要還的。在起訴狀中,父母稱因他離家出走後不聞不問,已向法院發起訴訟,要求解除收養關係,並補償他們六十萬。一同寄來的法院傳票,提醒他準時應訴。

冷戰

武俊偉的丈母孃申翠紅回憶,收到傳票等待開庭期間,武俊偉借住在她家,她看得出他沒心思上班,事兒自個兒悶着。她把飯端過去,他扒拉兩口不喫了,有時越想越氣,說活這麼大,姓什麼都不知道,晚上心焦得睡不着。

武俊偉說,收到傳票後,他沒有爲此聯繫過父母,至於爲何沒有聯繫,他反問記者說:“都走到這一步了,有啥意義呢?”

2021年8月24日,河南省安陽市龍安區人民法院一審宣判。

原告武冬青、武福枝曾爲被告買車花費106800元;操辦婚禮期間,先後支出彩禮100000元、定金18860元、三金30000元,併購置家用電器、傢俱。2019年12月18日前後,雙方產生矛盾,隨後被告武俊偉搬離三倉村,並將自己所住房屋內傢俱、電器全部搬走。

法院認爲,原被告雙方產生隔閡後,一年多時間基本無來往。現被告不再與原告來往、不願照顧原告,原告有些補償項目具體數額難以準確計算,提出要求過高,酌定補償額30萬,扣除被告曾上交的3萬打工收入,折抵爲27萬。

武俊偉媳婦段雪慧回憶,一審判決後,武俊偉“魔怔了似的”,申翠紅一提這事,他立馬黑臉,啥事都顧不着幹了,情緒激動,說他就是被父母利用成一個掙錢的工具。

在武冬青、武福枝眼裏,矛盾起源於兒子的離家出走和後來的不聞不問,這也是他們起訴的理由。離開時,他還拆了衛生間裏的廁紙盒、花灑,現在牆上還有洞。倆人當時還以爲被搶劫了,物業問要不要報警,他們想想算了。武福枝在心裏斷定,兒子知道她心軟,纔敢這麼做。講起這事,她吸了口氣,把情緒壓了下去。

說起那次離家,武俊偉對記者解釋,花灑確實拆卸帶走了,因爲那是他買的。搬家後,他在段雪慧孃家親戚開的飯館工作,位於邯鄲邱縣,房子新租在安陽水冶鎮。最初和記者交談,被問及離家之前發生的一切,他回道:“說白了精神恍惚。”

武冬青說,兒子搬家後,發微信給他,沒收到回覆,電話也打不通,一問親家,才知道他換了號碼。一年半里,他給兒子打了許多電話,兒子都沒有接。他託親家、親戚、甚至兒子初中同學轉告說讓他回家,還是沒有迴音。

讓武福枝念念不忘的一件事是,2020年4月,她在地裏摘蘋果不慎摔倒,手腕骨折,在牀上躺了3個月。她想着兒子回來,但電話依舊不通。她氣得跟武冬青吵了一架,不准他再聯繫兒子。

其實,兒子走後,武冬青就開始自學法律。這源起他和親戚的一次閒聊,親戚說可以起訴兒子,這話他記在心裏。晚上失眠時,他翻着手機裏下載的有關收養、財產保護的法律資料。他還有意把解除收養的相關法律條文掛微信朋友圈上,想着兒子看到後,能“促使他回心轉意”。

最終,武冬青失望了,再見到兒子,已是在法院調解室門口。武福枝看到兒子還穿着以前她買的衣服,心想:兒子當初要是不走,肯定不讓他穿這麼舊。但武俊偉頭也不回地走過他們身旁,她心涼了。“你扭頭叫一聲爸媽完事了,但是你一眼不看,瞪着臉直接往屋裏整。”提到這事,她抹了下眼角。

再次見面,已是一審開庭的時候。武冬青說,從調解,再到一審開庭,兒子一個字沒跟他們說過。

武俊偉則對記者表示,在邱縣,他有接過父母電話,父母問他在飯館掙多少錢。“也沒什麼好談的,都離不開錢。”至於見面,調解、庭審的細節,他說很模糊了,“生活壓力太大,哪有精力想這些?”

抱養

1996年5月,武冬青、武福枝夫婦爲了抱養武俊偉,負債了一萬塊。

武福枝回憶,介紹抱養的朋友是通過電話聯繫她的,當時村裏僅村委會有一部座機,而她哥是村幹部,怕受牽連,不讓她接電話,她邊哭邊賴着;抱養的四千塊,她挨個上親戚家借,說蓋房用。出發去太原前,夫婦倆怕路上被人搶劫,叫了兩個村民陪同,四人全程車票、食宿花了一千多。

她抱着兒子回到家時,鎮上的計生小組正開展婦女普查,她剛好錯過,當天村婦女主任和善應鎮計生小組直接上門登記,按計外生育三胎政策罰款6000塊。武福枝知道罰款遲早要來,但沒想到來得這麼快。這錢,她只能硬着臉皮再上親戚家借。武冬青怨她,咋不等有錢再抱養?她反問:“這是商場?咱把錢攢夠了,咱隨時都可以去買?”

夫婦倆都是三倉村農民家庭出身,手頭拮据。武福枝有兩個兄弟,6歲時,母親因意外摔傷去世,她由姥姥帶大,小學輟學後,她基本在家幫父親務農;武冬青則有一個哥哥一個姐姐,在家排行最小的他,一路讀到高中,想學醫,但家裏沒錢供,他轉而跟哥哥做起木工。之後上工地,因爲能看得懂圖紙做上了帶班。

兩人婚後生了一對女兒。武福枝說,過去在村裏,沒個兒子都抬不起頭,“吵架都說你沒兒子”。她覺得自己有倆閨女,做好飯,一個給她端飯,一個給她拿饅頭,哪比別人一個兒子差?但最終,她還是想有個兒子給她養老送終。

武福枝的大哥未生育兒子,也曾從外地過繼了一個21歲的男孩,爲了好給他找對象,對外還把他年紀說小了3歲。三倉村一位村民向澎湃新聞記者表示,抱養在村裏“並非個例”,周邊村子也有,“不想斷後,觀念還是比較傳統”。

兒子抱過來後,武福枝悉心照料。武俊偉最初細胳膊細腿,不愛喫飯,她上鎮醫院查,醫生說是缺鋅,一小瓶藥四十來塊,她咬咬牙買下。藥喝完了,她不放心,又上村衛生院買了好幾盒葡萄糖酸鋅。武福枝說,她不想委屈孩子,否則怕被村民說閒話:既然抱養了,又不好好對孩子。

對待兒子和女兒,武福枝的態度有明顯區別。有次她給兒子買了一塊錢的油條,瞅着閨女嘴皮有點油光,以爲被她喫了,在院子裏數落她,吵得這事在村裏一下傳開。記者走訪三倉村發現,多名村民對此事至今印象深刻。

“我的錢,我敢說沒給閨女一分。”武福枝不避諱她的偏心:閨女想喫一毛錢一包的瓜子,她不給;但兒子小學時想要臺電腦,她當天就上鎮上買了,花了3000塊。她沒少叮囑兒子,寵他、慣他,錢也都花在他身上,以後可得養她老,兒子聽了也會點頭答應。

武福枝給武俊偉買的電腦。

在武福枝的記憶裏,兒子自小懂事,她在山上幹活時,他在家幫忙看看鍋,下個米。她幹活累了回到家,他過去給她捏肩、倒水。每次武冬青外出打工,他都會去送。“這孩子都是儘量聽話。”武冬青說。

武福枝回憶,兒子小學一到五年級,都有獎狀貼牆上,鄰居來了,性格內向的他不好意思直接讓人看獎狀,指着牆說,上邊有個小窟窿。

但提起一些成長過往,武俊偉和父母的記憶有了分岔。

武俊偉說,平時學校放假,他基本在地裏幹活,犁地、鋤草,給蘋果樹打藥。有次他去同學家玩,沒回家,隔天一早,天矇矇亮人睡得正香,母親到同學家讓他起牀幹活,嫌他總是太貪玩。

武福枝則說,從沒讓兒子幹過什麼農活,“他姐姐都不用幹”,村裏分的地不到三分,她一個人就能幹完。三倉村多位村民對記者回憶,幾乎沒見武俊偉幹過農活。

到鎮上讀寄宿初中後,武俊偉成績開始下滑,執意輟學打工。武福枝勸說過好幾次,他不答應。一心就想培養兒子讀個大學的武冬青,問起兒子原因,他不願開口。

武俊偉對記者解釋說,那時他覺得學不學都沒意思,還不如打工幫大人減輕負擔。他說從小父母總唸叨他,今天給他買了什麼,花了多少錢,他聽多了有壓力。而且在學校,自己生活費不夠,總要借錢,拆東牆補西牆,喫得也省。

武福枝回憶,兒子上初中後,要的生活費越來越多,從一週45塊,漲到了85塊,說是長大了喫得多,每天還要買飲料喝,她基本會答應,想着不能讓兒子餓着了。

但兒子輟學前究竟經歷了什麼,內心是怎麼想的,她和丈夫並不清楚。

令人發愁的工作與婚事

武俊偉頭次外出打工那天,一向沒捨得給閨女買衣服的武福枝,給兒子從頭到腳換了身新的。她還記得,臨別“他說以後會掙錢了,讓媽媽休息”。

此後至武俊偉結婚,有7年時間,他輾轉在天津、北京、上海、安陽等地,頭兩年,他跟着父親幹工地,有時下班找個網吧打打遊戲。之後他獨自去送快遞,工資日結,一天一百五,或是上飯店做短工:招待,給人記菜單,傳菜,打掃衛生,給後廚打下手。

武俊偉說,在外累不累,都是其次,關鍵是手頭沒錢,掙多少花多少,有時還得去借。各種工作兜兜轉轉,常回到飯館:活兒簡單、管喫管住。

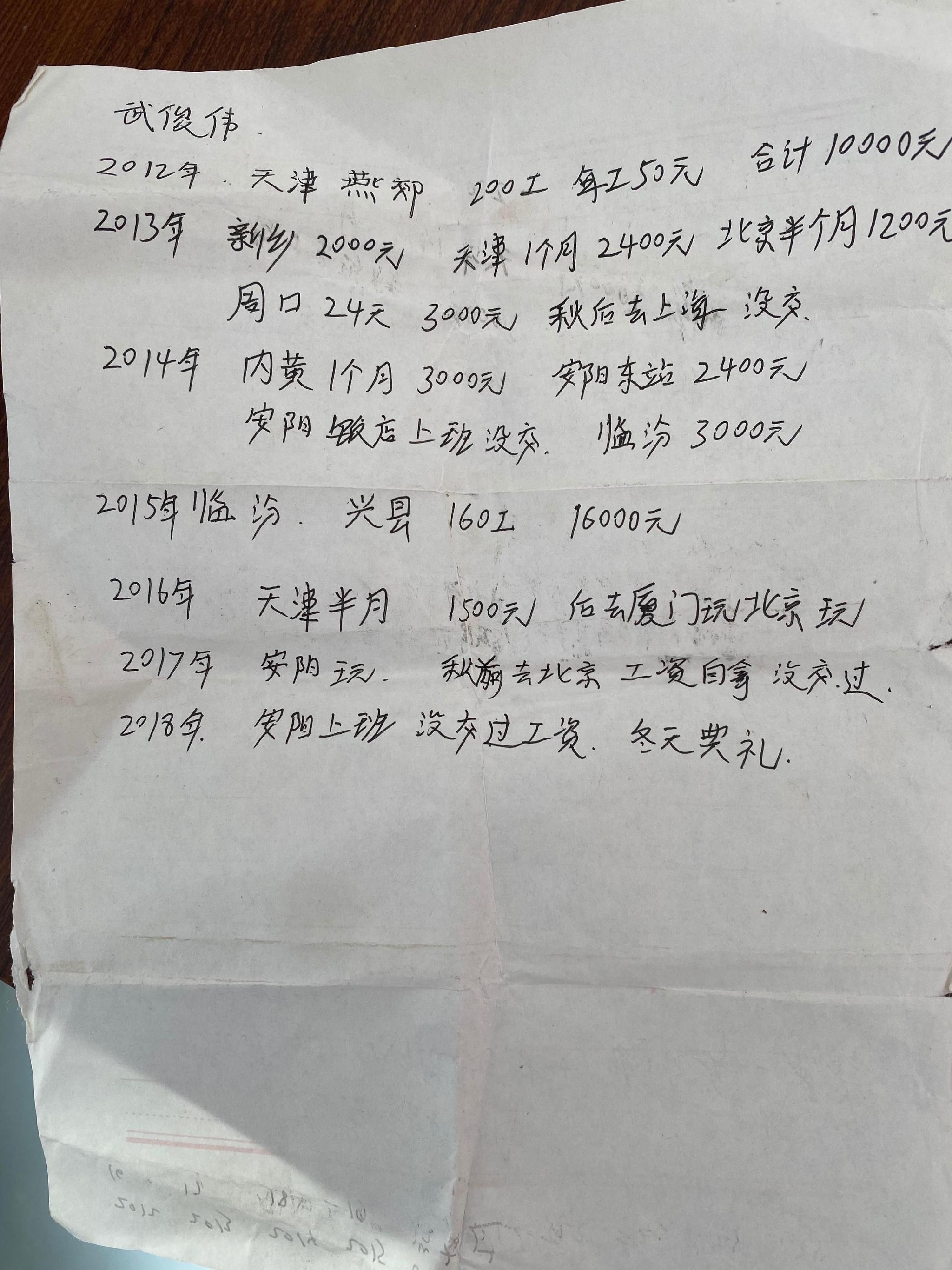

在武福枝手寫的兒子工資記錄中,他跟隨父親打工的錢交給了家裏。如輟學後在天津工地,200工/天,每工50塊,共一萬塊;2015年在山西臨汾,160工,每工100塊,共一萬六。

武福枝記錄的武俊偉在外打工收入。

讓武俊偉介懷的是,那時自己跟家裏要錢,買菸、充話費,養父母也會強調花了多少錢,開一夜空調,會計算耗了多少電。

兒子在外打工,武福枝說,自己會盡可能滿足他的需求,比如他到飯店上班,要求穿黑皮鞋、西裝,戴手錶,她全套買,手錶壞了,再買了新的。

武俊偉第一次相親時,和女方去唱卡拉OK,辦了卡,怕兒子花錢大手大腳的武福枝把卡沒收了。她對兒子另一次相親花的錢印象深刻,有次他去廈門和相親對象約會,她和丈夫給了兩千三百塊,中途他跟大姐要了一千,回家時又跟二姐要了五百坐高鐵。“錢花完,媳婦也跑沒了。”武福枝對此有怨氣。

2017年,武俊偉在家呆了一年多學車,沒有上班。第一次駕照沒考過,武福枝給他重新報班,前後花了近三萬。

武福枝記得,兒子不上班,有時以嫌天冷或天熱爲理由,但她並不在意,兒子在家玩電腦到深夜,早起不來,她就把飯端到牀頭櫃上。

對兒子的工作,武冬青很犯愁,曾想託關係把兒子送進一家單位,但他沒有去。2018年,武俊偉自己找了工作,在安陽菜市場做巡邏,月薪兩千,晚6點幹到9點。他說,這工作也就上大街溜達,到點喫飯下班,湊活兒着幹。

武冬青回憶,兒子做市場巡邏時,有時在家睡覺,他看不下去,自己從小就幫家裏賣菜,想着不如弄個攤位給兒子賣菜。喫完飯,他讓兒子一起開車去轉轉,做點市場考察,兒子沒有去過。

除了上班,夫妻倆更憂心兒子的婚事。武俊偉說,那段時間,家裏催着相親,他原本情願自己談,但被嘮叨得耳朵“嗡嗡響”,也沒脾氣了,“你說咋相親我就咋相親,你說咋結婚咋結婚”。

“他還小,不懂事,考慮那麼多幹嘛?管他那麼多,管得了嗎?”武福枝覺得,把孩子養大,娶個媳婦,“媳婦管就行,成家立業就懂事了。”

“成家”後的隔閡

誰也沒預料到,“成家”會讓一家人的隔閡步步加深。

父母與兒子之間,仍隔着交流的壁壘。武冬青、武福枝曾提議兒子做點小生意,比如開個加盟小店,以後多掙點錢好養家。每次講起給兒子做的規劃,武冬青總會強調,他在工地埋頭苦幹,就是爲了讓人看得起他,他從小家裏窮,沒少受欺負,“沒錢就被人看不起”。

在武俊偉眼中,父母總嫌他掙得少,可他做市場巡邏,時間自由,能在家陪陪妻子,以後也可以再找點副業。“這樣的生活到哪兒找去?”但他沒跟父母解釋,“說了白說,我就憋着。”

和記者提到工作,武俊偉用隨性的口氣說,要不是結了婚,寧願上大街要飯,“一人喫飽全家不餓”。

2018年年末,武俊偉剛搬入婚房時,手頭拮据,想讓父母給兩千塊暖氣費。“(父母)說成家之後就不管了。”提及此事,他困惑,眉頭像擰着幾分憤怒,說他之前掙的基本給父母了,自己當時手頭正緊張,父母理應幫忙一下。

但武冬青說,暖氣費兩千五,妻子剛從銀行提出來,兒子又要200塊水電費,當時妻子質疑了兒子,問他自己是否一分錢掙不來?兩人因此鬧了彆扭。武俊偉氣得當場把錢扔地上,開車走了。

沒過幾天,武福枝接到兒子電話,他突然問,自己是親的還是抱的?

武福枝說,這通電話之前,她沒和兒子提過抱養的事,但既然兒子問到這,她乾脆全盤托出:“你不是親的,但你啥都有。”兒子質問她,知不知道她這是拐賣兒童?夠着判刑?她也直接說了氣話,“我說愛怎麼地,都是我一手操作,判刑的時候我去。”

記者走訪三倉村發現,村民大多都知道武俊偉被抱養這一事實。女兒和武俊偉相親時,申翠紅也曾從三倉村的親戚那裏瞭解到武俊偉的身世,當時她對這門親事有些猶豫,“但是女兒願意,只要她幸福就好。”

那通電話之後,武福枝有次想讓兒子開車捎段路,他直接說要油錢。“連個媽都不叫了。”武福枝嘆了一聲。

段雪慧回憶,剛住婚房時,她總覺得武俊偉有些心事重重。每隔幾天,就有電話找他,也沒備註,有的他接,有的不接,每次通話,他都揹着她。後來她才知道,原來電話是武福枝打來的,但究竟聊了啥,武俊偉不說。“他不愛吭聲。”段雪慧說,關於他跟養父母間的事,極少聊起,偶爾就說一句“他們對他不太好”。

武俊偉

婚後,婆媳間的衝突卻加深了彼此隔膜,起初,多因些生活瑣事。直到2019年12月初,段雪慧懷六個月身孕,預約的產檢和武福枝的生日宴剛好撞上,她和武俊偉沒去慶生。但期間,她孃家和武家之間沒溝通好,最終釀成大吵,武俊偉夾在中間,沉默以對。

武冬青回憶,他當時和兒子之間也說了些賭氣的話。但之後他去保定跑工程,兒子還開車送他,一路上沒察覺到有什麼異常。

無論是武冬青、武福枝夫婦還是段雪慧,都不瞭解武俊偉究竟爲何離家,也不知道被抱養的過往在武俊偉心裏留下了多深的痕跡。段雪慧回憶,武俊偉提出搬家前,沒有預兆,也沒有說原因。

12月中旬,武俊偉叫了輛小貨車,和段雪慧一起搬家,並辭了工作在孃家陪她。在和記者交談時,對於搬家前是否與與父母有過分歧、矛盾,他始終否認與迴避,稱“沒有矛盾”。

離家後,武俊偉也與父母“失聯”了。2020年2月,段雪慧生下女兒。武福枝說,孫女出生時,她和丈夫沒有接到電話通知。

段雪慧說,沒有通知婆家,因爲搬家後,她從三倉村的親戚口中聽聞,婆家不會再管他們,不再讓他們回家。

武福枝知道孫女出生,是幾個月以後的事了,源於武俊偉的初中同學在婦產醫院碰到他,初中同學說給他媽,他媽再轉告了過來。

定局

一審判決後,武俊偉不服上訴,據河南省安陽市中級人民法院民事判決書,二審期間,雙方當事人未提交新證據,最終維持原判。

二審判決前,雙方曾在法院協商調解,條件是武俊偉在十天之內,抱着女兒到老家看望父母。武俊偉最終沒去。

段雪慧覺得,一審判決後,武俊偉已經心涼了,所以沒有去。提及此事,他則平靜地說:“忘了,我沒有在意這個事。”

2022年4月,武俊偉成爲失信被執行人。

據《最高人民法院關於限制被執行人高消費及有關消費的若干規定》,失信名單一般需要一至三年才能消除,失信人不得有高消費及非生活、工作必需的消費,如旅遊、購買不動產、乘坐飛機、列車軟臥等行爲。

如今,武俊偉在邯鄲一家飯館做接待,一個月工資2400塊。他想過,上北京送快遞、送外賣,掙得多些,但因爲擔心上黑名單會有限制,他沒有嘗試過。

飯館經理段國普勸過他,在店裏學做廚師,工資能翻一倍,他沒有學。武俊偉解釋,他不想費了人苦心,畢竟在飯店待着不是什麼長久之計,他和同事也聊不來,覺得自己像被孤立了,有時大家湊一塊說起回家的事,他反問道:“我回大街睡覺去?”

自段雪慧生下女兒,母女二人基本借住在孃家。被問及婚姻及女兒,武俊偉一下變得有些煩躁,說自己一想這事就心焦,女兒懂事了,該怎麼想?自己也沒有找到親生父母,回安陽老家“沒爹沒孃,居無定所,說白了像個廢人”。但如果自己最後實在沒地住,可能還得想辦法搬回婚房,說到這兒,他似乎意識到自己很難再回去了,聲音陡然有些泄氣。

一直在家帶小孩的段雪慧,也在爲女兒上學的事犯愁,她想借錢湊個學區房首付,但武俊偉人在黑名單裏,不能買房,而即便他不在黑名單,也還不起房貸。她不時就得向她媽要點“零花錢”救急。

每晚睡前,段雪慧和他視頻,兩人話都不多,有時聊到一半,網絡不好就掛了;有時她忙洗漱,手機乾脆支在一旁,朝向女兒那邊,他看着,也不說話。

好幾次,段雪慧和他隨口一提似的,說要不離婚吧?他不吭聲,又不置可否。其實她也清楚,女兒跟了誰,可能都不好過。提及內心的取捨,她焦慮地抽出一張紙,一點點撕成碎條,又一股腦扔進垃圾桶。“主要我心太軟了。”她說,離了婚,武俊偉最後一個家就沒了。

段雪慧正爲小孩讀書的事犯愁。

平時,段雪慧家裏都儘量避免談尋親的事,但武俊偉上次回來,申翠紅正巧刷着尋親短視頻,說裏邊找親生父母的孩子多不容易,武俊偉心裏邊的難過,都不知道給誰說去。

這話被武俊偉聽見了,段雪慧看到,丈夫整個眼眶一下紅了。

“遺忘”

二審維持原判後,武俊偉到公安局做了血檢,想要尋找親生父母。

武俊偉說,眼下對他最重要的,是“找到自己的根”,弄清自己究竟是被抱養,還是被親生父母拋棄。他不否認自己可能對養父母有偏見,也說父母養自己大不容易,但只有找到親生父母,他們纔有可能“被他原諒”。

對於養父母要求的賠償,武俊偉至今憤憤不平,“你找我親生父母去。冤有頭債有主。”

此前,武福枝接到兒子問詢身世的電話時,曾告知他親生父母的家庭地址、姓名。武俊偉沒有去當地找過。他解釋說,尋親地址並不明確,僅是提供了一個大概範圍。

“他(武俊偉)去不去找,是他的事了。”武冬青說,二審調解時,十天的等待最終落空,自己再想這些事,沒什麼意思了。兒子走後,他把兒子欠大姐的3500塊,欠二姐的3000塊還了。

58歲的武冬青表示,他當務之急是靠自己掙錢養老,因爲工地的年齡限制,等到60歲,他再想接工程掙錢就很難了。現在自己身體還算硬朗,一年幹滿300工(天)不成問題。

“我還年輕,我還能奮鬥。”接受電話採訪時,他正在蘭州的工地上,不時抽身去安排工人幹活,隨後,在起重機與工人的喧囂聲中,他中斷了採訪。

武福枝則選擇留在老家,家裏的果園,她給別人種去了,忙着打牌,嘮嗑,刷短視頻。“整天遊手好閒。”她笑着說,自兒子離開,她一天班都不上了,心想再掙着錢也沒啥用。

有次她突然在短視頻平臺刷到親家拍的孫女,已經三歲了,她從沒抱過。提及此事,她恍惚了幾秒,隨即結束話題,“兒子都沒用了,孫女有什麼用?”

與武俊偉斷聯三年,他的房間依舊收拾得井井有條,電腦桌靜默,映着晌午打入的陽光,牀鋪上,幾張用不到的被子整齊疊着。看着牆上掛的婚紗照,她平靜地說:“當幅畫看。”

武福枝在武俊偉的房間裏,說看着兒子留下的痕跡,她的內心已經少有波瀾。

但她的傷疤,偶爾還是會被揭開。十多年前,她鄰居家曾被盜竊,對方無緣無故懷疑到她頭上,一向要強的武福枝跟人大吵了一架。沒成想,前不久鄰居又翻起舊賬,說她偷了錢,活該讓兒子騙走。她因此和鄰居吵了一天。

“曾經我對武俊偉說,你對我好,我就把心掏給你,但是我做到了,他沒做到。”一路走來,武福枝說她哭夠了。她至今記得,兒時陪武俊偉看電視,看過一出叫《清風亭》的戲,一對貧苦夫婦,抱養了一個男孩,後來他考中狀元,不認養父母了,養母最終含恨撞死在了亭柱上。

當時武俊偉問她,自己是親的還是抱的?她開玩笑說,是抱養的。她接着把這出戏的結局解釋給兒子聽,他有些詫異地說,這能行?武福枝至今不知道,兒子小時候那樣問,是玩笑還是真心的試探。

現在,武冬青與武福枝的大女兒在外打工,二女兒在安陽水冶鎮上班。記者聯繫了武俊偉的兩個姐姐,她們都表示,不願再提及父母與弟弟的官司,以及家庭過往。

如今,可能很少有人能走入武俊偉的內心了。自他輟學,他與發小、同學幾乎斷聯;問及他是否有交心的朋友,他直接否定;採訪中,他談的更多是眼下的焦慮:如何還錢、如何找親生父母,每當話題觸及成長過往,他的回應常是點菸,彷彿任腦海中的記憶隨煙霧散去,等回過神,他總是講“沒什麼好說的”。僅一次,他突然有些激動,拍着心口說“很多事,烙在這裏”,繼而是更久的沉默。

被養父母解除收養關係的經過,他始終說“事兒不明”。一旦問起細節,倚靠在沙發上的他,總會試着把身子往後再擠一點,淡漠說句“忘了”。