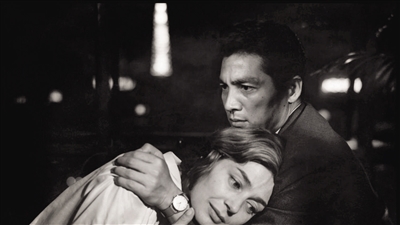

文字內外 杜拉斯的熱情與絕望

瑪格麗特·杜拉斯一直在尋找着表達自我的言語方式。最初開始寫作的她深受美國文學尤其是福克納的影響,但外在的文本形式並無法與她本人的內在達成和諧,於是她的作品也慘遭出版社退稿。之後在雷蒙·格諾的建議下,杜拉斯改變了自己的寫作語言。她開始將個人記憶融入夢境和夢幻般的情景中,描述歐洲之外的異域,撰寫非虛構文章,也曾嘗試過電影等其他的藝術語言。不同的藝術語言和奇特的個人經歷塑造了杜拉斯獨特的文學氣質。對法語文學研究者袁筱一來說,這就是杜拉斯文學血肉中最能直擊人心的部分。

和杜拉斯的相遇

我第一次遭遇的杜拉斯作品是《抵擋太平洋的堤壩》,和《杜拉斯傳》的作者相似,她第一次讀到的杜拉斯也是《抵擋太平洋的堤壩》。和杜拉斯的很多作品一樣,這也是一本不那麼厚重的書。

那是我第一次遇到杜拉斯。當時非常震驚,沒想到寫作可以是這樣的,以往的寫作觀念也被徹底顛覆了。現在或許大家讀到杜拉斯的時候不會這麼震驚,但當時,無論是在中學還是大學,所接受的文學教育更偏向於19世紀的——比如雨果、巴爾扎克的——19世紀現實主義或者浪漫主義的經典文學。那時候我還學習傅雷老師的翻譯,讀到的作品多是巴爾扎克這樣的。

《情人》的本子,當時在現有的範圍內找不到,只好讓我的法國朋友幫我買。《情人》寄到的場景我記得非常清楚,反正我有一天進宿舍的時候,突然就看見一本書插在我的門上,好像是藍色封面,當時那種欣喜感真是難以形容。

我讀大學的時候年齡也還比較小,差不多十八九歲的樣子。其實對我來說,杜拉斯最觸動人的地方不是她的個人經歷或者她的愛情,而是在少男少女的時期,如果一個人有寫作的夢想、但是又不知道怎麼寫作,這時候如果讀到了杜拉斯,她寫出了這種你非常想寫東西、但是就是無法達到想要表達的效果的感受,一種總覺得表達的不是自己最想要表達的東西的絕望。她到位地寫出了這種絕望,而她最打動我的也就是這樣的絕望。

杜拉斯一直談到絕望的愛,其實我在男女感情問題上對於絕望的體會,遠遠不如對寫作的絕望之愛的體會來得更強烈。哪怕是後來搞學術,困擾着我的也一直還是這個中心問題。無論是寫論文還是寫作,一直都有一種夠不到的感覺。

於是我又非常理解,爲什麼這種絕望可以伴隨杜拉斯一生——哪怕自己成功了,哪怕自己成名了,但仍然感覺很孤獨,因爲她總覺得並沒有完成自認爲應該完成的東西,這是讓人很沮喪的。然而同時,正是這種絕望能讓人永遠不停地去追求。當然,大多數人可能沒有這樣的天賦或者沒有這樣的力量,就放棄了。

杜拉斯的語言譜系

杜拉斯和她的語言是血肉相連的。小說原來的功能其實就是說故事,現代意義上的小說只不過是把它發展成一個長篇或者一個有結構的東西。這個東西一旦被髮展成了某種小說理論之後,就會規定一些寫作的方式,這個時候你已經忘了語言這件事情。但對杜拉斯來說,語言就是她的生命,或者說寫作就是她的生命,是一種特別物質的、能夠感知的東西。

杜拉斯曾經講過一句話,說寫作其實就是要寫得要死,就像餓得要死一樣。你要寫得要死,要不然的話就沒有任何價值。我們可以把它詮釋爲一種機制,沒有這樣融爲一體的機制,那就沒有價值。

從技術的層面,杜拉斯絕對不可能開始的時候就像傳記中一樣,說自己就是一個天才,這是她後來的一種態度。她後來就是這麼驕傲,覺得誰都要給她讓路。她覺得密特朗坐在那,不是她去跟密特朗打招呼,是密特朗應該跟她來打招呼,那其實就是一種態度了。

杜拉斯是在法國的老殖民地越南長大的。當然她也受正常的法語教育,但絕對不是學院制的精英教育。杜拉斯的文字從法語的角度上來講不是那麼難,但是作爲翻譯來講,達到你覺得滿意的翻譯其實挺難的。杜拉斯之所以有這樣的語言,或者說她決定用這樣一種方式寫作,可能有幾個原因。一個原因當然就是她的基礎教育階段都不在法國,從精英圈裏面出來的那種法語對她沒有束縛。還有一個就是她長期的寫作實踐,她其實一直試圖找到作爲一個作家的平衡點,她一再說自己是很有個性的,堅持自己風格的一個人,其實還是一直很焦慮,試圖在被接受和自己的風格之間達到平衡。

在開始的時候,雖然《抵擋太平洋的堤壩》已經讓一些人認識了她,但接受度一直不高。可能別人會注意到她的寫作特色,但她沒辦法靠寫作爲生。這個問題對於藝術家來說是非常重要的,她一直在尋求得到承認。這裏麪包括和主流圈的交涉。她經常跟出版社交涉,要提前預支稿費之類的,提前預支稿費她認爲也是一種價值的體現。同時她要得到母親的承認,因爲當時的環境下,母親只關注大哥。其實杜拉斯一生都在爲得到承認這件事情糾結,這是一個不斷摸索的過程。這些家庭軼事在《抵擋太平洋的堤壩》裏面已經有所披露,之後也在杜拉斯的作品中不斷被提及。當然《抵擋太平洋的堤壩》是早期的,和後面的《情人》的敘事還是有相當大的差別的。在《情人》的敘事中,杜拉斯找到了一個比較好的平衡點,這種畫面寫作也是她多年做導演的經驗。不是說一定在早期就很精緻,我想沒有一個作家能夠說在20歲的時候就找到自己的風格了。

杜拉斯的前半生一直在鬥爭,到後半生終於鬥爭成功了以後,她就變得特別驕傲,就成了與生俱來的“我就是一個天才”。但說到底還是普通人的一生, 我想我們一生也都是這樣。

在法國文學當中我們可能會更多地談到她是在一個什麼樣的譜系裏面寫作,她爲什麼會這樣寫作。其實杜拉斯身上有很多值得講的,一是對語言的熱愛,她其實是非常熱愛她的語言的。對於一個語言的熱愛,最好的方式就是去摧毀它。杜拉斯就是以摧毀的方式來宣告她對這個語言的熱愛。她的語言明顯區別於19世紀的寫作,它當然是一種繼承,但它打破了語言的邊界。過去精英化的法國作家們在一個邊界裏寫作,因爲法語在它最輝煌的時候,也是規則最明確的時候。杜拉斯是要賦予這個語言生命力,而如果永遠停留在邊界之內寫作,這就是不可能的。

杜拉斯在寫作素材中反覆使用“自我”,是因爲她把自己當做一個人物來處理。她是一個自我虛構的典型。杜拉斯的作品無論在什麼意義上都是小說,它不僅僅有人物,而且這個人物就是對自己的想象。她的人物可能就是由自己過去的某一個影像生髮出來的,她對這個影像進行虛構,她更多的是這樣使用自己。還有一種就是她把寫作當做一個人物來對待,圍繞寫作虛構出一大堆亂七八糟的東西。你千萬不能相信她的任何一本小說裏面講的都是她自己真實的經歷,儘管你也可以想象,也可以構建她的小說和她自己的真實經驗之間的關係。經驗就是不斷去經歷,在經歷之初和經歷之後,出來的是完全不同的自己。隨着生命的延續,經歷會越來越多,儘管作品中是一個“我”,但實際上是不同階段的,作爲出發點的人物影像已經不一樣了。杜拉斯的核心是她虛構出來的、經歷不同階段的假的我。她真正的出發點是自我,因爲她對自我懷有極大的熱愛,覺得自己比其他人都更適合代表世界的普遍性。

還有一點,儘管在小說寫作、虛構寫作當中,杜拉斯頻繁地使用自我,但她的寫作面或者說工作面是非常廣的。不僅僅小說是她的領域,她其實也是一個記者,她每時每刻都是深陷在時事之中,她的領域很廣闊,她對美食也有愛好,對藝術也有愛好,《外面的世界》裏收錄了她的很多藝術批評,但即便是藝術批評,你也可以看出,她仍然是非常自我的,是典型的杜拉斯式藝術批評。

毫無疑問,杜拉斯是20世紀法國最偉大的女性作家。她是1914年出生的,她的一生就正好是20世紀的一生。20世紀是人類發展到當時爲止,最多災多難的一個世紀,杜拉斯的一生也是大動盪的一生。她經歷了殖民和後殖民階段,儘管第一次世界大戰她沒怎麼經歷過,但也會對她的生活有所影響,然後第二次世界大戰,她的一生當中在不停地見證這些災難。

儘管她的寫作看上去自我中心非常強烈,但如果把她的虛構寫作和非虛構寫作合起來看的話,可以讀到她作爲一個知識分子或者說作爲一個寫作者的責任,就是她要對這些災難負責,她要敘述這些災難。這突出地表現在她的非虛構寫作中,比如她作爲一個記者,會直面災難,她就直接表達自己的態度;當然在虛構寫作中,她或許也是在以另外一種方式來敘述災難。

她是一個相當出色的女性作家,一個女性主義者,她也見證了這種不公平帶來的災難。她的立場非常明確,作爲一個女性作家,能夠有這麼強大的力量,真是令人讚歎。而且她的強大力量不是男性那種高高在上、拯救女性的態度。杜拉斯的所有力量都是原生的,也是真正的人的。人都是卑微的,但在卑微當中,就可以生髮出這樣的一種力量。她沒有拯救的目的,但她最起碼讓你能夠直面自己,我覺得這是女性作家的偉大之處。我不是說男性作家不偉大,只是男性作家和女性作家的出發點不同。

她很熱愛生活,熱愛所有物質性的一切,她把文字也當做一種物質性材料來熱愛。她把自己當做一個材料來書寫的時候,自己也具備了某種物質性,於是她也愛上了她虛構的素材。20世紀很多批評家都將文字作爲一種物質性的材料來對待,比如文字的音樂性,它的節奏,這些都是物質性的體現。她很愛她身邊能夠摸到的,看到的,觸碰到的,感受到的一切東西。

杜拉斯的絕望

如果讓我從杜拉斯文學的關鍵詞中選擇一個的話,我會選擇“絕望”。杜拉斯的絕望讓人欣喜的地方就在於她的絕望是向死而生,她的絕望是一種有力量的絕望。

杜拉斯告訴我們很多的不可能,這個世界會給我們帶來很多的限制。這個限制有自然的限制,我們活在某個地方,我們都要受到時間和空間的邊界限制。即使你有權利和能力,能夠隨意行動,但你也不可能真正每時每刻都可以動,可以逃離。在時間上,人也是永遠有一個邊界的,註定要死亡。而杜拉斯是向死而生的,她會告訴你人無時不刻不在受到這麼多物質邊界的決定,但人的意義就在於突破。杜拉斯是以寫作的方式來突破,藝術家可能以其他藝術方式來突破所謂的不可能。無論是在寫作還是在藝術當中,我們的精神是無限的。我們夢想這麼多,但總會有很多的邊界,讓你感覺到這種不可能是非常痛苦的。杜拉斯非常清晰地描繪了這些不可能和因爲碰到這些不可能而產生的痛苦。從絕對意義上來講,愛情也是不可能的,但這並不妨礙她去愛。杜拉斯的絕望就是她告訴你有這樣一種不可能存在,但也告訴你,正是這種不可能將人的主體性極大程度地激發出來,所以她的絕望是積極的。

對杜拉斯而言,酗酒本身也是因爲她希望能夠突破。你只有在醉的狀態下能夠暫時突破所有的不可能,把所有的不可能變爲可能,雖然事後你知道要把它變爲可能要付出多大的代價,但是就是爲了一瞬。這也是寫作和藝術中永恆和瞬間的關係。

儘管杜拉斯寫了這麼多痛苦和不可能,但她絕對沒有沉湎。如果說她酗酒是有些沉溺,但是這種沉溺也是在探底。在杜拉斯身上,在她所做的事情上,其實可以感覺到人類的偉大之處。如果所有人面對災難只是沉溺在痛苦之中,那將來總有一天人類會被驅逐出地球。對於人類精神的最好的一個彰顯就是她自己的生命,這也就是爲什麼她傳奇的一生也是值得追尋的。她的作品可以凝結這樣的瞬間,當她的一生通過寫作成爲傳奇流傳的時候,可能就成了永恆的瞬間。我覺得所有藝術的價值也是凝於一瞬,並不是說作爲結果,這個一瞬固化下來的東西有多麼的重要,或者這樣那樣的形式有多麼重要,而是它彰顯了你在過去爲了這一瞬所付出的所有努力。

也就是說,杜拉斯的價值並不在於她的作品多麼的偉大、多麼不可超越,而是在於你能在她的作品中,在她這個人身上,見到她爲了某一瞬做出的所有努力。“飛蛾撲火”也是我對杜拉斯最早的印象之一。

□袁筱一

注:本專題稿件來源於《感性對話》展覽(上海浦東碧雲美術館主辦, 沈奇嵐博士策展,譯者、學者袁筱一,藝術家陳小丹,作家趙松,策展人沈奇嵐四人對話),刊發時有修訂和刪改。

我們一直在寫,在我們身上似乎有一個住所,一片陰影,在那裏,一切都在進行,全部的經歷都聚集、堆積起來。它是寫作的原材料、一切作品的寶藏。這種“遺忘”,是沒有寫出來的作品,是作品本身。

——瑪格麗特·杜拉斯

虛無,就是無限。這完全是平行的,是同一個詞語。生活是徹頭徹尾的虛無,是無限,在必須生活而日子又過不下去的時候,人們給虛無找了權宜之計。並不因爲上帝不存在人們就得自殺。

——瑪格麗特·杜拉斯