16歲少年沙漠探險身亡:一次奪命的“留學加分”旅行

來源:三聯生活週刊

一場看起來可以增加留學文書“含金量”的研學旅行,名頭響亮但操作粗疏的主辦方,站在信息鴻溝一側的家長,倒在沙地上的沉默男孩。

記者|魏倩 陳銀霞

母子

東經104度56.6098,北緯38度26.9641。這是李妍永遠不會忘記的一組座標。它位於內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善左旗騰格裏沙漠腹地,是一組沙梁與沙坡間的平緩帶,四下無人,唯見黃沙。2021年7月29日正午,李妍16歲的兒子鄭博中暑後曾獨自在這裏躺了半個小時。

那年夏天,鄭博參加了中國探險協會(下稱“中探協”)主辦的名爲“激越黃沙”的“青少年探險科考訓練營”。7月29日是他們一行8名少年從北京出發,進入騰格裏沙漠的第三天。按照原定計劃,他們這天要在沙漠中行進12〜15公里。當天正午,走了將近3小時的鄭博在離中午紮營地還有兩三百米的沙丘上第一次喊出“救命”,下午2點左右,他在被送往醫院的路上停止了呼吸。事後,寧夏法庭科學司法鑑定中心出具的法醫病理司法鑑定意見書指出,鄭博的屍體表現符合中暑後急性循環呼吸功能衰竭,那躺在沙地上的半個小時是死亡的重要原因。

插圖|蔣源

2023年3月22日,李妍狀告中國探險協會及涉事領隊的案件在內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善左旗人民法院開庭審理。本案起初以涉嫌重大責任事故罪立案,但經過公安機關結合屍檢報告重新調查半年後,阿拉善左旗人民檢察院以二人涉嫌過失致人死亡罪向法院提起了公訴。一審結束10天后,我在北京昌平區的一個小公園裏見到失去兒子已近兩年的李妍。一見面,她就提起這兩年中探協的“無法理解”的表現:“他們一直躲着我,有一位領隊直到開庭時才第一次見到。他們從來沒有向我道過歉。”

給兒子“討個公道”的念頭支撐着李妍度過了最絕望的日子。她是個圓臉、留中長髮的女人,因爲常年做銷售,語速、步速都比常人稍快,看起來乾脆利落。直到我們在一張長椅上坐下,聊起兒子鄭博,她說話才慢下來。此時信息逐漸重現,她好像兀自在記憶的宮殿裏徘徊。陽光刺眼,她開始流淚,換了一個背陰的角落還是不行。那天上午,她用掉了三包紙巾。

鄭博是這個單親媽媽唯一的孩子。“天天(鄭博的小名)從小就特別貼心,兩歲的時候他在我身邊看動畫片,見我困了,他就找來各種小毯子把我蓋得嚴嚴實實,說‘怕媽媽冷’;我們母子倆每天都要擁抱,互相說‘我愛你’,我想讓他感受到愛。”李妍說,兒子是個慢性子,不太愛說話,生性善良,小事從不跟人計較。上小學時有一次在班裏被女生把胳膊掐青了,家裏人要去理論,他反倒勸說:“媽媽,她打我我已經疼了,我打回去我也不會不疼,就沒必要了。”

也正因爲這樣,當從學校留學服務中心老師口中聽說“激越黃沙”項目時,李妍纔有點動心。2021年,16歲的鄭博在北京康福外國語學校讀高一。這是一所全日制民辦高中,學制3〜4年,入學者都是準備出國留學的孩子。初三那年,因爲戶口限制不能繼續在公立學校就讀,全家人想送鄭博出國讀高中,被拒籤幾次後,他們入讀了這所國際學校,準備以後出國讀大學。

2021年5月,中探協在學校開了一場宣講會,會長韓勃向學生們介紹了他們即將在暑假進行的四次“青少年探險科考訓練營”,活動分海洋、沙漠、高原、古蹟四組,由專業人員帶領,能幫助青少年“強壯其體魄,淬鍊其品質,涵養其內心”。這麼多年被姥姥姥爺和媽媽圍着長大,李妍擔心兒子出國後經受不住獨立生活的考驗,希望他參加。開始報名時鄭博想去“高原組”,但因爲人數不足,當他們被詢問是否願意合併到“沙漠組”時,李妍雖然覺得沙漠徒步又苦又累,但一想到“男孩子嘛,應該鍛鍊一下”,終於決定報名。

一向聽話的鄭博接受了母親的建議。倒是說服鄭博的姥姥花了些時間,老人心疼孩子,也擔心沙漠有危險。李妍拿出主辦方發來的文件,指着上面“中國探險協會”的字樣給老人看,是“國字頭”的組織,不會有問題。何況,這次活動的費用爲2.25萬元,遠超常規旅行標準,組織者在家長羣裏保證:“我們這次活動的規格相當高,保障很足,恨不得教練比學員還多。”

順利成行。25日在機場分別,兒子給李妍發來一張附有“想你了”留言的自拍,26日抵達沙漠前,又和她聊起一直想買的遊戲機。受信號所限,孩子們一旦進入沙漠就不能與父母電話聯繫,當天晚上,李妍和家長們在微信羣裏收到了攝影師上傳的活動照片。“我們都在猜哪個是自己家的孩子,我還根據體形看哪個是我家的‘小胖子’。看照片,沙漠裏好美。”

一切看起來都很正常,直到29日下午2點,剛剛和朋友喫完午飯的李妍突然接到一通陌生的來電,說“孩子沒有了”。“我說不可能,怎麼會參加一個活動,我孩子就沒有了?!”李妍跌坐在地上。匆匆乘飛機趕到阿拉善盟,她見到的是兒子的屍體。

沙漠

在蒙古語裏,“騰格里”的意思是“天”,意爲沙漠“像天一樣浩渺無際”。它東至賀蘭山,南越長城,西至雅布賴山,總面積3.67萬平方公里,是中國的第四大沙漠。那裏交錯分佈着沙丘、湖泊盆地、山地及平地,其中沙丘佔70%以上,佔比最多的彎月形沙丘鏈高10〜30米,有的甚至接近100米。

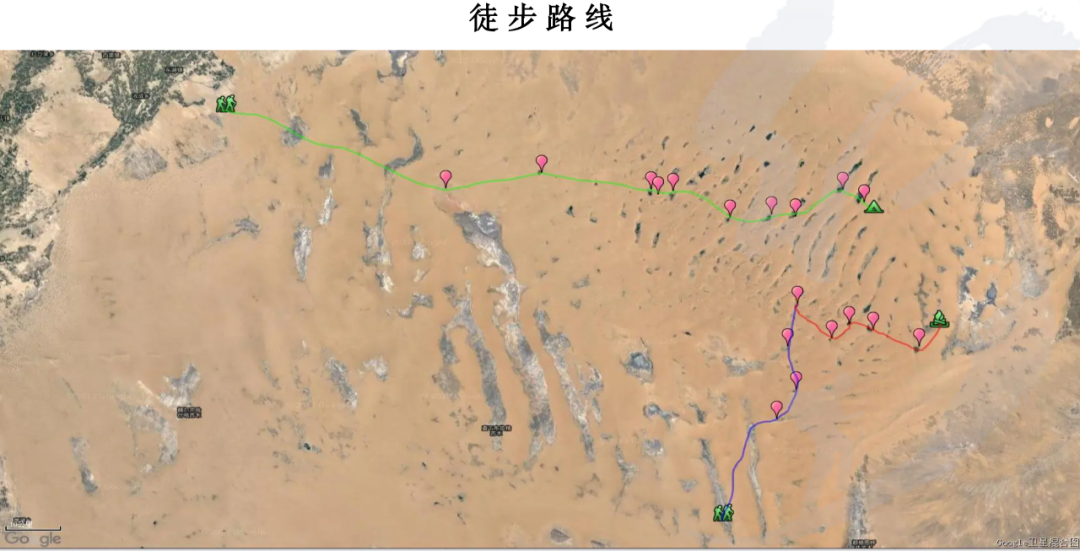

項目宣傳材料上展示的徒步路線

進入沙漠後,何笙真正理解了這句“像天一樣浩渺無際”的意思。他是鄭博的隊友和同班同學,同行的8個少年裏,他倆關係最好。隊伍在7月26日飛抵銀川,培訓和採買物品後,他們於第二天抵達騰格裏沙漠。那天,何笙第一次見到沙漠裏的星空,感受到沙漠傍晚的舒爽涼風,也第一次知道可以用沙子代替水來洗碗,第一次學會自己扎帳篷。

但新奇感從第二天起逐漸消失。全隊共13人,兩位領隊卡好一頭一尾,與8位隊員共同行進,司機則駕車載着一位科學家和一位攝影師提前在營地等候。7月28日早上天還沒亮,他們喫了自制的鹹菜和稀飯後就出發了,一直走到將近上午11點才抵達營地。所有隊友都身穿全套“探路者”裝備,陽帽遮臉,脖子上圍着遮陽圍巾,穿登山靴,雙手各持一柄登山杖,整隊排成一列,沿着沙脊行走。每個隊員身上都揹着10〜15斤重量不等的登山包,分裝了帳篷、服裝、水和食物。

何笙分到的是4個小型煤氣罐、十幾盒午餐肉罐頭和帳篷零件。途中觸目所及只有無盡黃沙,幾乎看不到植物。沙地又松又軟,走一步退半步,每步都要比平常花費三倍的時間和力氣。上午氣溫緩慢攀升,汗水浸溼了圍巾,讓人喘不過氣。何笙在隊列裏的位置越來越靠後,累得顧不上再聽領隊講些沙漠地貌的知識,也不再有心思摘小漿果。

除了體力的飛速耗散,他們還要應對沙漠的獨特個性。何笙記得,7月28日中午接近營地時,他爲了取包底的東西和前面的同學拉開了距離,等他意識到要往前趕,雖然一直覺得他們就在自己前面一兩百米遠,但還是花了快10分鐘才真正趕上。沙丘頂上的黃沙鬆軟,一腳踩下去鞋就陷進四五釐米,何笙跌跌撞撞,突然感覺到“在這裏,人對距離的判斷和平地完全不同”。

隊員們體力不一,隊伍被拉得很長,從直線行進慢慢變成三兩同行。雖然領隊也會讓大家停下來休息,但仍然有同學跟不上隊伍。事後何笙回想,這一切對鄭博來說一定更加艱難。出發前見鄭博也參加活動,何笙多少有點意外。鄭博身高一米七,體重70公斤左右,在學校裏並不熱衷運動。比起激烈的“三大球”,他更喜歡嘗試考驗手眼配合的“劍術”。夏天也總是見他把校服衣褲捲起扇風,露出胖胖的胳膊。沙漠長隊裏,鄭博常常和那位負責收隊的領隊一起走在最後。第一天晚上時,他還在帳篷裏有些興奮地問:“你們到底怎麼能走那麼快的?”第二天,他已經顧不上和旁邊抓沙甲的同學們講話,早早躺下睡了。

自28日中午起,整個行程開始逐漸落後於原定計劃,就像一列錯過發車時刻的火車,開始時只是一點點錯位,最終變成進度的整體延後。因爲實在太累,天氣又熱,當天下午,他們一直在牧民家附近的營地休息到接近5點纔出發,也因此直到10點才抵達8點就該到達的紮營地。等疲憊不堪的孩子們把被風颳走的帳篷追回、紮好,自己做飯喫完後躺下,已經接近次日凌晨1點了。

因爲疲憊,第三天,也就是7月29日早晨,所有人都睡過了頭,起牀時已接近8點。何笙記得,行程中一直開朗和氣的王姓領隊生氣了。他是這次兩位領隊中年齡較小的一位,銀川培訓會上自我介紹是中探協的探險領隊導師、中國登山協會山地戶外教練,還是美國國家戶外領導學校LNT高階講師,擁有古道、雪山等地的豐富探險經歷。這天早上,他一邊做飯一邊批評孩子們“辜負了我對你們的信任”。按照原計劃,這一天將是整個行程里路途最遠的一天,他們本該凌晨三四點就起牀出發,趕在中午太陽直射前進入營地休息,下午繼續出發,這樣才能在第四天抵達一片湖泊。何笙聽說,大家可以在那裏打水、游泳,“還有人會給我們準備羊肉,可以喫到烤全羊”。

爲了湖泊或是烤全羊,29日上午9點,儘管已遠遠落後於進度,疲憊的隊伍還是迎着正在升起的太陽出發了。這一次,比起前方的熱浪,隊伍還遭遇了一個新的意外——28日上午,負責收隊的那位薛姓領隊的登山鞋底掉了,只好和隨隊科學家、攝影師一起提前坐車到營地等待隊伍。於是,從28日下午起,這支由8名16歲少年組成的隊伍就只剩一位成年人領隊。這對總是拖着沉重的腳步走在隊尾的鄭博則意味着,大部分時候,他的身後空無一人。

徒步中同行學生拍攝的沙漠(受訪者供圖)

沙漠研學從業者王德告訴本刊,在帶領青少年團隊時,這種“收隊”缺席的情況是絕對不可容忍的。“任何一支隊伍,其底線就是身體最弱、最容易走神的那個孩子,他是木桶的短板,所以一定要有收隊的領隊,其工作核心就是把短板攔住。”王德說,收隊講究眼觀六路,這位領隊不一定要有非常規的探險經歷,關鍵是體力強,經驗要足。根據他的經驗,在一些低齡或長隊列裏,有時甚至需要在隊伍兩翼再配備兩位或更多領隊,使整個隊列呈“火箭型”,讓每一個孩子都能看得見領隊。

7月29日這天,鄭博看起來是真的累了。他越走越慢,身體往一邊倒。何笙提出和他換揹包,換完後,對方遲緩地笑了笑,說“好像是輕了一點”。其實在早上,何笙就發現了鄭博反應略有些緩慢的問題。他當時拍了鄭博一下,幾分鐘後,鄭博纔回頭問,剛剛是你在拍我嗎?事發後和當醫生的父親談起這件事,何笙才知道,“那時他可能已經有點缺氧了”。

“好像是輕了一點”,這是鄭博喊“救命”前對何笙說的最後一句話。

“30分鐘”

7月29日,時間接近11點,太陽昇到頭頂。沙漠裏沒有一絲風,空氣凝結着倒扣在臉上,何笙覺得比8月在北京正午出門時還要熱。蓋在鼻子上的面罩全是汗,沒法呼吸了,只好摘下來隨便搭在脖子上。早上出發時太匆忙,他沒有給自己的外掛水瓶灌滿水,路上省着一口一口地喝,當時已經見了底。何笙從包裏摸出離家時帶的薄荷含片,慢慢喫了五六片,突然感覺鼻子一癢,溫熱黏稠的液體滴在圍巾上,他流鼻血了。手裏沒有紙巾,他用手套袖子隨便擦了幾下,摘下揹包準備找水,這時才發現已經完全看不見前面夥伴的背影,眼前只剩腳印和茫茫沙丘。他一邊收拾包,一邊順勢躺了下來。

“也不是頭暈,反正是特別累的那種感覺,心裏就比較沉。”說到這裏,何笙的聲音低了下去。現在想來,那是他此行最累的時刻,躺在沙地上,他身體放空,肩膀和腰背的壓力減輕了,被沙子蹭疼的腳也不再難受,太陽直曬,又熱又渴,但地上是這麼舒服,有一瞬間,他想“要不就在這兒躺着算了”。但猛然心裏一動,想到萬一同伴最後找不到自己怎麼辦,於是又爬起來慢慢往前走。

又過了一小時,距離營地只有兩三百米,但每個人的體力都接近極限。經過沙丘時,儘管領隊一再囑咐要保持隊形,沿着沙脊行走,這樣才最省力,可還是有一組同學受不了上面過於鬆軟的沙粒,繞到沙丘下方去了。此時,何笙和一位隊友互相攙着走在沙丘上,突然聽見一聲呼號:“救命!”——這是一聲尖銳、怪異又絕望的呼號。聲音是從沙丘下方傳過來的。何笙趕緊回頭,看到隊尾那個屬於鄭博的身影倒下了。

何笙和隊友馬上向領隊方向求救,一邊順着沙丘一側往下跑,半分鐘後才抵達鄭博身邊。鄭博臉色發紅,身體前屈,半跪在沙地上,見終於有人來了,嘴裏連聲說“謝謝”。兩個同學見情況不對,開始往他身上澆水,問:“還能堅持嗎?”他回答:“不能。”這時領隊到了,幾個人連拖帶拽地把鄭博扶起,鼓勵他馬上就到營地,他才同意一起再往前走。但起伏的沙丘遮住了視野,走了幾步,依然看不見營地的影子,鄭博再次倒下。這一次,他像一枚炮彈一樣滾下去,揹包裏的大米撒了一地。

接下來發生的事,讓何笙後悔至今。他看到領隊開始批評鄭博“矯情”,讓他“爬也要爬到營地”,見他拒絕,就給鄭博喝了點藿香正氣水,又拿出一瓶水給何笙和隊友,讓他們先去營地休息。何笙不想走,出發前在銀川培訓時,領隊曾經講過“在沙漠裏應該‘三人成行’”,這樣一旦某人遇到危險情況,就可以留一個人照顧他,另一個人去尋求幫助。“但我們那天沒有‘三人成行’。”何笙語氣沉重,但當時又熱又渴,再加上剛纔鄭博滾落時打翻的是他的揹包,他心生埋怨,也覺得朋友不必如此矯情,就有點生氣地離開了。走前他對領隊說:“那您一定要照顧好他。”

抵達帳篷下的陰涼地,喫過午飯,剛剛的疲憊、焦躁和埋怨慢慢褪去,營地裏隊員們橫七豎八躺成一片,何笙和隊友準備休息一會兒再去取揹包,但這時他驚訝地發現,領隊居然一個人返回了營地。“我當時就慌了,問他鄭博怎麼樣了,他說他在睡覺,還說他剛纔把喝的水都吐出來了。”

接下來的事,是李妍的律師趙晶晶綜合警方證據還原的。領隊返回營地後不久,又和司機一起去看鄭博,接着司機發現情況不對,“孩子的臉紫了”,兩人才匆匆返回開車,帶着鄭博離開營地求援。以鄭博當時距營地200米,單次步行5分鐘計,他至少在平均溫度接近50攝氏度的沙地上獨自躺了30分鐘。

一位騰格裏沙漠當地的旅遊地接告訴本刊,中暑後躺在沙地上是一種相當致命的行爲。他說沙漠裏一般有一二級風,正常行走時反而比待在一個地方更舒服,也更容易散熱。因此,一般情況下,有經驗的當地人會將中暑的人立刻轉移到陰涼的樹蔭下或張開多把陽傘創造陰涼,然後脫掉其衣服鞋襪,幫助散熱,並且迅速在患者頭面部噴水降溫,“人的大腦就像發動機,不能過熱”。

但事發時,何笙沒有看到領隊採取以上任何一項急救措施。這也是檢方以涉嫌過失致人死亡罪向法院提起公訴的原因。但在法庭上,涉事領隊表示自己認爲鄭博當時並未中暑,判斷標準是“孩子還能和人正常交流”。他辯稱自己只是按照協會要求工作,把孩子留在原地是爲了等待另一位領隊交接。

30分鐘後,鄭博被送到馬路邊,抬上了救護車。司機開車,領隊坐副駕駛,鄭博就躺在何笙的腿上,不時發出輕哼。他們從營地出發一路開車到最近的左旗巴彥浩特鎮,花了將近40分鐘。13點47分,領隊終於用何笙的手機撥通了120急救電話;14點13分,他們在一個紅綠燈十字路口與救護車會面。但救護車並沒有再將鄭博帶到醫院,因爲早在半小時前,鄭博就已經停止了呼吸。他身體僵直,沒有脈搏,還出現了屍斑,醫生一見就說:“已經錯過最佳的搶救時間了。你們怎麼能讓孩子躺那麼久?”

沙地上孤獨的30分鐘讓李妍心痛。她始終無法放任自己想象兒子最後的時刻。她不敢看寧夏法庭科學司法鑑定中心出具的法醫病理司法鑑定意見書裏的文字,中暑後的兒子“軀幹四肢多處皮膚紅斑,以下腹部及雙下肢爲著,部分表皮捲曲脫落,具有熱作用損傷特點。現場情況符合高溫環境,長時間接觸沙地所致”。

青少年探險

也許一切偏航來得還要更早。

直到事發後,李妍和其他孩子的家長才知道,2021年的這兩組“青少年探險科考訓練營”是中探協第一次組織針對青少年的探險活動,也是第一次帶領青少年進入騰格裏沙漠。

探險隊伍在騰格裏沙漠行走

中國探險協會成立於1993年,是一家在民政部登記的專業性社會團體。一位曾在協會視頻部門工作的員工向本刊介紹,2019年之前,協會的主要業務“偏專業”,比如雲南滇池“二戰”軍機打撈、烏爾古力山日軍要塞遺蹟勘查等。2019年協會換屆後,新團隊決心向戶外市場,尤其是青少年戶外市場靠攏。在換屆大會上,新任主席韓勃提到“中國目前已有10萬多家與探險產業相關的企業,形成數千億產值的規模”,也是在這次會議上,他們決定“大力開展適合青少年的探險項目和‘逆商’培訓計劃,讓探險文化走進課堂,提升孩子們的心理素質和生存能力”。

他們看中的是彼時正在興起的青少年研學市場。2016年,教育部等11部門明確將研學正式納入日常教育教學計劃,因爲冬夏令營、海外遊學、營地教育、綜合實踐活動等都被視爲研學活動,2019年其市場規模比五年前翻了三倍,各類旅行社、教育培訓和留學中介機構、戶外活動俱樂部紛紛入場,都想從中切出一塊蛋糕。

在這個不斷攤開的蛋糕上,中探協也做了不少鋪墊。2019年12月,協會聯合中國關心下一代工作委員會健康體育發展中心向全國發起“全國青少年戶外探險日”,並開始在北京市區和周邊組織小型登山和徒步活動。但“戶外探險日”剛發佈就遇上新冠疫情,協會的活動只好暫時擱置,直到2021年終於得以首次舉辦,就是這次探險科考營。

4月,本刊聯繫了當時參加活動的科學家、北京生態文明工程院生態人類學研究室主任王方辰。他是一位年近七旬的野外科學考察者,以神農架野人科考項目成名,也是中探協的理事之一,此次被協會邀請給隊員講解沙漠生態知識。

王方辰對沙漠一點都不陌生。2003年,爲了研究博斯騰湖周邊的植被情況,他第一次徒步騰格裏沙漠,他們穿着軍大衣、解放鞋,條件至爲艱苦。2019年,他還參加了中探協組織的5天4晚塔克拉瑪干沙漠探險。比起“嚴酷”的塔克拉瑪干沙漠,王方辰感覺,騰格裏沙漠“是溫柔的”——海拔低,坡度小,還有水坑、植被,是一種非常簡單的沙漠類型,適合入門級徒步和探查。“根本算不上什麼‘ 探險 ’,因爲沒有危險,沒有強度,適合慢慢溜達。”尤其當他到銀川見到兩位領隊,聽到其中一人還有珠峯探險的經歷後,王方辰覺得這樣簡單的活動用這麼高的配置是“殺雞用牛刀”了。

在沙漠裏徒步,需要跟從領隊沿着沙脊行進(圖爲2021年7月11日拍攝的內蒙古阿拉善騰格裏沙漠中的徒步隊伍)(張錚 攝 / 視覺中國 供圖)

但在王德眼中,帶尚未成年的孩子進入騰格裏沙漠並沒有這麼簡單。他是一位戶外愛好者,2015年辭掉正式工作,帶領團隊開始了涉及雨林、沙漠、極地等多種環境的研學項目創業,是最早開展沙漠親子研學活動的組織者之一。他告訴我們,沙漠有自己的脾氣和時間屬性。騰格裏沙漠的旅行旺季是每年5月到10月。7、8月的沙漠太熾熱,正午氣溫能達到四五十攝氏度,有經驗的領隊往往會帶隊在凌晨3〜4點啓程,8點半之前返回帳篷,下午5點後再繼續活動。走沙漠時,青少年的心理和成人也存在差異。青少年有高估自身能力的傾向,很難準確判斷個體極限,容易體力透支。沙漠中最常見的疾病是中暑、腹瀉、風沙迷眼。做沙漠行的前三年,王德他們帶隊時會請北京三甲醫院的醫生同行,後來流程熟悉了,纔開始聘請當地醫生。於是,小到隊員如何在途中解手,大到保障車距離隊伍多遠,他們花了近三年才摸出一套有效標準。但中探協的這次活動中,兩位領隊的履歷裏只有野外高級急救資質,學生們沒有看到隊醫,隊伍裏也沒有如宣傳的那樣配備基本檢查設備。

最後,王德和我談起2015年剛入行時見過的一個案例。那年七八月,有一對未成年姐弟徒步戈壁灘,每天走20公里,戶外圈子裏到處都在轉發視頻。有一次,他和一位北京體育大學的教授談起這件事,問,這樣的徒步到底能不能磨練孩子的意志?對方的回答他到現在都還記得:“孩子在每個年齡階段,在不同的時間、不同的空間、不同的海拔、不同的氣候等情況之下,其生理的承受能力差異是非常大的。在不做嚴格測試的情況下逼迫孩子挑戰極限,和所謂的堅毅、意志一點關係都沒有。”

未來

何笙依然能想起那節晚自習。那是在2021年5月,學校特意空出兩節晚自習,把鄭博、何笙所在年級六個班的所有同學都帶到禮堂,聽了中探協的青少年探險科考訓練營講座。

那天孩子們並不興奮。臨近暑假,他們已經習慣了這類活動宣講。但對中探協來說,把“探險經歷”與“升學幫助”掛鉤確實是第一次。在PPT裏,他們特別介紹:按照要求完成項目並通過考覈的學員,中探協探險家/導師可爲你出具用於升學的推薦信;獨特的探險科考經歷爲留學申請文書積累獨具亮點的精彩內容,讓海外大學招生官記住獨一無二的你。

鄭博的同學石聰回憶,中探協的項目並不是當年暑期學校裏唯一成行的活動,他們班還有至少10位同學參加了一項據稱由“中科院教授帶領的科研項目”,“說是覆蓋數學、物理、生物技術的科研,但大家就是在實驗室裏逛了兩週,有的寫了論文,但連作者名都沒署”。

2018年秋,鄭博入讀北京康福外國語學校。李妍每週五去天通苑地鐵站接回兒子,週末再開車20公里把他送到香山腳下的校園。在學校裏,鄭博努力跟上全英文授課的課程安排,忙於各種興趣活動,李妍則開始從零學習什麼是“AP(Advanced Placement,美國大學預修課程)考試”,什麼是申請文書,母子間開玩笑也有了新的話題,想去哪個國家?要學什麼專業?要不要把媽媽接到國外去生活?⋯⋯鄭博喜歡動漫,想學日語,李妍的第一反應是,“學門第二外語對以後申請有用”。

她知道,兒子的成績一直不算出衆。他從小慢性子,到初中二年級才突然“開竅”,一度在班裏考到前五名;上高中後,全年級一共六個班,按照成績分ABC三檔,入學後他被分在B班,之後才從B班升級。但到了A班,他的成績一直在中等偏下水平。石聰回憶,高一的那次AP考試前,鄭博情緒低落,擔心自己考不好再回到B班。他倆的幾次談心,都和考試成績起伏相關。高一下半學期,他倆組了個學習小組,鄭博的成績進步了十幾名,一見面就興奮地喊石聰“師父”。

李妍給兒子寬心,如果來不及三年拿到成績,多讀一年也沒關係。不過,如果還打算申請更好的學校,他們就必須在高二再次分班之前把“經歷攢夠”,之後專心準備考試。李妍理解的所謂“經歷”,就是可以寫進申請文書裏的“會讓學校覺得你很特別”的內容。

那次宣講會後,李妍接到學校留學指導中心吳建強老師的電話,對方向她推薦了“激越黃沙”。“他說這個活動特別好,對孩子的探險精神有幫助,老外肯定特別喜歡這種經歷!”李妍記得,學期末家委會請老師們聚餐,席間吳老師又一次向家長推介了這個活動,說它“含金量高”。

《你好,舊時光》劇照

2023年4月,歐美高校申請季結束,和鄭博一起入學的孩子們陸續拿到了錄取通知書。石聰沒有參加過這類背景的提升項目,他在自己的文書裏寫了小時候打冰球和參加辯論比賽的經歷。何笙則是唯一把沙漠之旅寫進自述裏的人。兩年來,他一直在想自己當時還能做點什麼,“即使救不回他,也能儘量去彌補”。去年“十一”假期,他接受了專門的急救培訓,拿到了美國心臟學會頒發的急救證書。他想做一名醫生。

李妍說,那也是她曾經想象過的兒子的樣子。因爲兒子性格穩重,李妍想讓他當醫生,後來聽說“學醫在中國都那麼難考,你一個外國人在人家的國家想都別想”,才放棄了這個念頭。鄭博喜歡主機遊戲,和母親提出以後做遊戲設計,雖然不懂那是做什麼的,李妍還是同意了。

坐在公園長椅上,李妍的雙眼紅紅的,目視前方,陷入自己曾經的設想中。過去的拒籤經歷讓他們不再想去美國,歐洲學費又貴,她曾想到讓兒子去加拿大:“人家跟我說,清華北大夠牛的吧,多倫多大學在國際上的排名比它們還要靠前呢!我想我也不懂排名,就覺得加拿大也挺好,我兒子胖,喜歡涼快的地方⋯⋯”

(本文源自三聯數字刊2023年第17期,應受訪者要求,文中鄭博、李妍、石聰、何笙、王德爲化名;李曉潔對本文采訪亦有貢獻)