科學家王貽芳:我們這一代沒有諾貝爾獎,下一代一定會有

原標題:科學家王貽芳:我們這一代沒有諾貝爾獎,下一代一定會有

爭議和反對,從來都是科學家們要面對的現實。王貽芳的導師、諾貝爾物理學獎獲得者丁肇中曾說,他這一生遭遇過的反對太多,“但我從來沒有失去信心,仍然做自己該做的事。”

總有人問王貽芳,你們做中微子研究和粒子物理研究,有什麼用?有時,他會笑着回答,“沒什麼用。”

看似“無用”的基礎科學,需要花那麼多時間、精力和金錢,值得嗎?要向公衆解釋這些問題,對他來說,是從事科研之外必須去做的普及。

“只有基礎科學領先國際,纔有科學和技術的真正領先和國家的富強。”9月23日,在2021未來青年論壇上,王貽芳登上講臺,解釋基礎科學研究如何推動企業以及一個國家的技術發展。

他舉了一個例子,高能物理研究所在做江門中微子研究時,需要能滿足世界最高探測效率要求的20吋光電倍增管。雖然中國過去曾生產過小光電倍增管,但技術後來被日本濱松壟斷。在他們的推動下,與中國兵器北方夜視公司合作,經過六年研製,國產光電倍增管的技術終於達到要求並實現量產。這一類的高速光電器件在國防、工業、醫療、科研方面有廣泛的應用,通過這個過程,我國的光電器件技術一下子走到了國際的前列。

2012年,震動全球物理學界的消息——在大亞灣反應堆中微子實驗中,王貽芳領導的團隊發現了新的中微子振盪模式。

《科學》雜誌將這一發現列爲當年全球十大科學突破,並稱“中國粒子物理的時代業已到來”,王貽芳也一戰成名,成爲首位獲得“基礎物理學突破獎”的中國科學家。

但真正把王貽芳拉到公衆面前的,是2016年他與楊振寧教授之間關於“中國是否適宜建造超大對撞機”之爭。那之後,CEPC(環形正負電子對撞機)走進大衆視野,成爲公衆話題。

爭議和反對,從來都是科學家們要面對的現實。王貽芳的導師、諾貝爾物理學獎獲得者丁肇中曾說,他這一生遭遇過的反對太多,“但我從來沒有失去信心,仍然做自己該做的事,不能因爲考慮到有這個人反對、那個人反對,就顧慮重重,無所適從。”

王貽芳也沒有因爲質疑而彷徨。他沒有停留在辯論上,而是競賽一般抓緊時間,一邊帶團隊做科學研究,一邊四處爲項目的推進而奔走。2019年,他獲得“未來科學大獎”物質科學獎,當即把50萬美元獎金全部捐出,建立“CEPC促進基金”。

“對我來說,最核心的問題就是,你是不是做了一件你認爲正確的事情,如果是,你就應該堅持下去。”王貽芳說,他看到的是在一個極其重要的科學領域,中國領先於世界的可能性。認清方向,極力推動,是他身爲科學家的責任。

科學狂人

在同事眼中,王貽芳是個極度追求完美的“科學狂人”。

1963年生於江蘇南京的王貽芳,生長在“文革”時期。在那個學工、學農的時代,他回憶起年少時跟同學一起去工廠實習、到農村住到農民家幹農活,“確實是增加了很多瞭解社會的體驗。”

學習對王貽芳來說,從來不是困難的事情。剛恢復高考,他就選了南京大學物理系,理由也很單純——數理化的學科中,他不喜歡背生物化學,數學又太抽象,“物理相對輕鬆一點,原理講清楚了,就可以推導,不用背。”

多年以後回想當時的選擇,他認爲自己並沒有太多前瞻性,“第一步沒有選錯,就沿着這條路走了下來。”大學期間,除了上課,他就泡在圖書館,大量閱讀歷史、藝術、小說和哲學、社會學書籍。

很多接觸王貽芳的人,都會對他知識面的廣博印象深刻。直到現在,他依然保持着廣而雜的閱讀習慣,“閱讀歷史和人文非常重要,你對很多事情的認識會更加理性。從歷史的眼光去看,能看到整個物理學的發展過程,很有意思。人文的積澱,對你理解和預估未來的變化,對你怎麼選擇項目、選擇合作者,或是跟合作者溝通,都很有幫助。”

他人生軌跡的改變,是從考上丁肇中先生的研究生開始的。

上世紀80年代,丁肇中向教育部建議,在中國選拔年輕人才加入他領導的位於瑞士日內瓦的L3實驗室。對王貽芳這一代中國學生來說,丁肇中是神一樣的人物,系裏推薦他去考試時,匆忙得連準備時間都沒有。他還記得,丁肇中的考題都是書上不會講的內容,需要靠物理原理去推導。當時並沒有覺得太難,最終能考上,成了意外之喜。

來到世界物理學家的“聖地”歐洲核子研究中心,王貽芳迅速顯示出天分。

合作組有400多名科研人員,大家搶題目,寫文章,第一年一共發表了21篇論文。而王貽芳一個人,就佔了3篇。善於培養中國年輕人的丁肇中迅速看上這個年輕人,提拔他爲唯一的學生組長。

去佛羅倫薩大學攻讀博士期間,他不懂意大利語,很難參與小組討論。兩三年後,他已經能用意大利語討論艱深的專業問題,並用意大利語完成博士論文。

“我大概比別人更努力一點”,說起國外的學習生活,王貽芳輕描淡寫。但事實上,天才背後是難以想象的努力。他每天要工作12個小時,甚至更長,偶爾到了週末能休息半天,就去逛逛博物館,瞭解這個國家的文化和歷史。

從1985年至1995年的十年間,他跟隨丁肇中從研究生讀到博士後。在實驗室後期,丁肇中最受爭議的AMS實驗中,他成爲了主要的設計人員。那些年,歐洲靜謐的田園風光,他無暇顧及,而是與來自世界各地的頂尖科研人員埋首在實驗室,進行人類與宇宙太空的對話。

決定離開丁肇中實驗室時,王貽芳是想尋找自己更多的可能性。1996年,他進入美國斯坦福大學物理系任助理研究員,2001年,他選擇歸國。在中國做中微子振盪實驗,成爲他當時最大的心願。

基礎科學,現代社會發展的動力

缺錢、壓力、風險、爭議,是王貽芳作爲項目領導者經常面臨的難題,但他總是堅持而不妥協地度過一個個難關。

大亞灣反應堆中微子實驗,就曾冒着做不成的風險。在這個中美合作的項目上,他拒絕採用美方提供的方案,因爲“靈敏度比中方方案差20%”。很多人當時勸他,就用美國人的吧。他反駁,如果採用美方方案,國家的投入得不到足夠回報,就算做不成,也不能妥協放棄。

扛着巨大壓力前行,他最終以實驗的成功證明,中國中微子研究是位於世界前列的。

王貽芳身上,綜合着堅毅果斷與嚴謹理性,“我們一直說,基礎科學研究一定要有一個高的目標,纔會有好的設計,纔有高的指標。”

很多時候,他無法向公衆說出某個方程式有什麼用,但會用一些例子普及基礎科學的現實意義——沒有熱力學、牛頓力學等科學作爲基礎,兩次工業革命無從談起;現代醫院臨牀上的核磁共振設備採用的超導磁鐵,就是因爲上一代美國最大的加速器Tevatron帶來的超導磁鐵技術突破與普及;萬維網也是在高能物理研究過程中產生的。

“如果對基礎科學不關心,不知其所以然,一定會落後。基礎科學研究纔是現代社會發展的動力。”他坦言,因爲基礎科學研究擁有“世界第一”的追求,相應也會提升中國工業界的創新研發能力,“科學家和工程師的合作,是提高我們創新能力的絕佳途徑。”

談到科學史時,王貽芳說,早在古希臘時期,西方就通過邏輯推理發展出一整套科學體系。但中國哲學講究“天人合一”,使得中國人自古以來都更關注自身,而不是外部自然世界。

他認爲,從歷史來看,因爲不重視基礎科學,中國喫過太多虧,“從2000年前直到現在,中國的基礎科學從來沒有領先過。中國有四大發明,知道怎麼製作火藥,但根本不知道背後的化學規律,沒有發展出相應的科學體系。”

鴉片戰爭失敗後,中國開始向西方學習,但只是購買槍炮,沒有引進西方的科學體系,最終甲午戰爭失敗。而日本在明治維新時期引進了西方科學,比中國早幾十年建立起科學體系。

到今天,他依然需要不斷普及基礎科學的重要性,呼籲社會更多關注基礎科學建設。

“在過去的20年,我們國家對基礎科學研究經費的投入,始終沒有變化。”他拿出一個數據,中國的研發經費是GDP的2.4%,基本達到中等發達國家的水平,但基礎研究經費只佔研發經費的6%,跟發達國家15%-20%的數據相比,有很大差距,“我們的基礎研究經費總量只有美國的1/5。國家應該有一個計劃,把我們對基礎科學研究的投入提高到15%。”

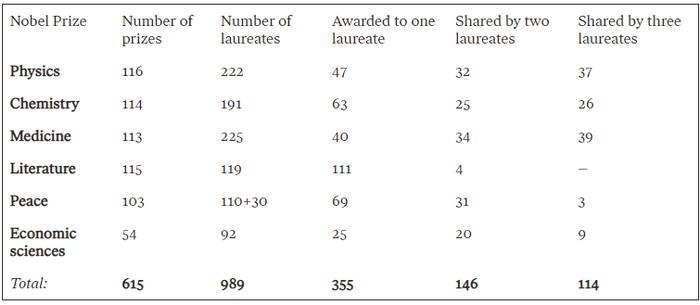

“上海天文館的建設花費3億,但中國連一臺3米以上的天文望遠鏡都沒有。”他橫向對比各個國家的基礎研究經費發現,在發達國家,很多企業都在資助基礎研究。韓國企業在基礎研究的投入中處於主導地位,使得韓國很多產業領先於世界。在日本,企業對基礎科學的投入,也使日本擁有衆多世界頂尖技術,“日本從2000年起,基本每年一個諾貝爾獎,原因之一是離不開高端儀器的製造和使用。”

他呼籲中國企業支持基礎研究,彌補政府支持的不足,甚至可以像美國那樣,設立專注於基礎科學研究的私人基金會,“美國企業的超強競爭力,與他們一貫重視基礎研究,特別是領域內前沿性的基礎研究密不可分。”

2019年,王貽芳榮獲“未來科學大獎”物質科學獎時說,“我從事的中微子研究和粒子物理研究是‘無用’的科學,我們需要純粹的好奇心,在純粹的科學方面做出更大的貢獻,中微子研究、大型環形對撞機都是出於這種目的,我們需要有這種重大科學意義的大科學裝置。”

直到現在,他依然在這條他認爲確定無疑的路上前行。

【專訪王貽芳】我們這一代沒有拿諾貝爾獎,下一代一定會有

第一財經:你說過,你走上物理學研究的路,是一種慣性使然,也有偶然性和機會。在成長爲一名科學家的過程中,你怎麼確立目標的,有沒有過動搖?

王貽芳:一開始學物理我就是喜歡的,第一步就沒有選錯。如果我選一個自己不喜歡的專業,再想盡一切辦法去改,那就會很痛苦。

在我們上研究生的時候,也有人討論,要不要去學計算機,IT公司的工資會比我們高10倍,或者要不要去做金融,工資更高。各種誘惑也不是沒有聽過,但我沒有太大興趣,總體來說,是相對順利地沿着這條路走了下來。

第一財經:你跟隨丁肇中先生學習了十年,參與過他的AMS實驗,當時這個實驗遭到強烈反對,但丁先生認爲物理學的進步,就是推翻前人已知的東西而發展的。他曾說,做實驗物理,就不能考慮別人的看法,不能因爲絕大多數人反對就不做。他給了你怎樣的影響?

王貽芳:我想,無論是在研究題目的選擇上、項目的最終推動和落實,以及如何組織一個研究團隊等等,應該說各方面都受到他很大的影響。

他一直強調,要選擇好的、有意義的題目,能在歷史上留得下來。這對我們提高自己的站位,提高品位和眼光非常重要。

說得通俗一點,如果你選擇做一個艱難的、創新性比較大的項目,有可能得不到大家支持,沒有錢。那你是跟着錢走,去做一個相對平庸、不那麼重要的項目,還是讓錢跟着你走?我們一直說,要想盡一切辦法讓錢跟着你走。

第一財經:怎麼跟公衆解釋,你們目前正在做的研究?

王貽芳:第一,我們一直在做加速器和探測器,關鍵點在於我們到底要建什麼樣的一個機器,性能是什麼,如何優化它各方面的指標,需要落實到每一個具體設備的設計。這件事大概還需要三、四年,規模很大。

第二,我們已經開始了一些核心關鍵部件的技術預研。設計是落在紙面上的,並不知道能不能做出來,只有做了才知道困難在哪裏,指標的極限在哪裏,才能優化設計,調整指標,改進工藝和技術。這個工作也有七、八年的時間。

任何一個新的大型裝置,都需要有理論和技術的創新,要摸索到創新的邊界,這個過程很長。估計還需要5年以上,才能把所有技術做好。

在這個過程中,我們已經有很多非常重要的收穫,一些重要的技術研發成果可以直接用在國內一些大裝置上。

我們研發的技術是不會被浪費的,因爲我們瞄準的是世界最先進的技術,相關的設備指標都是世界上最先進的。所以我一直說,基礎科學研究一定要有一個高的目標,你的研究纔會領先。如果你的科學的目標低了,技術目標和創新自然就不會那麼高。如果科學不領先,技術永遠不會領先。

第一財經:去年,CERN通過歐洲粒子物理2020戰略,跟中國高能物理學界倡議的環形正負電子對撞機設想高度一致的。得知這個消息,你是否會欣慰,也會覺得緊迫?

王貽芳:我們非常欣慰。我們做了一個正確的選擇,而且幾乎是唯一的選擇,如果歐洲有別的辦法,一定不會跟着我們走。這個我們先提出的立足於未來的發展方向,被歐洲學界經過5年的討論認可了。

歐洲的計劃是2028年開工建設,對我們來說當然有壓力。如果我們不能趕在那之前,最後就只能去參加歐洲的項目了,世界上不可能做兩個同樣的對撞機。

我們現在的目標是自己做,還有8年時間。壓力更多是如何執行我們自己的計劃,如何在具體的工作、設計中解決關鍵的技術問題。這些問題一旦能解決,我們也沒有特別大的擔心,如果技術領先了,我們去參加歐洲的項目也有一定的位置。

第一財經:如果一個年輕人有志於成爲科學家,你認爲他需要有什麼特質?

王貽芳:一個年輕人能否做出巨大的貢獻,從具體的人你無法判斷,這裏面有機遇、環境和自身條件等很多因素。

能否成爲科學家,是需要一定的天分的。從早期來看,他應該有主動性,眼裏有活兒,知道該幹什麼,而不是導師要求他做什麼就做什麼。他有主動尋找問題、解決問題、克服困難的能力。他對自我的每個階段的能力和未來都要有判斷力,最核心的是,他必須熱愛科學,喜歡這件事。就算資質略微差一些,能夠不受外界誘惑,堅持下去,也會有很好的成就。

第一財經:你一直說,中國高能物理人才儲備還遠遠不夠,希望多培養些人才。你怎麼看下一代的機遇?是否他們要抵禦誘惑才能安心做科研?

王貽芳:人才就跟資金一樣,永遠不夠。就像航天事業一樣,我們也是先有了項目,才能吸引和培養人才。如果一個項目準備十年,一代人就可以培養起來了。

下面這一代人無論從資質、能力、學識基礎和未來的發展前途,肯定是遠超我們。

其實我們年輕時也有很多誘惑,那些誘惑可能還超過現在。我相信一代比一代強,我們這一代沒有人拿諾貝爾獎,下一代一定會有。現在這批年輕人的能力還沒有被看到,等他們到了我這個年紀,就會有成就,就一定會冒出來。