吳小凡:不完美支架邊緣需要進一步干預麼?

完美的支架邊緣是一種理想狀態,首先應無相應併發症,如支架邊緣夾層、血腫,其次支架邊緣無易損斑塊、地理丟失、貼壁不良、膨脹不全。然而當人進入成年時期,動脈粥樣硬化便開始發生,在真實臨牀操作中無法同時滿足以上所有條件,即便是DES時代也難以達到理想化的完美支架。那麼,如何追求完美的支架邊緣?在臨牀中如何使介入治療變得更加完美?來自首都醫科大學附屬北京安貞醫院的吳小凡教授,在最近舉行的相關學術會議上,進行了分析與總結,給術者在臨牀操作中帶來新的啓示。

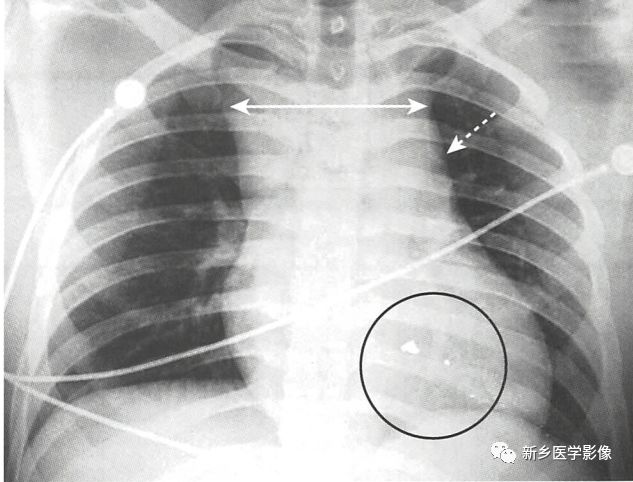

支架邊緣夾層分類

支架邊緣夾層的NHLBI分類,按照冠脈造影(CAG)下血管損傷的形態學特點及嚴重程度分爲6類(Figure 1)。對無症狀、血流動力學穩定、TIMI 3級血流的支架邊緣夾層的A/B型和部分B/C型,一般無需特殊處理,術後需作臨牀密切觀察;對有症狀表現、血流動力學不穩定、TIMI 0-2級血流的B/C型至F型,則夾層可能會產生嚴重後果。

Figure 1

支架邊緣夾層的NHLBI分類。

按照夾層的嚴重性及血管損傷深度在OCT下可進一步將支架邊緣夾層分爲:①內膜型:撕裂侷限在斑塊/內膜層;②中膜型:撕裂延伸到中膜層;③外膜型:撕裂延伸通過外彈力膜片(Figure 2)。這三種類型的比例分別爲47.2%、48.1%、4.7%。

Figure 2

夾層嚴重程度OCT分型 左:內膜型、中:中膜型 右:外膜型。

支架邊緣夾層

2015年發表於Catneter Cardiovasc Interv上的一項研究顯示,隨訪45個月,與支架邊緣無夾層及夾層片厚度<0.31mm相比,夾層片厚度>0.31 mm的患者無事件生存率明顯減少。該研究表明夾層片厚度越小越好。2017年在J Am Coll Cardiol Img 上發表的一篇研究通過總結一系列腔內影像學相關研究後指出,支架邊緣夾層所在的血管腔面積<5.0 mm2,夾層長度>3 mm,夾層角度>60°的患者預後不良,可能帶來新事件。綜合以上研究,出現以下情形支架邊緣夾層需要重視和積極處理:夾層長度>3 mm、夾層厚度>200-300 um、夾層角度>60°、發生夾層的血管面積<5 mm2。

血管壁內血腫

若壁內血腫發生在支架兩端,因位於邊緣難以控制而出現血腫向兩邊延伸,該情況需進一步處理。而目前關於壁內血腫治療的研究多爲個例報道,缺乏大樣本對比分析,處理意見並不一致。但在實際臨牀中,通過IVUS或OCT明確血腫延展的範圍是決定處理措施的關鍵,具體處理原則爲:在早期血腫範圍較侷限時,植入支架完全覆蓋破裂口可有效阻止血腫的進展;在血腫範圍難以判斷時,通過切割球囊使血腫內的血液進入真腔,減少血腫內的壓力,利於真腔顯影,爲下一步支架置入創造條件。

支架邊緣脂質斑塊

2016年發表於Circ Cardiovasc Interv上的一項研究顯示,當支架近端或者遠端邊緣有脂質斑塊則發生再狹窄的可能性(12.3%)遠大於其他斑塊類型(如纖維斑塊、纖維鈣化斑塊)。同時支架邊緣脂質斑塊夾角越大則發生再狹窄的可能性也越大,當夾角在180°之內發生再狹窄率爲5~7%,夾角超過180°發生再狹窄率顯著增高。研究結果顯示,支架邊緣有大脂質斑塊且脂質夾角≥185°時與晚期支架邊緣再狹窄密切相關。

此外, 2015年發表於Catheter Cardiovasc Interv上的CLI-POOL研究顯示,所有支架術後發生心肌梗死(MI)組所具有的共同特點是:支架邊緣近端有脂質斑塊、脂質夾角較大、纖維帽較薄且多數爲0.06 mm。此爲典型的薄帽纖維粥樣硬化斑塊,即通常所說的易損斑塊。

綜上所述,以下情況需要再植入支架,完全覆蓋病變:1. 支架邊緣脂質夾角≥185°;2. 支架邊緣存在薄帽纖維脂質斑塊。後者需注意的是,臨牀操作中術者在放支架時一定要注意支架邊緣有沒有放到易損斑塊或薄帽纖維脂質斑塊上。

支架邊緣地理丟失

2008年發表於Am J Cardjol上的STLLR研究證實,支架邊緣無地理丟失與支架邊緣地理丟失相比較,兩者無事件生存率有顯著性差異。此外,2009年發表於Am J Cardjol、2010年發表於Circ J和2013年發表於Am J Cardjol上的三項研究,探索了支架邊緣斑塊負荷與再狹窄的關係,綜合三項研究的支架邊緣斑塊負荷預測再狹窄的臨界值,在實際臨牀中若支架術後IVUS或OCT測得支架邊緣斑塊負荷較重(>50%)時,建議立即植入1枚短支架覆蓋斑塊。

Figure 3

支架邊緣地理丟失示意圖。

支架邊緣貼壁不良

急性支架貼壁不良轉歸爲兩種類型:一種是消退型或癒合型SM,即術後即刻存在SM,但隨訪過程中支架樑與血管壁的間隙被增生內膜閉合;另一種是持續型SM,即術後即刻存在SM,隨訪過程中支架樑與血管壁的間隙位置和大小無變化。目前的研究,對於急性支架貼壁不良(ASM)哪種會消失,哪種持續存在,目前尚不清楚。

2015年發表於Catheter Cardiovasc Interv上的ADAPT-DES研究進一步證實了急性支架貼壁不良與近、遠期不良事件(MACE、支架內血管、血運重建)無關。而同年發表於同一期刊的PRASFIT-OCT研究,證實了獲得性支架貼壁不良和持續性支架貼壁不良均增加支架內血栓風險。然而目前的侷限是,無法判斷哪種急性支架貼壁不良會持續,哪種會後期癒合。

然而,急性支架貼壁不良與遠期不良事件是否相關,目前尚存在爭議,但大部分研究認爲ASM與預後無關。但從臨牀操作角度來看,術中儘可能減少ASM仍有實際意義,尤其當後期再次進入介入干預時,導絲很容易穿過貼壁不良支架的下邊,從而導致急性介入相關併發症。因此,對支架邊緣存在顯著ASM或重要部位(如左主幹病變、嚴重鈣化病變)的ASM應用球囊後擴張,讓支架儘量貼壁,易於內膜覆蓋。

支架邊緣膨脹不全

對於支架邊緣膨脹不全,採用“膨脹率”來評價:支架膨脹率=最小支架面積/平均參考管腔面積×100%,通常將“支架膨脹率<90%”作爲支架膨脹不全的標準。事實上,支架邊緣膨脹不全與支架體部的膨脹不全的意義相同,當PCI術後IVUS或OCT檢測發現支架邊緣膨脹不全時應積極處理,採用小於支架長度的非順應性球囊進行高壓後擴張後應再次行IVUS/OCT檢查,確定擴張效果,這樣才能保證後期減少血運重建。

總 結

何爲完美的支架邊緣?就是將臨牀中遇到的不完美的支架邊緣進行處理,使其變成完美的支架邊緣。那麼在有限條件和不太理想的情況下,如何獲得更多完美的機會:1. 無邊緣併發症,即沒有影響血流的夾層、血腫;2. 無地理丟失,即邊緣斑塊負荷<50%;3. Landing zone無易損斑塊,即脂質夾角>185°;4. 所有的支架釋放都需遵守一個準則,即貼壁良好,擴張完全。

本文內容爲《門診》雜誌原創內容轉載須經授權並請註明出處。