遊戲陪玩:在混沌的娛樂裏,漂浮謀生

歡迎關注“新浪科技”的微信訂閱號:techsina

文/鹹魚魚

來源:吳懟懟(ID:esnql520)

電子遊戲的體驗被設計得越是豐富,玩家對遊戲投入的感情則越是具體。

比如曾經,在對抗類遊戲裏,勝負很重要,在大逃殺遊戲裏,存活很重要,而在集換式卡牌遊戲裏,收藏很重要。

進入當下,遊戲類型更趨多元,主題及打開方式也儼然與藍光盤時代不可同日而語,這同時也意味着,新一代玩家所面臨的遊戲世界,可能不只有勝負。

那麼,進入21世紀後,人們對電子遊戲又產生了哪些“欲與求”?是更精細的畫面,更復雜的劇情,還是更具有沉浸感的交互體驗?

如果你親身體驗過任何一款當代流行遊戲,可能會發現,以上描述維度其實相當單薄,作爲一種隨科技發展而誕生的文化活動,遊戲既非單純的技術命題,也非某種純粹的娛樂方式,它是與社會文本、商業資本密切互動的結果,以至於,在玩家語境之外,遊戲也往往凝結着一個時代的文化無意識。

於是,在這種無意識裏,一些新的機會、金錢和關係,開始順着虛與實的縫隙,滲透進人們的生活。

譬如遊戲陪玩。

01

零工

老實說,很少有人會覺得,遊戲世界裏縱橫地圖、睥睨四方的遊戲代練、遊戲陪玩們,有朝一日,會和“零工”這個詞掛鉤。

但事實上,在美國賓大社會學研究者夕岸看來,在中文互聯網,遊戲產業確實催生了一個龐大的零工羣體,他們是穿梭在熱門遊戲裏的陪練、陪玩,是直播浪潮下的電競主播,也是二手轉賣軟件中,手握諸多賬號的遊戲販子。

即便他們所從事的這份工作,在招工廣告中常常被冠之以“壓力小”“自主性高”“靈活簡單”等形容詞,但拋開修飾,並不能掩蓋它是一份瑣碎且毫無保障的工作。

比如遊戲陪玩谷谷,從來沒覺得這是一份可以持續的工作。

在谷谷的規劃裏,陪玩是她賺零花錢的途徑之一,一般來說,最近喜歡玩什麼遊戲,就會接什麼單。

“不過,我不是一個技術性陪玩。”在谷谷看來,社牛屬性是她做陪玩的優勢,所以即便技術上有瑕疵,她也大多能憑藉高情商掩蓋掉。

最近,谷谷更多在玩一款叫“光·遇”的遊戲,幾年前,在這款遊戲剛上線時,她頗爲沉迷,但跑完地圖,卻又沒有日常任務可做時,谷谷棄遊了。

之所以最近又拾起來,是因爲這款遊戲在陪玩界很好接單。

在微博檢索“遊戲陪玩”,跳出來的結果頁中,基本都是熱門手遊,從王者榮耀、LOL到和平精英不等,但出現最多,頻率最高的,一定是光·遇。

在微博遊戲交易超話榜單中,“光遇陪玩”互動量位居排行榜第二,第一是“sky光遇黑市”,排在光·遇後面的,不乏熱門國民手遊,原神、王者榮耀、戀與製作人等諸多手遊都排在光·遇之後。

從遊戲體量、知名度與用戶規模來說,光·遇在手遊界並不算熱門,但偏偏是這樣一款不算熱門的遊戲,卻孕育了一個規模並不小似任何熱門手遊的陪玩羣體。

在百度百科上,這款遊戲被稱爲“社交冒險遊戲”,2019年發行,2021年登陸switch,期間還曾獲得 Apple design award獎項。

翻閱遊戲媒體對光·遇的評價,也是讚譽居多。“治癒”“溫柔”“自由”,是最常見的形容詞,在此之外,玩家們似乎一致認爲,它有着和競技類遊戲截然不同的畫風。

在遍地野王、動輒競技的遊戲大環境裏,出現一款不關注關卡挑戰和生命值PK的遊戲,無疑是對玩家的一種解放。

在谷谷的介紹中,它的核心玩法是跑圖、拿小金人、攢蠟燭和換裝扮,同時,谷谷也認爲,正是因爲這有點單一的玩法,使得遊戲玩家之間的連接,更加緊密。

對比之下,在王者榮耀這種競技類遊戲中,更需要上分陪練,而光·遇這類遊戲,技巧性相對沒有那麼高,重點是陪玩。

並且,在這種遊戲裏,玩家可以自由選擇玩法,哪怕躺在雲朵中隨風擺爛,也不會有人跳出來指責。相應地,陪玩要承擔的責任和壓力也低很多,嘴甜、耐心,會來事,就能成爲門面頭牌。

在谷谷看來,王者榮耀的陪玩就很不自由,需要打起十二分精神,操作很重要,一不小心就會背鍋,而在光·遇裏,經驗可以彌補技術不足,尤其是那些漫無目的的跑圖,更可以建立細水長流的感情,也可以獲得更穩定的僱傭關係。

02

關係

《遊戲改變世界》一書的作者,麥戈尼格爾,在解釋大衆對於遊戲的諸多誤解時,曾提出過這樣一個觀點——我們真正害怕的不是遊戲,而是在遊戲結束、現實開始時迷失了方向。

結合現實,“方向迷失”似乎並非危言聳聽,尤其是在網絡遊戲越加成爲當代人彈性社交載體的背景下。

在谷谷的陪玩生涯陳述中,有一個詞被反覆提及——“佔有慾”,而翻看這款遊戲在社交媒體上的反饋,也有多位玩家有相似的表達。

有人在超話裏蹲CP,會特意註明“卡個男孩子,要粘人,佔有慾強,專一的最好了。”;有人佛系蹲固玩,表示自己“情緒穩定,有什麼說什麼,一般不彆扭,但還是有一點佔有慾。”

事實上,這款遊戲在玩家間有一個別稱,就叫“佔有慾放大器”。上文提到過,這是一款社交冒險遊戲,玩家互動佔據了遊戲很大一部分,而在互動中存在不少與現實對照的元素,比如牽手、擁抱、背背,以及各種玩家關係,如監護人與崽崽、固玩(固定玩伴)和CP(戀人關係)。

當這些與現實對照的遊戲要素組合起來時,便催生了一種與現實人際交往中相似的情緒——谷谷曾經帶過一個萌新,二人綁定了監護關係,但當她和其他遊戲好友在遊戲中抱抱、牽手時,這個萌新的反應非常激烈,甚至認爲這是一種背叛,並因此轉向了其他陪玩。

這種劇情在光·遇的遊戲陪玩中,並不罕見,甚至可以說是相當常見。

這裏有一個背景,和大多數競技性質的陪玩不同,光·遇有自成體系的陪玩規則。

這些陪玩,大多以團的形式呈現在社交媒體平臺中,這是一個類似直播公會的體系,一個陪玩團裏,團長負責統籌,派單負責尋找客戶,一般有單量要求,而陪玩們,則負責服務好客戶,也就是所謂的“老闆”。

和想象中的隨玩隨點不同,這些陪玩團設置了一系列促銷玩法,比如,在有些陪玩團中,你可以通過充值儲值卡,變身爲VIP客戶,獲得陪玩的優先選擇權,甚至還可以獲得陪玩的真實聯繫方式。有的則是預存贈送,比如預存99單,陪玩團會贈送14單。

除此以外,陪玩團還可根據“老闆”需求,提供不同風格的陪玩。比如,在光·遇,陪玩可分爲樹洞,虛戀,琴陪,鳥陪,其中,樹洞陪玩指的可傾聽心事的陪玩,虛戀,則是虛擬戀人,可與客戶模擬戀人關係,而琴陪,則是可以在遊戲中彈奏音樂的陪玩,鳥陪,是指擁有白鳥裝扮的陪玩。

發現沒有,像是所有自成體系的網絡文化那樣,遊戲陪玩也有豐富的自造語言和規則,他們小心使用萌化詞語,大膽創新盈利模式,並藉此編織一個合理的、成體系的組織。

不過,這個組織可能並不像想象中那麼合規,也並不擁有良好的聲譽。一方面,陪玩們雖然花費時間精力以賺取報酬,但工作方式是遊戲,便自帶原罪,另一方面,陪玩們破碎而曖昧的服務形式,總會出現遊離於邊緣關係的狀況。

谷谷對此舉例,在陪玩羣中,陪陪們爲了穩固一個出手豪爽的“老闆”,往往會與其建立在遊戲外的關係,這個關係,可以是網友,也可以是網戀男友或女友。

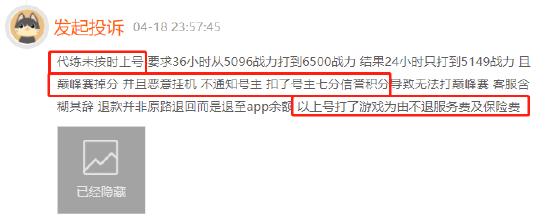

她甚至給出了幾張陪玩超話的掛人截圖,在陪玩超話中,不乏與多位老闆建立網戀關係,但最終翻車而遭遇封殺的陪玩。

——“三角形很穩定,但三個人的關係不穩定。”

03

平臺

從形態上來說,當前陪玩普遍可分爲兩種,一種是技術陪,一種是娛樂陪。

技術陪,有着更多操作要求,而娛樂陪,則有着更多語言要求。但不管是哪一種形式,它本質都是一種服務導向的勞動。

所以,這也使得,在陪玩產業的形成過程中,勞動者也飽受性別分工的支配。

在早期,遊戲陪玩產業大多以男性爲主,客戶也更多是男性。他們各自有着不同的訴求,有人希望用金錢來購買體驗,把艱難的通關過程變得簡單,有人則希望通過手速變現,於是,買賣雙方一拍即合,陪玩行業雛形初現。

但什麼纔是使得整個陪玩行業走向壯大,並蔚然成風的關鍵事件?

2014年前後,一批陪玩、代練平臺“魚泡泡”“代練通”的出現,使得陪玩行業浮出水面。這些平臺與其說是代練平臺,不如說是中介網絡平臺。在其誕生後,遊戲陪玩領域出現了不少變化,首當其衝的,便是從業者的性別比。

在陪玩平臺上線之前,大多數玩家只會在打遊戲打的精疲力竭的時候,苦尋大神帶飛,但陪玩軟件的上線,讓玩家們意識到,我們除了獲得普通的遊戲體驗,或許還可以通過購買服務,獲得更優質的遊戲體驗。

比如,競技類遊戲匹配的隊友都是壯漢,可陪玩平臺上也有氣泡音的甜妹。而對女性玩家來說,我雖然遊戲技術不夠出色,總被隊友怒噴,但鈔能力之下,總能買到耐心的野王帶飛。

供求兩端一扣上,也就實現了由“錢”向“情”的關鍵一躍。陪玩行業宛如魚入水,鳥入雲,一時風頭無兩。尤其是2020年前後,在新冠大流行所導致的居家風潮下,陪玩行業飽受關注,步入高速發展期。

這一期間,一批專業化、規模化的陪玩社區飽受資本青睞。陪玩平臺比心,註冊用戶過5000萬,註冊陪練大神達600萬,甚至還邀請職業戰隊參與代言。

然而,陪玩平臺作爲一架新的財富過山車,呼嘯而過時,乘車人難免經歷人性的考驗和掙扎。

一羣被過濾出來的有錢、有閒、有陰暗暢想的中產玩家,和一羣排隊等候金主老闆的數字零工,迎頭碰上,能擦出的故事並不新鮮。

坊間曾有這樣的調侃,陪玩必備三件套,變聲器代打和假照——當一個行業開始使用變聲器時,它距離失控也就不遠了。

2021年下半年,陪玩行業在短暫輝煌後,踩下剎車。

當年9月10日,由於存在多個賬號利用低俗、軟色情信息誘導未成年人蔘與陪玩等問題,頭部玩家比心App宣佈無限期下線陪玩業務。

三個月後,幾乎所有遊戲的陪玩業務都悄然下線。

04

個體

平臺的故事不算新鮮。

不過是,在電子遊戲幾十年的發展過程中,風口變換,商機迭出,有人用很短的時間發現了藍海,進而投身其中,吹響進攻的號角,但轉而又在政策突變中,被時代拋下。

但個體的故事卻值得反覆揣摩。

從本質上看,幾百萬遊走在虛實邊界的遊戲零工,在勞工規模上可比肩外賣、家政、網約車司機們,在工作性質上,則囿於灰色經濟屬性而變成了一種難以定義的勞動者。

表面上,這份工作簡單、靈活,人們可以一邊玩着喜歡的遊戲,一邊賺取不錯的報酬,但事實上,在傳統工時逐步失守的年代,哪怕是虛擬身份下的工作,也依然會影響到現實生活。

所以,遊戲陪玩們也會面臨巨大壓力,這份瑣碎且毫無保障的重複勞動,雖然可以帶來薪水,但也瀰漫着剝削和焦慮。

有人爲了鞏固與臨時僱主的關係,不得不晝夜顛倒,時刻在線,有人爲了獲得更多的單子,難免在遊戲世界裏模擬新的人設。

更爲殘忍的是,這些影響並不會因爲政策的介入,而就此打住。正如社會學研究者夕岸曾描述的那樣,“這些玩家和零工,大都形成了地鼠人格,知道怎麼在錘子砸過來的時候進行完美躲避,並在錯綜複雜的網絡迷窟裏穿梭遊走。”

時至今日,遊戲陪玩仍然以各種形式存在着,只不過,他們不再是新經濟語境下,帶着未來光環的立新職業了,而是搖身一變,成爲了賽博空間裏,流竄的數字勞工,是社會學研究者的釐定下的,所謂的“遊戲零工”——“他們既不解近遊戲,也不像普通零工,而更像失業者、黑工、實習生、無償家務工、性工作者等這一類挑戰勞動定義的勞動者。”

至於未來,這個角色也仍然不會消失。

畢竟,在這些越來越接近現實的遊戲世界裏,有太多玩家沒法掌控的東西,最初是讓人沉迷的遊戲化設計,繼而,是全天候在線也拯救不了的孤獨。